Брут, его солдаты и приближенные храбро сражались. В битве, не пожелав отступить ни на шаг, погиб сын Катона Младшего Марк Порций. Отвагу проявил друг Брута Луцилий. Когда войско уже побежало, он увидел, что отряд вражеской конницы упорно преследует Брута и его приближенных. Тогда, несколько отстав, Луцилий стал кричать преследователям, что он – Брут и хочет сдаться, при условии, что его доставят не к Октавиану, а к Антонию. Когда Луцилия доставили к Антонию, он смело сказал ему: "Марка Брута, Антоний, ни один враг не поймал и, верно, никогда не поймает – судьба да не одержит такой победы над доблестью!.. Я обманул твоих воинов – и потому я здесь и без возражений приму любую, самую жестокую кару за свой обман". Антоний, несмотря на разочарование, оказался на высоте, сказав солдатам: "…вам досталась добыча еще лучше той, какую вы искали. Ведь вы искали врага, а привели нам друга. Что бы я сделал с Брутом, если бы он живым попал в мои руки, – клянусь богом, не знаю, но такие вот люди пусть всегда будут мне друзьями, а не врагами". Впоследствии Луцилий стал верным сторонником Антония.

Уже в темноте Брут вместе с небольшим количеством соратников переправился через неширокую речку с крутыми лесистыми берегами. Укрывшись в какой-то лощине, беглецы расположились на отдых. Опустившись на землю и подняв глаза к небу, Брут произнес строку из Еврипида: "Зевс, кару примет пусть виновник этих бед". Он принялся оплакивать погибших в битве друзей, называя каждого по имени.

Один из воинов Брута, Статилий, вызвался пойти на разведку и осмотреть лагерь. Оставалась надежда на то, что в сражении погибло не так много солдат и лагерь цел. Условились, что, если надежды оправдаются, Статилий зажжет факел и подаст сигнал. До лагеря разведчик добрался беспрепятственно и зажег факел, однако окончательно положение так и не прояснилось. Время шло, а Статилий все не возвращался. Брут говорил: "Если Статилий жив, он непременно будет с нами". Но разведчик не вернулся назад. На обратном пути он наткнулся на врагов и был убит.

Уже глубокой ночью Брут наклонился к своему рабу, Клиту, что-то шепнул ему, и тот молча заплакал в ответ. Тогда Брут позвал щитоносца и стал его жарко убеждать в чем-то. В конце концов он стал обращаться ко всем спутникам с одной и той же просьбой: помочь ему пронзить себя мечом. Но никто не согласился оказать своему предводителю эту ужасную услугу, кто-то сказал, что нужно спасаться бегством. На это Брут ответил: "Вот именно, бежать, и как можно скорее, но с помощью рук, а не ног". Попрощавшись с каждым из своих спутников, он сказал, что для него было огромным счастьем убедиться в искренности и преданности каждого из друзей. Брут говорил, что может упрекать судьбу только за жестокость к его отечеству, потому что сам он многократно счастливее своих победителей. Он оставляет после себя славу высокой нравственной доблести, какой победителям ни оружием, ни богатствами не стяжать, ибо никогда не умрет мнение, что людям порочным и несправедливым, которые погубили справедливых и честных, не подобает править государством. Затем Брут попросил всех друзей позаботиться о собственном спасении.

В сопровождении двоих или троих спутников, среди которых был и его давний друг Стратон, он отошел в сторону. По одной из версий, Брут попросил Стратона стать рядом с ним. Затем упер меч рукояткой в землю и, придерживая лезвие обеими руками, бросился на него. По второй версии, Стратон уступил горячим уговорам Брута и помог ему совершить задуманное. Он якобы держал меч, а Брут бросился на него с такой силой, что лезвие вышло из спины.

Жена Брута, Порция, тоже добровольно ушла из жизни. Но источники расходятся в сроках этого события, поэтому неизвестно, произошло оно до или после самоубийства Брута. Также до конца неизвестны и мотивы этого поступка. По свидетельствам одного из современников, Порция после смерти супруга решила покончить с собой, но ее друзья не только отказались помочь в осуществлении этого замысла, но и пристально следили за ней. Тогда она выхватила из огня уголь и проглотила его. Другие свидетели говорят, будто в одном из писем Брут упрекал своих друзей в том, что они не позаботились о его супруге. Заболев и не имея поддержки, она решилась на самоубийство.

Не только соратники, но и враги питали глубокое уважение к Бруту. Тело Брута Антоний велел похоронить с почестями, приказав завернуть его в самый дорогой из своих плащей. Один из вольноотпущенников Антония попытался похитить плащи и большую часть отведенных на похороны денег. Узнав об этом, Антоний приказал его казнить.

Октавиан тоже питал уважение к погибшему противнику, о чем свидетельствует такой случай. Однажды, уже через многие месяцы после описанных событий, он прибыл в Галлийский город Медиолан (нынешний Милан), где находилась бронзовая статуя Брута. Заметив ее, Октавиан сначала прошел мимо как ни в чем не бывало, но затем, созвав представителей города, заявил, что ему известно, будто Медиолан укрывает у себя его врага. Городские старейшины стали уверять Октавиана в своей невиновности. Тогда он указал на статую и спросил: "А вот этот, который здесь стоит, разве он нам не враг?" Медиоланцы в смущении умолкли, и тогда Октавиан улыбнулся и похвалил их за то, что и в беде они остались верными друзьями. Статую же велел оставить на прежнем месте.

БУССЕНАР ЛУИ АНРИ

(род. в 1847 г. – ум. в 1910 г.)

В конце концов, что такое смерть?

Смерть, дорогие товарищи, это самое интересное приключение, которое мы испытаем в жизни.

Аркадий Стругацкий

Луи Анри Буссенар, любимый писатель многих поколений мальчишек, певец романтических приключений и дальних странствий, автор приключенческих романов и неутомимый путешественник, родился 4 октября 1847 г. в Эскренне (департамент Луаре, Франция).

Получив медицинское образование, Луи Буссенар стал врачом (пожалуй, эта профессия дала миру больше писателей, чем любая другая, – достаточно вспомнить А. Чехова, М. Булгакова, А. Конан-Дойла), однако начать частную практику ему было не суждено. Здесь, по-видимому, уместно сделать вставку в духе творчества самого Буссенара, который (как и Жюль Берн) никогда не упускает "…случая просветить читателя: в самый напряженный момент они обрывают нить повествования и принимаются описывать ядовитое растение или туземное жилище" (Ж.-П. Сартр, "Слова").

Итак, в день выпуска, 19 июля 1870 г., когда Луи и его товарищам вручали дипломы, Наполеон объявил войну Пруссии, стремясь помешать объединению Германии под ее началом и ослаблению влияния Франции в Европе. Надо сказать, что война закончилась для Франции поражением: в ходе военных действий было завершено объединение Германии под гегемонией Пруссии, возникла Германская империя; во Франции же империя, напротив, рухнула, а на ее обломках появилась Третья республика. 10 мая 1871 г. во Франкфурте был подписан мирный договор, по которому Франция передала Германии Эльзас и часть Лотарингии, а также выплатила огромную контрибуцию.

Из-за начавшейся войны Луи сразу же был мобилизован и отправился на фронт в качестве полкового лекаря. В одном из боев его легко ранило, и после излечения Буссенар вернулся в полк, где прослужил до окончания военных действий. Вместе с армией он пережил позор разгрома и капитуляции, а увиденное на войне сделало будущего писателя убежденным пацифистом (хотя действие многих его произведений разворачивается на фоне военных событий). Буссенар, понимавший чисто политическую подоплеку войны с Пруссией, позже писал, что единственным оправданием войны может быть защита Отечества, но никогда – порабощение другого народа.

Фронтовые впечатления – помимо отвращения к армейским будням и войне как таковой – принесли с собой нежелание заниматься рутиной врачебной практики. Луи Буссенар, будучи искателем приключений и убежденным пацифистом, был вынужден искать применение своим авантюрным наклонностям. И он нашел то, что искал, когда после демобилизации вернулся в Париж.

Навсегда оставив медицину, Буссенар стал постоянным сотрудником "Журнала путешествий" ("Journal du Voyages"). Ему настолько понравилась работа в этом издании, что он оставался там до самой смерти, несмотря на выгодные предложения конкурентов. Журналистская деятельность пришлась Буссенару по душе, и он решил расширить рамки своего творчества и выйти за пределы журнального формата. Он стал профессиональным литератором, причем стилистика "Журнала путешествий" оказала значительное влияние на направленность и характер его творчества.

Буссенар, который начинал с написания познавательных статей об экзотических уголках планеты, сохранил верность этой традиции. В подавляющем большинстве его приключенческих романов и повестей авантюрная линия время от времени прерывается для того, чтобы познакомить читателя с флорой, фауной и обычаями местности, в которой разворачиваются события. Впрочем, стиль "занимательного учебника по всем предметам" был распространен в XIX веке – не было ни радио, ни телевидения, ни кино, и подобные книги заменяли их, давая богатую пищу воображению и уму читателя.

В 1877 г. вышел из печати первый роман писателя "Через Австралию. Десять миллионов Рыжего опоссума", который сразу принес ему бешеный успех. Действие романа происходит в малоисследованных областях Австралии. Главный герой книги, натуралист-любитель, присоединяется к искателям сокровищ, которые когда-то были зарыты братом главы экспедиции. Персонажи постоянно преодолевают трудности и выпутываются из сложных ситуаций, в промежутках между которыми главный герой делится своими познаниями в области животного и растительного мира Зеленого континента. Исследователи, правда, утверждают, что в этом и других романах Буссенара довольно много неточностей, но достоверность фактов с лихвой окупалась головокружительными приключениями и мужеством главных героев (в конце концов, мы же не требуем документальной точности от фильмов вроде "Тарзана"). "Им, – писал Буссенар, – нужна опасная борьба, захватывающие победы, незабываемые воспоминания". А какие названия у этих книг: "Адское ущелье", "Ледяной ад", "Похитители бриллиантов", "Приключения в стране львов"… И, разумеется, "Капитан Сорвиголова", без которого просто невозможно представить себе детство мальчишки.

Буссенар стал столь же модным, сколь и плодовитым писателем, и на волне успеха, в 1880 г. вышла его вторая книга – "Путешествия парижского гамена вокруг света". Гамен – это беспризорник, бродяга. Согласно общепринятым представлениям, он обладает недюжинной ловкостью, хитростью, изворотливостью и неприхотливостью, то есть всеми качествами, которые делают его идеальным героем приключенческого романа. Вообще, героями произведений Буссенара обычно становились молодые французы, выказывающие чудеса храбрости и сообразительности, а действие разворачивалось в отдаленных и малоизвестных странах.

Надо сказать, что в образ гамена Луи Буссенар вложил и свои черты страстного путешественника, стремящегося как можно больше узнать об окружающем мире. Поэтому, когда в 1880 г. Министерство народного просвещения предложило ему стать членом научной экспедиции во Французскую Гвиану (экваториальную колонию Франции в Южной Америке), он с восторгом согласился. Официальная цель экспедиции – проверка состояния медицины и здоровья населения в Гвиане.

Буссенар полностью использовал отпущенные ему возможности. За семь месяцев пребывания в стране он обошел ее вдоль и поперек. Ему довелось продираться через дебри тропических лесов, встречаться с племенами, которые до него не видели белого человека, бороться с малярией и тропической лихорадкой.

В общем, вернувшись во Францию, писатель по горячим следам опубликовал в 1882 г. роман "Гвианские Робинзоны" (в русском переводе – "Беглецы в Гвиане"). Главный герой книги – политический заключенный, который бежит из тюрьмы (преодолевая массу препятствий и попутно предоставляя сведения о природе Гвианы), а потом, тайно вызвав из Европы свою семью и друзей, основывает поселение (снова преодоление трудностей мирной жизни и описание флоры и фауны). Колония процветает, все честно трудятся и пожинают плоды своих трудов.

После Гвианы Буссенар побывал в Австралии, во многих странах Америки и Африки, и все полученные впечатления были перенесены на бумагу. Так появились романы "Под Южным крестом" (1883), "Из Парижа в Бразилию" (1885), "Приключения в стране львов" (1886), "Приключения в стране тигров" (1887), "Приключения в стране бизонов" (1887), "Горбунок" (1901) и другие.

Надо сказать, что литературная деятельность Буссенара не ограничивается приключенческой прозой, он пишет и фантастику. Его перу принадлежит дилогия (позднее экранизированная) "Тайна доктора Синтеза" (1887–1888) и "Десять тысяч лет в ледяной глыбе" (1890). Первый роман посвящен жизни доктора Синтеза в XIX веке, а второй – его же приключениям, но десять тысяч лет спустя.

В поздний период своего творчества Луи Буссенар от натуралистики и географии перешел к истории; теперь приключенческие романы содержали в себе общественно-политические и исторические сведения. В этот период появляются "Герои Малахова кургана" (1890; рассказ о Крымской войне 1854–1855 гг. глазами француза), "Подвиг санитарки" (в русском переводе получил название "С красным крестом"), "Пылающий остров" (1897; повествует о периоде восстания кубинцев против испанского господства).

Но, пожалуй, самым известным историко-приключенческим романом Луи Буссенара, которым больше ста лет зачитываются мальчишки, стал "Капитан Сорвиголова". Действие романа происходит в Южной Африке времен англо-бурской войны 1899–1902 гг., и Буссенар, выведя себя в качестве одного из персонажей, доктора Тронта, высказывает, в частности, ряд критических замечаний относительно колониальной политики европейских стран. Однако основная составляющая романа – приключения, опасные переделки, погони, трудности и, конечно же, счастливый конец и торжество справедливости.

Вообще, Луи Буссенар и по сей день считается одним из лучших писателей для юношества (собственно, это подтверждается его неувядающей популярностью у читающих семи-восьмиклассников). Его произведения написаны легким, образным языком, а их особенная привлекательность состоит в том, что автор делится личными впечатлениями, а не вычитанными из энциклопедии сведениями. Познавательная ценность его творчества оказалась настолько велика, что Французская академия наук готовилась торжественно отметить заслуги Буссенара как ученого-натуралиста. Церемония была запланирована на конец 1910 г., но она не состоялась – умерла жена писателя, а потом и он сам.

Буссенар крайне тяжело переживал смерть жены. Эта потеря серьезно отразилась на здоровье писателя, который все же не оставил литературной деятельности. В это время он вел активную переписку с санкт-петербургским книгоиздателем и редактором журнала "Природа и люди" П. И. Сойкиным по поводу перевода своих книг на русский язык. Работа была завершена уже после смерти писателя, и его наследие, изданное в России, составило сорок томов (это притом, что около двадцати романов не вошли в издание, а большая часть опубликованных произведений сокращена).

Несмотря на активную деятельность, Луи Буссенар чувствовал себя все хуже и хуже. И тогда он принял решение уйти из жизни добровольно – не мог путешественник, искатель приключений и романтический идеал многих людей поступить по-другому. Сцена ухода Буссенара из жизни соответствовала духу его произведений: ирония, бесстрашие и спокойствие перед лицом смерти, а также стремление найти необычный выход из сложившейся ситуации.

Луи Буссенар заморил себя голодом, а перед смертью разослал всем своим знакомым приглашение на собственные похороны. Он умер 11 сентября 1910 г. в Орлеане, столице родного ему Луаре.

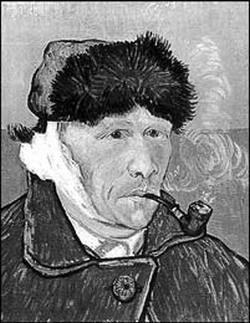

ВАН ГОГ ВИНСЕНТ

(род. в 1853 г. – ум. в 1890 г.)

"Пускай меня простит Винсент Ван Гог

За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги

Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков

Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,

Не помешал в больнице застрелиться…"Св. Арсений Тарковский

"Я заранее знал, что Ван Гог либо сойдет с ума, либо оставит всех нас далеко позади. Но я никогда не предполагал, что он сделает и то, и другое".

Св. Камиль Писарро

Далеко не каждый великий человек после смерти обзаводится мифом, особенно если он сам не старался этот миф создать. Винсент Ван Гог не стремился, он "всего лишь" искал и нашел свое предназначение – быть художником. А в итоге стал для нас не столько одним из величайших художников в истории человечества, сколько мифическим персонажем… И что мы о нем знаем? Да почти ничего, кроме, пожалуй, двух-трех историй, ставших неотъемлемой частью мифа…

История первая. На протяжении десяти лет своего служения искусству Ван Гог жил в нищете, а после смерти его творения стали самыми дорогими в истории человечества произведениями искусства. Собраниями картин и отдельными работами Ван Гога гордятся многие музеи мира и частные коллекционеры. Время от времени его полотна выставляют на престижных аукционах, причем часто их продажа сопровождается если не скандалом, то каким-нибудь таинственным происшествием. Например, в Японии на торги выставляется картина неизвестного автора. Стартовая цена – 80 долларов. За два дня до начала торгов начальную цену меняют, и в результате она уходит за… 550 тысяч. "Неизвестный художник" оказался Ван Гогом – эксперты вовремя определили автора. А бывает и по-другому: на знаменитых "Подсолнухах", проданных с молотка чуть ли не за 40 миллионов долларов, искусствоведы недосчитываются двух цветков. Винсент, видите ли, писал своему брату Тео, что принес домой 44 подсолнуха, а на картине всего 42. Провели экспертизу – подделка. И так далее, и тому подобное…

Во-вторых, он был болен – не то эпилепсией, не то шизофренией, не то прогрессивным параличом, – в общем, был ненормальным, как и все гении. Вот яркий пример: как-то Ван Гог захотел встретиться со своим любимым художником Жюлем Бретоном и прошел ради этой встречи 70 километров пешком. Однако, подойдя к дому художника, Винсент постеснялся войти и вернулся обратно. Тоже пешком. Опять же, как и положено настоящему гению, умер не в собственной постели, а застрелился. Причем в 37 лет – возрасте, критическом для гениев.