В июне 1605 г. ничто не предвещало трагического оборота событий. Царь медленно двигался к Москве, окруженный бесчисленными толпами народа всех чинов и сословий, приветствовавших его как освободителя. Бояре и архиереи спешили протиснуться в свиту государя и поднести дары: золото, серебро, драгоценные каменья и жемчуга, материи и меха, яства и питье. Каждодневно на стоянках разбивался доставленный из столицы шатровый город с четырьмя воротами в башнях из дорогих тканей, с богато убранными комнатами, украшенными золотым шитьем. За великую честь почитали встречающие попасть в число пятисот гостей, ежедневно угощавшихся с государем в столовом шатре, оказаться в пути поближе к великолепному царскому выезду, также прибывшему из Москвы.

20 июня, в прекрасную погоду, состоялся тщательно спланированный въезд Дмитрия Ивановича в столицу. Знатнейшие бояре московские облачили "законного" наследника престола в царские одеяния из парчи, бархата и шёлка, шитые драгоценными камнями и жемчугом, и объявили, что столица ждёт своего государя. Последние из подданных, не присягнувших Дмитрию, - немецкие наёмники, обратившие его в бегство при Добрыничах и не сдавшиеся под Кромами, - били ему челом о прощении, обещая служить так же верно, как Борису Годунову и его сыну. Государь приветливо похвалил немцев за стойкость и верность присяге, даже пошутил насчет опасности, которой подвергался в бою с ними. Немцы дружно возблагодарили Бога, спасшего жизнь Дмитрия Ивановича, а люди всех сословий, и в том числе духовенство, облегченно вздохнули, видя доброту и незлопамятность отпрыска Ивана Грозного.

Ликующий народ в праздничных одеждах запрудил все площади и улицы огромного города, по которым намечалось шествие. Крыши домов, колокольни и даже церковные купола были облеплены любопытными. Блистающие яркими кафтанами и начищенным оружием войска с трудом продвигались по улицам. За исключением немногих полков и эскадронов, составлявших свиту государя, воинам было приказано по вступлении в город расходиться на отдых, чтобы не теснить своей массой граждан.

"Здравствуй, отец наш, государь Дмитрий Иванович, царь и великий князь всея Руси! - кричал народ. - Даруй Боже тебе многия лета! Да осенит тя Господь на всех путях твоих чудною милостию! Ты воистину солнышко красное, воссиявшее на Руси!". Завидев среди нарядных войск сверкающих драгоценностями бояр, которые в полном составе окружали ехавшего на наилучшем царском коне Дмитрия Ивановича, толпы валились на колени, славя государя.

"Здравствуйте, дети мои, встаньте и молитесь за меня Богу!" - приговаривал Дмитрий Иванович, не в силах сдержать слезы умиления среди всеобщего восторга. Не скоро шествие достигло Красной площади, где его ожидало празднично одетое духовенство. Сойдя с коня, Дмитрий Иванович приложился к чудотворным иконам. Столичное духовенство во главе с Освященным собором истово пело молебен; польский оркестр наяривал в трубы и барабаны; народ кричал: "Храни Господь нашего царя!"; грянув во все колокола, удалые звонари заглушили все прочие звуки.

Отстояв литургию в Успенском соборе и приняв поздравления высшего духовенства, царь посетил могилы "предков" в Архангельском храме и воссел на "прародительский" престол в Грановитой палате. Он отказался от коронации до тех пор, пока не дождется возвращения из ссылки "своей матери и родных" и пока не устроится, в соответствии с каноническими правилами, избрание московского первосвященника. Но царица Мария (в иночестве Марфа) Фёдоровна была далеко и ехала в столицу в сопровождении знатной свиты медленно, поставление патриарха готовилось с расстановкой, а заняться царскими делами Дмитрию Ивановичу пришлось вскоре.

Бдительный боярин Басманов обнаружил среди ликующих москвичей пару странных субъектов, портивших людям удовольствие повторением на ушко устаревших обвинений против Дмитрия Ивановича: что тот-де самозванец, агент поляков и враг православию. Взятые в застенок, шептуны признались, что действуют по заданию Василия Ивановича Шуйского - неисправимого интригана, неспособного смириться с "возвращением династии Рюриковичей" и оставить надежду на занятие трона Шуйскими. 23 июня Василий Шуйский с двумя братьями был схвачен по указу государя, лично разбиравшегося в деле.

Шуйский рисковал собой, но уже добился первого успеха. Аресты вызвали волну слухов, отравивших радость первых дней нового царствования и сеявших сомнения в душах подданных. Говорили, что раскрыт страшный заговор бояр и купцов, хотевших поджечь Москву (или только подворье поляков) и убить государя. Действительно, власти схватили многих, но заговора не обнаружили. Хотя люди в массе не верили наветам на Дмитрия Ивановича, государь решил публично оправдаться и изобличить шептунов на Земском соборе, перед всем миром. Это был смелый шаг, для которого требовалась уверенность в лояльности высшего духовенства, от митрополитов до игуменов крупнейших монастырей, ведь именно духовные лица по традиции занимали высшие места на Земских соборах. Бояре и другие чиновники государева двора уже доказали Дмитрию Ивановичу свою верность. Выборные земские люди - дворяне, купцы, представители чёрных слобод - связывали с новым государем надежды на лучшую участь и поддержали бы того, кого сами возвели на престол.

На другой день после вступления в Кремль Дмитрий Иванович убедился, что высшее духовенство покорно его воле. Митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты и игумены собрались 21 июня 1605 г. в Успенском соборе, чтобы по всей форме разделаться с патриархом Иовом, грубое устранение которого могло вызвать нежелательные толки. Сначала (как писал участник этого действа Арсений Елассонский) собравшиеся приговорили: "Пусть будет снова патриархом святейший патриарх господин Иов". Затем Освященный собор, почти все участники которого были многим обязаны старому патриарху, постановил отставить Иова, но не по воле светской власти - Боже упаси! - а под предлогом того, что тот стар, немощен и слеп. В тот же день архиереи по воле царя Дмитрия законно и единогласно избрали патриархом Игнатия. 30 июня он был торжественно поставлен Патриархом Московским и всея Руси. Ни один архиерей не посмел высказаться против или предложить другую кандидатуру, никто не осмелился даже уклониться от участия в церемонии.

Историки были убеждены, что среди архиереев был и Филарет Романов, якобы поставленный по воле Лжедмитрия I на Ростовскую митрополию. Мы с вами убедимся, что всё было не так. Но должны погрузиться в атмосферу того времени, чтобы уникальность позиции Филарета Никитича стала полностью ясна.

Между тем Дмитрий Иванович созвал Земский собор, чтобы ответить на распространяемые против него слухи и уверить в своём в законном праве на престол. Он избавился от всех, кто непреклонно именовал его самозванцем, попросту их казнив. Для спора на Земском соборе был оставлен один Василий Иванович Шуйский, на гибкую совесть которого можно было положиться. В прениях с Шуйским царь смог блеснуть красноречием и, по наблюдениям иностранцев, говорил с таким искусством и умом, что лживость клеветнических слухов стала всем до изумления очевидна! Собор под председательством патриарха Игнатия единодушно признал Шуйского виновным в оскорблении "законного наследника московского престола" и приговорил к смертной казни.

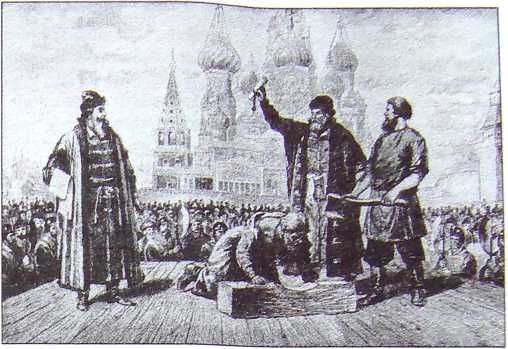

Помилование Самозванцем князя Василия Шуйского перед казнью. Художник А. Земцов

Спектакль был разыгран на славу вплоть до последней сцены. 30 июня, после многодневного суда, изобличенный клеветник был выведен на Лобное место, где уже похаживал палач и поблескивал воткнутый в плаху острый топор. Василий Шуйский простился с народом и уже положил голову на плаху, когда из Кремля подоспел гонец с объявлением прошения. Распоряжавшийся казнью боярин Петр Фёдорович Басманов к тому времени устал, придумывая всяческие оттяжки кровавого финала. Он облегченно вздохнул, не ведая, что спасает своего убийцу.

Многие отговаривали государя от излишней мягкости: в конце концов, Шуйский сделал своё дело на Соборе, и было разумно его вправду казнить. Однако Дмитрий упёрся на том, что помилование Шуйского произведёт лучшее впечатление. Он повелел отправить Василия с братьями в ссылку. В народ был пущен слух, что причиной помилования была сердечная доброта государя и просьба "его матери Марфы". Царица тогда была ещё далеко от столицы. Но отсутствие Марфы Фёдоровны не мешало Дмитрию Ивановичу ссылаться на неё и выражать подчеркнутое почтение к "воле матери".

17 июля, спустя месяц после утверждения в Москве, государь с патриархом и придворными выехал встречать царицу в село Тайнинское. О событии было широко объявлено, и несметные толпы народа собрались вокруг. Обняв друг друга, Дмитрий и Марфа обливались слезами, и вся толпа рыдала от избытка чувств. Четверть часа они что-то говорили друг другу, затем государь посадил мать в роскошную карету и сам пошёл рядом пешком, с непокрытой головой. Свита шествовала в отдалении, давая собравшимся лицезреть образец сыновнего почтения. Сгущались сумерки, и вступление в столицу было отложено на следующий день.

Народное ликование 18 июля было не менее мощным, чем при вступлении в Москву самого Дмитрия. Армия звонарей неистовствовала. Народ восторженно вопил и падал наземь перед процессией. Представители всех чинов и сотен несли дары. Нищие были обеспечены щедрой милостыней. Патриарх Игнатий с архиереями отслужил по случаю "воссоединения царской семьи" торжественную литургию в Успенском соборе.

Царица Марфа Фёдоровна разместилась в кремлевском Вознесенском девичьем монастыре, где для неё были возведены новые роскошные покои, и содержалась, как сам Дмитрий Иванович, получая всё лучшее от дворцовых ведомств. "Почтительный сын" каждодневно навещал её, проводя в беседах часа по два и выказывая столько ласки и почтения, что закоренелые скептики вынуждены были признать его родным сыном Марфы Фёдоровны. Только получив благословение царицы, Дмитрий Иванович согласился назначить день своего венчания царским венцом.

30 июля 1605 г. патриарх Игнатий в присутствии Освященного собора, Боярской думы, дворян, представителей городов и сословий по традиционному обряду венчал на царство счастливо спасшегося от происков врагов "государя Рюрикова корпя". После службы в Успенском соборе церемония продолжалась в Архангельском храме. Дмитрий Иванович облобызан надгробия предков - великих князей - и вновь принял на главу шапку Мономаха от архиепископа Арсения Елассонского (настоятели Архангельского собора).

Начало нового царствования ознаменовалось щедрой раздачей чинов и наград. Особо милостив государь был к "своим родственникам Нагим", много лег страдавшим в тюрьмах и ссылке. Старший из них получил чин конюшего боярина - первого в Думе, трос других стали боярами. Чипы и имущество были возвращены оставшимся в живых после репрессий Годунова представителям видных родов: Черкасских, Романовых, Головиных и прочих. Удаленный Борисом от дел думный дьяк Василий Яковлевич Щелкалов вместе с Афанасием Ивановичем Власьевым были удостоены невиданной для дьяков чести - пожалованы в окольничие (второй чип в Думе после бояр).

Патриарх Игнатий с митрополитами, архиепископами и епископами был приглашен постоянно участвовать в заседаниях Думы. Это давало архиереям возможность оказывать влияние не только на принятие важнейших государственных решений, но и на текущее управление страной. Ни один из архиереев не отказался от этой чести, включая авторитетнейшего старца, митрополита Казанского Гермогена, будущего несгибаемого патриарха - победителя Смуты.

Для архиереев и знати, казалось, наступили благословенные времена. Дмитрий Иванович сам приглашал влиять на него, каждый будний день старательно обсуждая текущие дела в Думе и внимательно выслушивая выступающих. Самодержец старался пресечь волокиту и взяточничество в приказах, обуздать беззаконие воевод (вплоть до Сибири), по средам и субботам самолично принимал жалобы подданных. Царь бывал резок, но нс расправлялся с несогласными, а спорил с ними; к духовенству же был весьма почтителен.

Это было так непривычно, что в Москве множились слухи, будто на престоле сидит самозванец. Их распространение связывали с мягкосердечием государя к Василию Шуйскому, который вместе с братьями был прощён, не достигнув места ссылки, и получил назад чины, имущество, место при дворе. Роковое решение о прощении клеветника государь принял из принципиальных соображений. "Есть два способа удерживать царство, - говорил государь, - один - быть мучителем, другой - не жалеть добра и всех жаловать… Гораздо лучше жаловать, чем мучительствовать!" И действительно, Дмитрий Иванович был щедр: велел выплатить все деньги, взятые государями взаймы со времён Ивана Грозного, удвоил жалованье служилым людям, подтвердил старые и дал новые льготные грамоты духовенству, раздал дворянам немало государственных и дворцовых земель.

С воцарением Дмитрия Ивановича прекратилось страшнейшее бедствие - гражданская война, шедшая в стране уже более двух лет. Даже с сохранявшимися островками неповиновения государь предпочитал решать дело миром. Наиболее острые требования участников народных волнений были удовлетворены. Первыми поддержавшие царя южные уезды были освобождены от платежа налогов. Там был запрещён сыск крестьян, сбежавших во время голода. Понимая, что нищие дворяне неизбежно будут разорять крестьян, царь резко увеличил владения дворян в Центральной России и вдвое повысил им денежное жалованье. Царь отменил кабальные записи на холопов с указанием нескольких пожизненных владельцев (отца, братьев, сыновей и т. н.). Это означало свободу примерно для четверти всех холопов. Дмитрий готовился, к удовольствию крестьян и хороших землевладельцев, восстановить выход крестьян в Юрьев день. Простые, "чёрные", т. е. платящие налоги, люди получили меньше всего. Но именно они продолжали верить в "доброго царя" и терпеливо ждали милостей от Дмитрия, тогда как церковные и светские собственники, спасенные государем от опасностей гражданской войны, относились к мягкому и милосердному самодержцу всё более пренебрежительно и неприязненно.

Царю не могли простить симпатий к иноземцам, ревниво отмечая каждый знак внимания, каждое пожалование подданным Речи Посполитой. Однако, вступив в Москву, он показал, что не намерен опираться на наёмников, сопровождавших его из Речи Посполитой, и отдал себя в руки россиян. Он сохранил привилегии стрельцов, несших охрану на стенах Кремля и улицах столицы. Он принял на свою службу западноевропейских наёмников, доверив им, вслед за Борисом Годуновым, функцию дворцовой стражи. Заносчивая шляхта и склонные к буйству литовские жолнёры (солдаты), не раз показавшие Дмитрию свою ненадежность, были скопом помещены на дворе, где обычно останавливались иностранные посольства, и жили в тесноте.

Недовольными оказались и многие польско-литовские магнаты, надеявшиеся обогатиться русскими деньгами, землями, расширить свое влияние в России и Речи Посполитой. Претендент на престол расплачивался за помощь векселями на огромные суммы, отнюдь не соответствовавшие вкладу заимодавцев в дело возвращения Дмитрия на "отеческий престол". Казённый приказ, рассматривавший предъявленные расписки Дмитрия Ивановича, в большинстве случаев отказывался оплачивать несуразные "долги". Даже такой влиятельный магнат, как Адам Вишневецкий, конюший претендента, получил в Казенном приказе отказ, что не улучшило отношения к московскому царю в Речи Посполитой.

Разговоры о том, что Дмитрий Иванович-де служит интересам нанявшего его чужого государства, были просто нелепы. На самом деле польский король и многие его приближенные пытались воспрепятствовать выступлению самозванца на Русь. В январе 1605 г его покинул даже главнокомандующий Юрий Мнишек. А вскоре сейм высказался за сохранение мира с Борисом Годуновым. Рассмотрев полученные тайным путем материалы сейма, архиереи и думные чины в Москве убедились в беспочвенности слухов о якобы поддержавшей Дмитрия Ивановича польской интриге.