На рубеже XIX–XX вв. фотографы получили возможность проводить съемку вне павильонов и пользовались ею все чаще. Выпускались тематические фотоальбомы. В 1894 и 1895 гг. вышли "Художественный альбом Нижнего Поволжья" и "Художественный альбом Нижегородского Поволжья" нижегородского фотографа, основоположника русского публицистического фоторепортажа Максима Петровича Дмитриева (1858–1948), он продолжал работать над грандиозным проектом "Волга – от истоков до устья в фотографиях". Фотограф-любитель Евгений Петрович Вишняков (1841–1916) издал альбомы фототипий "Беловежская пуща", "Петергоф", "Истоки Волги" (обложку для последнего по фотографиям нарисовал Иван Иванович Шишкин, 1893). Многие мастера занимались выпуском "открытых писем" с пейзажами и жанровыми сценами (для этого производилась специальная фотобумага с нанесенной на одну сторону "сеткой" для почтовых отправлений). В России первое "открытое письмо"" было выпущено 1 января 1872 г. размером 9×12,5 см. С 1886 г. русские открытки перешли на международный стандарт 9×14 см. С 1909 г. "открытое письмо" стало называться "почтовой карточкой". Открытки были поздравительными, познавательными, репродукционными. Распространение их было связано с развитием почтового дела и увеличением числа коллекционеров. Распоряжение министра внутренних дел 1894 г. разрешило выпуск "открытых писем" частным лицам. Печатались они литографским способом, старейшим способом плоской печати, а с конца 1890-х гг. способом фототипии, которая по точности воспроизведения заняла первое место. С одной фототипной формы можно было печатать до тысячи оттисков. Печать производилась вручную или на фототипной машине.

М. П. Дмитриев снял 3 тысячи фотографий видов, типов и сцен Волги от истока до устья. С шестисот фотографий им были изданы "открытые письма" по тысяче экземпляров с каждого. При цене по 3 коп. за письмо у автора оставалась всего лишь одна копейка прибыли (стоимость проекта – 40 тысяч руб.). Зато недорогие открытки могли купить и бедняки.

Международные фотовыставки ("салоны"), изобретения в области фототехники и фотохимии следовали одни за другими. В такой интереснейший момент истории фотографии вошел в фотографическую жизнь С. М. Прокудин-Горский. Однако прежде чем говорить о его вкладе в отечественное и мировое фотоискусство, необходимо вспомнить некоторые события, имевшие в сфере фотографии исключительно важное значение.

Практическая разработка первого способа прочного закрепления изображений, полученных при помощи света посредством камеры-обскуры, принадлежит французу Луи Жак Манде Дагеру (1787–1851), окончательно разработавшему и широко опубликовавшему свое открытие в 1839 г. С 1829 по 1833 г. Дагер работал над осуществлением этого изобретения совместно со своим соотечественником Жозефом Нисефором Ньепсом (1765–1833). Их метод назывался дагеротипией. Для получения изображения отполированную серебряную пластину в специальном ящике подвергали окуриванию парами йода, в результате на пластине образовывалась тонкая пленка йодистого серебра, обладавшая светочувствительностью. Пластину помещали затем в камеру-обскуру с линзой. Под воздействием солнечных лучей получалось скрытое изображение. Дальнейшая обработка производилась в ящике парами ртути, их воздействие приводило к проявлению изображения из амальгамы серебра. Светочувствительность пластины была невысокой, выдержки составляли до получаса. Позитивное изображение, перевернутое относительно горизонтальной линии, получалось на серебряной пластине в единственном экземпляре, на свету оно бликовало и рассмотреть его можно было только под определенным углом.

Вскоре после опубликования изобретения Дагера англичанин Генри Фокс Тальбот (1800–1877) практически разработал способы размножения и увеличения фотографий. У Тальбота изображение получалось в камере-обскуре на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором. Бумажную пластину Тальбот проявлял и закреплял, это был негатив. С бумажного негатива он печатал позитивное изображение. Тальбот назвал свой метод калотипией (от греч. калос – прекрасный).

Уже в середине 1850-х гг. дагеротипия уступила первенство мокроколлодионному процессу. В 1851 г. англичанин Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) обнародовал новое изобретение: он стал покрывать стекло коллодионной эмульсией (раствором пироксилина в смеси спирта с эфиром и солями йода или брома). Когда коллодий застывал, пластину нужно было поместить в раствор азотнокислого серебра, и слой становился светочувствительным. Пластина готовилась перед самой съемкой, мокрой вставлялась в аппарат и экспонировалась. Негатив затем проявлялся и закреплялся. Новая техника позволяла делать увеличение снимков. Но процесс оставался очень трудоемким.

Открытие в 1871 г. английским врачом Ричардом Личем Мэддоксом (1816–1902) способа фотографирования на сухом бромо-желатиновом слое позволило начать промышленный выпуск фотопластинок. Ученые во многих странах продолжали исследования в направлении поиска эмульсии для стекла, которая сохраняла бы светочувствительность длительное время. Шли также поиски гибкого негативного материала, чтобы заменить тяжелые и бьющиеся стеклянные пластины. В 1880-х гг. акционерное общество "Кодак", организованное Джорджем Истменом (1854–1932), стало выпускать пленку на целлулоидной основе. Пленка получила быстрое распространение, а портативные фотоаппараты "Кодак" в короткий срок во много раз увеличили число фотолюбителей. Появилась возможность фиксировать события, сцены жизни. Зарождалась профессия фотографа-хроникера. В 1890-х гг. в практику моментальных съемок стали входить вспышки магния.

От увлечения к профессии

В конце 1890-х гг. С. М. Прокудин-Горский организовал курсы фотографии. Михаил Данилович Рудометов (ок. 1852–1918), издатель, изобретатель в области печатной техники, вел на них практические занятия. На курсах преподавали Александр Львович Гершун (1868–1915), русский физик, инженер-оптик, занимавшийся проблемами цветной фотографии; Александр Константинович Ержемский (1845–1905), автор многих исследований по фотографии конца XIX – начала XX вв.; художник Валерий Павлович Овсянников (1862–1911). На квартире последнего по адресу: Манежный пер., 13, Прокудин-Горский жил в 1898 г. В этот период им было опубликовано несколько теоретических работ.

"О фотографировании моментальными ручными камерами. Указания для любителей" (1897). Уже в этой ранней работе, на первой же странице, автор обозначает одну из проблем в отношениях между профессиональной и любительской фотографией, высказываясь в пользу посредственности первой и качества последней. Профессиональными фотографами считались тогда владельцы и сотрудники портретных ателье, работавшие по заказу; любителями – все остальные, занимавшиеся фотоискусством, экспериментировавшие и совершавшие открытия.

В моментальных ручных камерах съемка производилась на стеклянные пластины. На некоторых камерах уже появилось усовершенствование в виде регулятора скорости затвора (иначе – возможности изменения выдержки): для солнечного дня, облачного, но ясного и для пасмурной погоды. Важна была и допустимая глубина резко изображаемого пространства. Речь шла о съемке пейзажей и видов, уличных сцен, даже внутренних помещений (с магниевой вспышкой). Но съемка портретов моментальными ручными камерами, оказывается, была невозможна: лица получались "без свойства портрета". Снимаемые объекты фотографу надлежало видеть в черно-белом варианте, как они будут выглядеть на фотографии. Если сюжет съемки не обещал быть выразительным в черно-белом кадре, то и пластинку портить не следовало. Это уточнение важно для тех современных фотолюбителей, кто пытается механически переводить цветное цифровое изображение в черно-белый вариант.

Выбор проявителя имел решающее значение для качества негатива; автор советовал не пользоваться готовыми проявителями из торговой сети: проявители не могли быть универсальными, их следовало видоизменять сообразно условиям съемки, т. е. готовить лично. Автор давал рецепты с подробным описанием приготовления растворов и технологии проявления, фиксирования, сушки, а при необходимости – усиления негативов, которые могли получиться слишком светлыми в случае съемки со слабым освещением. Весь процесс изложен доступным и понятным языком.

Брошюра "О печатании (копировании) с негативов. Указания для любителей" (1898) стала продолжением предыдущей. На рынке в то время появилось большое количество фотобумаг. Самыми распространенными были изделия фирм Пельцера, Лизеганга, братьев Люмьер и Ильфорда. Автор излагал различные испытанные им лично способы получения отпечатков. Выбор бумаги определялся качеством негатива. От качества негатива зависела и технология работы с ним. В завершении для лучшей сохранности отпечаток можно было покрыть специальным лаком на основе спирта.

На альбуминной бумаге детали прорабатывались лучше, чем на аристотипной; к тому же она была почти в два раза дешевле. Однако в путешествиях альбуминная бумага была неудобна: приготовленная для печати, она плохо сохранялась. Процесс серебрения альбуминной бумаги необходимо было производить на чистом воздухе при свете свечи. Раствор фиксажа не сохранялся. Для придания отпечаткам стеклянного глянца их следовало покрыть раствором желатина, а для лучшей сохранности – наклеить на картон столярным клеем. Отпечатки на матовых аристотипных бумагах получались красивее, чем на глянцевых. Из целоидиновых бумаг автор рекомендовал матовую бумагу "Карло", продававшуюся в Санкт-Петербурге у Стеффена, на Казанской ул., 13: отпечатки на ней получались в мягких карандашных тонах. На аргентотипной бумаге Сухачева получались матовые отпечатки гравюрного тона; возможно было получить тон сепии. Из пигментных бумаг, покрытых слоем окрашенного желатина, автор советовал любителям бумагу "Велуръ", изобретенную Фредериком Артигом. Светочувствительный раствор на бумагу наносили перед печатью кистью при свече, а высушивали в полной темноте. Отпечатки получались с карандашным или угольным цветом.

Ферропрусиатная бумага была особенно хороша для изображений, главным объектом которых являлась вода, и для зимних пейзажей. Переводные (трансферотипные) бумаги подходили для изготовления прозрачных картинок (диапозитивов) для "волшебного фонаря". Работа с бромосеребряными бумагами, покрытыми бромосеребряной эмульсией, производилась в темной комнате при свете красного фонаря.

Технология фотопроцессов, изложенная автором в работе "О проявителе и о проявлении броможелатиновых пластинок. Конспект лекций С. М. Прокудина-Горского" (1898) касалась стеклянных пластинок размером 9×12 или 13×18 см. В процессе проявления важно определение момента его окончания. Для нормально экспонированного негатива изображение на пластинке должно было появиться примерно через 15 сек. и выработаться в течение 5 мин. Если процесс проявления прервать слишком рано, полутона исчезнут, полупрозрачный негатив получится слишком жестким и на отпечатке будут отсутствовать детали в тенях (зелень, например, может иметь вид сплошных темных пятен). Для недоэкспонированной пластинки существовали растворы-усилители, для передержанной пластинки – замедлители. Был кислый железный и щелочной пирогалловый проявители. Их состав мог (и должен был) фотографом изменяться: так, при проявлении портрета пирогалловым проявителем следовало брать меньше щелочи, чем при работе с "моментальной съемкой". Щелочной эйконогенно-гидрохинонный проявитель был "менее энергичным" – в нем лучше, но медленнее, прорабатывались детали. Щелочной метолловый проявитель, напротив, действовал очень быстро; изображение проявлялось на пластинке практически сразу, и уже со всеми деталями, однако процесс следовало продолжать, поскольку изображение значительно ослабевало в фиксаже. И в этом случае особенно важен был состав проявителя для портрета. Многие компоненты продавались в обычных аптеках. Процесс фиксирования завершался промывкой негатива. На заключительном этапе промывки с пластины мог сползти слой желатина. Чтобы этого не произошло, негатив до или после фиксирования следовало погрузить в раствор квасцов или формалина.

Мы намеренно уделили внимание (очень краткое, впрочем) фотографическому процессу рубежа XIX–XX вв. Даже без воспроизведения оригинальных рецептов и технологий С. М. Прокудина-Горского современному читателю становится очевидным, скольких усилий требовало получение одной хорошей фотографии; более объяснимым становится и то впечатление, которое производят на нас сегодня удивительные фотопортреты того времени.

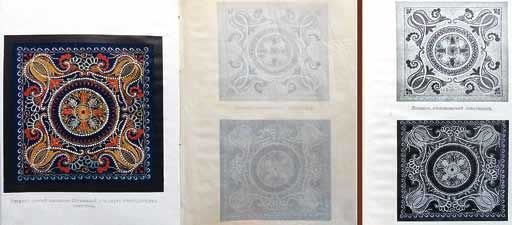

Брошюра "Изохроматическая съемка моментальными ручными камерами. С указанием чувствительных к цветам пластин (изопластин)" (1903) была написана Прокудиным-Горским в Берлине. К тому времени он уже два года занимался цветной фотографией под руководством профессора Адольфа Мите (1860–1926) в Шарлоттенбурге. Речь в брошюре шла о передаче оттенков цвета при съемке на черно-белую пластину. Обычная бромосеребряная пластинка была чувствительна к синим и фиолетовым лучам спектра; красные, оранжевые, желтые и зеленые цвета получались на ней однотонными и бледными. Профессор Герман Вильгельм Фогель (1834–1898), основатель нескольких фотографических обществ, издатель журнала "Фотографические известия", преподаватель Промышленной академии, с 1884 г. директор фототехнической лаборатории Высшей политехнической школы в Шарлоттенбурге, а затем его ученик профессор Мите долго работали над тем, чтобы придать пластинке равную чувствительность ко всем лучам спектра. Решение этой проблемы и особенно ее практическое осуществление было сопряжено с большими трудностями. Удавалось повысить чувствительность к одному-двум цветам, но никак не удавалось сделать это ко всем разом. Ученые достигали результата путем прибавления красок к слою эмульсии и использования цветофильтров. Желтое стекло, использовавшееся как желтый фильтр, задерживало сине-фиолетовые, самые сильно действующие лучи. Голубое небо в этом случае не получалось однотонно белым, как нередко бывало, а приобретало естественные оттенки, на нем появлялись облака. В зелени деревьев также проявлялся рельеф; на зеленом лугу оказывались видны возвышенности и углубления. Съемка портретов, картин, ковров, интерьеров представляла еще бо́льшие трудности. В тексте брошюры воспроизводились пейзажные снимки и снимки цветного ковра, сделанные для сравнения на обычную и изопластину. Иллюстрации в книге были аккуратно разделены листами тонкой кальки.

Применение цветофильтра удлиняло экспозицию, поэтому для съемки желательно было иметь объектив бо́льшей светосилы. Лучшие результаты получались в том случае, когда желтое стекло фильтра находилось за матовым стеклом, перед пластиной (пейзаж при закатном свете мог хорошо получиться и без использования желтого фильтра). Автор рекомендовал готовые изопластины фабрики Отто Перутца, эмульсия для которых составлялась по указаниям профессора Мите. Аналогичные пластины выпускали и фабрики Эдвардс, Люмьер, Илфорд и др.

Шелковый ковер (слева). Его фото (справа): на обычную пластину (вверху), на изопластину (внизу).

Изопластины возможно было приготовить в домашних условиях из обычных бромосеребряных пластин (для этого более всего подходили пластины фирм, названных выше). Пластины погружались в специально приготовленный раствор краски при слабом свете красного фонаря. После промывки сушились в течение 6–7 час. в специальном шкафу (авторский чертеж сушильного шкафа прилагался). Пластины могли сохранять свои изосвойства в течение месяца. При съемке на приготовленные таким образом пластины можно было обойтись без желтого фильтра, и экспозиция удлинялась незначительно.

Вставку в кассеты и вынимание изопластин следовало производить в полной темноте. Проявитель нужно было готовить непосредственно перед проявлением. Проявлять следовало сильнее, так как в фиксаже плотность негатива значительно ослабевала.

Желтый фильтр также возможно было изготовить дома из раствора краски и желатина. Густота окраски фильтра и, значит, сила его воздействия и время экспозиции могли быть различными; не следовало делать окраску слишком густой: в этом случае, получив прекрасную проработку облаков, возможно было потерять детали ландшафта. Существовали и специальные растворы, дававшие возможность избежать ореолов на позитиве; они наносились на обратную сторону пластинки прямо перед съемкой, а перед проявлением стирались влажной тряпкой.

"Лица, начавшие работать с изопластинками, редко возвращаются к обыкновенным бромосеребряным пластинкам", – писал Прокудин-Горский в конце брошюры. Подробные описания, комментарии, советы профессионала были крайне важны для российского фотографа: далеко не в каждом городке можно было купить готовые импортные изопластины, преимущество которых было налицо; в то же время бромосеребряные пластины получили уже достаточно широкое распространение и могли быть доработаны по желанию в домашних условиях.

В начале XX в. Прокудин-Горский входил в правление V отдела ИРТО. Помимо него в правление входили вышеупомянутые исследователь А. К. Ержемский, фотограф их императорских величеств Л. С. Левицкий и специалист в области научно-технической фотографии В. И. Срезневский. В правление входили также популяризатор науки и техники, стенограф, редактор и переводчик Павел Матвееевич Ольхин (1830–1915), автор и редактор популярного самоучителя по фотографии Михаил Артемьевич Ризников, изобретатель в области полиграфии Георгий Николаевич Скамони (1835–1907), преподаватель термодинамики в Горном институте Санкт-Петербурга Владислав Александрович Тюрин (1862–1908), Карл Андреевич Честерман; владелец фотоателье "А. Ренцъ и Ф. Шрадеръ" Фридрих Людвиг Генрихович Шрадер (1854–1931).

Намерение Прокудина-Горского "знакомить господ любителей с различными интересными фотографическими работами, как уже существовавшими, так и новейшими" было реализовано им как редактором журнала "Фотограф-Любитель".