Как складывалась жизнь Ленина в эмиграции? В бытовом отношении все выглядело довольно неплохо. Семья жила скромно, но не голодала. Как член редколлегии "Искры" (а затем – газет "Вперед" и "Пролетарий"), Ленин получал небольшую зарплату из партийной кассы. Кроме того, он активно публиковался в различных изданиях, не относившихся к числу социал-демократических. Публицистическая деятельность была нерегулярным, но все же источником дохода. "От своей издательницы я получил на днях 250 рублей, так что и с финансовой стороны теперь дела недурны", – писал он родным летом 1901 года. Важным источником поступлений были также деньги, которые временами пересылала ему мать. Небольшой капитал от продажи Алакаевки все еще лежал на банковском счету и приносил проценты. Бывали и случайные доходы – так, остававшийся в России Дмитрий Ульянов продал старое охотничье ружье старшего брата и переслал ему деньги. "Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Жили просто, это правда. Но разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?" – рассказывала впоследствии Крупская.

В эмиграции Ленин очень внимательно относился к единомышленникам. Прибывающих из России большевиков он часто приходил встречать на вокзал, помогал освоиться в новой для них обстановке. Молодой социал-демократ Николай Вольский впоследствии вспоминал, как Ленин помог ему найти работу носильщика. Когда выяснилось, что Вольский не выдерживает физических нагрузок, Ленин стал помогать ему в работе.

Физическая форма позволяла Ильичу делать это; он по-прежнему большое внимание уделял гимнастике. Кроме того, его образ жизни трудно не назвать здоровым. Он не курил и не любил, когда в его присутствии курят: исключение делалось только для тещи. Он любил пиво, но редко выпивал больше одной кружки. Никто и никогда не видел Ленина пьяным. "Его нельзя себе представить пьяным. Вид одного пьяного товарища в Париже вызвал у него содрогание и отвращение", – вспоминал впоследствии один из его соратников. Теперь это здоровье должно было очень пригодиться ему в вихрях первой русской революции.

Глава 5

Лидер

"Его волевой темперамент был как стальная пружина, которая тем сильнее "отдает", чем сильнее ее нажимают. Это был сильный и крепкий партийный и политический боец, как раз такой, какие нужны, чтобы создавать и поддерживать в своих сторонниках подъем духа, и чтобы при неудаче предупреждать зарождение среди них паники, ободряя их силой личного примера и внушением неограниченной веры в себя, и чтобы одергивать их в моменты удачи, когда так легко и так опасно превратиться, выражаясь словами Ленина, в "зазнавшуюся партию", способную почить на лаврах и проглядеть будущие опасности. В этой необыкновенной целостности натуры заключается и в значительной доле секрет умения Ленина импонировать своим сторонникам".

Так писал о своем политическом противнике один из лидеров российских эсеров, Виктор Михайлович Чернов. Партия социалистов-революционеров, созданная в 1902 году, была значительной силой среди российских левых, опиралась на традиции революционного народничества и уделяла большое внимание аграрному вопросу. Во многом стремление перетянуть сторонников у эсеров объясняло то внимание, которое уделял проблемам крестьян Ленин. РСДРП являлась главным конкурентом эсеров на левом крыле политического спектра, и у Чернова не было ни малейшего стимула хвалить Ленина сверх меры.

Но вернемся в Петербург. Первое время после приезда Ленин жил совершенно открыто, даже зарегистрировался в полиции, как того требовал закон. Однако очень быстро обнаружил, что находится "под колпаком" полицейской слежки. Пришлось перейти на нелегальное положение.

В России Ленина уже хорошо знали – по крайней мере, если говорить о социал-демократах. Его книга "Что делать?" считалась одним из основополагающих программных трудов. В Петербурге Ленин активно встречался со своими сторонниками, налаживал связи с местными организациями социал-демократов, принимал посетителей со всей страны. Он много писал, развивая идеи, высказанные им на Третьем съезде. Однако взять в свои руки нити подготовки вооруженного восстания пока не представлялось возможным. Партия большевиков была еще слишком малочисленной, стояла в самом начале своего развития. На ход событий она оказывала заметное, однако далеко не доминирующее влияние. В итоге Ленин и его окружение вынуждены были главным образом наблюдать за развитием ситуации и реагировать на происходящее – происходящее часто помимо их воли.

Основные усилия Ленина были направлены на то, чтобы превратить небольшую организацию левых интеллектуалов в массовую партию. О необходимости такой трансформации он говорил уже давно, и у некоторых "ветеранов" это вызывало понятное сопротивление. Не приведет ли такая политика к размыванию основ партии? Ленин считал, что в текущих условиях это неважно. В России уже происходит революция, и времени на "раскачку" не остается. "Тут нужна бешеная энергия и еще раз энергия", – писал он. От слов нужно переходить к действиям, организовывать вооруженную борьбу. Инициативу революционного пролетариата, пусть даже далекую от идеала с теоретической точки зрения, необходимо всячески поддерживать. "Конечно, всякая крайность нехороша, – писал Ленин. – Все благое и полезное, доведенное до крайности, может стать и даже, за известным пределом, обязательно становится злом и вредом. Беспорядочный, неподготовленный, мелкий террор может, будучи доведен до крайности, лишь раздробить силы и расхитить их. Это верно, и этого, конечно, нельзя забывать. Но, с другой стороны, нельзя забывать и того, что теперь лозунг восстания уже дан, восстание уже начато". Ради того, чтобы использовать текущий момент в полной мере, не упустить шанс на успех революции, Ленин теперь даже был готов пойти на компромисс с меньшевиками. Ближе познакомившись с ситуацией в России, он понял, что в нынешних условиях все разногласия должны отойти на второй план.

Именно поэтому Ленин принял активное участие в подготовке нового съезда РСДРП, который должен был объединить две фракции. "Объединительный съезд", как его стали называть, прошел в Стокгольме в апреле 1906 года. Он оказался весьма представительным – всего в нем приняли участие почти полторы сотни делегатов. Меньшевики на съезде имели некоторый перевес и смогли провести практически все выгодные им решения. Предложения Ленина по аграрному вопросу были отвергнуты. Меньшевистское большинство (простите за невольный каламбур) приняло весьма осторожную резолюцию по поводу вооруженного восстания, запретило насильственные экспроприации. В Центральный комитет вошли семь представителей меньшевистского крыла и три большевика (Ленина среди них не было). Единственное, в чем Ильич оказался согласен с меньшевистским большинством, – необходимость участвовать в выборах в российский парламент, Государственную думу. Основная часть большевиков выступала за бойкот выборов.

Такие результаты съезда, разумеется, не могли удовлетворить Ленина. Он рассчитывал на компромисс, а не на победу меньшевиков. Поэтому сразу же после съезда был образован "теневой Центральный комитет", состоявший из большевиков. "В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, – заложниками. Но в то же время, на самом съезде, большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении Центральный комитет. Это период в истории нашей партии, когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете и должны были скрывать свою сепаратную работу", – вспоминал впоследствии один из большевистских лидеров Григорий Зиновьев. Сформировался так называемый "Большевистский центр". В то же время форсировать новый раскол было явно некстати, и внешне РСДРП сохраняла свое единство.

К этому же периоду относится и знакомство Ленина с молодым грузинским социал-демократом Иосифом Сталиным. Позднее, в 1912 году, Ильич назвал его "чудесным грузином", а после Октябрьской революции Сталин постепенно стал одним из его ближайших сподвижников (хотя, конечно же, не правой рукой, как об этом твердила советская пропаганда в тридцатые годы).

В начале 1906 года Ленин впервые выступил перед многотысячной толпой. Как и все начинающие ораторы, он сильно нервничал. "Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу", – вспоминала Крупская. Однако усилием воли он взял себя в руки и начал свою речь. Толпа встретила его выступление (а выступал он под псевдонимом) аплодисментами.

Тем временем в России революция пошла на спад. Царское правительство понемногу возвращало себе контроль над ситуацией. Находиться в Петербурге становилось для Ленина все опаснее. В конце концов весной 1906 года он вместе с другом и соратником Александром Богдановым поселился на даче "Вааса" в поселке Куоккала. Сегодня этот поселок носит название Репино и находится в Курортном районе города Санкт-Петербурга. Тогда, несмотря на близость к имперской столице, это была наполовину "заграница". Куоккала располагалась на территории Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи, но обладавшего широкой автономией. Возможности российских властей здесь были довольно ограниченны, а местные власти откровенно недолюбливали царизм и сочувственно относились к социал-демократам, в которых видели союзников. Владелец дачи также сочувствовал большевикам и позволил превратить ее фактически в конспиративный центр. Здесь, в Куоккала, Ленин пробыл до ноября 1907 года.

На финской территории он чувствовал себя в безопасности. Дверь дачи даже не запиралась на ночь, чтобы прибывшие в любое время суток сподвижники могли спокойно зайти внутрь. Многие пользовались этим правом. На даче побывало почти все руководство большевистской фракции. Отсюда потоком шли инструкции, письма, статьи. Ленин писал: "Еще Чернышевский сказал: кто боится испачкать себе руки, пусть не берется за политическую деятельность. Кто участвует в выборах и боится испачкать себе руки, раскапывая грязь буржуазного политиканства, тот пусть уходит прочь. Наивные белоручки только вредят в политике своей боязнью прямо смотреть на суть дела". Эти слова можно с полным на то правом назвать политическим кредо Ильича.

Весной 1907 года в Куоккала появился Лев Троцкий, бежавший из сибирской ссылки. А в июне сюда привезли большую сумму денег. Они были получены в результате дерзкой экспроприации в Тифлисе, организованной местными большевиками под руководством Тер-Петросяна и Сталина. Правда, значительная часть суммы была в крупных купюрах, сбыть которые было попросту нереально, и их пришлось сжигать.

С растущим разочарованием Ленин наблюдал за угасанием русской революции. Шанс, которого так долго ждали, не был использован. Естественно, Ильич обвинял в этом своих политических противников. Отношения с меньшевиками вновь начали обостряться, тем более что особой нужды поддерживать единство уже не было. "Революция закончилась. Нового подъема революционной волны можно ожидать не раньше чем через десять лет", – сказал по этому поводу Ленин.

В мае 1907 года в Лондоне состоялся Пятый съезд РСДРП. На нем присутствовало более 300 делегатов, многие из которых представляли еврейских, польских и латышских социал-демократов. Силы большевиков и меньшевиков были примерно равными. Борьба между ними развернулась по всем вопросам, начиная с повестки дня. Ленин обвинил меньшевиков в извращении принципов марксизма. Те не остались в долгу, заклеймив его за беспринципность и "грязные" методы финансирования партии (имелись в виду те самые экспроприации). На съезде меньшевики одержали победу, но она оказалась пирровой: большевики все увереннее вели дело к отделению, "Большевистский центр" активизировался еще сильнее. К слову, само это название появилось именно после Пятого съезда.

Тем временем над головой Ленина сгущались тучи. В начале 1907 года Яков Житомирский, провокатор в рядах большевиков, сообщил царской "охранке", что Владимир Ульянов скрывается в Куоккала. Через несколько месяцев полиция уже располагала всей информацией относительно точного местонахождения, контактов, корреспонденции Ильича. С арестом медлили только потому, что это неизбежно привело бы к раскрытию ценного агента. К слову, Житомирский был разоблачен только после революции 1917 года.

Однако большевики тоже были настороже. Активность полиции в окрестностях Куоккала не прошла незамеченной. Ленин в срочном порядке уехал в ноябре в Гельсингфорс (Хельсинки), а Крупская вместе с супругами Богдановыми сожгла компрометирующие документы. Становилось ясно, что избежать очередного отъезда в эмиграцию не получится.

Пути супругов разделились: Крупская отправилась в Петербург, чтобы встретиться с остававшимися в столице соратниками, а также навестить больную мать. Ленин же продолжил путь в Або (Турку). Он чувствовал за собой слежку, нервничал и старался соблюдать все возможные меры конспирации. Так, по пути в Або он сошел с поезда раньше времени и проделал последние несколько километров пешком. Отсюда он рассчитывал отправиться в Швецию.

На протяжении всего пути Ленину по мере сил помогали финские социал-демократы. Если бы не их помощь, он вряд ли смог бы успешно уйти от полицейских агентов. Последние дежурили повсюду, в том числе и в гавани Або, отлавливая пытавшихся уплыть в Швецию представителей революционных партий.

После короткого совещания с финнами было решено добраться до островов в Ботническом заливе, а там уже сесть на идущий в Стокгольм паром. В начале декабря залив уже покрылся льдом, который, правда, местами был еще весьма непрочным. В качестве провожатых Ленин взял двух местных жителей, которые перед путешествием изрядно выпили. Это чуть не погубило вождя большевиков: лед под их ногами стал трескаться, и они чуть не ушли под воду, лишь чудом сумев добраться до безопасного участка. Как вспоминал Ленин впоследствии, в этот момент он ощущал в первую очередь сожаление – слишком глупо приходится погибать.

12 декабря Ленин сел на паром до Стокгольма. Начался очередной, наиболее продолжительный, период его эмиграции.

В шведской столице к мужу присоединилась и Надежда Константиновна. Через Берлин они вместе добрались до Женевы. Здесь их скосил тяжелый грипп. Волнения и тревоги, напряжение проведенных в России лет, как это часто бывает, подорвали их здоровье. К этому добавлялось осознание поражения. "Чувствую, вернусь сюда и лягу здесь в могилу", – говорил Ленин о Швейцарии. Впрочем, приступы его пессимизма никогда не бывали продолжительными.

Чтобы поправить свое здоровье, Ленин в апреле 1908 года вместе с Богдановым отправился в гости к писателю Максиму Горькому на маленький итальянский остров Капри. Благоприятный средиземноморский климат должен был помочь ему восстановиться. В отличие от многих других революционеров, считавших отдых непозволительной роскошью, Ленин полагал иначе. Он знал всю справедливость пословицы "Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает". Даже оказываясь в сложной материальной ситуации, Ленин и Крупская никогда не экономили на отдыхе и на здоровье. Каждое лето они хотя бы на короткое время уезжали на отдых – к морю, в горы или просто в сельскую местность.

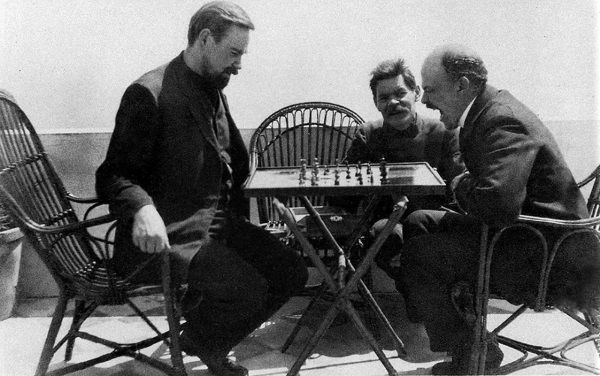

На Капри Ленин, Богданов и Горький много беседовали, часто играли в шахматы. Богданов оказался более сильным игроком, и, как вспоминал Горький, Ленин, "проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски". О политике говорили немного – в конечном счете Ленин приехал сюда отдыхать. Он с удовольствием общался с местными рыбаками, и даже незнание итальянского языка ему не мешало. "Кози: дринь-дринь. Капиш?" – говорили местные рыбаки, показывая Ленину, как надо ловить рыбу без удочки, наматывая леску на палец. "Ага! Дринь-дринь!" – воскликнул Ленин, когда рыба наконец клюнула. Рыбаки так и прозвали его – "синьор Дринь-Дринь". Политический эмигрант из России пришелся им по душе, и уже после отъезда Ленина они не раз спрашивали Горького: "Как там синьор Дринь-Дринь? Царь не схватит его?"

Ленин играет в шахматы в гостях у Горького на Капри.

Ничто человеческое ему не чуждо

Отношения Горького и Ленина были сложными. Впоследствии, после смерти Ильича, "великий пролетарский писатель" напишет о нем большой и хвалебный роман. Но в те годы позиция Горького была не столь однозначна. Он симпатизировал большевикам, но в их лидере ему многое не нравилось. Горький за глаза обвинял Ленина в тщеславии, в стремлении оказаться лучшим марксистом, чем сам Маркс. Ему не нравилась жесткая манера, в которой Ильич обычно вел полемику со своими противниками. Тем не менее отношения с Лениным он не разрывал, и в 1910 году Ильич снова отдыхал у него на Капри.

После отдыха на Капри Ленин поехал в Лондон. Здесь он много работал в библиотеке Британского музея, знакомясь с трудами современных философов. Потом вернулся в Швейцарию. Постепенно жизнь в Женеве входила в привычную колею. Ленин много общался со своей сестрой Марией, которая также являлась активной участницей большевистской деятельности. По выходным они часто выезжали на велосипедные прогулки.

Как всегда, в этот период своей жизни Ленин много читал. У него были достаточно обширные литературные пристрастия. Крупская вспоминала: "Ни в какой мере нельзя по цитатам и частоте их употребления определять, какие произведения и какие писатели были любимыми писателями Ильича. Характер цитат определяется характером его статей – боевые, публицистические. По натуре, несмотря на величайшую трезвость мысли, Ильич был очень большой лирик, очень любил стихи пафосные, лирические, только об этом он не писал, конечно". Ленин очень любил русскую классическую литературу. К числу его любимых авторов относились Пушкин, Крылов, Салтыков-Щедрин. Читал он и немецких, и французских писателей. Великолепно знал Гете, Гюго, Мольера и часто использовал созданные ими литературные образы в своих статьях на злобу дня. Один из его соратников вспоминал: "Никто, между прочим, не представлял себе Ильича как большого любителя поэзии, и именно поэзии классической, немножко отдающей стариной. Он всегда был не прочь в очень редкие минуты своего отдыха заглянуть в какой-нибудь томик Шекспира, Шиллера, Байрона, Пушкина и даже таких менее крупных поэтов, как Баратынский или Тютчев. Даже, если не ошибаюсь, Тютчев пользовался его преимущественным расположением".

В декабре 1908 года руководство Большевистского центра приняло решение перенести свою деятельность из Женевы в Париж. Ленин выступал против, но, как это часто бывало, подчинился общему решению. Французская столица ему никогда не нравилась; "скверная дыра" – так характеризовал он город, считавшийся одним из красивейших в Европе.

В Париж прибыли вчетвером – Ленин, Крупская, мать Надежды и сестра Владимира Мария. Спустя некоторое время наняли домработницу. Елизавета Васильевна по состоянию здоровья уже не могла полноценно работать по хозяйству, а из Надежды Константиновны домохозяйка была откровенно плохая. Она не любила и не умела готовить.