* * *

Виталий Шульгин (1822–1878) родился в Калуге, детство провел в Нежине, в юности переехал в Киев, закончив там Первую киевскую гимназию, где вместе с одноклассниками делал рукописный историко-литературный журнал. В Киевском университете, в который прадед поступил шестнадцати лет, он слыл "студентом-отшельником" и закончил историко-филологический факультет, получив золотую медаль за кандидатское сочинение "О рыцарстве". Его отец, Яков Игнатьевич, был чиновником, дослужившимся до чина статского советника, тогда дававшего потомственное дворянство. По семейному преданию, в детстве прадеда уронила няня; испугавшись, она ничего не сказала его родителям, у него искривился позвоночник, и он потом всю жизнь мучился мигренями. Мама любила говорить, что институтки обожали его, хотя он был горбатым и некрасивым – называли "Солнцем" и дарили рукодельные подарки. Одной из этих институток и была моя прабабушка, дочь К. Г. Попова, который заведовал канализацией города. В. В. Шульгин отзывался о нем весьма отрицательно: тот "был безобразен" (В. В. вспоминает "хохлушек, обозвавших его обезьяной").

Старший брат прадеда, Николай, служил в канцелярии киевского генерал-губернатора Бибикова; он рано умер от туберкулеза, а после смерти его жены, Марты Евстафьевны (от той же болезни), прадед воспитывал их детей. Видимо, Виталий Яковлевич был неравнодушен к своей невестке Марье Евстафьевне. Профессор А. И. Линиченко писал в некрологе о Шульгине:

В. Я. стал истинным мучеником, мучившийся сам, но мучивший невольно и своих близких, а в особенности ту, из-за которой мучился. Он не щадил собственных средств на поездки в сосновые леса, на дачи, за границу – все в надежде спасти страдалицу. Он измучил ее ежеминутным охранением от сквозного ветра, по тысяче раз в день ощупывая ее пульс, прикладывая руку к вискам <и т. п.>. Соорудив памятник на ее могиле, он приказал сделать с него модель, поставил ее в своем кабинете и то и дело смотрел на нее и заливался слезами.

Недаром в университете Шульгин занимался западноевропейским рыцарством, идеализировавшим женщину.

Дочь брата, Вера, вышла замуж за умеренного украинофила, преподавателя В. П. Науменко, а сын Яков стал народником и украинским националистом, из-за чего разошелся, чтобы не сказать рассорился, со своим дядей. Впрочем, прадед был "малороссийским" патриотом – занимался восстановлением древностей и этнографией Юго-Западного края, ради этого участвовал в создании местного Географического общества и был членом Киевского славянского благотворительного общества. Изначально Шульгин сочувствовал старшему поколению украинофилов (Владимиру Антоновичу, Михайло Драгоманову и М. А. Максимовичу) и слыл либералом. После 2-го Польского восстания (1863), однако, он кардинально поменял идеологические установки и занял антипольскую позицию; "Киевлянин", основанный им в 1864 году, был создан в том числе для борьбы с "ополячиванием" края.

* * *

Магистерская диссертация Виталия Яковлевича называлась "О состоянии женщин в России до Петра Великого" (1850); защитив ее, он был назначен профессором (адъюнктом) по кафедре всеобщей истории в Университете св. Владимира и выбран секретарем историко-филологического факультета. К тому времени он уже славился своими лекциями: слушать его приходили не только студенты, но и "простые" киевляне. В своих воспоминаниях С. Ю. Витте пишет, что В. Я. "был одним из очень талантливых лекторов. Лекции его (он читал всеобщую историю) были превосходны, как в университете, так и в других учебных заведениях. Он издал учебник по всеобщей истории, по этому учебнику учился и я, да вообще в конце 60–70-х годов по этому учебнику Шульгина все кончали курс в гимназиях, а также державшие в то время экзамены в русских гимназиях готовились по этому же учебнику, который был очень интересно составлен".

Его учебник всеобщей истории (Древнего мира, Средних веков и новой истории Западной Европы) в трех томах (1858) действительно имел большой успех; к 1881 году учебник переиздавался не менее восьми раз. Новшеством было то, что он содержал библиографию по различным темам. "Как можно менее голых чисел и безличных имен и как можно более живых людей", – пишет Шульгин в предисловии. Он также написал первую историю Киевского университета (1860).

Много лет тому назад я нашла в Ленинке его опубликованную диссертацию под названием "О состоянии женщин в России до Петра Великого" (1850), тогда же сделала копию (заинтриговало чуть ли не феминистское название), но целиком прочла, только когда собралась писать о прадеде. Продолжая женскую тему, которая наверняка занимала немало места и в его "рыцарском" сочинении, В. Я. начинает с того, как менялось положение женщины в западной и восточной культурах, а потом переходит к России. (Правда, название Россия обрело официальный статус только при Иване Грозном.) Он пишет: "…чем развитее общество, тем более уравновешено в нем значение обоих полов. Унижая женщину, мужчина этим только показывал свое собственное унижение. ‹…› Восток унизил женщину до вещи, служащей к удовлетворению чувственности мужчины". Изменение отношения к женщине в христианском мире он отчасти относит на счет института рыцарства и говорит о Деве Марии, "освободившей женщину из-под деспотизма мужа". Далее он утверждает, что в эпоху Возрождения образованные женщины участвовали в ученых диспутах, даже становились богословами и т. д. Теперь эти факты хорошо известны, но в 1850 году в России они наверняка казались новыми. На Руси, пишет В. Я., женщина играла в "родовых отношениях" главную роль, но скудность источников усложняет более основательное изучение.

Его работа, кажется, была первым профессиональным исследованием этой темы. Московский историк К. Д. Кавелин, видный западник, написал на нее большую рецензию, в которой говорится, что Шульгин "умел выбрать тему и сумел развить ее с редким историческим талантом, приготовленный к труду большой начитанностью и основательным изучением предмета по историческим памятникам всех славянских племен", а саму тему назвал "одним из самых чувствительных пробелов в русской истории". Кавелин, однако, не соглашался с некоторыми выводами Шульгина, например с тем, что принятие христианства отчасти привело к исключению женщины из мужского общества, конечным результатом которого было женское затворничество, напоминавшее монашеский быт.

В начале 1860-х годов ученый совет предложил В. Я. место ординарного профессора, хотя у него не было докторской степени. Дома говорили, что он получил один отрицательный голос (черный шар) на голосовании и в обиде ушел из университета; по официальной версии против него выступили коллеги по кафедре, то есть его "ушли". В. Я. дважды приглашали в Московский университет на место историка П. Н. Кудрявцева (друга и преемника Т. Н. Грановского), но он не хотел уезжать из Киева.

* * *

Первый номер "Киевлянина" (1864) открывался словами "Этот край русский, русский, русский", отражавшими русофильскую установку газеты, поначалу занимавшей умеренно либеральную позицию (известно, например, что Шульгин был убежденным сторонником реформ Александра II) – консервативно-монархическую уже после его смерти. Первые годы она отчасти существовала на государственную субсидию (6000 рублей в год), от которой В. Я. Шульгин отказался, когда газета встала на ноги. Причиной было желание полной независимости от какого-либо внешнего давления. "Киевлянин", имевший репутацию профессиональной профессорской газеты, со временем стал самой читаемой газетой на юго-западе. Сначала газета активно выступала против влияния польской шляхты и, соответственно, католичества. Свои передовицы тех лет Шульгин нередко посвящал этой теме, продвигая среди прочего "просвещенческий" учебный проект – создание новых народных школ с преподаванием на русском языке (а не на польском или местном наречии); этот выбор объяснялся "прогрессом" и выгодой для учащихся (предполагалось, что в дальнейшем он поможет им в продвижении по службе), за которыми, однако, стояла идея единой и неделимой России. Вот что писал в "Киевлянине" бывший попечитель Киевского учебного округа М. В. Юзефович: "Портить народные школы введением в них преподавания на местных наречиях дозволить нельзя. А писать и издавать на них книги [можно] сколько угодно. Всякая же книга с хорошим содержанием, на каком бы языке и наречии ни была она написана, может быть только полезной". Об украинофильстве: "Украинофильская идея вовсе не есть идея малорусская: она чисто польского происхождения [и] ратуют за нее те, кто против нашего народного единства".

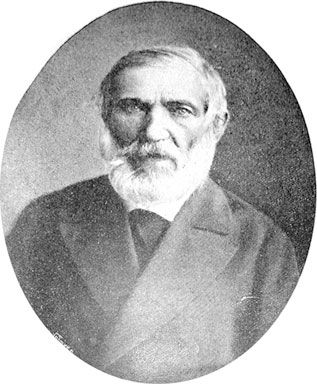

Виталий Яковлевич. Гравюра (середина XIX в.)

Получается, что главный враг – поляки, а не малороссы. Таких взглядов придерживался и Шульгин, который, однако, не меньше критиковал местные административные практики, в особенности те, что имели отношение к промышленности и земледелию, защищая принципы либеральной экономики и интересы крестьян и рабочих.

В 2011 году я поехала в Киев, чтобы поработать в семейных архивах, и просмотрела все выпуски "Киевлянина" за 1866 год (и – выборочно – за другие). В первые годы газета не отличалась антисемитизмом: он стал характеризовать ее в конце XIX и начале ХХ века, уже после смерти Виталия Яковлевича. Немногочисленные статьи о евреях на юго-западе в основном выдержаны в нейтральном тоне и напоминают антропологические зарисовки. В одной из них автор защищает еврейского депутата в Бердичеве от необоснованных претензий горожан, в другой – автор выступает за интеграцию евреев в русское общество, которой, по его мнению, лучше всех институтов может способствовать синагога. В третьей статье, написанной с христианской позиции, обсуждается отказ местечковых евреев от секуляризации. Единственная отрицательная оценка в 1866 году дается любавичскому хасидизму. Только однажды евреи обвиняются в "спаивании" местного населения. Иными словами, в первые годы своего существования "Киевлянин" не отличался антисемитизмом; он возникнет значительно позже, а именно на почве участия евреев в революционной деятельности, как ее понимали Пихно и В. В. Шульгин.

В газете давались сводки отечественных и зарубежных новостей, в том числе американских – о тамошних рабочих, о политике президента Эндрю Джонсона в отношении Севера и Юга США сразу после Гражданской войны; печатались интересные статьи на самые разные темы – например, о скопчестве, идеях Сведенборга и романах Гюго.

В 1870-е годы "Киевлянин" стал семейным делом, в котором участвовали все Шульгины и их родственники, особенно в начале ХХ века.

* * *

Виталий Шульгин построил одноэтажный особняк на углу Шулявской (Караваевской) улицы и Кузнечного бульвара, в котором не только жила его семья, но и располагалась редакция газеты. Во флигелях жили родители: в одном Шульгины, в другом Поповы. У В. Я. было две дочери – старшая Лина (Павлина, Павла), младшая – Алла (моя бабушка). Хотя Виталий Яковлевич и усыновил Василия, тот все же был сыном Пихно, с чего и начались сложные семейные переплетения. Впрочем, Виталий Яковлевич сделал первые шаги в "инцестуальном" направлении – влюбленность в жену брата, но в рыцарском духе.

Если читатель находит, что я порочу свою семью, описывая интимные детали, то он будет по-своему прав, если бы не давность этих историй. Мне кажется, что правдивое описание личной жизни моих родственников не может их опорочить, да и пишу я о прадеде с большим уважением. Прадед явно был незаурядной личностью, а это для меня главное.

Дмитрий Иванович Пихно: зачинщик сложных семейных переплетений

Моя мать любила повторять, что дед Дмитрий Иванович (1853–1913) был сыном деревенского мельника и неграмотной крестьянки, дослужившимся до тайного советника. "Вертикальная мобильность" Пихно действительно была незаурядной – это был третий ранг в Табели о рангах. Последние пять-шесть лет жизни он был членом Государственного совета, в который был назначен, скорее всего, при содействии Столыпина, а до этого совмещал редакторство "Киевлянина" с университетским преподаванием и научной деятельностью: в двадцать четыре года он сделался доцентом Киевского университета.

Говоря, что Дмитрий Иванович был самым мудрым членом семьи, мать воспроизводила мнение старших – он умер, когда ей было всего шесть лет, но она его хорошо помнила, например похороны: пышная похоронная процессия проделала путь от дома, сначала в университет, оттуда в собор Св. Владимира, где его отпевали, затем на железнодорожную станцию – там ждал специально приготовленный вагон, чтобы отвезти прах в сопровождении семьи и других на место захоронения в Волынской губернии.

Отец Д. И. Пихно. "Киевлянин" (№ 215, 06.08.1913)

Мать Д. И. Пихно. "Киевлянин" (№ 215, 06.08-1913)