Бетховен приобретает все большее признание в светском обществе, но все более презрительно и нетерпимо относится к своим знатным слушателям. Однажды, играя в салоне графа Фриса свой марш (опус 45) в четыре руки с Рисом, композитор заметил, что некий молодой граф беседует с красивой дамой. Взбешенный музыкант немедленно прекратил игру и воскликнул: "Для таких свиней я не желаю играть!" Усиленные просьбы и извинения не помогли: Бетховен не только отказался сам, но запретил играть и Рису.

Слава Бетховена в высшем обществе была столь велика, что достаточно было одного его имени, чтобы создать успех музыкальному произведению. Однажды Рис был на курорте Бадене, близ Вены, куда часто наведывался и Бетховен. Во время отсутствия учителя Рис в каком-то светском салоне импровизировал марш и выдал его за бетховенский. Поднялась буря восторгов.

Приехавший композитор поддержал шутку, а потом сказал Рису: "Видите, милый Рис, каковы эти большие знатоки, которые претендуют на правильные суждения о всякой музыке. Дай им только имя их любимца, и больше им ничего не нужно".

Однако пристрастные и злобные выпады прессы были все же нередки. В письме к Брейткопфу и Гертелю Бетховен писал: "Что касается лейпцигских олухов [то есть критиков "Всеобщей музыкальной газеты"], то пускай болтают; их болтовня не сделает никого бессмертным, точно так же, как не отнимет бессмертия у того, кому оно предназначено Аполлоном". Однажды он просит "передать г-ну редактору музыкальной газеты почтительную благодарность за его любезность": быть может, то, что с ним "обращаются столь клеветнически… свидетельствует о беспристрастности". "Я не возражаю, если это составит счастье газеты", заверяет Бетховен.

Но иногда композитор раздражается. "Мне жалко потратить хотя бы слово на несчастных рецензентов. Что можно сказать о них, если они поднимают самых жалких пачкунов на небывалую высоту и вообще грубейшим образом судят о художественных произведениях и не могут судить иначе вследствие своей неповоротливости, мешающей им сразу подыскать привычную мерку, подобно тому, как это делает сапожник со своей колодкой. Рецензируйте, сколько хотите, желаю вам получить много удовольствия. Когда кого-нибудь слегка укусит мошка, то боль сейчас же проходит, и уже нет укуса", пишет он в октябре 1811 года.

Бетховен имел достаточно оснований жаловаться на критику. Но при этом он с глубоким уважением относился к науке о музыке. Когда Рохлиц поместил в своей газете несправедливый отзыв о "Героической симфонии", Бетховен в письме к Брейткопфу и Гертелю (5 июля 1806 г.) просит передать привет Рохлину: "…Я надеюсь, что его злоба против меня несколько уляжется, если вы ему скажете, что я не так невежествен… чтобы не знать, что г-ном Рохлицем написаны очень хорошие работы, и если бы я приехал еще раз в Лейпциг, то несомненно мы сделались бы добрыми друзьями, несмотря на его критику…"

Хотя наука о музыке во времена Бетховена еще не стояла на большой высоте, великий композитор отлично понимал, что только объективно-научное исследование музыки может окончательно победить невежественную, чисто субъективную критику, приносящую столько зла искусству и его деятелям.

Глава четырнадцатая

"Героическая симфония"

Произведения, законченные Бетховеном в течение 1803–1805 годов, как величественная горная цепь, высоко вздымаются над всем, что было создано композитором в предыдущий период. Вершины этой цепи - "Крейцерова соната" (1803 г.) для скрипки и фортепиано, "Героическая симфония" (1804 г.), фортепианные сонаты "Аврора" и "Аппассионата" (1804 г.), опера "Фиделио" (1805 г.) - сохраняют все свое значение до наших дней. Ими открывается великолепная панорама музыкального искусства XIX века.

Овладение этими вершинами не легко досталось Бетховену. Первые десять лет жизни в Вене он отдал подготовке своих великих реформаторских творений. Как бы зрелы, прекрасны и совершенны ни были "Лунная соната", Вторая симфония, первые квартеты, историку они представляются предгорьями, служащими для достижения еще больших высот…

Если попытаться проследить цепь художественных исканий Бетховена в течение 1795–1802 годов, то на первый план выступит борьба со всеми формами и видами утонченного, "галантного" искусства того времени. Величайшие предшественники Бетховена, Моцарт и Гайдн, обогатившие искусство новой, свежей народной струей, не избежали привычных для музыки XVIII века искусственных, условных "формул вежливости" в виде украшений, сентиментальных "вздохов" и т. п. Отдал дань этим изящным, неглубоким приемам развлекательного искусства и Бетховен. Таковы многочисленные ансамбли и некоторые песни, созданные композитором в молодые годы. Но бессодержательное изящество довольно быстро было изжито Бетховеном; взамен бессвязных старинных развлекательных "дивертисментов" и всевозможных сюит, состоящих из ряда танцев, композитор развивает драматические стороны музыкального творчества. Контрасты, борьба противоположных чувств, упорные поиски внутреннего единства занимают все большее место в сочинениях Бетховена; соответственно с этим изменяются и масштабы его произведений. Знаменитый в свое время, а ныне почти забытый септет, написанный в 1800 году, был последним по времени написания "развлекательным" произведением. В нем цельность и единство все еще приносились в жертву разнообразию и непрерывной смене разнохарактерных, частью танцевальных, эпизодов. Но уже и тут ясно проступают народные напевы, глубокая лирика и гармоническое богатство. Впоследствии Бетховена как бы оскорбляла популярность этого произведения, в то время как его новый, более своеобразный язык оставлял ту же публику равнодушной. "В септете есть непосредственное чувство, но нет искусства", говорил он.

Существенно иными предстают пред нами шесть смычковых квартетов для двух скрипок, альта и виолончели (опус 18), несмотря на то, что они закончены через несколько месяцев после септета. В наше время они представляются идеалом благозвучия и принадлежат к наиболее популярным сочинениям композитора. А после, их появления лейпцигская "Всеобщая музыкальная газета" писала: "Квартеты дают полноценное доказательство искусства; их надо лишь чисто и притом очень хорошо исполнять, так как они трудны для игры и ни в какой мере не популярны". И действительно, несмотря на внешнюю близость опуса 18 к классическому жанру моцартовских и гайдновских квартетов, новые индивидуальные черты отличают язык этих произведений от языка их великих предшественников. Эти черты - выразительность медленных частей, энергия и более широкое развитие первых частей, новый, расширенный тип финала, наконец, глубокая серьезность замысла и стремление к единству всех четырех частей.

Следует отметить, что здесь Бетховен пошел по пути одного из своих учителей, выдающегося композитора квартетов Ферстера.

О том, каков был этот путь, мы узнаем из отзыва "Всеобщей музыкальной газеты" на квартеты Ферстера, появившиеся в те же годы: "Воплощение основной мысли, сильные, смелые модуляции и единство целого - таковы качества этих трех квартетов… Несомненно, композитор даст в этом роде музыки не только много хорошего, но даже и превосходного, при условии, что он подчинит свои работы самокритике и будет остерегаться того, чтобы пламенность влекла его к модуляциям, которые делают произведения непонятными, странными и мрачными".

Отзыв кажется написанным о Бетховене! Оба композитора стремились к одному и тому же: выразить средствами квартетной музыки глубочайшие явления душевной жизни, освободив квартетную музыку от развлекательных функций. Квартеты Ферстера забыты, но квартеты Бетховена живут и поныне. По богатству тем, разнообразию содержания и цельности строения они превосходят все, что было создано в этом жанре его предшественниками.

Квартеты для смычковых инструментов утвердились как самостоятельный камерный жанр лишь во второй половине XVIII века. Особенность этого жанра в том, что звучность всех четырех инструментов более или менее однородна и подчас слитна. Смычковый квартет представляет собою как бы один инструмент, гибкий, способный на разнообразнейшие степени силы звука. Но при всем богатстве содержания квартетная музыка всегда сохраняет более или менее интимный характер. Бетховен придал жанру квартета небывалую сложность, разнообразие и повысил требования к технике исполнителей. Над квартетами опус 18 композитор работал долго и с любовью.

Но квартеты его не сразу получили широкое распространение, хотя их достоинства не прошли незамеченными. Гениальное ададжо первого квартета принадлежит к программной музыке. По определению композитора, оно передает сцену в гробнице из трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Не менее значительно ададжо из квартета № 6, названное "Меланхолией".

Удивление перед мощью, волей к единству, связывающему отдельные части произведения, и новизной идей молодого Бетховена возрастает при знакомстве с наиболее разнообразным видом бетховенских произведений - с его ранними фортепианными сонатами. Быть может, нигде стремление к единству внутри каждой части, к расширению формы и к драматизму содержания не обнаружены так ярко и многосторонне, как именно в первых двадцати сонатах для фортепиано, созданных в Вене между 1795 и 1802 годами. Уже в первой сонате появляется беспримерный по страстности и порывистости финал. Первые части сонат приобретают все больший драматизм. Контрастность, смена резко очерченных душевных состояний достигает огромной впечатляющей силы в первой части 17-й сонаты (так называемой "Сонаты с речитативом").

Соответственно с напряженными поисками нового, расширенного типа крайних частей сонаты идет упорная работа над созиданием и развитием средних частей.

Композитор сравнительно скоро выработал новые для того времени, расширенные по масштабу, отличающиеся небывалым внутренним единством и редкой концентрацией типы каждой из частей сонат.

Ни у кого из предшественников Бетховена мы не встречаем столь развернутых и широких отдельных частей сонаты или симфонии, никто не наделил их таким богатым содержанием. Примером может служить знаменитый траурный марш из 12-й сонаты (опус 26), названный "Траурным маршем на смерть героя". В нем Бетховен достигает выражения титанической скорби. Но, кроме моментов личного настроения, в нем отражена и современная композитору военно-революционная эпоха: похороны, нарастающий барабанный бой, шум многотысячной толпы. Скорбь не носит узко личного характера, - это скорее картина гибели героя, зовущая к прямому революционному действию.

Этот марш, конечно, выходит за пределы типичной медленной части сонат. Здесь гений Бетховена дерзко и решительно ломает традиционную схему классической сонатной формы, жертвуя ею для раскрытия нового, революционного замысла.

Перед Бетховеном встала важнейшая и труднейшая задача полного объединения отдельных частей сонаты. Он не довольствуется, подобно своим предшественникам, характерностью отдельных частей, а ищет высшего принципа - музыкального единства всей сонаты в целом.

Впервые он достигает такого единства в гениальной "Лунной сонате" № 14.

Эта соната, названная автором "Сонатой-фантазией", получила широчайшую известность под именем "Лунной сонаты", данным ей берлинским поэтом Рельштабом, современником и страстным поклонником композитора.

"Лунная соната" принадлежат к числу наиболее популярных произведений великого композитора и является одним из знаменитейших произведений мировой фортепианной музыки. Этой вполне заслуженной славой "Лунная" обязана не только глубине выраженных чувств и замечательной, редкой красоте музыки, то мечтательно-спокойной, то стихийно-бурной, но и ее поразительной цельности, благодаря чему все три составляющие ее части воспринимаются, как нечто единое, неразрывное. Вся соната - это нарастание страстного чувства, доходящего до настоящей душевной бури.

Первая часть "Лунной сонаты" резко отличается от первых частей других сонат. В ней нет контрастов, характерных для других сонат Бетховена, резких переходов или неожиданностей. Неторопливое и спокойное течение музыки говорит о чистом лирическом чувстве. (Композитор отметил, что эта часть требует "деликатнейшего" исполнения.) Слушатель точно вступает в зачарованный мир мечты и воспоминаний одинокого человека. На медлительном волнообразном сопровождении возникает полное глубокой выразительности пение. Чувство, вначале спокойное, разрастается до страстного призыва. Постепенно наступает успокоение, все входит в свое обычное русло, и вновь раздается грустная, полная тоски мелодия, замирающая затем в глубоких басах на фоне беспрерывно звучащих волн аккомпанемента.

Вторая, очень небольшая, часть "Лунной сонаты" полна мягких контрастов, легких интонаций, ночной игры света и тени. Эту музыку сравнивают с танцами эльфов из "Сна в летнюю ночь" Шекспира. Вторая часть служит чудесным переходом от мечтательности первой части к могучему, гордому финалу.

Финал "Лунной сонаты", написанный в полнокровной, богатой сонатной форме, составляет центр тяжести всего произведения. В стремительном вихре страстных переживаний проносятся темы - грозные, жалобные и печальные - целый мир взволнованной и потрясенной человеческой души. Разыгрывается подлинная драма - столкновение душевных сил, страстное отчаяние. "Лунная соната", впервые в мировой истории музыки, дает редкий по цельности образ душевных состояний, личного мира художника, страдающего от одиночества и неудовлетворенности.

Существует много попыток сюжетного истолкования "Лунной сонаты"; из всех этих попыток образ Рельштаба оказался самым устойчивым. При звуках "Лунной сонаты" поэт представлял себе прекрасную лунную ночь на Фирвальдштетском озере в Швейцарии. В отдельных частях сонаты обрисованы разные состояния природы. Но Рельштаб уловил лишь внешнюю сторону этого гениального творения Бетховена. На самом деле за картинами природы раскрывается личный мир человека - от сосредоточенного, спокойного созерцания до крайнего отчаяния. Биографы связывают содержание "Лунной сонаты" с неудачной любовью композитора к Джульетте Гвиччарди, которой посвящено это произведение. Однако содержание "Лунной" настолько выходит за пределы узко личного переживания, что любовное чувство могло быть лишь поводом к написанию этого произведения, предвосхищающего позднейшее творчество лучших композиторов-романтиков.

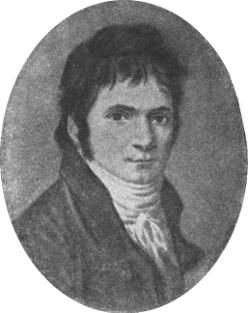

Бетховен. (Миниатюра Горнемана, 1803 г.)

"Лунная соната", отражающая с небывалой силой внутренний мир, была неизбежным и необходимым этапом на пути к созданию произведений с более широким идейным содержанием. Нет сомнения в том, что творческий импульс Бетховену нередко давали революционные идеи. Уже упомянутая 17-я соната, которую (как и "Аппассионату") Бетховен считал музыкальным воплощением "Бури" Шекспира, была вызвана к жизни революционным сюжетом. Эта соната написана по "плану", предложенному одной дамой через посредство издателя Гофмейстера. План этот можно легко представить на основании ответа композитора Гофмейстеру от 8 апреля 1802 года.

"Чорт возьми, господа, - мне предлагают написать такую сонату?

Во время революционной лихорадки - вот когда это было возможно. Но теперь, когда все стремится войти опять в старую колею и Бонапарт заключил с папой конкордат, - теперь такая соната?

Если бы это была "месса в честь св. Марии в 3 голоса", либо "вечерня" и т. п. - тогда бы я сейчас же взял кисть в руки и написал бы большими фунтовыми нотами "верую во единого". Но, боже мой, такую сонату - в эти возвращающиеся христианские времена - ого! - Это вы оставьте, из этого ничего не выйдет.

Вот в быстрейшем темпе мой ответ - дама может получить от меня сонату, в эстетическом отношении я готов в общем следовать ее плану…" (далее следуют условия).

Бетховен язвительно издевается над "наступившими христианскими временами": уже в то время он зорко разглядел в Наполеоне предателя интересов революции.

Мы не останавливаемся ни на этой, ни на других сонатах, подготовляющих путь к "Аппассионате". Укажем лишь, что во многих сонатах - и скрипичных в том числе - уже создавались предпосылки к "Героической симфонии", чувствовалось, что содержание их шире, чем было принято в ту эпоху. Эти произведения создавались в один период со Второй симфонией.

Обе первые симфонии - первая из них написана в 1800-м, а вторая в 1802 году - заключают в себе много замечательного для анализа творческого пути Бетховена. Первая, с ее доступной, легко усваиваемой музыкой, с шутливым финалом, с пронизывающей ее беззаботностью, еще принадлежит к типичным произведениям XVIII века. Напротив, Вторая симфония заключает в себе уже много нового. Стихийная мощь слышится в темах первой части, в скерцо и финале. Вся симфония звучит победоносно, дышит жизнеутверждением и отражает военно-революционную эпоху. Интересен отзыв Рохлица, напечатанный в лейпцигской "Всеобщей музыкальной газете":

"Мы также находим, подобно слушателям Вены и Берлина, что все вместе взятое в этой симфонии слишком длинно, а кое-что чересчур учено, и прибавляем: слишком частое употребление всех духовых инструментов ослабляет действие многих прекрасных эпизодов; финал мы считаем… слишком странным, диким… Но все же эти недостатки настолько стушевываются благодаря могучему пламенному духу, которым дышит это колоссальное произведение, благодаря богатству новых идей и почти сплошь оригинальной их обработке, а также глубокой учености, что этой симфонии можно предсказать длительный успех даже тогда, когда прославленные теперь модные произведения будут окончательно погребены".