Даже Плеханов и его талантливые соратники, глубоко усвоив марксистский исторический и экономический материализм, больше рассуждали о будущей "миссии" капитализма в России и отодвигали его эпоху на очень отдаленное и неопределенное будущее. А тут еще спор с народниками и легальными марксистами, который носил не только академический характер, а был спором о целях и методах революционной борьбы. Как говорилось, народники мечтали "проскочить" мимо капитализма прямиком в социализм; легальные марксисты были реформаторами и страшились революционных потрясений. А для радикала-марксиста революционная борьба имела смысл только в том случае, если в общественном строе уже произошли необратимые социальные и экономические изменения. Когда феодальный строй разложился и в обществе стали формироваться два новых передовых, но глубоко враждебных класса: класс буржуазии и класс пролетариев. Только при наличии большого слоя пролетариев имело смысл создавать революционную партию, вести печатную и устную пропаганду, подготавливать пролетариат к борьбе с феодальными и монархическими пережитками. И не наступила ли уже пора готовить народ к будущей социалистической революции? Если – да, наступила, то есть для чего жертвовать своей жизнью. Ленин, как и многие революционеры, действительно "положил свою жизнь на алтарь революции".

Ленин работал над книгой "Развитие капитализма в России" почти три года, примеряя на себя роль экономиста-систематизатора и аналитика, умеющего обращаться как со статистическими справочниками и сборниками материалов, так и с разнообразной экономической и социологической литературой. Он не позволил себе увлечься обширными теоретическими выкладками из политэкономии марксизма; ограничился цитатами из трудов классиков с формулировками понятия: общественно-экономическая формация. В работе рассматривалось два основных вопроса: насколько после отмены крепостной зависимости крестьянская община и составляющий ее основу сельскохозяйственный класс разложились на три основные, по мнению Ленина, экономические группы: богатеев (кулаков), середняков и беднейшее крестьянство (сельский пролетариат)? И – какую степень развития получило крупное промышленное производство, а с ним вырос класс заводчиков-фабрикантов и класс промышленных рабочих?

Исследование с научной точки зрения было сделано очень основательно, хотя и охватывало только центральные промышленные районы страны, в которых проживало главным образом русское население. Говоря кратко, Ленин убеждал своих оппонентов и сторонников в том, что всего за три пореформенных десятилетия в России стремительно разложился феодально-крепостнический строй в деревне. Благодаря капиталистическому разделению труда страна полным ходом вступила на путь капитализма в основных сельскохозяйственных отраслях народного хозяйства. Во второй части работы, анализируя статистические материалы, характеризующие важнейшие отрасли машинной промышленности, Ленин пришел к убеждению, что в России они развиваются неравномерно и гораздо быстрее, чем в ведущих капиталистических государствах. Рабочий же класс, несмотря на свою малочисленность (он по всей России буквально наскреб около 1,5 млн человек при 100-миллионном населении), боевитей, лучше осознает свою историческую миссию и более революционный по сравнению с рабочим классом европейских держав. Так Ленин убедил себя и своих коллег социал-демократов в том, что Россия, несмотря на тяжелейшие феодальные пережитки царизма, недавнее крепостничество, отсутствие политической и духовной свободы, семимильными шагами догоняет передовые капиталистические страны.

И хотя автор так и не смог подвести общий итог своего серьезнейшего труда, я предлагаю рассматривать в качестве него такие строки: "Нам остается еще в заключение подвести итоги по тому вопросу, который получил в литературе название вопроса о "миссии" капитализма, т. е. об его исторической роли в хозяйственном развитии России. Признание прогрессивности этой роли вполне совместимо… с полным признанием отрицательных и мрачных сторон капитализма, с полным признанием неизбежно свойственных капитализму глубоких и всесторонних общественных противоречий, вскрывающих исторически преходящий характер этого экономического режима". Этой работой Ленин обнаружил "развитие капитализма в России" и занял место среди ведущих русских марксистов.

Книга была замечена, и не только в революционных кругах. Либеральная профессура и гуманитарная интеллигенция как будто на нее не отреагировали, но в кругах близких к будущей партии конституционных демократов (либеральной интеллигенции) появились историки, задавшиеся целью "открыть" в недрах средневековой Руси феодальный строй. Молодой и очень талантливый историк-архивист Н. П. Павлов-Селивановский, ученик С. Соловьева, В. Ключевского и С. Платонова, используя метод сравнительно-исторического анализа, "открыл" в 1907–1910 гг. феодализм в Древней Руси, якобы тот же самый, что и феодализм Западной Европы. И хотя между русским и западноевропейским феодализмом была колоссальная разница, а итоги его развития были едва ли не противоположны, дореволюционное научное сообщество сразу же приняло выводы Павлова-Селивановского, тогда как работа Ленина была встречена в научных кругах молча. До ее официальной кодификации в СССР было не так далеко. А в наше время за такую добротную работу могли бы присудить высокую научную степень.

Вспоминая истоки

В 1895 г. Ленин впервые выехал за границу для установления связи с группой Плеханова. Иначе говоря, до 25-летнего возраста он ни разу не был за границей, не видел воочию ни одной передовой буржуазной страны, не наблюдал собственными глазами пороки и "язвы" капитализма. Только по редким марксистским книгам и экономическим исследованиям, по иностранным газетам знал, как живется тамошнему пролетариату и рантье, что собой представляет крупная и мелкая буржуазия, что такое парламентаризм, многопартийность, какую роль играют европейские интеллектуалы в культурной, политической и экономической жизни своих стран. Но, как мы видели, к этим, еще молодым годам, Ульянов уже декларировал ненависть к капиталистическому строю и буржуазии. Откуда эта ненависть? Русская революционная интеллигенция смолоду воспитывалась – кто в семьях, кто прогрессивными преподавателями и учителями, кто в студенческой среде, кто в подполье – в духе любви к народу и в ненависти к тем, кто его угнетал. При этом любовь часто была абстрактна – к народу "вообще", а ненависть же намного конкретней: к чиновнику, жандарму, к солдафону, мироеду, попу-обскуранту, т. е. к любому, кто олицетворял власть. Здесь хочу развеять одно устойчивое недоразумение.

Слово "интеллигент" – чисто русское понятие, его западноевропейский эквивалент – "интеллектуал". Их легко путают не только иностранцы, интересующиеся русской культурой, но и соотечественники. Интеллектуал – это человек, занятый умственной работой, интеллектуальным творчеством. Интеллигентом в России называли не столько человека образованного и умного, сколько человека душевного, отзывчивого, сострадательного. Интеллигентом мог быть человек даже не очень больших знаний или гениальных способностей (например: Платон Каратаев, герой романа Л. Толстого, – подлинный интеллигент, а эгоистичный, умный Каренин – только интеллектуал), но он всегда человек с высокой отзывчивостью на чужое горе и страдание, способный пожертвовать другому многое. В революцию шли, часто воображая себя интеллигентами, жертвующими здоровьем, самой жизнью, ради "счастья народного" вообще. Но эта психологическая установка нередко маскировала и другое, более глубокое и скрытое чувство ресентимента, т. е. чувство жгучей тайной ненависти и зависти к богатым, более успешным и благополучным, к господствующим. Именно они, эти люди ненависти, пополняли ряды радикальных революционеров, организаторов покушений, бомбистов, боевиков, т. е. самых отчаянных нигилистов, неосознанно несущих в себе гены тоталитаризма. Судя по тому, что нам сейчас известно, к этому крылу примыкал и старший брат, Александр Ульянов. Владимир же на первых порах вел и чувствовал себя как истинный, сострадающий народу интеллигент. Он скорее презирал архаичный царский режим и испытывал брезгливое чувство к хищнической буржуазии. Он не призывал на первых порах, подобно народникам, а затем социалистам-революционерам, швырять бомбы в "царских сатрапов". Страх перед той участью, которая постигла брата, Владимир испытывал всю жизнь, но, когда было надо, он умел собрать волю. Тогда же в его душе разгорелось и чувство мести, желание отплатить за его смерть. Но это чувство не следует преувеличивать, оно лишь послужило небольшой добавкой к тому, что он получил через воспитание и из собственных наблюдений "свинцовых мерзостей" русской жизни.

На первых порах Ленин довольствовался выводом, вытекавшим из теоретических положений Маркса, что исторически русский царизм и мировой капитализм обречены, а персональный или индивидуальный террор бесполезен. О том, что эксплуататорские классы должны исчезнуть путем насилия, он хорошо знал из ярких высказываний Маркса и трудов Энгельса на эту тему. Последний даже готовил труд под названием "Теория насилия", но написал только раздел "Роль насилия в истории". Маркс же на все времена выдал крылатую фразу: "Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым". То, что насилие "повивальная бабка истории", знали не только марксисты. Все, кто хоть немного знаком с историей человечества, не поставят эту марксистскую формулу под сомнение. Вопрос только в том, кто выбирается в качестве объекта насилия: человек с какими-то особенностями, специфическая группа людей, конфессия, общественный класс, нация, раса? История человечества знает массу персонажей, которые указывали своим приверженцам на того, кого следовало бы уничтожить ради счастья остальных. Для Ленина, как для социал-демократа и марксиста, это был "класс", пока еще очень отвлеченное, абстрактное понятие: "весь класс эксплуататоров".

Ленин родился в провинции (в Симбирске), в благополучной семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны (урожденной Бланк). Старательный и очень трудолюбивый, Илья Николаевич получил за отличную службу звание потомственного дворянина. Значит, Владимир Ильич родился во дворянстве и носил это звание. История с национальными корнями их сына в советское время обросла слухами, домыслами и сенсациями. Хорошо помню, как в шестидесятых годах прошлого века распространялась молва о внезапно обнаруженных документах, раскрывающих еврейское происхождение матери Ленина. В наше время твердо установлено, что отец Ильи Николаевича был по национальности обрусевший чуваш, по матери, скорее всего, был русским или также чувашем. Мать Ленина по мужской линии была еврейкой, а по женской – шведкой с немецкой примесью. Знал ли Ленин о своих национальных корнях? Не мог не знать, как знали все его родственники, как знала родная сестра Анна Ильинична, от которой и были получены эти сведения, и которые, по велению Сталина, хранились за семью печатями. Важнее понять то, кем Владимир Ильич себя ощущал при таком смешении кровей и культур?

Из всего, что известно о Ленине, уверенно заявляю, что он чувствовал себя русским интернационалистом, т. е. европейцем, отрицавшим кровное родство с буржуазией и эксплуататорами любой национальности. И в этом он был не одинок – такова была общая установка для европейского социал-демократа любого оттенка. Поэтому в каждой европейской стране, включая, конечно, Россию, Ленин чувствовал себя достаточно комфортно. Но, в общем и целом, Ульянов родился и воспитывался в русской православной среде, прекрасно ораторствовал на русском языке (не считая легкой картавости), окончил с золотой медалью гимназию и, как многие провинциальные интеллигенты, запоем читал русскую народническую сострадательную литературу: Герцена, Огарева, Чернышевского, Белинского, Писарева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и др. Эта литература была обличительна в адрес власти и сострадательна по отношению к "униженным и угнетенным". Именно семейная интеллигентская традиция и воспитание на народнической литературе подготовили ту нередкую для истории России ситуацию, когда после смерти отца и казни старшего брата – за попытку покушения на жизнь царя Александра III, – вся семья, включая братьев, сестер и даже мать, в той или иной степени ушли в революцию. Мать, имея родственные связи в высших аристократических сферах, зная, чем занимаются ее дети, до конца жизни хлопотала за них, поддерживала морально и материально.

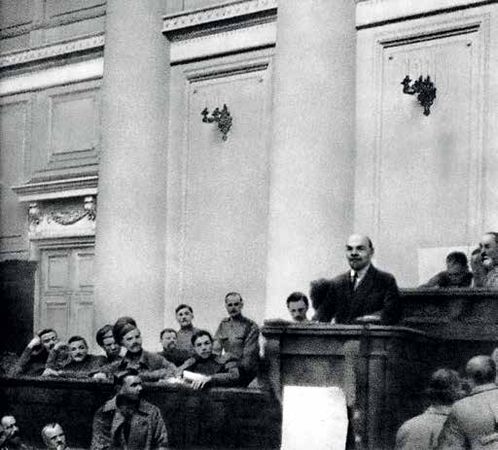

В. И. Ленин выступает в Таврическом дворце с Апрельскими тезисами. Петроград, 4 (17) апреля 1917 г.

Благодаря своему происхождению и воспитанию Ленин с порога отвергал любую форму национализма, хотя в анкетах писал – великоросс. В многонациональной России человек всегда был и будет тем, кем он себя ощущает. В отличие от последних Романовых и Сталина отвергал любую форму национализма – и особенно после того, как захватил власть.

Все те, кто близко знал и помнил Ленина разных лет, в один голос утверждают, что он был необыкновенно честолюбив и с детства стремился к лидерству. Конечно, одни оценивали эти качества как положительные, другие видели в них истоки характера будущего "красного диктатора". Но совершенно ясно одно – оба качества постоянно вызывали напряжение между ним и теми единомышленниками, которые, как и он, претендовали на интеллектуальное и организационное превосходство. В феврале 1897 г. Ленина в очередной раз арестовали и на этот раз выслали на три года в село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии, т. е. в Западную Сибирь. Ленин полностью отбыл срок в довольно комфортных условиях и в отличие от многих коллег не делал даже попыток бежать.

Там же обвенчался с соратницей-революционеркой Надеждой Крупской и летом 1900 г. уехал в первую пятилетнюю эмиграцию в Западную Европу. Примечательный факт – вслед за ним из Шушенского прибыл ящик с библиотекой из 243 книг. Жандармы его описали, и мы теперь знаем, что это были книги в основном по экономике, а остальные по философии, в большинстве своем на языках оригиналов – произведения Спинозы, Бэкона, Канта, Фихте, Гегеля, Плеханова и др. Судя по сноскам и обширным цитатам, которые Ленин делал в своих публикациях, он все эти книги вдумчиво читал и местами переводил. А еще именно в Шушенском близко наблюдал трудовую жизнь русских крестьян и сделал категорический вывод об "идиотизме деревенской жизни".

В 1898 г., во время той же ссылки, а поэтому без него, состоялся первый организационный съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Уже на втором съезде, на котором Ленин присутствовал, по его инициативе партия раскололась на две основные фракции, на так называемых большевиков во главе с Ульяновым-Лениным, и – меньшевиков, возглавлявшихся Юлием Мартовым, недавним другом и соратником. С тех пор и до его смерти ленинская партия всегда имела в своей аббревиатуре букву "(б)" – "большевиков".

РСДРП, состоявшую в основном из многонациональных интеллигентов, интеллектуалов и малограмотных энтузиастов, постоянно раздирала фракционная борьба, главным зачинщиком которой был Владимир Ильич. Он совершенно не терпел соперничества, а потому к началу первой русской революции 1905 года конфликтовал со всеми более или менее яркими теоретиками и публицистами партии: с Плехановым, Аксельродом, Струве, Мартовым, Троцким, Богдановым, Луначарским, Базаровым, Юшкевичем… и даже с Максимом Горьким. Почти все известные зарубежные социалисты ходили у него в идейных врагах. Перечислять имена деятелей помельче нет смысла, но следует отметить, что и соотечественники отвечали ему тем же.

Ленин с годами полемизировал все более злобно, все более нетерпимо и часто оскорбительно. Соперничество за влияние всегда прикрывалось идейными аргументами; главным ленинским мотивом была "борьба за чистоту марксизма". Не будем затруднять читателя подробностями внутрипартийной борьбы до 1917 г. Отмечу только, что революция 1905 г. была вызвана не столько активизацией подпольных радикальных партий, сколько неудачами Русско-японской войны, расстрелом мирной демонстрации в Кровавое воскресенье января 1905 г., мятежом на крейсере "Князь Потемкин-Таврический", Ленским расстрелом. Россия рвалась из опутавших ее многовековых социальных оков. Ленин активного участия в событиях 1905 г. не принимал. Нет, он не прятался от опасностей, не боялся ответственности за попытку вооруженного восстания. Все, что он успел сделать, нелегально вернувшись из Парижа в Петербург, это выступить с зажигательной речью на одном из митингов, посидеть с товарищами в трактирах, а затем вновь скрыться через Финляндию в Европе.

Эта вылазка была очень опасным предприятием, грозившим в случае неудачи если не петлей или каторгой, то многолетней ссылкой и в менее благоприятные, чем прежде, места. Так, его молодой коллега Троцкий, возглавивший во время революции Петербургский Совет рабочих депутатов – прообраз будущего органа советской власти, был осужден на вечное поселение в отдаленные места за Северным Уралом, но дерзновенно бежал. Ленин также не боялся рисковать собой, но он не бравировал опасностями и не всегда считал нужным скрывать свои страхи.

Под давлением революционных событий и внешнеполитических неудач царизм вынужден был пойти на либерализацию режима: объявить свободу печати, собраний, шествий, многопартийность и парламентаризм при сохранении основ абсолютизма. Так возникло очередное неразрешимое противоречие между властью и обществом. Хорошо известны бесконечные маневры, обман и неискренность официальных кругов того времени, неизбежно подводивших страну к очередному революционному взрыву. Но на первых порах, когда казалось, что страна наконец-то вступила на путь глубоких реформ, а партии могут действовать легально, революционные настроения пошли на убыль. Ленин снова кочевал по Европе, организовывал съезды партии и своей фракции, руководил изданиями различных фракционных газет, иногда вновь призывал к объединению и, вместе со всеми, легко нарушал достигнутые соглашения.

Чета Ульяновых, вместе с матерью Крупской, время от времени передвигалась по городам Европы: жили то в Париже, то в Лондоне, то в Стокгольме, то в Кракове, то в Берне или Цюрихе. О российской действительности Ленин все так же узнавал из газет, из писем и от соратников, время от времени приезжающих из России: от Г. Зиновьева, Л. Каменева, Н. Бухарина, А. Рыкова, Л. Красина, И. Сталина, А. Коллонтай и др.