Узнав о высадке противника на Балканском полуострове, Помпей поспешил к побережью, чтобы предотвратить захват Цезарем приморских городов. Скорость не входила в достоинства этого полководца, поэтому Цезарь все же успел установить контроль над большинством городов побережья Эпира. Повторялась не раз уже имевшая место в этой войне ситуация. Диктатор внушал доверие горожанам, открывавшим перед ним ворота. Наконец Помпей со своей армией разместился вблизи города Диррахий. Напротив стана врага, на другом берегу реки, расположился и Цезарь. Оба полководца готовились зимовать на занятых позициях. Цезарю удалось прервать связь флота Помпея с сушей, но и Бибул не давал возможности противнику получить подкрепление из Италии – по крайней мере, пока не умер от какой-то болезни. Однажды Цезарь даже предпринял безумную попытку проплыть на небольшом суденышке сквозь ряды патрульных кораблей, чтобы лично организовать отправку своих легионов из Брундизия, но поднявшийся шторм заставил его отказаться от этой мысли. Однако Марк Антоний справился самостоятельно: отрезав в Брундизии блокирующий берег флот врага от пресной воды, он добился отхода этих кораблей. Четыре легиона под командованием отважного цезаревского соратника отплыли к Балканскому полуострову. Уйдя от преследования, Антоний с этими легионами высадился в Лиссе, севернее Цезаря. Помпей пытался помешать соединению войск, легионы двигались в пределах видимости, но Цезарь и Антоний проявили большее мастерство маневра, чем Помпей, и соединили свои силы в Тиране, в 30 километрах к востоку от Диррахия.

Теперь Цезарь имел преимущество – одиннадцать легионов против девяти у Помпея. Маневрами своих войск он пытался выманить соперника из укрепленного лагеря, вызвать на бой. Ничего не удавалось. Тогда Цезарь рискнул распылить свои силы. Два легиона отправились навстречу сирийской армии Сципиона, полтора ушли в глубь Эллады и занимались привлечением греков на сторону своего полководца. Подкрепления же, идущие к Цезарю по суше через Иллирию, задержались в пути. Легионы диктатора, оставшиеся против войск Помпея, были измучены долгой осадой вражеского лагеря. Не хватало продовольствия, солдаты пекли хлебцы из кореньев.

Одна из стычек превратилась в серьезную битву, в ходе которой Помпей просто смял левый фланг противника и обратил его в бегство; потери были огромны, казалось, лагерь Цезаря ждет полное уничтожение, но Помпей неожиданно отказался от преследования уже бегущего врага и вернулся на исходные позиции. По этому поводу Цезарь иронически заметил, что имеет дело с противником, который не умеет побеждать. Такие же мнения насчет своего командующего витали, собственно, и среди помпеянцев. Вообще, в лагере эмиграции царил раздор. Соратники Помпея были уверены в конечной победе над Цезарем, а потому беспрерывно интриговали друг против друга, ссорились с самим Помпеем. Полководца упрекали в том, что он не может ни на что решиться и, кажется, хочет как можно дольше продержаться в роли современного Агамемнона, "царя царей": ему, мол, нравится, что в его палатку приходят с поклоном самые разные выдающиеся люди. Действительно, среди сторонников Помпея были видные деятели эпохи: Цицерон, Катон и даже предавший патрона герой войны в Галлии Лабиен. Как относились друг к другу представители противоборствовавших в недавнем прошлом политических группировок, можно догадаться.

После этих событий Цезарь принял решение отправиться в глубь Греции для соединения с посланными туда ранее частями и пополнения совершенно оскудевших запасов. В Фессалии его армия начала угрожать временной столице эмигрантского правительства – Лариссе. Помпею пришлось двинуть войска вслед за противником. Армии некоторое время шли по Фессалии параллельными дорогами, и в конечном счете Помпей, заняв удобную укрепленную позицию, преградил путь Цезарю у Фарсала. 6 июня (по юлианскому календарю, 9 августа по римскому на тот момент) Цезарю доложили, что неприятельские войска строятся для боя.

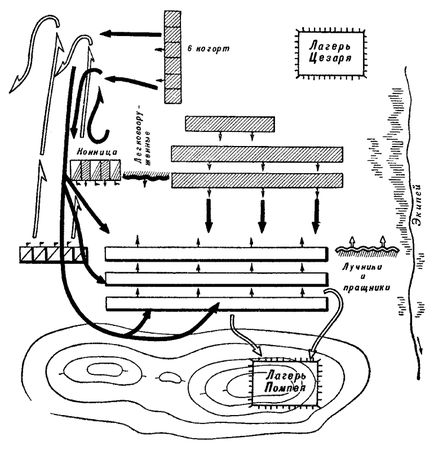

По свидетельству Цезаря, в этой битве в распоряжении Помпея было 45 тысяч человек пехоты и 7 тысяч кавалерии. В армии же Цезаря насчитывалось (по тем же данным) 22 тысячи пехотинцев и тысяча кавалеристов. Глубина всех линий когорт Помпея составляла 30 человек (глубина каждой линии 10 человек). Справа у Помпея стояли киликийский легион и когорты из Испании. Поскольку этот правый фланг примыкал к ручью Энипей с крутыми берегами, полководец поставил всю кавалерию и легкую пехоту на своем левом фланге. Здесь же находились все лучники и пращники. В центре войска расположились сирийские легионы. Гней Помпей находился на самом важном для себя левом фланге. Именно здесь он хотел нанести удар своей сильной конницей во фланг и в тыл неприятеля.

Боевой порядок армии Цезаря также состоял из трех линий. На левом фланге он поручил командование Марку Антонию, на правом – Публию Сулле, в центре – Домицию Кальвину. Сам он находился против Помпея. На левом крыле стояли 8-й и 9-й легионы, понесшие значительные потери в ходе предыдущих боев. На правом фланге своих войск (поскольку левый фланг упирался в тот самый ручей) Цезарь сосредоточил конницу, поддержав ее легкой пехотой и отборными легионерами (10-й легион), сведенными в особые когорты. Легионеры должны были усилить конницу и вместе с ней выдержать первый удар. Однако это Цезарю показалось недостаточным. Насчет того, что Помпей нанесет главный удар именно в этом месте, Цезарь совершенно не сомневался. Поэтому из третьей линии он взял 6 когорт (3 тысячи человек) и поставил их в качестве дополнительного резерва на этом же правом фланге своего боевого порядка. При этом полководец сказал солдатам, что именно от их храбрости и будет зависеть исход сражения.

Помпей приказал своим войскам дождаться атаки противника и не двигаться с места, и сражение началось по сигналу Цезаря. Его легионеры бросились на противника, на полпути остановились для передышки, затем снова побежали, обнажив мечи и пустив в ход копья. Завязался рукопашный бой. В это время конница Помпея, как и следовало ожидать, обрушила страшный удар на правый фланг неприятеля. Малочисленная конница Цезаря, тоже предсказуемо, даже при помощи легионеров не смогла выдержать эту атаку и, открывая фланг армии, начала отход. Но все было заранее продумано Цезарем. Этот отход выводил кавалерию Помпея прямо на скрытый пока резерв. В нужный момент шесть когорт резерва повернули фронт вправо и атаковали неприятельскую конницу. Кстати, Цезарь заранее предупредил "резервистов", что целиться своими копьями и дротиками надо именно в лица юных кавалеристов Помпея. Опытный политик и психолог правильно рассчитал, что представители "золотой молодежи" дрогнут при перспективе быть изуродованными. Так все и произошло. Вражеская конница быстро обратилась в бегство. Тем временем цезаревские всадники восстановили порядок и приступили к преследованию противника. Резервные когорты правого фланга не остановились, разбив конницу неприятеля, а продолжили движение в обход левого фланга всей армии Помпея. В это же время остальной резерв Цезаря прошел сквозь интервалы впереди сражавшихся линий (это, конечно, требовало строгой дисциплины и хорошей подготовки солдат) и стремительно атаковал пехоту Помпея. Войско его бежало. Легионы Цезаря с ходу заняли лагерь противника. К вечеру им удалось перехватить неприятельские части, пытавшиеся уйти в Лариссу, а на рассвете остатки армии Помпея сложили оружие. Цезарь писал, что в результате битвы при Фарсале он взял пленными 24 тысячи человек, количество убитых помпеянцев достигло 15 тысяч. В то же время сам Цезарь потерял якобы лишь 200 человек.

Сражение при Фарсале в 48 году до н. э.

Гораздо раньше своей армии ретировался с поля боя сам Помпей. Уже по ходу битвы он понял, что все идет не так, как надо. Он прекратил командовать войсками и удалился в свою палатку. Затем он отправился в Лариссу, а оттуда – к морю, где владелец одного торгового судна согласился отвезти полководца на остров Лесбос. Здесь Помпей пересел на собственное судно и отбыл в Египет. Вообще, противник Цезаря мог рассчитывать еще на войска, дислоцированные в Африке, но вышло иначе.

В Египте Помпей собирался просить помощи у юного царя Птолемея Диониса, который был многим обязан полководцу. Пристав к городу Пелусия, Помпей отправил письмо к царю. На самом деле государством управлял не монарх, а несколько его приближенных во главе с евнухом Потином и воспитателем царя Теодотом. После непродолжительного совещания они приняли решение убить римского полководца, таким образом расположив к себе Цезаря. Так они и поступили, сыновья и жена полководца видели издалека, как в лодке, где находился глава семейства, происходило ужасное убийство.

Цезарь тем временем разыскивал своего соперника. Многих противников после Фарсала он уже традиционно простил, уничтожил даже захваченные в лагере письма Помпея, чтобы ни у кого не было соблазна преследовать бывших сторонников своего врага. Затем он начал "обшаривать" окрестности Греции. Встреча с большей частью флота Помпея прошла для Цезаря совершенно безболезненно, командующий флотом Кассий перешел на его сторону. В Малой Азии фарсальский победитель проводит политику задабривания местного населения, снижая на треть налоги для всех городов. Экзальтированные восточные жители впервые начинают обожествлять Цезаря. В это же время в Риме народ уже разбил статуи Суллы и Помпея, скоро их место займут изображения "божественного Цезаря". Сенат начал вручать диктатору полномочия – сколько их еще наберется за несколько последующих лет! Пока что Цезарю было дано право предпринимать по отношению к помпеянцам любые меры, право объявления войны и заключения мира без санкции сената и народа, право в течение ближайших пяти лет ежегодно выставлять свою кандидатуру на консульских выборах, рекомендовать на выборных комициях народу своих кандидатов (кроме народных трибунов) и распределять преторские провинции не по жребию, а по своему усмотрению. Также Цезарь получил пожизненное право восседать на скамье народных трибунов, т. е. быть почитаемым во всех отношениях наравне с трибунами. Наконец Цезарь был вторично провозглашен диктатором.

В самом начале октября 48 г. тридцать пять кораблей Цезаря, на которых находилось 3200 легионеров и 800 всадников, появились в гавани Александрии. Когда ему поднесли голову врага, он отвернулся со слезами на глазах. Цезарь никак не выказал одобрения этому убийству – наоборот, казалось, был разгневан. Всех соратников покойного, оказавшихся в Египте, он простил и даже приблизил к себе.

Вообще, положение в Египте было довольно напряженным. Шла война между царем и его сестрой Клеопатрой. Цезаря встречали не очень дружелюбно, солдат кормили черствым хлебом, Потин отказывался выдавать главному римлянину требуемые тем денежные суммы (Цезарю был должен отец правящего монарха), так что римский диктатор на всякий случай вызвал к себе подкрепление из Азии. Кроме того, Цезарь, решив свергнуть Потина, приблизил к себе Клеопатру и добился ее примирения с братом. Началась открытая война с армией египетского временщика. Тому удалось привлечь на свою сторону уже давно расположенный в Египте римский гарнизон, преследующий свои цели (Цезаря гарнизон, собственно, не спешил признавать главой государства). Прибыло и 50 помпеянских кораблей. Борьба велась с переменным успехом, и Цезарь сам пару раз находился на волоске от смерти. В ходе этой борьбы, как известно, сгорела значительная часть Александрийской библиотеки. Вероятно, Цезарю пришлось бы все-таки сдаться на милость врагу, но вовремя подоспело подкрепление из Азии. Подчинив Египет, Цезарь возвысил Клеопатру, к которой проникся особо теплыми чувствами. До такой степени теплыми, что вскоре у египетской царицы родился сын, которого назвали Цезарион. Вообще, надо сказать, что вся девятимесячная египетская кампания выглядела необычно на фоне продуманных действий Цезаря в других местах. Эта авантюра могла закончиться для него плачевно, когда, казалось бы, Фарсал открывал перед ним блестящие перспективы. Достаточно популярна версия о демонических свойствах характера Клеопатры, сумевшей подчинить своей воле даже такого человека, как Цезарь. Римские граждане смогли убедиться в том, насколько велико влияние царицы на диктатора, когда та в 46 году до н. э. лично посетила Рим. Ее приезд и все пребывание в столице были обставлены с большой помпой, видно было, что приехала настоящая "первая леди" Римского государства. Ее золотая статуя была установлена в храме Венеры. Клеопатра спешно покинула Рим только после убийства любовника.

Куда более конкретную задачу поставил перед собой римский диктатор после Египта. И куда более успешно он ее решил. Цезарь выступил против Фарнака, сына знаменитого понтийского царя Митридата, который явно намеревался возродить могущественную державу отца, введя войска в Малую Армению и Вифинию. Цезарь первым делом решил взяться именно за эту проблему (хватало и других – и в Иллирии, и в Испании, и в Африке, и в самом Риме). 2 августа 47 года до н. э. в решающем сражении у города Зела войска Фарнака были разбиты наголову, по поводу чего победитель и отправил свою знаменитую депешу в Рим: "Пришел, увидел, победил".

Только после этого Цезарь наконец вернулся в Рим, в котором за все время гражданской войны провел менее месяца чистого времени. До его приезда столица переживала постоянные волнения, но с появлением Цезаря все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Были проведены выборы на различные должности и принят ряд законов, направленных на стабилизацию обстановки и успокоение граждан. Так, согласно одному из законов, снижалась задолженность по квартирной плате по всей Италии. Из оцененного арбитрами имущества, которым расплачивались должники, в их пользу (т. е. в счет погашения долга) засчитывались выплаченные уже проценты. Кроме того, людям, располагавшим большими средствами, т. е. заимодавцам, предписывалось часть этих средств вкладывать в земельное имущество. Был проведен и ряд законов, касающихся чисто административных проблем. По одному из них увеличивалось число преторов, по другим увеличивалось число эдилов, квесторов и даже авгуров и понтификов. Возникшие таким путем вакансии заполнялись в основном ставленниками Цезаря, так же поступили и с местами в сенате, численность которого также была сильно увеличена. На 46 год до н. э. Цезарь вместе с Лепидом получил консульскую должность.

В своей обычной отважно-широкой манере Цезарь разобрался с бунтом солдат, недовольных отсутствием наград за Фарсал и нераспределением в течение вот уже долгого времени обещанных земельных участков. Правитель Рима прибыл к своим соратникам (так он любил называть своих солдат в речах) и спросил, чего они хотят. (Могли и убить – откровенно говоря, дело обычное…). Солдаты смутились (!) и сообщили, что хотят лишь увольнения. "Хорошо, – немедленно ответил их император, – я вас увольняю. Вы получите награду, но не сможете принять участие в триумфе, когда я вернусь из Африки, граждане". Последнее обращение было брошено сознательно. Гражданами солдат не называли. Легионеры быстро изменили свое мнение и "со слезами на глазах" просили Цезаря простить их. Все солдаты изъявили готовность участвовать в предстоящей африканской войне.

Необходимость в этой войне назрела давно. Именно в Северной Африке, а точнее в Киренаике, собрались все вожди антицезарианских сил: Катон, Сципион, Вар, Афраний и, наконец, нумидийский царь Юба. Под командованием Сципиона оказалась большая армия: 10 римских легионов, 4 легиона Юбы, крупный отряд конницы и даже 120 слонов. Помпеянцы располагали и сильным флотом. Цезарь отбыл в Африку в декабре 47 года до н. э. Во время остановки на Сицилии он приказал поставить палатку у самого моря, как бы подчеркивая свою решимость как можно быстрее разобраться со своими врагами. Но по прибытии в Африку все складывалось не совсем удачно, Цезарю не хватало войск, и он лишь постепенно собрал крупные силы. За это время его, наверное, можно было несколько раз разбить, однажды диктатор попал в окружение и еле вырвался, в другой раз конница его противников почему-то отказалась от преследования. Спасли Цезаря обычная несогласованность и какая-то несмелость помпеянцев в решающие моменты битв, а также и колебания Юбы, который не знал, чем ему заняться в первую очередь – охраной собственного государства от враждебных соседей или конкретной помощью помпеянцам.