В автобиографической книге Екатерины Марголис "Следы на воде" Венеция выходит за пределы своих границ: трещины на ее стенах становятся переплетением человеческих судеб; ее мосты соединяют землю и небо, тот свет и этот; кружа по ее улицам, можно забрести в церковь, где одновременно служат две литургии – католическую и православную; лагуна незаметно переходит в заснеженное поле; воздушные шарики в руках детей у базилики Санта-Мария-делла-Салюте превращаются в надутые перчатки-"ежики" на постели мальчика Лёвы, умирающего от рака в московской больнице. Повествование движется любовью – страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения.

В книге представлены живопись, графика, фотографии, типографические композиции и объектные инсталляции автора

Содержание:

Часть первая - На полях дней 2

Часть вторая - Точка побега 14

Часть третья - Обратные перспективы 19

Часть четвертая - В новом цвете 26

Эпилог 49

Иллюстрации 53

Екатерина Марголис

Следы на воде

Эта книга написана за четыре года, а на самом деле писалась более двадцати лет. И сейчас мне хочется прежде всего поблагодарить всех, имеющих прямое отношение к этому повествованию. Некоторые имена слегка изменены, но все обстоятельства и совпадения не случайны: вы были и есть в моей жизни и памяти. Всем, без кого эта книга немыслима, бережно помогавшим спускать корабль на воду, я хочу сказать спасибо.

Спасибо моему теперь уже родному городу Венеции – за ежедневную красоту, вдохновение и встречи. Спасибо человеку, подарившему мне этот город однажды и навсегда.

Спасибо Леониду Белоцерковскому за глубокое понимание искусства и продолжение лучших традиций русского меценатства, благодаря которым рукопись смогла стать той книгой, которую вы держите в руках.

Спасибо Витторио Страде, одному из первых читателей этой книги, чья поддержка и одобрение были мне очень важны. Отдельное сердечное спасибо Игорю Сахновскому за вдумчивое внимание и действенное сочувствие. Спасибо Полине Барсковой, Ире Гачичеладзе, Олегу Дорману, Маргарите Живовой, Наталье Кантонистовой, Бахыту Кенжееву, Алле Кинчиковой, Алле Клотц, Марии Коковкиной, Анастасии Константиновой, Анне Ландман, Лиде Мониаве, Юрию Норштейну, Ольге Седаковой, Роксане Софроницкой, Ирине Оскольской, Людмиле Улицкой, Михаилу Шишкину, а также всем первым читателям и критикам книги, отрывки из которой публиковались на страницах фейсбука: ваше неравнодушие вдохнуло жизнь в эти страницы. Спасибо Андрею Зализняку – другу, многолетнему корреспонденту и выдающемуся ученому, из бесед и переписки с которым начала расти эта книга. И наконец, бесконечная благодарность Марии Степановой, без которой эта работа едва ли увидела бы свет и чья поддержка, совет и неустанное присутствие словом, мыслью и чувством не давали мне падать духом на последних страницах этой книги.

Не только первыми страницами, но многими последующими я обязана своей семье. Спасибо моей бабушке Марине Густавовне Шторх (Шпет) за щедро открытые двери, ведущие в тот мир преемственности и традиции, где нет второстепенного и незначительного. Спасибо моей любимой младшей сестре Анне Марголис за понимание, сочувствие и за отважно протоптанную дорожку туда, куда и я с детства мечтала попасть. Спасибо моему папе, Леониду Марголису, за все, чему я от него научилась, в том числе и в словесности. Спасибо моим старшим дочерям – Роксане и Саше – за терпение, поддержку и за то, что вы есть рядом со мной.

Я посвящаю эту книгу моей маме, Наталье Рудановской. У меня едва ли найдутся слова благодарности, которые были бы ей по росту и которые могли бы выразить то, что нас связывает и что знаем только мы.

Моей маме

Ты значил все в моей судьбе.

Борис Пастернак

Ты с девочками вернешься через неделю

С ваших долгих русских каникул – и я,

Не сумевший толком этим распорядиться, буду обязан

"Освободить гнездо". Сегодня я проверяю,

удалось ли выжить

Здешней флоре, порученной мне столь опрометчиво.

Я сижу за большим деревянным столом, убедившись:

она в порядке.

Потом подхожу к увитой лозою стене и пробую виноград.

Что бы еще могли здесь помять мои беспокойные пальцы:

Розмарин? лаванду? или эти листья томата,

В то время как вслед за их тенью карабкается повыше

юркий геккон?

Здешняя жизнь – звенящие звуки посуды,

Шорох шагов, приглушенное радио; Большой канал

С его плеском волны в парапет и рыком моторов -

где-то совсем далеко.

Несколько аборигенов покидают свои пещеры.

Гнездо утопает

В зелени. Кобальтовый небосвод. Ряды глупых гераней

Обозначают границы владений, но не выходят

За камень стены с желтой ее штукатуркой.

Здесь только я и дом с жалюзи (словно играем в жмурки).

Но все же я тут не один. В маленькой темной комнатке,

Где прямо за дверью лишь стол да узкая койка

(Круто! круто!), на полке – словно иконы,

озаренные синим

Светом лампад, – пара овальных портретов

(Черно-белых гравюр). На одном из них Пушкин.

Он, никогда не выезжавший из России и уж тем более

Не бродивший по этому прекрасному городу,

Ныне дома везде. Он – все те, кто знает его наизусть,

Он – это я, кто, пусть и не в силах читать по-русски,

Чувствует сердцем каждое слово. И меня бы не было здесь,

Если б не Пушкин. Он дал мне меня…

Солнце, высовываясь из-за шпалеры, делит стол пополам.

Мой мобильный горячий, как головня,

Так что не прикоснуться; а что до содержимого головы, -

Какие мысли способны выжить, к примеру,

в кипящей кастрюле?

Тороплюсь в дом и, упав на кушетку, вытягиваюсь в рост,

Руки расслаблены. Пушкин критически смотрит на то,

Сколь вял и беспомощен может быть вкрутую

сваренный мозг.

Часы негромко шуршат, на круглой их физиономии -

"IV" (часа).

Но на своей кровати я тяну лишь на I (единицу).

Глаза слипаются. Море, взревывая вдали, резвится.

Нагоняя страху, адриатический шторм

Взбалтывает моря – от Черного до Балтийского.

Тибр кишит акулами; акватория Санкт-Петербурга

Покрыта хлопьями пены, взбитой косяками угря,

в то время как

Двенадцатиметровые щуки патрульных лодок снуют

В Большом канале, норовя опрокинуть гондолы, явно желая

Поужинать сладкими парочками, что попадаются

по дороге.

Я курсирую на своей скромной посудине, полной цветов,

От берега до плавучего дома и снова обратно, -

Напевая, чтоб дать облегченье грустным сердцам моряков,

Потерявших в пасти морских чудовищ многих друзей,

Сгинувших в осетровой мути и угревой пене.

На волнах качаются венки хризантем – символ агонии

Множества одиночеств (оставшихся в лодках ли,

на берегу) -

Всех тех, чьих любовников более нет. Но далее не могу…

Тут я вдруг обнаруживаю, что сам еще здесь и жив

(Хотя, конечно, был бы рад обрести покой

Где-нибудь в этом мире), что вновь брожу

Среди влажной зелени, лишенной теней;

Солнце сейчас завернуто в промасленную облачную бумагу

Над маленьким садом, где геккон так упорно лезет

на свою стену.

…Всегда возвращайтесь туда, где вас любили, к теплому звуку

Ложечки в чайном фарфоре, к приветливым голосам.

Представляю, как здесь, под этой увитой плетьми стеной,

Ты наливаешь в стаканы мне и друзьям (кстати, оба поэты)

Свежевыжатый, без добавления сахара сок винограда.

Они улыбаются мне и пьют, молча кивая друг другу.

Геккон также помалкивает, видимо, берет с них пример.

Они уже высказались, что пришли в этот мир – говорить…

Я снова один, машинально перебираю раковины,

Извлеченные из лагуны, – их общий подарок -

Все, что осталось мне в придачу к воспоминаньям.

Песочные часы ведут подсчет уходящих мгновений.

Изготовленный руками хрупкий памятник времени.Перевод с английского Андрея Олеара

НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Ты прав. На нашем циферблате

(лице часов) отмечено "IV" (четыре),

а не обычная четверка "I" (единиц).Так время против стрелки

отсчитывает буквы именам,

из обихода выпавшим.

Увы. Ни первому лицу, ни даже четверым

угнаться не под силу за вторым.Те "Ты" ушли.

А этих больше нет.

Куда спешить?

Тик-так. Замедли бег.Глянь, виноград созрел.

Зеленая калитка

закрыта в мир иной.

И стены отражают

игру лучей в канале.

Тени тают,

и постепенно

блекнет образ "Ты"

на плоском горизонте.Сизый город,

на прежний лад родного языка

настроив было трубы пароходов,

теряется за их немой громадой.

Так при отплытьи рвутся нити дружб.

Так Я без Ты.

Так единицы без глазниц

Таращатся в бескрайний текст лагуны.Чей черед – не спрашивай.

Quem mihi, quem tibi – scire nefas.

Местоимение заменит безымянность.

И первому лицу давно пора оставить

пустые притязанья на вторые:

ибо твои пути не есть мои.

Spes longa est ed vita sometimes brevis:

Carpe diem, мой друг, vina liques.Пусть будет так, пока в моей гостиной

часы с "IV" (четверкой) будут шелестеть

слова любви в развернутом порядке.

Тут всякий жив.

Тут подлинник не тронут.

Тут рифма и размер сохранены.

Тут всякая строка читается с конца

к той самой первой и заглавной букве.

Тут жили-были, тут в начале было…В начале было имя для всего.

И ты плывешь назад, к началу своего.Авторский перевод с английского

Часть первая

На полях дней

Поле – одна из форм материи, характеризующая все точки пространства и времени и поэтому обладающая бесконечным числом степеней свободы.

Глава первая

Лингвистические задачи

Даны слова:

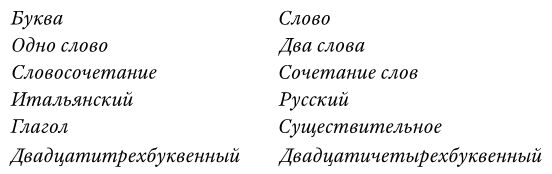

Дети! Слова в первой колонке – обычные. Слова во второй – особенные. У них есть одно общее свойство. Ваша задача понять – какое. Если что-то будет непонятно, оставляйте пробелы, но не останавливайтесь.

За окном уже почти весна. Слова летают в воздухе, прочерчивая целые строки. Дети скрипят карандашами. Среди них девочка-подросток лет пятнадцати. Время от времени она поднимает голову, смотрит в окно и грызет карандаш. Даны слова на незнакомом языке и их переводы на родной, найдите соответствия, знать ничего не надо, только думать, пытаться уловить внутренние переклички смысла и формы, вот тут и вот тут… А вот еще знакомое: "Когда человек умирает, изменяются его портреты" – Ахматова. Интересно, это правда? А когда человек умирает? ты знаешь? я – нет. Какая весна на московских улицах! Нет, не весна еще – только ее обещание. Оттепель уже была, это мы знаем, но весна так и не наступила. Разве что пражская, 68-го, которая закончилась душным августом с танками. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь? Нас с тобой еще и на свете не было. А ты знал, что слово "оттепель" придумал Эренбург. В "Огоньке" только что вышла статья. Да что там Эренбург! "Доктора Живаго" напечатали. "Архипелаг Гулаг"! Неужели правда весна? Трудно поверить. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода. О чем это я думаю. Оттепель, весна. Итальянский, русский. Существительное, глагол. В чем же тут штука? Слово–буква. Однослово – два слова. Какой белый лист. Когда падает солнце, становится еще белее. Белое на белом. На листе оставляйте поля. Жизнь прожить – не поле перейти.

Мой лист – это поле. Белое поле в снегу. Тогда оно занимало почти всю страницу.

Tabula rasa.

Поле начиналось сразу за калиткой. На горизонте обозначались верхушки сосен и маковка церкви. Там, в трех соснах, был похоронен поэт. А в его доме жили девочка и мальчик.

Что я знала о тебе тогда? Мне просто нравилось смотреть на твое поле. Ты на той стороне, я – на этой. В отголоске электрички я ловлю все, что случится потом, но уже сейчас так и тянет перейти через это поле.

От калитки дома до сияющей среди сосен маковки.

Выходить одним за ворота нам не разрешали. Девочка подолгу стояла у калитки, вглядывалась в поле, словно выманивая свою судьбу из белого листа за воротами. Посетители музея привыкли к этой фигурке у зеленого забора. Собственно, и музея как такового в доме поэта тогда не было. Было нечто полуподпольное, приходили люди. Много людей, много лиц. Много слов, голосов, споров, разговоров. Вскоре, года в четыре, кроме силуэтов и лиц, стали понемногу проявляться и буквы. Потом слова. Они оставляли следы на белой странице и снова терялись в белом поле. Потом потянулись строчки. Наподобие заборов вдоль писательского поселка. И вот однажды среди черных веток и просветов между ними удалось разобрать:

По той же дороге чрез эту же местность

шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

но шаг оставлял отпечаток стопы.

Глава вторая

Первые страницы

Мой самый первый лист – пододеяльник. Просто пододеяльник. В углу пришита метка. Это мой адрес. Как на письме. А еще там, наверное, есть мое имя Xeniя. Так хотел назвать меня отец. Но мама сказала, что это имя значит "чужестранка", и назвали меня по-другому. Я еще не умею читать, но мне нравятся черные буквы и цифры. Чтобы попасть к пришитой метке, нужно проехать через горы (колени) и долины, подняться вверх по ребрам, по проталинам шеи, взобраться на подбородок, а оттуда на кончик носа… Мой пододеяльник – это и письмо, и карта, и ландшафт. Иногда его стирают и вешают сохнуть на балконе. И тогда он становится парусом. Он надувается на ветру и наполняется белым светом.

До моих двух лет жили в коммуналке в Брюсовском переулке, – ее я помню смутно. Длинный темный коридор и прямоугольник белого света. Он вливался в дом вместе со звоном колоколов. У входной двери звонил телефон, а из противоположного конца – колокола. И вот, еще до больницы, бежишь, бежишь изо всех сил к раскрытой двери и оказываешься на балконе. Прямо перед тобой купола соседней церкви, и тебя подхватывает колокольный звон. Впрочем, взрослые хором утверждают, что в 1970-е годы в Советском Союзе колокола звонить не могли. Было запрещено. Но я-то точно помню, звонили! И этот льющийся свет.

Еще раньше был белый потолок. Мой лист – это потолок. В нем были трещины. Если тебе три года и ты лежишь месяцами, глядя в потолок, то не нужно рисовать – можно просто разглядывать трещины: рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика, от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама – смотрительница замка. Глядеть на потолок куда интереснее, чем слушать жалостливые вздохи бабушкиных подруг: ах, бедная девочка, как же так. В три года сломать позвоночник… Ну надо же как повезло – если бы шейные, то конец. А если ниже – то паралич на всю жизнь.

Боже мой, когда же они уйдут?

Оставьте мне мой потолок.

Перелом позвоночника оказался и впрямь переломным: с этого мига девочка помнит себя собой, уже подряд, без провалов.

Она не выносила, когда ее жалели. Ничего ужасного девочка в своем горизонтальном положении не видела. Жить это не мешало. Не мешало играть и думать.

Мой лист – белая крыша. Я пока не могу ходить, но зато ко мне в гости приходит воробей.

У меня есть лопатка, и я могу копать ею снег на крыше, лежа в спальном мешке.

В больнице было куда хуже. Там не было трещин на потолке, не было мамы и почти все было белое. Коричневым запомнился только взрослый шестилетний мальчик. У него даже имя было коричневое – Сережа. Сережа проглотил значок. Он очень этим гордился. Оно и понятно: проглотить значок – это по-мужски, не то что сесть верхом на перекладину шведской стенки, закричать "Бабушка, смотри, я на лошадке!", а очнуться в больнице со сломанными позвонками. Цветными были картинки и стихи. Но надо было ждать, чтобы тебе их прочли. Букв еще не было. А пока тянулся длинный белесый день, и только где-то с краешку было немного стихов.

– Старая лестница,

Что ж ты не спишь?

Что ты все время

Скрипишь и скрипишь?– Милый мой мальчик,

Когда же мне

Спать?

Надо людей

Провожать

И встречать.

Чтоб не устали,

Чтоб не упали,

Надо перила

Им подавать.– Старая лестница,

Но, между прочим,

Люди не ходят

По лестницам

Ночью.

Так почему ж ты

Ночами

Не спишь?– А по ночам, -

Ты поверь мне,

Малыш, -

То тяжелы,

То легки,

Словно дым,

Сны сюда входят

Один за другим.

Тихо под ними

Ступени поют…

Слышишь, мой мальчик?

Они уже тут.Ирина Пивоварова

Потом потолок обвалился. Дом был старый. Балки прогнили. Перекрытия рухнули. Мы жили на верхнем этаже и чудом остались живы. Примчались исполкомовские начальники, поднялся переполох, и на годы мы остались без дома.

А накануне был детский праздник. Пахло елкой и мандаринами. Пахло так, как будто никакой советской власти не было и быть не могло. Как будто белый снег не заносил братские могилы, как будто в одной из них не лежали смерзшиеся кости нашего расстрелянного прадеда-философа Густава Густавовича Шпета, как будто белый флаг не развевался над человеческими судьбами и судьбами целых семей и народов, как будто по ночам не стучали печатные машинки и не печатали на папиросной бумаге самиздат, как будто белый кефир не разливался по серому подземному переходу, как будто каждый шаг вне дома не был пропитан враньем и позором. Как будто улица Горького и впрямь была Тверской, как ее называла бабушка. И это тоже было ее ответом на то, что даже полвека спустя вместить невозможно.