Барон Унгерн полагал, что Европа должна вернуться к системе цехового устройства, чтобы цехи, то есть коллективы людей непосредственно заинтересованных как в личном труде, так и в производстве данного рода в целом, сами распределяли бы работу между сочленами на началах справедливости. Невольно поражаешься и осведомленности и как бы прозорливости барона в социально - политических вопросах, потому что взгляды, высказанные им в 1920 г., близки к новейшему понятию о "цехизме", появившемуся в английской литературе значительно позднее. Можно было думать, как это полагает г. Саратовский - Ржевский, что основы учения о солидаризме, зародившегося во Франции в 1,906 г., были знакомы барону. Равным образом, Роман Федорович тогда уже предвидел роль того политического направления, которое ныне носит наименование фашизма и является самообороной общества против коммунизма. Назревший уже конфликт между личностью и культурой разрешался бароном в совершенно "унгерновском" стиле, а именно: вся европейская культура, ушедшая по неправильному пути, заслуживает лишь того, чтобы смести ее от азиатских степей до берегов Португалии… На развалинах Европы нужно начать новое строительство с тем, чтобы, пользуясь опытом минувшего, не повторить ошибок прошлых веков. Смелый вождь, как утверждал барон, может совершить это "оздоровление" Европы при помощи народов - конников, то есть казаков, бурят, татар, монголов, киргизов, калмыков и т. д… Только среди природных конников в наш меркантильный век, по мнению барона, еще хранится искорка этого огня, который вдохновлял таких же конников - средневековых рыцарей на подвиги высокого героизма.

Барон Унгерн далее пояснил своему собеседнику, что собственно монголы, то есть халхасцы, баргинцы п t пбетцы являются самым подходящим материалом для назначенной цели. По суще с гву, они стоят на той же ступени культурного развития (может быть, только в иных формах), которое было в Европе в конце XIV и начале XV в. Именно этот исторический момент барон считал отправным в деле созидания обновленной культуры. Ему казалось, что в 1920 г. уклад семейных и общественных отношений и государственное устройство Монголии во многих чертах походили на феодально - цеховую Европу. Эту свою грандиознейшую идею, имевшую в основе спасение мира от коммунистической опасности, Роман Федорович начал претворять в действительность тотчас же после занятия им Урги и сформирования Монгольского правительства. Он вступил в деятельную переписку с наиболее видными светскими и духовными феодалами Внешней и Внутренней Монголии, а также одновременно сделал попытку завязать сношения с теми китайскими генералами, которые были известны ему своей преданностью идее монархической формы правления в Китае.

Вероятно, к этому же времени относится обоюдная попытка барона завязать сношения с близкими ему по духу Джа - ламой (по - тибетски Тенпей - Чжалценом), этой самой колоритной фигурой Западной Монголии на фронте первой четверти двадцатого века. Джа - лама, носивший религиозное имя Амурсаны, как перерожденец этого монгольского вождя восемнадцатого века10, в 1921 г. уже воздвигал свой совершенно фантастический город Тенпей - Чжалцен - байшин в горах Ма - Цзун - Шаня, в юго - западной Монголии. Имя Джа - ламы могло бы переплестись в необычайный орнамент с именем барона Унгерна, если бы суждено было соединится для совместных действий этим двум наиболее ярким перерожденцам Монголии последних столетий.

Впоследствии, после крушения всего дела, начатого бароном, выяснилось, что монгольские правительственные круги и такой, например, умный политик, как Джалханцза - хутухта11 не оценили всей широты колоссального размаха барона и поставили ему в вину сношения с китайскими генералами. Поступок барона, конечно, был неосмотрителен: он не мог не знать, что монголы, столь искренне ненавидевшие все сколько‑нибудь китайское, почувствуют охлаждение и к нему, коль скоро установят связь его с китайскими генералами.

В письме генералу Чжан Куню, который в 1921 г. командовал войсками Мань- чжуро - Хайларского района, датированном 5 мая 1921 г., барон заявляет, что он вошел в сношения с киргизами Букеевской орды, имевшей исторический притязания на территорию от Иркутска до р. Волги. Что же касается генерала Чжан Куню, то ему предлагается из Пекина действовать в направлении на Тибет и китайский Туркестан (к сожалению, благодаря, может быть, плохим переводам, фраза не вполне ясна), подчеркивая необходимость восстановления императорской династии в целях спасения Китая от революционной заразы. "Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядами лицам, мечтающим о броь- бе с коммунистами", - писал барон - "как только я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения - преданных и честных людей, я перенесу свои действия в Монголию и союзные с ней области для окончательного восстановления династии Цинов. В чем вижу меры борьбы с мировой революцией".

В другом письме от 20 мая 1921 г., адресованном в Пекин одному из сановников Китайской империи, барон еще подробнее рисует свою паназиатскую программу. После обычных комплиментов, которые соответствовали хорошему китайскому тону, барон писал: "В настоящее время мной обращено особое внимание на восточно - монгольские области, которые должны явится оплотом против натиска революционного Китая, а затем будут приняты меры для объединения Западной Монголии. По одобренному Монгольским правительством плану, присоединяющиеся области не будут подчинены власти Совета министров в Урге, но сохранят в целости и неприкосновенности самостоятельность аймаков, свои законы и суды, административно - общественную структуру, составляя лишь в военном и финансово - административном отношении одно целое, в виде добровольного союза под благословением Богдо….Цель союза двоякая: с одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы сплотится все народы монгольского корня; с другой стороны - оборона военная и моральная от растущего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности во всех душевных и телесных проявлениях. За Кобдосский район я спокоен также, как и за урянхайский народ, они охотно присоединяются сюда, испытав одни - гнет Китайской республики, другие - тяжелую руку китайских революционных коммунистов и коммунистов - большевиков. Следующим этапом организационной работы, идущей под лозунгом "Азия для азиатов", является создание "Срединного Монгольского Царства", в которое должны войти все монгольские народы….Я уже начал сношения с киргизами… Следует подчеркнуть во всех отношениях необходимость спасения Китая от революционной заразы, путем восстановления Маньчжурской династии, так много сделавшей для монголов и покрывшей себя славой. Необходимо вернуть в дело китайских магометан, для которых связь наша киргизами единоверцами может служить реальным мотивом для переговоров" (И. И. Серебренников, "Великий отход", с. 84–85).

Перед монгольскими владетельными особами барон Унгерн ставил три главных цели: 1) военного и финансового объединения аймаков, в виде добровольного союза под благословением Богдо - хана; 2) сплочение монгольского народа всего корня и 3) оборона военная и моральная от растущего разлагающего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности.

Основной своей целью барон, таким образом, имел борьбу против разложившегося, безнравственного Запада, являющегося носителем идеи мировой революции; но в первую очередь устремлял свою энергию на борьбу с коммунистами в России.

Первый уже шаг грандиозного плана барона требовал для своего осуществления тщательного и осторожного к нему подхода. Предварительно необходимо было использовать все блестящие возможности, которые открывались перед бароном в Монголии, где он принят был, как желанный освободитель, перерожденец могучего батора (богатыря) прежних времен или даже гения войны. Воспользовавшись этим, следовало создавать амию из мобилизованных монголов и русских добровольцев. Одновременно не излишне было бы также позаботиться об упрочнении политической позиции вновь народившегося тогда совершенно самостоятельного Монгольского государства. И только укрепив всеми доступными способами свою монгольскую базу, барон Унгерн имел бы основание ринуться вперед на своего кровавого врага - коммунистов России. По некоторым данным, Роман Федорович, вероятно, так именно и понимал свою задачу, и не его исключительная вина в том, что развязка монгольской трагедии наступила слишком быстро.

Интересно также подметить, что по какой‑то странной случайности барон имел о России только ту информацию, которая толкала его на самые активные действия в Забайкалье. Все перебежчики из большевистского стана повествовали в один, что называется, голос о восстании в Забайкалье и Сибири и о страстном чаянии казаков поскорее примкнуть к барону. Трудно сказать, была ли это определенная провокация со стороны красных комиссаров, которым, конечно, важно было создать прецедент для вторжения в Монголию, или же осведомители барона выражали лишь сильно преувеличенные надежды их собственных сердец. Никто не знает, шел ли Роман Федорович в русские пределы с такой действительно фанатической уверенностью в быстром и решительном успехе, как это было выражено в выше упомянутом приказе № 15 и сквозило в его речах.

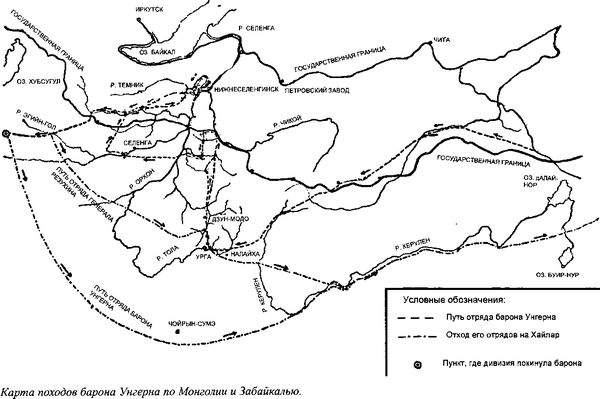

С большой смелостью и искусством прошел барон по русской территории. Его дивизия опрокинула или же обошла все преграды, подготовленные противником. Этот 500–верстный рейд по первому отделу Забайкальского казачьего войска войдет в историю русской конницы, как памятник дерзкой отваги лихого начальника кавалерийской дивизии.

Итак, снова Монголия… С глубоким разочарованием уходил барон из Забайкалья. Он на опыте убедился в неправдоподобности сведений о восстаниях; и где тысячи добровольцев, обещанных ему перебежчиками? В станицах он чаще всего наблюдал растерянные, чем восторженные лица местного населения, робко жавшегося к домам. Но Роман Федорович не сломлен неудачей. В последние дни командования дивизией он деятельно готовился к тому, чтобы перенести борьбу в Урянхайский край'2 и, соединившись там с атаманом Казанцевым, развить боевые операции в землях Енисейского казачьего войска. Перед уходом в дебри Урянхая барон полагал взять поселок Хытхыл (на южном берегу оз. Хубсугул), чтобы за счет складов Центросоюза снабдиться предметами первой необходимости. Но барон слишком перетянул струну. Нервы бойцов не выдержали.

19 августа 1921 г. загремели выстрелы полковника Евфаритского, направленные в своего начальника дивизии, тотчас же вызвавшие взрыв в форме отказа от повиновения. С присущим ему мужеством, барон предпринял попытку овладеть, так сказать, массой, но было уже поздно: он снова наткнулся на выстрелы, потому что в тот психологический момент перед слишком уж многими забрезжили вдали теплые огоньки гостеприимной Маньчжурии, ставшей внезапно такой желанной и такой возможной. Преследуемый несколькими офицерами он ускакал в темноту ночи. Но и этот удар не сломил барона Унгерна. Утром следующего дня он разыскал своих монголов. И снова деятельно заработал его мозг, в поисках выхода из отчаянного положения.

Монголов не потянешь в Урянхай, значит нужно отказаться от прежнего плана. Барон принял решение уходить в Тибет, чтобы там создать новую базу для борьбы с красными в Монголии. Но старший нойон (начальник) монгольского отряда, Бишерельту - гун, уже оценил бессилие барона. На первом же переходе он предательски схватил Романа Федоровича и живьем выдал его красным. Теперь уже все кончено. Впереди неминуемая смерть.

Но сколько мучений выпало на долю гордого, рыцарски - благородного барона! Сперва - унижение ареста; затем торжествующие физиономии и издевательства его жесточайших врагов; бесконечные допросы; клетка, чтобы лишить его права считать себя человеком; комедия "всенародного суда" и, наконец, просто оскорбительный выстрел в затылок, отнявший у храбреца последнее утешение - встретиться со смертью лицом к лицу.

ГЛАВА II.

Лето 1920 г. во всем Забайкалье протекало в обстановке неблагоприятной для Белой армии.До тех пор, пока армия эта боролась лишь с силами местных большевиков, войска атамана Семенова держались в Забайкальской области вдоль линии Амурской железной дороги. Но с подходом весны 1920 г. к левому берегу р. Селенги 5–й советской армии положение семеновцев резко ухудшилось, потому что большевистские войска получили новую организацию и пополнились регулярными частями Красной армии, переправленными на правый берег Селенги под видом добровольческих отрядов (на правой стороне этой реки была так называемая ДВР14, якобы совершенно независимая от РСФСР). Под давлением превосходящих сил противника, немногочисленная армия начала стягиваться к железной дороге Чита - Маньчжурия и отходить вдоль нее к границе.

Барон Унгерн своевременно учел неустойчивость положения в Забайкалье и еще в июне 1920 г. предпринял подготовительные шаги к походу в Монголию. Именно по этим соображениям он обратил внимание на г. Акшу, лежащий приблизительно в 300 верстах юго - западнее ст. Даурия, на р. Онон. Этот населенный пункт расположен вблизи монгольской границы и связан трактовой дорогой с г. Ургой. Здесь барон заблаговременно создал базу запасного интендантского имущества и огнеприпасов. "Нужно уходить, пока еще не разложилось мое войско", - заявил он, когда тыловые учреждения отступающей армии стали подходить к Даурии. По распоряжению барона, генерал Б. П. Резухин 8 августа 1920 г. выступил из Даурии в Акшу с тем, чтобы там ожидать дальнейших приказаний. В отряд генерал - майора Резухина вошли: 1–й Татарский и 2–й Анненковский конные полки, имевшие в своих рядах всего лишь, в общем, 6 сотен (4 татаро - башкирских и 2 русских), отдельный бурятский дивизион (2 сотни), комендантский дивизион из 1 казачьей сотни и 1 эскадрона, 3–орудийная батарея 75–мм французских пушек облегченного типа и 13–14 станковых пулеметов.

Не могу не коснуться здесь способа перевозки пулеметов в частях барона Унгерна. Эта хлопотливая для конницы задача, судя по войне 1914–1918 гг., была разрешена бароном чрезвычайно практично: к оси от тарантаса приделывалось легкое длинное дышло; на этом подвижном ходу устанавливалась небольшая платформа, на которой укреплялся пулемет и укладывался запас зарядных лент. Везли пулемет посменно два всадника, которые становились с обеих сторон дышла и брали на передние луки своих седел поперечно привязанную палку ("давнюр"). Такой способ перевозки пулеметов чрезвычайно удобен в походе и просто неоценим во внезапно вспыхнувшем бою, так как пулемет на этой установке всегда готов к стрельбе, стоит только отбросить давнюр с седла и заложить в пулемет здесь же находящуюся ленту с патронами.

20 августа в Акшу прибыл барон. Он привел с собой японскую добровольческую сотню, посаженную на коней комендантскую роту ст. Даурия, вторую такую же трехорудийную батарею и 7 пулеметов. Привез он также полученные от атамана деньги на расходы по экспедиции, по некоторым данным - 360 тысяч золотом. Общий подсчет сил, выведенных из Даурии, давал следующие цифры: 1045 всадников, 6 орудий и 20 пулеметов Максима и Кольта. Отряд имел значительный артиллерийский парк с огнеприпасами и несколькими тысячами винтовок. О своих дальнейших планах барон никого не осведомил, - таково уж было свойство его характера.

В Акше отряд не задержался. Барон подчинил себе стоявший в этом городе 12–й казачий полк (двухсотенного состава) и с этим полком и частью своего отряда отправился в экспедицию по ликвидации красных партизан, скопившихся в верховьях рек Чикоя и Ингоды. Он доходил до Булыринских минеральных источников (250–300 верст от г. Акши на юго - запад). Экспедиция эта была быстро и успешно закончена, и около 15 сеЕггября барон пришел в поселок Алтанский (80 верст юго- западнее Акши), где к тому времени сосредоточились все подчиненные ему люди. В названном поселке Унгерн простоял до 30 сентября, в ожидании точной информации о положении в районе железной дороги. Все приготовления к большому походу закончились 29 сентября. 12–му казачьему полку было приказано возвращаться в Акшу, якобы для охраны оставшихся там дивизионных складов.

Невольно тут возникает вопрос: почему, имея такой численно слабый отряд, барон отослал от себя две сотни? Ответ, вероятно, нужно было искать в том, что казаки 12–го полка, принадлежавшие к категории мобилизованных, не подходили по духу к отряду Унгерна с его исключительно добровольческим контингентом и установившимися суровыми традициями. Барон хорошо учитывал опасности, могущие возникнуть от внедрения в его войско чуждого элемента; и будущее показало, что - с его точки зрения - он был прав. Впоследствии, выйдя на широкий путь, в Урге он вынужден был прибегнуть к мобилизации. И что же получилось? Унгерн не смог перевоспитать на свой лад бывших колчаковцев и, в конечном результате, неизбежное столкновение двух традиций привело барона к гибели.

12–й полк покинул поселок Алтанский на рассвете 30 сентября. Через несколько часов в западном направлении выступил оттуда дивизион прапорщика Галданова, на которого барон возложил задачу пройти по русской территории, вдоль границы, до ст. Мензинской. Теперь начали определяться дальнейшие планы барона. Можно было уже догадываться, что он собирается выйти через Монголию вновь на русскую сторону. Понятно стало, что последняя экспедиция из Акши к Булыринским источникам имела целью обезопасить будущий правый фланг от натиска красноармейских сил. Барон не мог вести отряд тем путем, где должен был идти Галданов, потому что в приграничном районе нет колесных дорог.

В тот же день, 30 сентября барон Унгерн вышел из Алтайского во главе отряда из 940 всадников. Каждый всадник имел по 250 патронов и вез заручную винтовку (лишние винтовки предназначались для будущих добровольцев); в обозе везли лишь до 150 патронов на бойца. По мнению барона этого запаса было достаточно, потому что и винтовки и патроны надлежало получить от обильно снабженного врага.

1 октября отряд перешел монгольскую границу, р. Букукун и стал углубляться внутрь страны, двигаясь на юго - запад. Через степь Булуктуй дошли до реки Болд- жи (левый приток р. Онон), переправились через эту реку; затем прошли Ханкор- ским перевалом через один из отрогов Яблонового хребта и 5 октября вышли в верховья р. Онон. Здесь барон переправил отряд на правый берег Онона и повел вверх по реке Борха (правый приток р. Онон). Перевалив горы Борха - даба (отроги Яблонового хребта), унгерновцы вышли на р. Керулен, несущую свои воды в оз. Далай - нор.