Концепция же КБ Ильюшина состояла в том, что штурмовик как самолет непосредственной поддержки войск на поле боя должен наносить удар очень точно на малой скорости и с малой высоты. При этом он вынужденно подставляет себя под удар зенитного и стрелкового оружия противника, но выдерживает этот удар за счет своей брони, резервирования и защиты основных систем. Причем броневой корпус одновременно обеспечивал и прочность носовой части фюзеляжа. Сила штурмовика была в его броне, а небольшое увеличение скорости за счет удаления стрелка все равно не позволяло ему уйти от преследования истребителя. Ему нужна была защита сзади.

Потом, после начала боев с немцами, их истребители легко заходили сзади и сбивали одноместные Ил-2. Военные согласились, что Ильюшин был прав, и в сентябре 1942 года началось производство двухместных Ил-2М, которые были признаны самыми эффективными боевыми самолетами Второй мировой войны.

Александр Архангельский, руководитель бригады КБ Туполева, разработавшей двухмоторный скоростной бомбардировщик СБ самостоятельно, работал в своем КБ на серийном заводе в Филях над его модификациями и каждый день ждал ареста. Его конструкторы превратили СБ в пикирующий бомбардировщик с разработанным в ЦАГИ уникальным бомбодержателем ПБ-3. Подвешенные в бомбоотсеке бомбы он выводил при пикировании за обвод сечения фюзеляжа. Перекомпоновав СБ, Архангельский придал своему скоростному пикирующему бомбардировщику (СПБ) плавные обводы, заострив носовую часть фюзеляжа, разместив радиаторы в крыльях и утопив кабину стрелка. Это вместе с новыми моторами Климова М-105Р, мощностью 1100 л.с., позволило самолету продемонстрировать максимальную скорость в 512 км/ч. Но главное, он мог в пикировании прицельно бросить три 500-килограммовые бомбы, а "Юнкере 88" только две. Тормозные решетки и автомат вывода из пикирования дополняют облик эффективного пикирующего бомбардировщика, что и подтвердили госиспытания в НИИ ВВС, закончившиеся в январе 1941 года. По имени главного конструктора самолету присвоили индекс Ар-2. Авиазавод № 22 успел выпустить около 200 этих машин, которые воевали, а в авиации флота даже до 1944 года. Но в феврале 1941 года пришел приказ прекратить производство Ар-2 на заводе в Филях в пользу Пе-2. С началом войны А. Архангельский руководил восстановлением и ремонтом поврежденных СБ и Ар-2.

В приморском городе Таганроге, на авиационном заводе в Конструкторском бюро Георгия Бериева, шла работа по устранению недостатков их морского ближнего разведчика МБР-2. Эта летающая лодка взлетала и садилась на воду Она выполняла очень широкий круг задач и внесла значительный вклад в повышение эффективности флота. Перед войной и до захвата завода немцами было построено около 1500 таких летающих лодок, которые прекрасно проявили себя во время боевых операций.

В конце 1935 года бригада Сухого под общим руководством Туполева начинает разработку одномоторного двухместного разведывательного самолета АНТ-51, выполняющего функции легкого бомбардировщика с убирающимися шасси.

Шеф-пилот КБ Туполева Михаил Громов поднимает его в воздух 25 августа 1937 года с двигателем М-62. Пока шли заводские летные испытания, арестовывают А.Н Туполева, его замов и многих его конструкторов. Сухого не трогают. Как заместитель арестованного Туполева он остается главным на заводе.

Еще весной 1937 года ВВС прислали новые ТТТ на конкурсный многоцелевой боевой самолет "Иванов", разработку которого отслеживал Сталин и считал его очень важным для страны проектом. Опытные экземпляры туполевского "Иванова" получили наименование СЗ (Сталинское задание). Кроме туполевского, свои "Ивановы" смешанной конструкции строили авиаконструкторы Николай Поликарпов, Дмитрий Григорович и Сергей Кочеригин, а харьковский авиаконструктор Иосиф Нейман разрабатывал цельнодеревянный "Иванов".

Но по всему выходило, что туполевский "Иванов", разработанный Сухим, оказался лучшим. Павел Осипович проявил себя как энергичный и высококвалифицированный создатель надежных самолетов. Осенью 1937 года он держал в своих руках все нити доводки АНТ-51. Когда в сентябре летчик Алексеев посадил первый летный экземпляр с убранным шасси, Сухой быстро отремонтировал самолет и успешно завершил программу заводских испытаний. В цехе завода заканчивалась сборка еще двух летных экземпляров туполевского "Иванова", которые должен был опекать Сухой. В этих условиях Сталин не решился арестовать Сухого. Он не хотел резать курицу, которая несет золотые яйца. Так Павел Осипович избежал подневольного труда в сталинской "шарашке" на его же заводе № 156.

На третьем опытном "Иванове" Павел Сухой устанавливает двигатель М-87. Летчик А. Чернявский начал летные испытания в сентябре 1938 года, за три месяца до первого вылета и катастрофы Чкалова на истребителе Поликарпова с таким же двигателем. У Сухого никаких проблем с двигателем М-87 не возникало. Когда по рекомендации военных Сухой установил на этой машине двигатель М-87А, то и с ним его "Иванов" успешно завершил государственные испытания в Евпатории, как потом и с Установленным двигателем М-87Б. Серийный "Иванов" Сухого Су-2 с двигателем М-88 также успешно прошел госиспытания. Так почему же серийное производство столь нужного стране истребителя Поликарпова И-18 °C с двигателем М-88 в 1939 году останавливают? Потому, что страной правил эмоциональный сумасброд.

Когда уже туполевская "шарашка" на заводе № 156 работала на полную мощность, пришел приказ народного комиссара авиапромышленности от 7 июля 1939 года о переводе конструкторов Сухого на харьковский серийный авиационный завод № 135, где начиналось массовое производство их детища. Соответствующее постановление от 4 августа 1939 года предписывало начать строительство ближнего бомбардировщика ББ-1 с мотором М-87А на авиазаводе № 135. Месяц спустя Павел Осипович Сухой назначается Главным конструктором авиазавода № 135 и КБ-29. Затем производство ББ-1 было организовано на таганрогском авиазаводе № 31 и на подмосковном - № 207 в Долгопрудном.

Начали серийное производство с мотором М-88, потом использовали М-88Б. До июня 1941 года сдали военным 413 самолетов Су-2. С началом войны темп выпуска самолетов увеличился. В Харькове в сентябре 1941 года выпускали 5 машин в день, перешли на мотор Швецова М-82 мощностью 1400 л. с, но вскоре завод пришлось эвакуировать в город Молотов (Пермь), где выпустили еще более 60 этих машин.

Самолет нес до 600 кг бомб. Некоторые машины оборудовались пусковыми установками десяти реактивных снарядов РС-82 типа "Катюша". На них устанавливались три или пять пулеметов калибра 7,62. Всего успели выпустить свыше 900 боевых машин Су-2. Один 135-й бомбардировочный авиаполк был полностью укомплектован и еще семь бомбардировочных полков к началу войны успели укомплектовать самолетами Су-2 частично. Они приняли на себя всю тяжесть первого удара немцев и боевой работы в условиях неразберихи и разгрома Красной Армии в 1941 году, когда им зачастую приходилось работать без прикрытия. Но в войсках не знали силуэта Су-2, их принимали за немецкие самолеты, и часть машин была сбита или повреждена огнем своей зенитной артиллерии и своими истребителями (случай, когда Покрышкин сбил Су-2).

Для подготовки к новой войне ВВС были нужны современные транспортные самолеты. В то время лучшим в мире был американский "Дуглас DC-З". И руководство страны принимает мудрое решение закупить лицензию на его производство. Конструкторское бюро авиазавода № 84 в Химках выпустило заново все чертежи нового самолета ПС-84 и обеспечило его производство в Химках, а затем в Ташкенте. Владимир Мясищев переводил размеры чертежей с дюймовой системы на метрическую. Его арестовали там в 1938 году. Михаил Гуревич из Химок перевелся к Поликарпову в 1939-м.

С этим самолетом к нам от американцев пришел плазово-шаблонный метод изготовления внешних обводов деталей, который позволил значительно повысить точность изготовления обтекаемых поверхностей самолетов. Надежная двухмоторная машина, как хорошая рабочая лошадь, проработала всю войну и многие годы после нее. Переоборудованная в начале войны в военно-транспортную, она была названа Ли-2 по фамилии главного инженера завода № 84 Лисунова. Было выпущено 2800 этих машин. Они обеспечили все потребности фронта и тыла в авиаперевозках. Небольшой парк пассажирских самолетов Туполева, выпущенных до войны, с такой работой бы не справился.

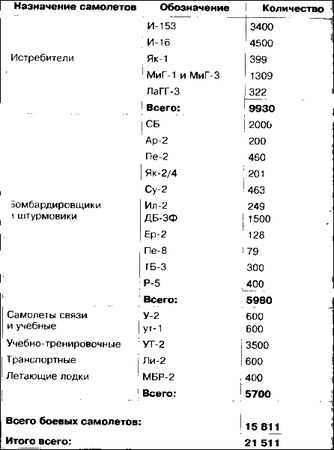

Так с чем же мы пришли к началу войны с Гитлером? Нам, студентам МАИ, наши преподаватели повторяли распространенный тогда миф о неудачах первых месяцев войны из-за малочисленности советской авиации в момент нападения фашистов. Но официальные цифры опровергают этот миф. К началу войны авиационные заводы СССР выпустили:

И на вопрос: чем будем воевать? - авиационная промышленность СССР ответила поставкой Военно-Воздушным Силам перед началом войны с Германией двух тысяч новейших истребителей, а также двух тысяч девятисот современных бомбардировщиков. И это не считая находившихся в эксплуатации в частях истребителей И-153 и И-16, а также бомбардировщиков СБ, ТБ-3 и Р-5. Конечно, не все выпущенные машины были в строю 22 июня 1941 года. Только в войне с Финляндией потеряли 900 из них.

Чем же объяснить разгром наших авиадивизий западных фронтов в начальный период войны, количество самолетов которых в три раза превосходило имевшееся у агрессора? Просто военно-политическое руководство страны за многие годы не сумело создать боеспособную фронтовую авиацию, которая могла длительно воевать в оборонительном сражении. Функционирование сложной системы под названием Военно-Воздушные Силы СССР там, где приближались наступающие войска противника, полностью нарушалось. Большая часть новых и старых самолетов были брошены на приграничных аэродромах западных фронтов, поскольку по разным причинам они не смогли перелететь на восток. Можно сказать, что стремительное наступление немецких танков в Белоруссии и Прибалтике принесло богатые авиационные трофеи.

А ведь почти вся фронтовая авиация западных округов была готова к отражению нападения Германии. Уже на рассвете 22 июня советские бомбардировщики бомбили немецкие аэродромы по ту сторону государственной границы. Затем дело дошло и до Кенигсберга. В истребительных полках по боевой тревоге в воздух поднялись эскадрильи, которые сопровождали бомбардировщиков, успешно вступая в воздушные бои, охраняли свои аэродромы. В первый день войны потери самолетов от налетов небольших групп Люфтваффе на прифронтовые аэродромы, как и в воздушных боях, исчислялись десятками.

Но как только началось перебазирование советской фронтовой авиации на восток, ее потери на земле возросли на порядок. В июле 1941 года число потерянных советских самолетов составляло около пяти тысяч. Однако уже к октябрю авиационная промышленность построила такое же число новых боевых машин.

Только в первые три недели войны люфтваффе потеряло на советском фронте свыше пятисот машин. Хотя для войны с Россией немцы сумели выделить всего около 2800 боевых самолетов.

Заключенные авиаконструкторы

В октябре 1937 года арестовали Андрея Туполева и ближайших его сотрудников. Их доставили во внутреннюю тюрьму Лубянки и начали выбивать показания - подписи под фальшивыми обвинениями. А главное обвинение состояло в том, что якобы Туполев передал фашистам в Германию секретный проект нового двухмоторного истребителя, по которому Мессершмитт построил свой Me 110 G. Абсурдность сценария драматургов НКВД для специалистов была очевидна. Ведь Ме110 G уже летал в Германии с 1934 года!

Из книг А.С. Яковлева "Цель жизни" и "Советские самолеты" становится ясной позиция верхушки руководства страны, к которой автор был близок. Озлобленная медленными темпами перевооружения авиации в преддверии большой войны, она стремилась переложить свою вину на козла отпущения - строптивого и независимого авиаконструктора Туполева. Он-де своевременно не заменил тихоходные бомбардировщики ТБ-3 и не увеличил своевременно скорость бомбардировщиков СБ, которых начали сбивать в Испании немецкие истребители. Ну а повод для показательного ареста, подходящий для обывателей, быстро придумали творцы из НКВД.

В эту компанию арестованных попал и Александр Бородач, курировавший завод Туполева, ответственный работник аппарата Наркомата авиационной промышленности. Много лет спустя мы стали друзьями и коллегами по кафедре "Конструкция и проектирование самолетов" МАИ. Несмотря на перенесенные страдания, доцент Бородач был очень жизнерадостным человеком, сохранил чувство юмора и помнил ВСЕ. Каждую неделю в большой компании мы хлестались березовыми вениками в парилке Центральных бань. Он мне много рассказывал о тех страшных днях:

- Когда тебя долго бьют и мучают, ты теряешь волю. Тебе говорят: назови еще одну фамилию, и мы прекратим все это. Ты начинаешь судорожно вспоминать и называешь фамилию просто знакомого или сослуживца, лишь бы прекратить эти муки.

Так они друг на друга и клеветали. Бородачу по сценарию следователей отводилась роль курьера, передавшего пакет с секретными документами немецкому летчику, совершавшему кругосветный перелет и выполнившему запланированную посадку на Центральном аэродроме Москвы. Бородач вспоминал:

- Обвинения я подписал. Но заметил их оплошность, точно зная, что в день прилета немца в Москву я был в Сочи на отдыхе. А когда меня привели на заседание суда так называемой "тройки", то там я заявил о нестыковке обвинения. После проверки я отделался десятью годами лагерей, а мог бы получить и "вышку".

Бородач попал в концлагерь. Однажды их команду отправили на месяц в тайгу на лесозаготовки. Это была верная смерть. И оставшиеся в лагере зэки прощались с ними как со смертниками. В тайге они жили в палатках, а из лагеря только раз в три дня им привозили трехсотлитровую бочку из-под бензина с баландой, в которой плавали редкие рыбьи головы и шелуха от мороженой картошки.

Спасение пришло неожиданно. Когда спиливали березы, то на пнях через несколько часов вырастала искрящаяся шапка сока. Изможденные, голодные люди падали на колени и, захлебываясь, пили эту целительную влагу. И через несколько дней умирающие люди почувствовали, как силы стали возвращаться к ним. Появилась надежда. Когда через месяц они возвратились в лагерь, их не узнали. Вместо шатающихся доходяг-дистрофиков стояли улыбающиеся здоровые люди. Пробуждающиеся весной березы поделились с людьми своими жизненными силами

После этого рассказа Бородача я каждую весну в ближайшем лесу собирал березовый сок, поил им своих домашних и всегда отвозил банку свежего сока бывшему зэку, моему старшему другу.

С 1938 года заключенных авиаконструкторов стали собирать в небольшом городке Болшево под Москвой вместе с ценными специалистами кораблестроения, танкистами, артиллеристами, вооруженцами и радистами Тюрьма в Болшево была сборником-распределителем, куда конструкторов свозили из тюрем и лагерей и затем переводили в тюрьмы по специальностям.

Для авиаторов нашлось место в Москве. Еще в 1936 году Туполев выбрал место для своего КБ на берегу реки Яузы, рядом с улицей Радио, где была старая территория ЦАГИ. Он пригласил архитектора В.А. Веснина, и было построено красивое и самое большое в Москве здание конструкторского бюро. Поскольку арестованных авиационных конструкторов набралось более ста и для их нормальной работы требовалось еще много вольнонаемных инженеров, техников, деталировщиков и копировщиков, то авиационное КБ-тюрьму решили разместить тут.

По решению правительства разработка проектов боевых самолетов силами заключенных авиаконструкторов возлагалась на НКВД. Как и десять лет спустя, Берия отвечал за самый важный, по мнению Сталина, участок работы. Потом он будет руководить созданием советской атомной бомбы.

У НКВД уже имелся опыт ОГПУ. В начале тридцатых годов, когда раскрутили дело Промпартии и арестовали много авиационных конструкторов, их собрали в первой советской авиационной тюрьме, в ЦКБ-39 ОГПУ. Там над истребителем И-5 трудились Поликарпов, Григорович и другие.

На туполевском заводе № 156 большое здание КБ надо было подготовить для такого большого числа заключенных авиаконструкторов. На авиационных заводах Москвы быстро изготовили сотни стальных решеток на окна. На крыше огородили площадку для прогулок. Тюрьма занимала три верхних этажа. Четыре конструкторских зала выходящие окнами во двор, превращены в спальни где были солдатские койки, тумбочки и стулья. Помещения с окнами на улицу Радио заняла администрация и охрана НКВД. Этажом ниже - просторная столовая и кухня. Только одна внутренняя лестница соединяла тюрьму с конструкторскими залами внизу, куда зэки ходили на работу. Распорядок дня, как в пионерлагере. Будили в семь утра. Завтрак в восемь. Работа с девяти до семи вечера с часовым перерывом на обед. В восемь вечера - ужин и затем свободное время. В одиннадцать гасили свет - отбой. Весной 1941 года рабочий день увеличили до 12 часов. Стерегли зэков-конструкторов две охраны. Внутри - надзиратели Бутырской тюрьмы, а снаружи охрана авиационного завода.

Идея тюрьмы для ценных авиационных специалистов была согласована НКВД с Наркоматом авиационной промышленности. Она основывалась на постулате, что "справедливо осужденные враги народа" уже существуют в большом числе, но, являясь ценными авиационными специалистами, могут принести стране больше пользы, работая в КБ-тюрьме, чем в лагерях и обычных тюрьмах НКВД. Назвали это учреждение Центральным конструкторским бюро - ЦКБ-29. В народе такие тюрьмы для специалистов называли "шарашками". Были еще КБ-тюрьмы для конструкторов авиационных двигателей и ракет.

Конечно, перевод из обыкновенной тюрьмы или лагеря в ЦКБ-29 воспринимался конструктором как счастье. Об этом очень хорошо вспоминает Л.Л Кербер в очерках "А дело шло к войне" (www militera.lib ru/ memo/russian/kerber/01 html), который попал в ЦКБ-29 после трех лет лагерных мучений

Конструкторы не имели права подписывать разработанные ими чертежи, а были обязаны в графе "фамилия" ставить штампик со своим номером. Была даже сформулирована теория, согласно которой конструктор, изолированный от семьи и всех жизненных соблазнов и развлечений, работает более продуктивно и разрабатывает лучшие технические решения. А в критический для страны период времени такая изоляция, мол, вполне оправданна.