Такие крутые перемены направлений деятельности для иного человека могли бы оказаться губительными, тогда как Далю это шло только на пользу: расширялся круг его контактов с людьми различных социальных уровней, разностороннее становились его знания, богаче жизненный опыт. Все это затем отлилось в 200 000 слов "Толкового словаря живого великорусского языка", в котором нашло отражения не только материальное, но и духовное разнообразие русской жизни.

Медицинская специальность – одна из самых насыщенных людскими контактами, и, несомненно, немалое количество слов, пословиц и поговорок Владимир Иванович "подслушал" у своих пациентов. Кроме того, медицина и близкие к ней биология и естествознание получили широкое отражение на страницах словаря, без чего он утратил бы свою энциклопедическую полноту.

Не в юном возрасте – двадцати пяти лет от роду, уже пройдя курс обучения в Морском корпусе и дослужившись до чина лейтенанта, поступил Владимир Иванович на медицинский факультет Дерптского университета. У Мойера он познакомился с Н.И. Пироговым, который оставил о Дале такие воспоминания:

"Это был замечательный человек… За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить… Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими способностями, необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну…"

Николай Иванович имел в виду начавшуюся в 1828 году войну с Турцией, на которую Даль был призван в качестве военного врача. В связи с мобилизацией ему пришлось досрочно завершить курс обучения. Однако он успел еще защитить диссертацию на звание доктора медицины и хирургии. Есть свидетельства, что Н.И. Пирогов знакомился с его диссертационной работой посвященной случаю успешной трепанации черепа и наблюдению над больным с неизлечимым заболеванием почек.

Вернувшись с фронта и поселившись в Петербурге, Даль быстро выдвинулся как искусный глазной хирург.

"Осмелюсь заметить, что глазные болезни, и особенно операции, всегда были любимою и избранною частию моею в области врачебного искусства, – вспоминал Владимир Иванович. – Я сделал уже более 30 операций катаракты, посещал глазные больницы в обеих столицах и вообще видел и обращался с глазными болезнями немало…"

Особенно, как мы уже слышали, преуспел он в деликатных операциях удаления катаракты (катаракта, читаем в его словаре, – "слепота от потускнения глазного хрусталика; туск, помрачение прозрачной роговой оболочки"). Я думаю, что сохранившаяся у него на долгие годы даже после ухода из медицины приверженность этим операциям обусловлена не только профессиональным интересом, но и душевными склонностями к сказочным эффектам: прозрение ослепшего человека неизменно походило на волшебство.

Несомненно, что самыми памятными событиями в жизни Даля были несколько встреч с Пушкиным. Знакомство с Пушкиным состоялось зимой 1832 года, когда он передал поэту свои "Русские сказки. Пяток первый" (СПб., 1832 г.). В сентябре 1833 года они встретились в Оренбурге, куда Пушкин "нежданный и негаданный", приехал собирать материал для "Истории Пугачевского бунта". Вместе они ездили в историческую Бердскую слободу, где была ставка Пугачева. Вскоре, по словам П.И. Мельникова-Печерского, Пушкин подарил Далю рукопись сказки "О рыбаке и рыбке" с надписью "Твоя от твоих. Сказочнику казаку Луганскому, сказочника Александра Пушкина". Полагают, что сюжет этой сказки Пушкину сообщил Даль.

Весной 1835 года Пушкин пересылает Далю "Историю Пугачевского бунта" и сообщает ему сюжет сказки написанной Далем "О Георгии Храбром и волке". По настоянию Пушкина написано драматическое произведение "Ночь на распутий, или Утро вечера мудренее". К 1836 году относится стихотворное послание Даля "Александру Сергеевичу Пушкину", где он приветствовал начало издания журнала "Современник".

В конце 1836 года Даль возвращается из Оренбурга, где он занимал важную административную должность, в Петербург, где встречи его с Пушкиным возобновились.

Как всесторонне одаренный и творчески мыслящий человек, Даль, в период общения с умирающим Пушкиным и анализируя результаты вскрытия, в котором он непосредственно участвовал, сделал, на наш взгляд, сенсационное открытие о причине смерти Пушкина, о чем он "просигналил" потомкам. Однако потомки в течении 175 лет со дня смерти великого гения земли Русской так и не сумели принять и расшифровать этот сигнал, посланный другим гением России.

Итак, внимательно вчитаемся в текст записки В.И. Даля "Вскрытие тела А.С. Пушкина".

"По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.

В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены.

По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена.

По направлению пули надобно заключить, что убитый стоял боком, в пол-оборота, и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших разысканий (Выделено мной. – А.К.).

Относительно причины смерти – надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или пасечных излияний, ни приращений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а, наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости.

Даль с математической точностью показал, что "По направлению пули надобно заключить, что убитый стоял боком, в пол-оборота, и направление выстрела было несколько сверху вниз".

Траектория пули на сравнительно близком расстоянии от точки ее вылета (3) – прямая линия. Чтобы провести такую линию надо знать всего две точки, через которую, согласно аксиоме элементарной геометрии можно провести единственную линию. Даль эти две точки указал, поскольку участвовал на вскрытии тела, это: входное отверстие в теле Пушкина (2) и застрявшая в кресцовой кости пуля (1). Чтобы все эти три точки уложить на одной прямой линии (траектория полета пули), необходимо развернуть тело Пушкина в пол-оборота влево.

1) Застрявшая в крестцовой кости пуля;

2) Входное отверстие в теле Пушкина;

3) Точка вылета пули из пистолета Дантеса.

Казалось бы, никаких проблем, как правило, стрелки так и поступают, и на известных картинах, изображающих дуэль, они целят в противника, повернувшись вполоборота влево (для правшей) или вправо (для левшей).

Естественно допустить, что Даль поинтересовался у Данзаса о том, как шли противники, прицеливаясь друг в друга. По условиям дуэли до барьера требовалось сделать всего пять шагов и прицеливание начинается уже с первого шага. Стало быть, чтобы не сбилась линия прицеливания, стрелок делает эти пять шагов уже развернувшись в соответствующую сторону вполоборота. А вот чтобы узнать, как ответил Данзас на вопрос Даля, необходимо ознакомиться с еще одним документом, вернее, с тремя, но для нас представляет особый интерес последний из нижеприведенных официальных документов. Князь П.А. Вяземский давал показания в военно-судебной комиссии по поводу того, был ли он информирован о том, что должна состояться дуэль между Пушкиным и Дантесом, в частности, он показал:

(…) Не знав предварительно ничего о дуэли, про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, и при первой встрече моем с г. д'Аршиаком просил его рассказать о том, что было. На сие г. д'Аршиак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня притом показать письмо г. Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей дуэли. Между тем письмо его доставлено мне было уже по отъезде г. д'Аршиака за границу и, следовательно, не могло быть прочтено и поверено вместе обоими свидетелями и получить в глазах моих ту достоверность, которую я желал иметь в сведениях о несчастном происшествии, лишившем меня человека, столь близкого сердцу моему. Вследствие того и отдал письмо сие г. Данзасу, который возвратил мне оное с письмом от себя: прилагаю у сего и то и другое. (…) (8 февраля 1837 г).

В прилагаемом к показаниям Вяземского письме д'Аширака, последний пишет:

"Князь!

Вы желали знать подробности грустного происшествия, которого г. Данзас и я были свидетелями. Я сообщаю их вам и прошу вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью.

Было половина пятого, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежища в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на двадцать шагов расстояния, по обоим концам которого они были поставлены. Барьер означили двумя шинелями; каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас подал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в ту же минуту был уже у барьера; барон Геккерн сделал к нему четыре или пять шагов. Оба противника начали целить: спустя несколько секунд, раздался выстрел. Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли; он приподнялся и, сидя, сказал: "постойте!" Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу; он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Георг Геккерн остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целить; рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерн, стоявший неподвижно после своего выстрела, упал в свою очередь раненый.

Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела – и оно окончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание; после нескольких минут забытья он наконец пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он, на расстоянии полуверсты самой скверной дороги, сильно страдал, но не жаловался.

Барон Геккерн, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дождался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжение всего дела обе стороны были спокойны, хладнокровны – исполнены достоинства.

Примите, князь, уверение в моем высоком уважении.

Виконт д'Аршиак.

1 февраля 1837 г.

(Заметим, что д'Аршиак считает, что Дантес не дошел до барьера 1–2 шага)

Ознакомившись с письмом д'Аширака, К.К. Данзас счел необходимым уточнить некоторые положения письма ("неверности"), в связи с чем написал довольно пространное письмо на имя князя П.А. Вяземского:

"Милостивый государь, князь Петр Андреевич!

Письмо к вам от г. д'Аршиака, о несчастном происшествии, которому я был свидетелем, я читал. Г. д'Аршиак просит вас предложить мне засвидетельствовать показания его о сем предмете. Истина требует, чтобы я не пропустил без замечания некоторые неверности в его рассказе. Г. д'Аршиак, объяснив, что первый выстрел был со стороны г. Гегкерна (Дантеса) и что А. С. Пушкин упал раненный, продолжает: "les témoins s'approchèrent; il se releva sur son séant et dit: "attendez!" L'arme, qu'il tenait a la main, se trouvant couverte de neige; il en prit une autre. J'aurais pu établir une reclamation, un signe du baron Georges de Heckern m'en empêcha" 1) Слова А. С. Пушкина, когда он поднялся, опершись левой рукой, были следующие: "Attendez! je me sens assez de iorce pour tirer mon coup. 2) Тогда действительно я подал ему пистолет, в обмен того, которой был у него в руке и ствол которого набился снегом, при падении раненого. Но я не могу оставить без возражения замечание г. д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета и был удержан в том знаком Геккерна (Дантеса). Обмен пистолета не мог подать повода, во время поединка, ни к какому спору. По условию каждый из противников имел право выстрелить; пистолеты были с пистонами, следовательно, осечки быть не могло; снег, набившийся в дуло пистолета Александра Сергеевича, усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его. Никакого знака ни со стороны г. д'Аршиака, ни со стороны г. Геккерна (Дантеса) дано не было. Что до меня касается, то я почитаю оскорблением для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника с преимуществами, на которые не имел права.

Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета сказано не было. Если бы оно могло возродиться, то г. д'Аршиак обязан был объявить возражение и не останавливаться знаком, будто бы от г. Геккерна (Дантеса) поданным. К тому же сей последний не иначе мог бы узнать намерение г. д'Аршиака, как тогда, когда бы оно было выражено словами; но он их не произносил. Я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка г. Геккерном (Дантесом); но решительно отвергаю, чтобы он произвольно подвергся опасности, которую мог бы от себя отстранить. Не от него зависело уклониться от удара своего противника, после того, как он свой нанес. Ради истины рассказа прибавлю также замечание на это выражение: "Геккерн (Дантес) неподвижный до тех пор – упал". Противники шли друг на друга грудью. Когда Пушкин упал, тогда г. Геккерн (Дантес) сделал движение, чтобы подойти к нему; после же слов Пушкина, что он хотел стрелять, он возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь свою правою рукою. По всем другим обстоятельствам я свидетельствую справедливость показаний г. д'Аршиака.

С совершенным и проч. К. Данзас

6 февраля 1837 г.".

(Выделено мной. – А.К.).

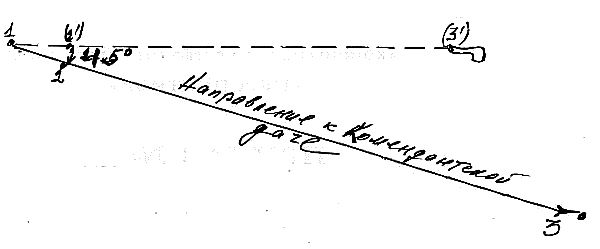

Итак, противники шли друг на друга грудью! Никакого пол-оборота влево Пушкин не делал из-за ненадобности. Ему не надо было целить в Дантеса, поскольку он не собирался в него стрелять, по той простой причине, что он ожидал упреждающего смертельного выстрела со стороны противника. Стало быть и целить в него, избрав более удобную позу, ему не требовалось даже непосредственно у барьера. Он навел свой пистолет в сторону противника для видимости, подставив свою грудь для выстрела со стороны Дантеса. Спрашивается, почему "грудью" шел Дантес? Во-первых, он еще не дошел один-два шага до барьера, чтобы изготовиться к стрельбе из более удобного положения, повернувшись пол-оборота влево. Во-вторых, как опытный стрелок, он мог поразить противника прямо в сердце из любого положения. Но ни того, ни другого он сделать не успел (или не хотел?) – раздался выстрел! Откуда? Чтобы узнать, откуда прозвучал выстрел, необходимо воображаемую линию огня из пистолета Дантеса повернуть вправо на пол-оборота от предполагаемого положения корпуса тела Пушкина – это будет угол, равный 45°.

Таким образом, траектория полета пули, поразившей поэта, смещается вправо от воображаемой траектории полета пули из пистолета Дантеса на 45°. Действительно, если бы Пушкин стал правым боком по отношению к Дантесу, то это был бы "оборот" (90°), следовательно, пол-оборота составляет 45°. Поскольку Пушкин этого пол-оборота не делал, то угол между траекторией полета пули, поразившей поэта, и линией (на рисунке – -) предполагаемой траектории полета пули, не выпущенной из пистолета Дантеса, составляет 45°. Это направление на Комендантскую дачу.

Далее, пуля, по расчетам Даля, имела траекторию полета "Несколько сверху вниз". Такое направление полета пули из пистолета Дантеса могло случиться в том случае, если бы стрелок намеренно целил Пушкину в низ живота, о чем пишут едва ли не все исследователи.

При этом, версии исследователей отличаются друг от друга с точностью "до наоборот", в зависимости от симпатий или антипатий к Дантесу.

Первые утверждают, что Дантес целил в ноги, не желая причинить серьезного вреда Пушкину, но прицел, якобы, был несколько смещен, и он, сам того не желая, нанес Пушкину смертельный удар в низ живота.

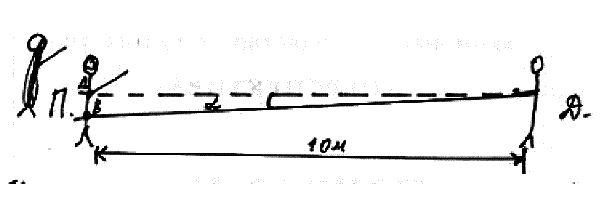

Другие, напротив, считают, что Дантес целил в сердце Пушкину (как того хотел сам Пушкин), но тот же самый дефект прицела увел траекторию вниз. Зная расстояние между противниками (11–12 шагов, или около 8–9 метров) и между входным отверстием пули и сердцем поэта, можно вычислить угол "смещения" траектории" полета пули Дантеса ("сверху вниз").

Итак, линия ПД (расстояния между противниками в момент воображаемого выстрела Дантеса) ~ 10 м;