Эта книга о людях, мало известных широкому кругу публики (хотя в кругу специалистов их имена порой говорят о многом). О тех, кто испытывает и доводит до ума автомобильную технику.

А "командором" на сленге испытателей принято называть руководителя выездных испытаний (в народе именуемых автопробегами), проводимых в разных регионах страны, а то и за её пределами. Как правило, им является ведущий инженер того или иного проекта.

В непростой шкуре командора автору – ведущему испытателю опытных моделей Горьковского и Волжского автозаводов – довелось пребывать три с лишним десятка лет и, думается, его наблюдения могут представлять определённый интерес.

Правда, мемуары сейчас пишут все. Зачастую, увы, они сводятся к банальному жизнеописанию – "родился", "женился" и прочее.

Посчитав подобный подход абсолютно для себя неприемлемым, автор постарался в меру сил выстроить событийный ряд из деяний и процессов, в которых ему довелось участвовать.

Вдобавок, чтобы всё это опять же никак не походило на автобиографию, события изложены в виде отдельных эпизодов.

В текст включены также фрагменты из книги "Высокой мысли пламень", редактором-составителем которой довелось быть автору.

Книга обильно проиллюстрирована фотографиями из личного архива автора. По принципу "Лучше один раз увидеть…".

Что из всего этого получилось – судить читателям.

Содержание:

ВИЖУ ЦЕЛЬ - Записки командора 1

Вместо пролога 1

I. Выбор 1

II. Там, за поворотом 5

III. Я встретил ВАЗ, и всё былое,, 13

IV. Первый блин – "Чебурашка " 20

V. "Нива" – рождение замысла 22

VI. Совсем другая машина 25

VII. Выпускной экзамен 32

VIII. Каракумский зной 38

IX. Из пекла – в стужу 43

X. Амфибия – начало 46

XI. Делаем машину компактнее 49

ХII. Грустный финал 51

ХIII. О разном 54

Эпилог 56

Примечания 56

ВИЖУ ЦЕЛЬ

Записки командора

Вместо пролога

Транспортёр лежал в бурном потоке на дне Варзобского ущелья вверх гусеницами, снаружи виднелось лишь несколько траков. Ревущая вода, мутная от захваченных пузырьков воздуха, с силой перекатывалась через днище. Выбраться из бронированной кабины можно только через верхние люки, которые сейчас оказались прижатыми ко дну горной реки. Успели мужики выскочить? Или… нет?

Вдруг вижу изрядно поцарапанного Гену Хрулёва, инженера этой машины, с трудом карабкающегося вверх по склону довольно крутого обрыва. Кричу, пересиливая рёв Варзоба:

- Где водитель? Где Саня?

Выбравшись наверх, он трясущейся рукой показывает на торчащие из воды гусеницы, не в силах произнести ни слова.

У меня подкосились ноги. Саня Шмелёв остался там, в кабине. И достать его оттуда сейчас не в человеческих силах.

Где и что я, как командор южно-горных испытаний гусеничных транспортёров ГАЗ-73, сделал не так? Где та ошибка, которая привела к столь страшной развязке? Полной мерой отвечая в этой экспедиции и за технику, и за людей, я всё-таки не уберёг одного из них! Не уберёг! И нет мне прощения!

Это были, не скрою, самые страшные минуты моей жизни. Погруженный в жуткую пучину мрачных мыслей, вдруг слышу как сквозь сон:

- Нашли! Живой!..

И вижу, как два таджика ведут по дороге мокрого, но живого Шмелёва, с трудом переставляющего ноги:

- Течением отнесло! Прямо к нам! Аллах не захотел взять его к себе!

Не веря такому счастью, кидаюсь к нему, ощупываю ноги, руки:

- Как ты? Ничего не сломал? Где болит? Головой не ударился? Рёбра целы? - беспрерывный поток несвязных слов.

Как ни странно, в такой страшной передряге он отделался всего лишь несколькими ушибами!

Оказалось, что как только машина пошла с обрыва вниз, инженер выпрыгнул первым – ему не мешали рычаги бортовых фрикционов. И дальнейшего, катясь кубарем по склону, видеть не мог. Водитель выскочил в самый последний момент, когда машина была уже в воде и бешеный поток стал её переворачивать. Замешкайся он ещё самую малость, и лежать бы ему сейчас на дне.

А теперь самое время рассказать, что всему этому предшествовало.

I. Выбор

Автомобилями я бредил с детства. И это была не просто игра в машинки, через которую проходит абсолютное большинство нормальных пацанов. Во всяком случае, она растянулась на всю сознательную жизнь.

Запомнилось, как в день рождения родители подарили мне большую и действующую трофейную модель немецкого колёсного бронетранспортёра. Жили мы тогда в Германии, в Потсдаме. Отец забрал меня из голодной России в декабре 1945-го, сразу же, как фронтовикам разрешили привозить семьи.

Транспортёр тот заводился ключом и довольно лихо ездил, да ещё в фарах загорались крохотные лампочки. Можете представить реакцию маленького человечка, которому только-только стукнуло девять, в жизни не видевшего ничего подобного! Впечатление было настолько ярким, что запомнилось навсегда.

Итак, декабрь 1945 года. Бои закончились всего лишь полгода назад и границы между зонами союзников были ещё довольно прозрачными. Правда, уже ходили слухи о том, что с Нового года в Берлине будут какие-то сектора. И отец, не откладывая дело в долгий ящик, решил показать мне и рейхстаг, и Бранденбургские ворота, и всё такое прочее.

Помню, что сели в пригородную электричку – они уже ходили. Ехать было всего-ничего, поскольку Потсдам фактически является берлинским пригородом. По дороге увидели из окна незнакомый мне синий флаг с красными перекрещивающимися полосами.

- Англичане, - пояснил отец.

Берлин лежал в руинах. По знаменитой главной улице Унтер-ден-линден ("Под липами"), также полностью разрушенной, подошли к Бранденбургским воротам, которые я сразу узнал по газетным снимкам – их было тогда без счёта.

А вот и пресловутый рейхстаг, также знакомый по фотографиям. От него практически осталась одна "коробка" – внутри всё было выжжено и разрушено. Стены в рост человека и выше плотно исписаны фронтовиками. Собственно, даже не исписаны - всё было нацарапано на стене штыками, ножами и прочим. Кое-где были едва различимы надписи, сделанные углём и смытые обильными берлинскими дождями.

Май 1945 года. Наши войска в Берлине у Бранденбургских ворот и рейхстага I снимки из журнала "Огонёк" за 1945 год).

Там же, ровно сорок лет спустя (снимки автора практически с тех же точек). Рейхстаг находился в западном секторе Берлина, за стеной. Её видно на правом снимке – кто думал тогда, что через четыре года она рухнет. Над рейхстагом – флаг ФРГ (хотя Западный Берлин в её состав и не входил).

Потсдам, 1985 год (снимки автора). Слева – знаменитый дворец Цецилиенхоф, где в июле-августе 1945 года Большая тройка свершила послевоенный передел мира. Справа – наш бывший дом на Мольткештрассе, 36, всё ещё стоит.

Потсдамский сувенир середины прошлого века…

С русским матом в таком объёме я столкнулся впервые и был весьма всем этим ошарашен. Но думаю, что отец поступил совершенно правильно, хотя, быть может, и несколько непедагогично. Надо было видеть жизнь такой, какая она есть.

Он посадил меня на плечи, вручив какую-то железяку, коих вокруг валялось великое множество, и сказал:

- Пиши, сынок! Войди в историю!

Что я там накарябал, сейчас уже, к стыду своему, не помню. Наверное, что-нибудь типа "Здесь был Вадя". Тем не менее, на рейхстаге я всё-таки расписался !

* * *

Потсдамский дворец Цецилиенхоф, где летом 45-го Большая тройка вершила судьбы мира, находился на берегу озера в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Зевак туда не пускали, но округу мы с дружками облазили всю – ребятишек из послевоенной России понаехало предостаточно.

На том озере была великолепная рыбалка. Берега заросли таким густым и высоким камышом, что стоявшие чуть ли не в метре друг от друга рыбаки друг друга не видели. Среди рыболовов было очень много немцев – с едой у них, в отличие от русских "оккупантов", имевших отдельные магазины и столовые, тогда было неважно.

А вот крохотный эпизод, ярко характеризующий немецкий характер. В то время ловить рыбу в этом озере можно было без ограничений, но с одним условием – не отлавливать молодь длиной менее 10 см.

Русские, конечно, чихать хотели на подобные запреты. А мы как-то раз из камышей видим немца, поймавшего небольшую рыбку. К нашему удивлению, он достал из кармана линейку, измерил добычу и… выпустил её обратно в воду. Немец есть немец! Нельзя – значит нельзя! Даже если рядом и нет никого (нас он видеть не мог, это точно)!

Хорошо запомнились жестокие драки "стенка на стенку" с немецкими мальчишками. Взрослые – и наши, и немцы – решительно их пресекали, но ребятня всегда бескомпромиссна!

Всерьёз увлечение автомобилями началось в Краснодаре, куда мы переехали из Германии в 1949 году, сразу же после демобилизации родителей.

По соседству располагалось небольшое автохозяйство. И я пропал! До той поры и представить себе не мог, сколько радости может доставить отмывание жутко грязных и замасленных деталей в солярке или керосине! Откуда у сынка весьма интеллигентных родителей взялась эта, никак не мимолётная, страсть – уму непостижимо!

А уж когда в первый раз доверили загнать потрёпанный грузовичок ГАЗ-51 на яму – восторга не передать!

Насквозь пропахший гаражом, возвращался домой, где меня, естественно, ждала очередная взбучка. "Предки" мои почему-то этой радости никак разделить не хотели.

* * *

И не было проблем, где учиться после школы. Конечно там, где готовят автомобилистов.

Шёл 1954 год. Изучив все доступные справочники, нашёл два подходящих ВУЗа – в Новочеркасске и Горьком. Первый отпал сразу же, поскольку готовил только эксплуатационников, а мне, желторотому юнцу, смутно хотелось чего-то большего, чем просто ремонтировать грузовики на автобазе.

Посему – только Горький!

* * *

Увы, первый заход на высшее образование оказался неудачным (подробности опускаю). Эх, молодо-зелено! И только со второй попытки всё пошло дальше как по маслу. Что ж, очевидно, всякий плод должен созреть.

Об учёбе в Горьковском политехе (ГПИ) много распространяться не буду. Ничего особо интересного, всё как у всех. Хотя, конечно, студенческая жизнь каждого человека незабвенна (молодость!).

Учился в одной группе с Юрой Кудрявцевым, будущим главным конструктором ГАЗа. Добродушный, спокойный и невозмутимый гигант, которого ничто не могло вывести из себя, он по праву был старостой группы и, вдобавок, отлично играл в баскетбол, был членом институтской сборной команды. Надо сказать, что увлечение баскетболом среди студентов в те годы было повальным.

Горький, Первомай-58. Студенты – автор, Ю. Федюнин и Ю. Кудрявцев (будущий главный конструктор ГАЗа).

* * *

Предмет "ДВС" (двигатели внутреннего сгорания) нам преподавал доцент Е. Жданов, родной брат известного сталинского сподвижника А. Жданова, имя которого носил тогда и наш институт. Был он небольшого роста, но очень важным, говорил медленно и значительно, придавая весомость каждому слову.

Как-то раз он читал лекцию в конференц-зале, где сидел весь наш поток – пять групп. И, продиктовав какую-то формулу, важно и не спеша произнёс своим скрипучим голосом:

- Запишите… Я вас не тороплю…

Откуда-то из задних рядов тут же раздалось – тем же голосом и точно такой же интонацией:

- А мы и не торопимся…

Зал грохнул. Жданов покрылся красными пятнами, но сдержался. Дело было уже после XX съезда – раньше такие шуточки вряд ли сошли бы безнаказанно.

Летом студенты ездили на село. Никаких стройотрядов тогда ещё не было – они появились позже. Просто комплектовались бригады из одной-двух групп, которые и направлялись в разные районы области.

Нашей бригаде, в частности, довелось принять участие в электрификации такой глухомани, о которой мы ранее даже и не подозревали.

Помню, что деревня та носила выразительное название Кривая Шелокша. Особенно удручающими были там вечера. Если в домах ещё брезжили кое-где тусклые огоньки керосиновых ламп (это в середине XX века!), то на улице вообще было хоть глаз выколи! Нечего было и думать выйти из дома без фонарика! Хорошо ещё, что мы ими и батарейками загодя запаслись – знали, куда ехали!

Кроме темноты, запомнилась вечерняя скукотища. Ни клуба, ни кино, ни танцев, ни молодёжи – кто ж будет жить в таких пещерных условиях! Играли в избе до одури в карты, вот и весь досуг.

За пару летних месяцев мы возвели там кирпичное здание трансформаторной подстанции и установили множество столбов ЛЭП вдоль дороги к соседнему крупному селу, до которого было около 20 км.

Дождаться "лампочки Ильича" нам, правда, не довелось – энергетики подключили Шелокшу только на следующий год. Но чувство хорошо сделанной работы осталось надолго.

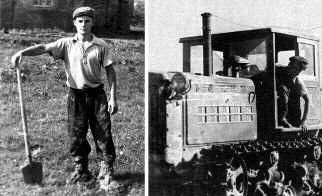

Слева – электрификация деревень в глухомани Горьковской области (рытьё ям иод столбы). Справа – под знойным целинным солнцем. На выхлопной трубе трактора ПТ-54 – тот самый свисток (видна верёвочки к комбайнёру).

* * *

А потом была целина… У нашего ГПИ в Кустанайской области был подшефный совхоз "Баррикады". Довелось поработать там на уборке хлеба штурвальным – т. е. помощником комбайнера – на прицепном комбайне "Сталинец-6".

Запомнилось, что очень интересно была налажена связь с трактором ДТ-54, тащившим эту махину по полю.

Грохот от его гусениц и агрегатов комбайна стоял такой, что кричать и свистеть было бесполезно. Поэтому выхлопная труба трактора, которая торчала вверх прямо перед кабиной, была оборудована мощным свистком, приводимым в действие специальной веревочкой, тянущейся к мостику комбайна. Услышав свисток, тракторист оборачивался, а мы с комбайнером знаками объясняли ему, что нужно сделать – включить другую передачу, остановиться и т. п.

После уборки хлеба поле тут же перепахивалось. Здесь всем нашим – кто хотел, конечно, - удалось вволю поработать на тракторе. Работа по пахоте довольно нудная, загоны на целине длиннющие – к примеру, наше поле имело в длину около 6 км. И совхозные трактористы с удовольствием эту "честь" студентам уступали. Конечно, убедившись сначала, что всё будет сделано как надо.

И зелёные юнцы, гордые оказанным доверием, с работой этой успешно справлялись.

Но истинными "королями" нашей группы на целине были Рубен Крыджаян и Серёжа Мотов. В отличие от нас, они до института успели уже обзавестись водительскими правами. Поэтому на целине им доверяли водить грузовики, возившие зерно от комбайнов на ток. Как мы им тогда завидовали!

Кстати, работали они превосходно и получили по медали "За освоение целинных земель", что в те времена было весомой наградой. Остальным достались лишь нагрудные знаки.

* * *

В 1960 году выпустили нас инженерами-механиками по специальности "Автомобили и тракторы", снабдив вдобавок лейтенантскими погонами танкистов – в качестве зампотехов танковых рот.

Будущие лейтенанты-танкисты – автор, В. Гусаков и О. Образцов.