Нельзя сказать, что он не видел недостатков в текущей жизни. Видел, конечно, и писал об этом. Искренне переживал: было немало такого, что ему хотелось улучшить. Но когда вдруг начали расшатывать Советский Союз и возникла угроза демонтажа Советской власти, он воспринял это как катастрофу.

Я запомнил вот что. Поначалу, в связи с нараставшей стихией разрушения, кое-кто обращался к нему чуть ли не с поздравлениями. Дескать, вы так много сил потратили на улучшение системы, критикуя советскую действительность, но мы же понимаем, что не улучшить ее вы хотели, а сломать. Он обижался и категорически возражал: нет, не было у меня никакого второго дна, никакого подвоха!

В.К.: То есть в отличие, как выяснилось, от многих, он был вполне искренним в жизни и творчестве?

С.Р.: По-моему, такова суть. Лицемерие в любой форме было ему отвратительно. Он рассказывал, например, как однажды, будучи в Америке, встретился с одним из своих учеников по Высшим литературным курсам, который стал эмигрантом. И очень отцу не понравилось, как тот вел себя. В конце концов, сказал ему: "А знаете, в Советском Союзе вы были совершенно другим". Ответ поразил: "Там я все время притворялся". Тогда у отца вырвалось: "Так, может, вам и здесь надо притворяться?"

B.К.: Сам он, я думаю, никогда не смог бы уехать из "этой страны", как выражаются некоторые.

C.Р.: Ни в коем случае! Он с удовольствием ездил в разные страны, с огромным интересом все там воспринимал, особенно музеи, выставки, памятники. Но уже довольно скоро начинал тяготиться и рвался домой.

Как ни удивительным может показаться, но во время этих поездок он сумел разглядеть и существо буржуазной демократии, которой некоторые у нас восторгались. Например, рассказывал мне после посещения им Франции в конце 60-х годов про такой эпизод. Там как раз должен был проходить референдум по вопросу о том, останется де Голль у власти или нет. Муж переводчицы, которая сопровождала отца, входил в президиум организации типа нашего Союза промышленников и предпринимателей. Так вот, накануне референдума приходит этот человек и говорит жене, а она переводит отцу: "Состоялось заседание – де Голля завтра не будет". Отец с удивлением: "Да как же, народ еще своего слова не сказал!" А этот представитель корпорации олигархов только рукой махнул: "Ну причем тут народ…"

B.К.: Сильное впечатление это произвело на Виктора Сергеевича?

C.Р.: Очень сильное. Не единожды к этому возвращался. Политически в тех поездках он оказался, как я понял, гораздо более зрелым, чем даже некоторые люди из партийного аппарата, на кого обрушивалось это западное изобилие и внутренне ломало.

Он видел, что материально там много лучше, чем у нас, но оставался при убеждении: у нашей страны должен быть свой путь. Его не ослепили эти западные витрины и не вскружили ему голову. Помните, как Ельцин облетел статую Свободы, насчитал в супермаркете 80 сортов колбасы – и разочаровался в коммунизме.

Отец с презрением к этому отнесся. Хотя он видел большие их плюсы, но не меньшие минусы тоже видел. Вообще он очень не любил капитализм. Он ведь родился в 1913 году, так что социальной подкоркой отзвуки совсем недавнего русского капитализма ощутил. И абсолютно никакой идеализации российского капиталистического прошлого у него не было. Не мыслил своей жизни без социализма.

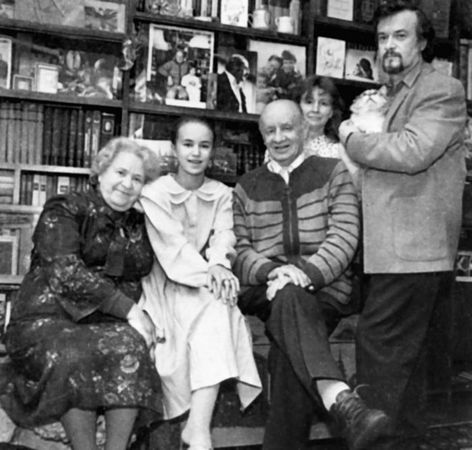

В кругу семьи

А когда начались все эти геральдические дела, раскапывание своих дворянских предков, гербов и т. п., он смеялся над этим: "Что ты кичишься? Ну, допустим, прадедушка у тебя был граф, а сам-то ты что собой представляешь?.." Наверное, сегодня это немодно звучит, но он плохо относился к аристократии. В том числе российской.

B.К.: И к появившейся так называемой элите?

C.Р.: Да, и к этой "элите" – тоже. Скажу прямо: он был в полном смысле слова советский человек (как и я, замечу, ощущал себя советским человеком). Вот сейчас издеваются над тем, что у нас формировалась новая общность людей – советский народ. А ведь это действительно так! И отцу это было неимоверно дорого. Ему даже совершенно не важна была национальность человека, он, всегда чувствуя себя русским, был как дома в любой советской республике и дружеские, братские отношения людей разных национальностей, которые сложились в нашей стране, очень высоко ценил. Когда же их стали рвать, он переживал это трагически. Встал против.

СУДЬБА РОДИНЫ ДАЯ НЕГО БЫЛА ВЫШЕ ЛИЧНЫХ БЛАГ И СПОКОЙСТВИЯ

B.К.: Когда он четко понял, что над Советским Союзом нависла реальная угроза?

C.Р.: Помню хорошо: когда было объявлено о референдуме, быть Союзу или нет. Это переполошило и встревожило его невероятно. Я такого даже не ожидал. Мне-то казалось: ну и что особенного? Проведут опрос, люди в большинстве выскажутся за Союз. А он необычайно горячился: "Как ты не понимаешь – есть в жизни такое, что никак нельзя даже ставить под сомнение!.."

После уж я услышал термин: детабуирование. То есть снятие запрета с того, на что было наложено табу. И понял, насколько отец смотрел глубже меня.

Он даже пытался Горбачева отговорить. Дело в том, что какое-то время, около года, Горбачев его к себе приближал. Это после поездки в Японию, когда отец был включен в состав делегации. Так вот, он убеждал Горбачева, что какими бы ни были результаты референдума, уже сам факт его проведения будет страшным ударом по Советскому Союзу.

B.К.: А теперь-то мы знаем, что Михаилу Сергеевичу скорее всего и нужен был такой удар – чем страшнее, тем лучше.

C.Р.: Позже, в 1993-м, точно так же отец пытался предотвратить кровавую развязку с Верховным Советом. Был абсолютно вне себя, звонил кому-то, писал. Все понапрасну…

B.К.: Не понапрасну было, что он свою позицию и свой гражданский темперамент в те годы проявил публично. Во-первых, спас таким образом честь русской интеллигенции, которая основательно себя замарала. А во-вторых, многим помог лучше понять, что происходит.

C.Р.: Он, конечно, и сам понял далеко не сразу. Так называемую перестройку приветствовал и Горбачева вначале поддерживал. Считал, что какие-то перемены определенно нужны. Но когда все стало принимать негативный, разрушительный оборот, он, что называется, уперся. Причем у него был такой характер: если уж он упирался, то очень твердо – переубедить его было невозможно. Скажем, никто не мог ему внушить, что при Советской власти был только ужас и Советский Союз – это ужасно…

Знаете, на него не действовал медицинский гипноз: это впервые выяснилось, когда в 50-х годах он перенес инфаркт. И вот так же не действовал на него гипноз социальный.

B.К.: Меня в то критическое время привлекло к нему именно это его самостояние, независимость и твердость выношенных, выстраданных убеждений, что резко отличалось от поверхностного и угоднического конформизма многих крикливых "творческих интеллигентов".

C.Р.: Вы верно связали его поведение в эти годы с тем, как проявил он себя в 41-м: доброволец, ополчение, тяжелое ранение. Как совершенно искренне, убежденно и мужественно шел он на защиту Родины тогда, так и теперь, через много десятилетий, стал яростно защищать свою любимую Родину – Советский Союз.

В.К.: Однако многим из тех, кто еще вчера был с ним близок, это очень не понравилось! Так же ведь? Вот вы рассказывали мне про театральную критикессу, которая заявила: дескать, вы не понимаете, Виктор Сергеевич, что противопоставляете себя большинству…

С.Р.: Такое было не раз. Он этой критикессе при мне ответил: "А я вот сегодня стоял в магазине в очереди за молоком, и незнакомая женщина мне сказала: "Вы Виктор Сергеевич Розов? Спасибо вам большое, вы ведь один правду говорите о том, что происходит".

Какое-то время тогда ему еще давали слово на телевидении, поэтому люди узнавали его в лицо. Но он довольно скоро встал на позицию резкого, полного неприятия этих капиталистических реформ и всего, что вело к развалу Советского Союза, и трибуны, кроме "Правды", почти всюду стали его лишать.

B.К.: Однако в 1993-м на встречу Ельцина с интеллигенцией в Бетховенском зале все-таки пригласили?

C.Р.: Да, пригласили. Может, какая-то надежда у них была, что удастся его повернуть. А ему там физически плохо стало. Он просто задыхаться начал от всего, что кричали вокруг. Помните? Знаменитый пианист: "Канделябрами их, Борис Николаевич, канделябрами!" Но канделябров, видимо, не оказалось – были танки. Ну и пошли в ход.

Эти люди уже поняли, что очень много может перепасть им от новой власти. Не какие-то цэковские спецпайки – куски куда жирнее. Собственность! Так что знали ради чего стараться. У отца же это вызвало глубокое негодование. И при всей своей сдержанности, тактичности, он отреагировал сразу: "Холуяж!" Заявил после этой встречи, что не видел и не слышал такого ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневе. То есть сказал правду и сказал прямо, без обиняков.

B.К.: Я часто думаю: а мог бы он в те годы повести себя иначе? Все же возраст, инвалидность, болезни, а он, вместо спокойной жизни, навлекает на себя горы неприятностей…

C.Р.: Уверен, иного не могло быть. Я уже сказал вам про главное в его убеждениях и в характере. А особенно надо учесть, что для него любовь к Родине вовсе не была какой-то декларацией "на публику". Это было глубоко внутреннее, но очень сильное чувство, которое владело и двигало им, заставляло страдать, диктовало решительные слова и поступки.

Я вот говорил, как он болел за Советский Союз и за все советское. Но тогда же, и не менее активно, он начал выступать в защиту русских – русского характера, русской души, русской культуры. А почему? Это опять-таки стало реакцией на атаку так называемого общественного мнения, когда пошла волна издевательств: будто все русское – это, как теперь говорят, отстой, чуть ли не уродливое отклонение мировой цивилизации.

B.К.: Да, уж такое, как я понял, он принять не мог.

C.Р.: Возмущался страшно каждым подобным выпадом! Суть в том, что душою он был русский и советский вместе. Всегда. Это в нем не противостояло, как в некоторых, он не видел и не допускал здесь никакого противопоставления.

B.К.: Мне понятно: в органическом единстве – интернационализм и патриотизм. Ведь интернационализм – это вовсе не космополитизм, который правильно назван безродным. Это, в конце концов, проявление той самой всемирной отзывчивости русской души, которую Достоевский выделял в Пушкине. А вот некий сценарист Аркадий Инин позволил себе в газете назвать Розова… русским нацистом. И ведь не он один так бил по солдату Великой Отечественной! Наверное, вы тоже были свидетелем этих ударов?

C.Р.: Увы. Не только в газетах и по телевидению. Домой звонили. Конечно, не называясь. Но при том как оскорбляли его!

B.К.: Переживал сильно?

C.Р.: Естественно, было неприятно. Однако у него за большую жизнь уже выработался определенный иммунитет на несправедливые выпады. Ну а самое главное – он был убежден в своей правоте, и столкнуть его с твердой убежденности, как я уже говорил, ничем было невозможно.

ОБ ИСТОКАХ, КОРНЯХ, ЖИЗНЕННОЙ ОСНОВЕ

B.К.: Давайте, Сергей Викторович, перейдем сейчас к тому, что весьма важно для читателей. Я имею в виду, как сложилась жизнь писателя Розова и сформировалась вот такая уникальная его личность, о которой мы с вами говорим. Можно начать с истоков и корней биографии?

C.Р.: Всем порекомендовал бы книгу отца, которую он назвал "Путешествие в разные стороны". Там, правда, нет последовательного изложения биографии. Это какие-то, на первый взгляд, обрывочные воспоминания, эссе, зарисовки, новеллы из жизни, но все вместе складывается в очень искреннюю исповедь.

B.К.: Там есть важнейшая, на мой взгляд, глава под названием "Я счастливый человек". Можно сказать, квинтэссенция Розова. Казалось бы, жизнь-то в большой ее части очень нелегкая, а человек называет себя счастливым. Другие (ох, сколько их!) брюзжат по гораздо меньшим поводам так, что становится тошно. А тут какой-то генетический оптимист…

C.Р.: Что ж, начнем, как вы сказали, с истоков и корней. Когда он родился, семья жила в Ярославле. Мать воспитывала детей, была домохозяйкой. Отец, то есть мой дед, работал бухгалтером. Во время Первой мировой войны он попал под газы, оказался в плену, и психика у него была несколько нарушена.

А в 1918-м, во время эсеровского мятежа, их дом был разрушен, и они переехали в Ветлугу. Там поблизости брат дедушки, двоюродный мой дед, которого в семье называли дядей Шурой и который по профессии был врачом, основал больницу в селе Одоевском. Она цела до сих пор. Позапрошлым летом мы с двоюродным братом туда съездили. Открываем дверь в это деревянное старое здание – и видим портрет дяди Шуры…

Потом дядю перевели в Кострому, и семья отца потянулась за ним. Как вы знаете, Кострома для отца стала второй родиной. Очень любил этот город на Волге. Здесь он пошел в школу, затем в техникум легкой промышленности, который окончили многие известные костромичи. Но у него интересы были другие: увлекся театром.

B.К.: Как это произошло?

C.Р.: По-моему, любовь к театру родилась у него через любовь к литературе. Чувство слова и чувство сцены развивались параллельно. В семье все пели. У дяди Шуры был роскошный голос. А у отца ни голоса, ни слуха не было. Но, видимо, атмосфера семейная тоже способствовала любви к искусству.

Так появился в его жизни TPAM – театр рабочей молодежи. Тогда, в 20-х годах, много было таких театров для рабочих. Костромской, судя по всему, входил в число лучших. Например, там работал будущий великий режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Сейчас в этом здании Театр кукол, и есть памятная доска с именем А.Д. Попова.

Родная Кострома

B.К.: Насколько я помню из книги Виктора Сергеевича, он познакомился с этим выдающимся режиссером уже в Москве?

C.Р.: Да, некоторое время даже жил у него дома как у земляка. Это когда поехал поступать в театральную школу. ТРАМ определил его судьбу. Дело в том, что отец был здесь не только исполнителем, но и проявил свои лидерские, режиссерские наклонности, начал что-то для сцены сочинять.

А поступил он в столице в школу Театра Революции. Курс вела великая Мария Бабанова, он сразу стал старостой, и после окончания школы его оставили в этом театре, правда, во вспомогательном составе.

Вообще нельзя сказать, что актерская его карьера складывалась очень успешно. К тому же, как назло, он влюбился в маму, и любовь эта поначалу долго была безответной. Маме было тогда всего 16 лет, и она приписала себе годы, чтобы поступить в театральную студию Хмелева. Волю, конечно, он проявлял незаурядную, когда ухаживал за ней. Она была хороша собой, и кавалеры у нее были гораздо выгоднее и красивее, нежели он. Однако их предложения она тоже не принимала.

B.К.: Провожала его на фронт, как Вероника провожает Бориса в пьесе "Вечно живые" и фильме "Летят журавли"?

C.Р.: Наверное, было похоже. В отличие от Бориса, он выживет, но вернется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И все-таки они поженятся. Через десять лет после знакомства!

B.К.: Мама ваша, Надежда Варфоломеевна, тоже была во многих отношениях удивительным человеком. Стихи писала, дневник в стихах…

C.Р.: Она была талантливая актриса – любимица Хмелева в Театре имени Ермоловой. На конкурсе молодых актеров Москвы – по-моему, это был 1949 год – заняла первое место. А потом оставила театр. Ради семьи, детей, ради отца, которому полностью себя посвятила.

B.К.: Они ведь поженились сразу после войны?

C.Р.: Да. Еще где-то в 1944-м договорились жить вместе и расписаться, как только кончится война. И вот интересно получилось. Война кончилась 9 мая, а 15-го у мамы день рождения. Он говорит: "Ну давай в твой день рождения". Явились в ЗАГС, а он на замке: оказалось – выходной. На следующий день пришлось повторить…

B.К.: Эту историю и Виктор Сергеевич, и Надежда Варфоломеевна мне рассказывали. Я думаю, об их любви можно было бы написать хорошую пьесу или снять фильм.

C.Р.: В самом деле, непридуманная и очень трогательная драма из жизни. Ведь среди всех своих многочисленных и престижных ухажеров, поклонников мама в конце концов предпочитает его. С кем связывает жизнь? С раненым, обреченным на инвалидность человеком. Абсолютно неимущим. И полная неясность, что будет. Понятно, к своей профессии актера он уже не вернется, а получится ли из него режиссер или сценарист – колоссальный вопрос.

Живут буквально впроголодь, снимают эту келью крошечную в бывшем Зачатьевском монастыре – они называли его "Зачмон". Но тем не менее мама сделала именно такой выбор. И оба они счастливы.

Это, кстати, на заметку нынешним девушкам, ищущим выгоды. Кроме того, что у родителей моих любовь оказалась на всю жизнь, совершенно непредвиденно, и уже скоро отец становится весьма обеспеченным человеком. Свадьба в 45-м, а в 49-м – первая пьеса его начинает идти по всей стране. И через десять лет у них четырехкомнатная квартира, дача, машина ЗИМ…

B.К.: Крутой поворот, ничего не скажешь. Награда судьбы?

C.Р.: Победа таланта. И труда. Отец больше всего ценил в людях талант и труд.

B.К.: Вы родились, затем ваша сестра. Тоже семейное счастье Розовых. С кем еще из родных отец поддерживал отношения?

C.Р.: Своих дедушку и бабушку по линии отца я уже не застал. Но он очень трепетно относился ко всем родственникам. Помогал, если надо. А особенно тесно был связан со своим старшим братом Борисом и с двоюродным братом, Александром Александровичем.

Оба были военные. Александра Александровича я знал уже полковником. Он работал на крупном военном заводе в Москве, стал потом парторгом этого предприятия. Ну а Бориса Сергеевича военная судьба бросала по стране. Помню, мы ездили к нему в Петрозаводск, в другие города. А когда пенсию оформил, вернулся в Кострому. Отец очень его любил и страшно переживал, когда он умер. Так получилось, что отец тогда был в Америке, и после возвращения маме пришлось с этим горем встречать его в аэропорту…