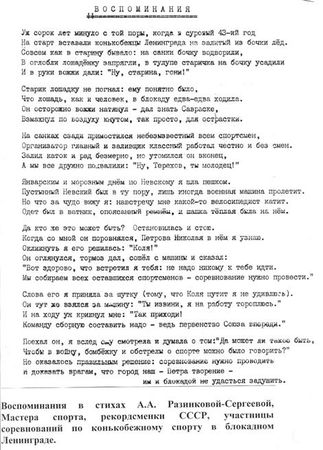

Нельзя без волнения читать эти строки. Ленинград жил, боролся, под обстрелом и бомбежками проводил соревнования, отбирая на них участников первенства страны по конькам. Москва ждала их у себя как раз в разгар волжской эпопеи, битвы за Сталинград. Шесть суток добирались окольными путями до столицы Разинкова и Чернова, но к старту поспели. Им не удалось выиграть, но само участие стало огромной победой. Знаменитое изречение Пьера де Кубертена о том, что главное не победа, а участие, трансформировалось самой жизнью, питерским героизмом: участие и есть победа!

Новой же волне не символических, а реальных побед наших скороходов еще предстояло накатиться на российский берег. Евгения Гришина, четырехкратного олимпийского чемпиона, в Скво-Вэлли американские репортеры замучили вопросом: какие у вас впечатления от Штатов. Гришин недолго думал: голубе небо и легкий ветерок, который развевает флаг моей Родины. По почину тульского гравера и вятской медсестры в военном госпитале в годы войны Марии Исаковой эта волна успехов приближалась порой к девяти баллам. Справедливости ради следует заметить, что были и периоды, когда шторм побед заметно ослабевал, угасал, сменяясь полным штилем. Сейчас, с появлением новых катков, он снова набирает силу.

"Это просто чудо и неземная красота такое сочетание – древний Кремль и суперсовременный конькобежный дворец!" – такова была реакция президента Международного союза конькобежцев итальянца Оттавио Чинкванта, когда он впервые увидел каток в Коломне. Сооружение действительно гармонично вписалось в культурный и архитектурный ландшафт исторической части города.

Надо же случиться такому совпадению: в 1835 году уроженец Коломны Иван Лажечников написал знаменитый роман. Пусть он совершенно о других, трагических, событиях, ином времени, но название-то символичное – "Ледяной дом". Неподалеку от того места, где родился писатель (в честь него названа улица), у подножья Кремля спустя почти два столетия действительно возник ледяной дом с уникальной архитектурой и инфраструктурой.

Я не искал специалиста-профессионала из местного краеведческого музея или туристского бюро, чтобы он подробно рассказал об этом сооружении, заслужившем за свою оригинальность множества премий. Зачем, когда есть еще какой экскурсовод-любитель – Валерий Муратов! Он вошел в историю коньков как победитель первого чемпионата мира по спринтерскому многоборью среди мужчин. Но не это даже самое главное – Валерий Алексеевич – свой, коломенский, более того, почетный гражданин Коломны, которая, упомянутая впервые в летописи еще в 1177 году, стояла у истоков российской государственности.

– Это так, а двор дома № 73 по Гражданской улице, в двух шагах от Кремля, – вообще малая родина. Внизу река Коломенка. Зимой мы, детвора, с нетерпением ждали, когда она замерзнет – и на лед. Резвились с раннего утра до темна, с перерывом на школу. Коньки прямо к валенкам прикручивали, достать ботинки с приклепанными коньками тогда было трудно. Свое мальчишечье увлечение я делил тогда пополам с голубями, так оно сохранилось и до сих пор. Только коньки с 14 лет перестали быть для меня хобби, а превратились в серьезное профессиональное дело, дело жизни.

Однако, поскольку вы привлекли меня сейчас в качестве гида, я от спорта с удовольствием переключаюсь на эту роль. Коломна – город-история, более 400 памятников на его территории, она исстари защитник Москвы, самая древняя и главная сторожевая крепость на пути к ней. Именно в Коломне, на границе Московского княжества, проходила оборона от татаро-монгольского нашествия, здесь Иван Грозный начинал свой поход на Казань в 1552 году. А почти двумя веками раньше в наших местах, там, где река Коломенка впадает в Москву-реку, русские воины готовились к отражению врага в грядущей Куликовской битве. И, к слову, будущий ее герой князь Дмитрий Донской венчался с княжной Евдокией, дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича, в Воскресенской церкви.

Эта церковь, продолжал Валерий Алексеевич, часть ансамбля нашего Кремля, а он такой же красивый, как Московский, а по площади всего четыре гектара уступает; когда строили, двухкилометровой стеной опоясали, 17 башен возвели. По преданию, в одну из них, Коломенскую, заточили Марину Мнишек, вдову Лжедмитрия (эту башню так по сей день и величают "Маринкиной"), а другая, Пятницкая, схожа с Боровицкими воротами столичного Кремля. Екатерина II, после того, как побывала в Коломне, под впечатлением увиденного велела прислать в город известного архитектора Матвея Казакова, чтобы сделать его еще краше.

Как чудесно рассказывает! А еще говорит, что по сей день, когда надевает свои коньки, которые принесли ему столько ярких побед, и выходит на лед, внутри все поет, душа радуется собственному пути в конькобежном спорте.

– Валерий Алексеевич, а каков был ваш девиз, когда вы выступали?

– Быстрее! Еще быстрее! Я ведь спринтер.

Спринт! Сколь короткое слово, столь и емкое. В нем взрывная динамика, сила, мощь, экспрессия, те механизмы, которые приводят человеческий организм в состояние неукротимой борьбы со временем, заряжают стремлением обуздать любую скорость. Извлекаемый из глубины запас энергии – физической и нервной – кажется неисчерпаемым. Результаты налицо: таблицы рекордов перекраиваются с быстротой молнии и громового разряда.

Да, сегодняшняя жизнь в конькобежном спорте – это постоянное сражение с секундомером. Но в этом сражении наперегонки, за внешней легкостью, с которой крушатся рекорды, отвоевываются мгновения – колоссальный труд и неимоверное напряжение. Талант, без которого в нынешнем большом спорте вообще делать нечего, возможно, даже на третьем месте. И еще сейчас не обойтись без нанотехнологий. Они в этом красивом динамичном виде свои – в конструкции коньков, в суперсовременной электронной начинке ледовых арен, в самих этих крытых стадионах – образцах инженерного и архитектурного чуда.

На одном из них, наблюдая вместе с Муратовым за тренировкой его подопечных, я в шутку спрашиваю Валерия Алексеевича, смог бы знаменитый ямайский спринтер-легкоатлет Усэйн Болт догнать и даже перегнать не менее знаменитых спринтеров-конькобежцев, например, японца Шимицу, если бы его поставили на коньки и научили кататься? Впрочем, а надо ли, он что, без коньков, одними ногами не догонит?

Мне посчастливилось видеть дважды, как Болт бьет мировые рекорды на стометровке. На Олимпийских играх в Пекине он пробежал дистанцию за 9,69 сек., а через год на чемпионате планеты в Берлине был еще быстрее – 9,58! Тот, кто видел этот забег, конечно, припомнит, что последние его метры Усэйн преодолевал, откровенно издеваясь над значительно отставшими соперниками: вскидывал вверх руки, коленями выделывал какие-то коленца, кланялся переполненным трибунам, что-то кричал. В общем, веселился парень от души, шоу устроил.

– Чем черт не шутит, наверное, смог бы, – немного задумавшись, ответил Муратов. – Если мне не изменяет память, у того же Шумицу лучший результат на 100 метров – 9,43. Очевидно, ямайский спортсмен просто не знал об этом, а то поднапрягся бы еще. Запас скорости и скоростной выносливости у него огромный. Вот это было бы зрелище – вызови он японца на дуэль. Мы, кстати, могли бы предложить свои услуги в организации этого исторического состязания – или в Москве на ледовом стадионе "Крылатское", или здесь, в Коломне. В резерве еще есть Челябинск.

– Валерий Алексеевич, вы что серьезно полагаете, если на самом деле научить Болта классно кататься, поставить технику, то он со своими от природы суперскоростными данными, мощью, координацией мог бы совершить переворот в коньках?

– Вполне. К перечисленных вами характеристикам добавьте еще устойчивость на виражах. 9,58! У нас редко кто так разгоняется, когда стартует на классической для конькобежцев дистанции 500 метров. Темнокожие ребята не созданы для нашего вида, им легкую атлетику, баскетбол, бокс давай? Еще как созданы! Великолепно же владеют они коньками в хоккее, в НХЛ. И не только в хоккейной коробке, на ледяной дорожке тоже отличный пример есть, Вспомните, как блистает на ней темнокожий американец Шани Дэвис. С каким шиком прокатился он на тройке вороных с бубенцами по льду "Крылатского" после победы на чемпионате мира.

А что, если Болт действительно попробует… Ярче примера эволюции – от Петра Великого до наших дней – не придумаешь.

Птица счастья завтрашнего дня

Размышляю над словами Пьера де Кубертена: "О СПОРТ! ТЫ ДЕЛАЕШЬ НАС СИЛЬНЫМИ, ЛОВКИМИ, СТАТНЫМИ". Размышляю не случайно, передо мною всплывают картины с открытия Белой Олимпиады на сочинском стадионе "Фишт", разворачивается увлекательное зрелище, которое никого не могло оставить равнодушным – выступление на открытии юных спортсменов. Что они вытворяли на арене! И эти слова основателя современных Олимпийских игр словно специально были обращены к ним.

Я думаю, более того, уверен, что вы согласны с изречением французского барона. Они вдохновляют, нацеливают показать, что многолетние напряженные тренировки не пропали даром, ребята возмужали, окрепли, обрели определенный запас мастерства, и многие по дороге к тому, чтобы вскоре самим примерить форму олимпийской сборной России. Не все вечно под луною. Наступает время, когда нынешние олимпийцы нуждаются в смене, и их нужно не просто заменить, а заменить достойно, продолжить накопленные десятилетиями славные традиции отечественного спорта. Он силен, прежде всего, тем, что эстафета побед практически не прерывается, передаваясь из поколения в поколение.

Мне довелось не раз бывать на разных соревнованиях молодых спортивных дарований.

И каждый раз казалось, что высоко в облаках над ними стремительно несется птица счастья завтрашнего дня. Выпущенная на волю их участниками, она кружат над широкими российскими просторами – от Калининграда до Сибири и Дальнего Востока, приземляясь то на одной спартакиадной "точке", то на другой, пока не совьет себе гнездо где-то в районе грядущих Олимпиад. Что несет она, эта птица, на своих размашистых крыльях? Может, действительно счастье завтрашнего дня для тех ребят, которым предстоит последовать ее перелетному пути и "свить" свое собственное гнездо на олимпийских аренах? Сколько у нас способных юношей и девушек, которым по плечу штурмовать самые заоблачные спортивные высоты.

Спорт соткан из мгновений. Все, как в жизни: борьба, эмоции, переживания, часто перехлестывающие через край. Голы, очки, секунды обязательно присутствуют – куда без них, но они не могут "засушить" радостную атмосферу, в которой преобладают горящие глаза и вдохновение – без них нет дороги к большим победам.

Человек так и не придумал "перпетуум мобиле" – вечный двигатель, но вечное движение придумано – это спорт. Своей сутью он зовет следовать за ним вперед. Цель четко обозначена – Олимпийская вершина, где "свила свое гнездо" та самая птица счастья завтрашнего дня.

* * *

У каждого из нас своя дорога, своя путеводная песня. У меня вот эта Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского: "Вот так и живём, не ждём тишины, мы юности нашей как прежде верны… И радости встреч, и горечь разлук, мы всё испытали, товарищ и друг". Когда остановился у рубежа "80", она под настроение. Ведь действительно некогда было прежде оглянуться назад, захлестывали работа, быт, текучка. Мы-то думали: время не властно над нами, а оно было властно, и еще как. Теперь я избавился от его давления и оглянулся назад. Там война, которую ребенком пережил. Там память о дорогих мне людях, событиях, свидетелем которых был. Первые годы творческого пути Игоря Бобрина и его ледового театра – одно из них. А за всем этим – Жизнь. Так здорово жить! Хотя, как там у Омара Хайяма:

Ветер жизни иногда свиреп.

В целом жизнь, однако, – хороша.

И не страшно, когда чёрный – хлеб,

Страшно, когда черная – душа.

И я ведь в заключение тоже о ней, о душе. Кошки вины перед читателями скребут у меня на ней, и хочется поскорее избавиться от этого неприятного состояния, заставить кисок замурлыкать от счастья исправления ошибки в предыдущей книге "Я и ТЫ". Цепкая память – великая вещь, особенно на старости лет, но иногда и она подводит. В общем, на память надейся, а сам не оплошай. В своем повествовании о приходе в футбольную команду ЦСКА двух питерских тренеров Юрия Морозова и Павла Садырина, я приписал Морозову триумфальный возврат армейцев из первой лиги в высшую. На самом деле лавры после возвращения – яркие победы в чемпионате и Кубке страны – пожинал Садырин. Морозов тоже достиг успеха с командой, но это было чемпионство в первой лиге.

Словом, по Владимиру Высоцкому: каюсь, каюсь, каюсь.