И. Н. Волкова, А. В. Дроздов, Ю. П. Супруненко, И. А. Зотиков

Поэты, художники, писатели

Восприятие ландшафта, будь то город, тайга или пустыня, постижение и осмысление окружающего мира в образах – неотъемлемая черта нашей профессии. Ведь обобщение или генерализация наблюдений в образах, в немногих выразительных главных чертах – это естественный способ упорядочения нашего опыта. Разумеется, наряду с проведением систематических измерений, определений и т. д. и их строгой научной интерпретацией.

Вероятно, по этим причинам, если у человека, ставшего географом, от природы есть способности к рисованию, писательству, стихосложению – словом, к созданию образов – наша профессия помогает их проявлению. Поэтому среди сотрудников Института много людей пишущих и публикующих не только научные, но и научно-художественные и беллетристические сочинения, увлекающихся живописью и фотографией, участвующих в художественных выставках.

Поэзия наших коллег обладает несколькими своеобразными чертами. Сюжеты стихотворений часто оказываются связанными с определенным памятным местом, с конкретным ландшафтом, с экспедиционной жизнью. И нельзя сказать, что географы-природоведы такую связь демонстрируют намного чаще, чем обществоведы. Пожалуй, пространство и его отображение – это сквозной сюжет для тех и других. Время предстает чаще как время природы с ее сезонами и круговоротами, а не как стрела жизни, не как время – течение. Метафоры черпаются, пожалуй, тоже чаще из объектов и явлений первой – естественной, а не второй – техногенной природы. Пространство и его ткань, место с его характерными свойствами (туманы, солнце, ветер, травы, воды и т. д.) – очень часто диктуют поэтам-географам связь и ассоциации с жизнью души.

К сожалению, сохранились лишь немногие стихотворения наших ушедших коллег. Они публиковались в газетах, в сборниках, в журналах, а не как авторские книги. Ведь еще тридцать лет назад издать авторскую книгу стихов было очень непросто. И дело не столько в достопамятном Главлите, сколько в редакционной политике издательств, направлявшейся, преимущественно государственническими установками. Это теперь выпустить книгу стихов или роман – сугубо частное дело, были бы деньги.

Поэтому список поэтических книг, помещенный в конце очерка, составляют сочинения наших современников. Трое из них – В. В. Бугровский, А. А. Назаров и Д. А. Тимофеев ушли из жизни недавно.

Четыре поэтических сборника выпустил Аркадий Александрович Тишков. Один из них называется весьма характерно – "Полевые дневники". Вообще, профессия в его стихотворениях проявляется довольно заметным образом:

"Мы хороши своим разнообразием,

Живя между Европою и Азией…

Мы хороши своим разноумением –

Избостроением и песнопением…

Чем дорожить? Горою, дубом, льдиною? И Солнце и Земля для нас единые… В безверии всегда вредна настойчивость… Урок веков – в разнообразии устойчивость!".

Разве не угадываем мы здесь кредо известного специалиста по биологическому разнообразию?

Павел Маркович Полян (Нерлер) – исследователь городов и географии населения – пишет о тундре:

"Белесых суток считывая гранки,

Учебник тундры нехотя открой:

Прекрасен мир и с северной изнанки,

Где царь – комар, а человек – герой!

Здесь каждый вздох кочкарником оброс,

Пушится ягель и болото мшится,

Грибная мякоть ломко шелушится

И не молчит стоярый кровосос".

Вот и здесь взгляд географа профессионален, хотя автор не природовед, а социальный географ.

Андрей Ильич Трейвиш – тоже социальный географ, но не это главное в его творчестве. Главное – общегеографическое чувство пространства. Один из циклов его стихов так и называется "Бремя пространства". Характерный пример – шуточное стихотворение "Картофрения". Вот его фрагмент:

С лицом, расписанным Сарьяном,

В небрежной позе Беранже

Я не вином – простудой пьяный,

Лежу на койке в Янгадже.

А карта, в сумерках туманна,

Ползет, бродяга, по стене

И очертаниями странно

Как бы подмигивает мне.

Молдавия с Карпатским клином,

Между собой разинув пасть,

На Запад силятся напасть.

И спазма в кадыке у Крыма,

Что не достать ему Балкан

За рамкой карты. Щелк – и мимо.

"Ну, где же бабочка, Полкан?"

Лошадка Колы не строптива,

Над Белым морем взмах ресниц.

Трясет отмывами границ

Ее подстриженная грива…

Кажется, географическое мировосприятие менее всего проявляется в стихах Андрея Алексеевича Назарова. В двух его книжках можно найти, пожалуй, только одно вполне географическое стихотворение – о временах года. Написано оно рукой мастера.

Баллада о четырех сезонах

I

Под февральское месиво,

Под апрельские просини

Непогода развесила

Полинялые простыни.

Разливается ночи свет

На асфальтовом темени;

Я брожу в одиночестве,

Непонятном, весеннем…II

Плещут хрупкие дождики,

Перевитые радугой…

Ночи синими звездами

Наплывают – и подают.

Он без имени-отчества

Пролетает – и нет его!..

Жизнь полна одиночества,

Бесшабашного, летнего…III

Паутинными блестками

Шита синь золотая…

Машет крыльями жесткими

Журавлиная стая.

Под неслышные почести

Пролетающим семьям

Я брожу в одиночестве,

Невесомом, осеннем…IV

Догорели последние

Огоньки многоцветные…

Где вы, сполохи летние?

Где мечты несусветные…

Ночь черна, как пророчество…

Небо – в зареве дымном…

Жизнь полна одиночеством

Нескончаемым, зимним…

Это обстоятельство нисколько не умаляет достоинства стихов Назарова, равно как и заметная географичность произведений других авторов не вытесняет из них собственно поэтическое начало. Но для читателя-географа сочетание географического и поэтического особенно близко. Таким органичным сочетанием выделяется поэзия Дмитрия Андреевича Тимофеева. Одно из его стихотворений помещено в посвященном Д.А. очерке в третьей части книги.

Сборники стихотворений.

Рисунок и живопись, может быть, даже более распространенная сфера творчества наших коллег, чем поэзия.

Географы всегда видели то, что другие не замечали или видели совсем с другой точки зрения. Особенности профессионального взгляда на природный и культурный ландшафт заставляют многих географов видеть и отображать увиденное иначе, чем это делают негеографы. К тому же высшее профессиональное образование географов включает в обязательном порядке курс картографии с азами рисования.

Еще два столетия назад – до появления фотографии, географы просто не могли, не имели права не уметь рисовать. Не обязательно было быть живописцем, но рисовальщиком, графиком географ быть был обязан. В крайнем случае, он должен был быть писателем, умеющим живописно описывать Землю. Эти "записки", включающие и рисунки, вынуждено были многословны и точны в описаниях, потому что географическая карта не дает всего… может быть – главного.

Поэтому еще в далекие жестокие времена пирата-географа Дрейка, во времена борьбы Англии с Испанией за богатства Вест-Индии, времена открытий Моллукского архипелага, островов Полинезии, проникновения в Японию европейцы считали, что дневниковые записи и рисунки к ним очень важны и информативны. То, что видели и открывали капитаны, считалось даже важнее карт. Например, если за кражу карты наказание было просто суровым, то за кражу дневниковых записей и рисунков полагалась смертная казнь.

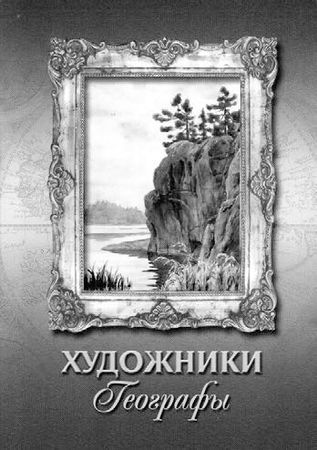

Альбом с работами наших художников.

Позднее, в более "просвещенные" времена, художники стали пользоваться не только грифелем, пером или карандашом, но и красками – появилась живопись как непременный атрибут профессии географа. В новейшее время, с появлением фотографии и видео съемки, рисунок и живопись были оттеснены на второй и третий планы. Но прошло совсем немного времени, и практически все поняли, что фото часто не может заменить даже рисунка, а тем более авторского живописного отображения впечатлений от увиденного и изученного на просторах Земли. Вы замечали, как много людей сегодня фотографируют мобильниками, получая "ужасные" снимки? Но люди продолжают делать это, обнаружив вдруг, что эти нечеткие размытые кадры иногда дают им впечатлений больше, чем технически высококачественные снимки. Тем более отличаются от фото работы художников – географов. Так, размытая живописная линия перехода от гор к небу, или от зеленого берега к морской глади дает воображению больше, чем четкие однозначные линии фотографии.

В нашем Институте немало коллег, профессионально владевших и владеющих карандашом и кистью.

Вспомним, в первую очередь, ушедших от нас: Александра Николаевича Формозова, известнейшего зоолога и анималиста – его рисунки в знаменитой книге "Спутник следопыта" знакомы миллионам читателей. Олега Сергеевича Гребенщикова – его пейзажная живопись создана рукой мастера, видевшего ландшафт глазами и географа, и поэта. К слову, Олег Сергеевич обладал еще и дарованием композитора, сочинял музыку к спектаклям, был членом Союза композиторов. Интересовался художественной фотографией, впечатления от многочисленных поездок воплощал в рисунках, акварелях, в картинах, написанных гуашью. Множество рисунков Олега Сергеевича сделаны на архитектурно-исторические сюжеты. И в художественных работах, и в музыке О. С. Гребенщикова видится образ этого человека – человека очень высокой общей культуры, широко и прекрасно образованного, убежденного оптимиста, ценившего жизнь, влюбленного в народное искусство и природу, для понимания которой он так много сделал.

Недавно от нас ушел Игорь Алексеевич Зотиков, известный гляциолог, писатель и художник, один из авторов этого очерка. Живописью и рисованием он стал заниматься с 1977 г. неожиданно и для окружающих, и даже для самого себя.

Занимался в художественной студии Дома культуры "Новатор" в конце 70-х годов XX века. Все работы Игоря Алексеевича выполнены маслом и только с натуры, даже в Арктике и Антарктиде. Многие работы стали иллюстрациями к его книгам, выставлялись на многочисленных художественных выставках. Тема большинства его живописных работ – ландшафты России и стран, в которых он побывал, особенно, полярных и горных стран. В них нашли отражение свежесть и неординарность взгляда Игоря Алексеевича и его восприятия как привычных ландшафтов Подмосковья, так и тех мест, куда мало кому удается в своей жизни заглянуть. В 2005 году Игорь Алексеевич живо откликнулся на идею создания Ассоциации художников-географов, активно ее поддержал как участием в написании вводных статей к двум вышедшим к настоящему моменту коллективным Альбомам этой Ассоциации, так и участием во всех прошедших за последние годы групповых выставках этого неформального творческого коллектива.

Наши современники – коллеги по Институту – стремятся сохранить традиции. В 2005 г. по инициативе И. Н. Волковой и при поддержке И. А. Зотикова, а также географов-художников С. М. Головиной и Л. И. Коган была создана неформальная Ассоциация художников-географов, выпускников и (или) сотрудников географического факультета МГУ и Института географии РАН, а также других профессиональных географов, которые проявили себя как художники. За шесть лет работы Ассоциации были организованы семь коллективных выставок (ежегодные, ставшие уже традиционными – в Галерее на Песчаной, а также на других площадках), выпущено два коллективных альбома работ художников-географов, проведен ряд мастер-классов приглашенными профессиональными художниками и, что, пожалуй, самое важное – дан творческий импульс и предоставлены возможности для "вывода в свет" своих работ и повышения общего художественного уровня в общей сложности более чем 75 участникам Ассоциации.

Из наших старших коллег назовем А. Д. Арманда и А. А. Величко. Алексей Давидович Арманд, известный географ, путешественник, популяризатор географии про себя написал в первом коллективном альбоме художников-географов так:

"– по званию: доктор географических наук; по призванию: путешественник, в свободное время считаю себя еще и художником.

– по образованию: необученный – художественное образование ограничилось двумя классами детской художественной школы. Дальше началась война – было не до кисточек и красок… Но 35 лет занятий в Студии рисунка и живописи Центрального дома ученых в Москве оставили свой след;

– по судьбе: удачник; по причастности: участник ежегодных выставок Изостудии Центрального дома ученых РАН на протяжении 40 лет и всех выставок Ассоциации художников-географов с момента ее основания".

Работает Алексей Давидович много и плодотворно в основном в смешанной технике и графике (акварель, пастель, карандаш, тушь). О его работах можно смело говорить как о вполне профессиональных и имеющих четко выраженный собственный стиль, будь то портреты, пейзажи или жанровые композиции. В последние годы тематика работ Арманда все больше вдохновляется философскими и публицистическими трудами Н.К. и Е. И. Рерихов, Живой Этикой и работами Е. П. Блаватской. Алексей Давидович считает, что для людей искусства здесь бездонный источник мыслей и чувств, связанных со стремлением к наступающему веку разума и справедливости, к эпохе Огня.

В 2007 г. друзья и родственники помогли А.Д. собрать и оформить щедро раздаренные и "положенные в стол" работы и организовать прекрасную, очень представительную персональную выставку в трех залах Музея Н. К. Рериха.

Андрей Алексеевич Величко увлекается живописью с начала 60-х годов. Работает в основном в технике масляной живописи, пастели, акварели. Во время своих полевых работ и поездок по разным странам ведет "путевые заметки" в виде рисунков, которых набралось около сотни. Любит писать натюрморты и интерьер, пейзажи и цветы.

С 2005 г. участвовал в групповых выставках Ассоциации художников-географов в Галерее на Песчаной и публиковал свои работы в Альбомах Ассоциации.

Следующее поколение художников в Институте географии представлено достаточно многочисленной группой сотрудников. Назовем здесь два имени.

Александр Руфимович Черногубов, зам. директора Института по общим вопросам, в последние два года практически все свое свободное время посвящает живописи маслом, непрерывно совершенствуя свой стиль и технику в жанре пейзажа. С 2010 г. участвует в коллективных выставках Ассоциации художников-географов и уже провел свою первую персональную выставку в залах Центра социального обслуживания района Тропарево-Никулино, пользовавшуюся большим успехом. Его интересные работы хорошо известны многим сотрудникам Института, так как Александр Руфимович легко дарит их коллегам и друзьям.

Ирина Николаевна Волкова, сотрудник отдела социально-экономической географии, со школьных лет параллельно с основным образованием обучалась сначала в Удельнинской художественной школе, затем в Заочном народном Университете искусств на отделении станковой живописи, с 2000 г. пять лет обучалась на курсах акварели для взрослых в Школе акварели С. Н. Андрияки. Предпочитает работать в технике многослойной акварели и пастели, в жанре пейзажа и натюрморта. В своих живописных работах пытается передать обобщенный зрительный образ ландшафта, преобразованного человеком, но не испорченного им окончательно…

Участница многочисленных коллективных выставок, провела три персональные выставки, член секции живописи и рисунка Центрального дома ученых РАН (г. Москва), Международного художественного фонда, Федерации "Акваживопись", Ассоциации художников-педагогов Москвы и Московской области.

Среди молодежи Института нужно в первую очередь назвать тоже двоих.

Вадим Анатольевич Караваев, молодой научный сотрудник лаборатории геоморфологии, занимается живописью и рисунком еще со студенческих лет в МГУ. Участвовал в ряде коллективных выставок художников в МГУ им. М. В. Ломоносова. Любимая техника Вадима – акварель, которой он учился у Н. Г. Орловой, профессора МГХПУ им. С. Г. Строганова. Большинство его работ – это пейзажи тех местностей, где Вадим работал в экспедициях (Западный и Центральный Кавказ, Мещера, Курские и Воронежские степи, а также Москва и Подмосковье). Активный участник всех выставок Ассоциации художников-географов с момента ее основания в 2005 году.

Роберт Анатольевич Чернов, молодой ученый, сотрудник отдела гляциологии, участник экспедиций в Арктику, Антарктиду и в горные районы России. Он явно унаследовал от отца, профессионально занимающегося художественной деятельностью, недюжинные способности в области искусства. Роберт увлекается живописью, графикой, макрофотографией природного льда и снега. Участвует в групповых выставках Ассоциации художников-географов с 2007 года. Его работы неоднократно привлекали особое внимание посетителей выставок и пользовались большим спросом.

Проза. Популярные, научно-художественные, реже беллетристические книги – ту или иную "ненаучную" прозу – пишут почти все географы. Полный перечень названий этих книг составил бы несколько страниц. Здесь мы охарактеризуем только некоторые их них.