Затем было еще два экзамена: публичный, на который приглашались все родные, и царский - специально для членов царской семьи. Каждый из этих экзаменов кончался одним днем, и на тот и другой назначались лучшие ученицы, причем на каждый предмет выбиралось по восемь- десять воспитанниц. Выбор предметов, по которым нужно было отвечать на этих экзаменах, предоставлялся воспитанницам, и можно было ограничиться одним предметом, но дозволялось отвечать по двум-трем; билеты заранее никому не назначались, а их приходилось выбирать из кучи, лежавшей перед начальницею, и потому нам очень рекомендовалось не растеряться, если бы попался билет менее знакомый.

Благополучно окончились и эти экзамены, и настал день акта, который в том году был в институте. Ни государя, ни государыни не было, но были великие княгини Мария Николаевна, Александра Иосифовна и другие, великие князья, принц Ольденбургский, начальница со своими гостями, попечители института, инспектор, учителя, родственники воспитанниц, смолянки и екатерининки. Программа вечера была обычная: музыка, пение и танцы.

Награды же раздавала нам во дворце государыня Мария Александровна, после чего нам был предложен завтрак, сервированный на маленьких столиках, причем за каждым из них присутствовал кто-нибудь из членов царской семьи.

Еще несколько дней, и мы покинули наш милый институт, где жилось так покойно и весело, покинули, не зная, что ждет каждую в дальнейшей жизни. <...>

Все общественные явления подчинены законам эволюции. Развитие общественной мысли повело в 1860-х годах к новым запросам, новым требованиям и стремлениям. Понятно, выяснилась необходимость изменения устарелых педагогических форм и приемов. Но очень возможно, что институты еще долго бы ждали так необходимых им преобразований, если бы не явилось такой энергичной, талантливой и душу в дело положившей личности, как К.Д. Ушинский. <...>

Но и дореформенный Патриотический институт, несмотря на все несовершенства своего строя, много давал своим воспитанницам. Конечно, институт не выпускал и не мог выпускать из стен своих вполне умственно развитых и готовых к жизненной борьбе членов общества. После шестилетнего затворничества в 16-17-летних девушках оставалось много юной наивности, мечтательности, безоблачной веры в жизнь, но большинство из них выходили вполне готовыми к дальнейшему развитию, выходили с жаждой знания, с стремлениями к возможно полезной деятельности. Привычка в продолжение многих лет надеяться главным образом на себя вырабатывала характер, самостоятельность, умение найтись во всех случаях и положениях жизни и приучала к чувству общественности.

К сожалению, служба моего мужа прошла почти вся на разных окраинах, а потому я редко бывала в Петербурге, и мне мало пришлось встречаться со своими однокурсницами. Ввиду этого я не могу сказать, что сделала жизнь, к чему привела она большинство из них. Но о тех, с которыми мне пришлось свидеться, могу сказать, что они вполне исполнили свое назначение, одни как прекрасные жены и матери, другие как незаменимые труженицы на педагогическом поприще, третьи как общественные деятельницы. <...>

Что касается меня, то все то, что мне удалось сделать, когда благодаря жизненным удачам я имела возможность приложить свои силы на служение обществу, - все это я всецело отношу влиянию института, тому, что он дал, чему научил меня...

Лазарева А. Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени // Русская старина. 1914. Т. 159. №8. С. 229-248.

Смольный институт

М.С. Угличанинова

Воспоминания воспитанницы сороковых годов

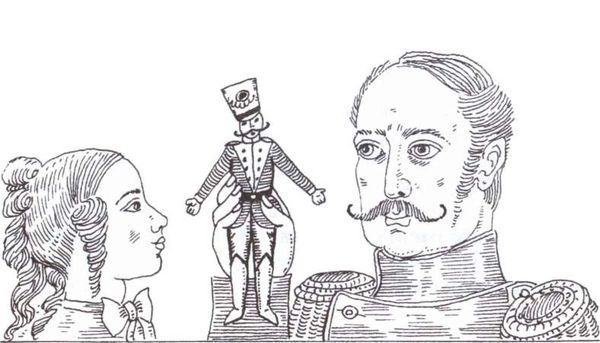

...Мы жили в Галиче Костромской губернии, где отец мой служил по выборам дворянства, на лето уезжая в усадьбу в трех верстах от города. <...> Он был, как говорили знавшие его люди, от природы человек очень умный, но не получивший никакого образования, о чем всегда скорбел, и, как он сам сказывал, поступив в 1799 году юнкером в полк, только там научился читать и писать, но писал правильно, как я могла судить по его ко мне письмам в Смольный. Он сделал кампании 1806, 1807, 1812, 1814 гг., был во многих сражениях и, как сказано в его формулярном списке, своей храбростью и отвагою служил примером воинам, за что награжден был орденом. Он вышел в отставку в 1815 году, женившись сорока лет на маме, когда ей было семнадцать <...>.

Приехал как-то к нам родственник моей мамы, С.Ф. К<уп- реянов>, бывший тогда губернским предводителем. В разговоре с отцом он спросил, почему тот не подал прошения о принятии меня в Смольный монастырь, где в этот год должна была быть баллотировка на прием воспитанниц.

На это отец ответил, что о старшей дочери он подавал во все институты, и все безуспешно.

― Одной счастье, другой другое, - сказал С<ергей> Ф<едорович> и советовал сейчас же написать прошение и послать с эстафетой в Кострому.

Так и сделали. И какова же была радость моего отца, когда через несколько времени пришла бумага о принятии меня в Смольный монастырь, куда я должна была быть представлена не позднее 1 сентября. Это было в 1839 году. Говоря о радости отца, я уверена, что мама ее не разделяла. Не проходило дня после этого известия, чтоб она не плакала.

― Ну как она может вынести тысячеверстную дорогу, - говорила она, с сокрушением качая головой и ломая руки, - да ее туда и живую не довезут.

Она тем более сокрушалась, что самой ей нельзя было меня провожать, так как находилась на последнем периоде беременности, отцу же нельзя было уехать от службы, и вот, посоветовавшись между собою, решились отправить меня с сестрой моего отца, которую мы все, дети, очень любили и звали ее тетей Верой. <...> Выдвинули из сарая зеленую бричку, осмотрели ее и нашли годною сделать тысячеверстную дорогу, подобрали тройку лошадей, могущих выдержать этот путь, и отец назначил день выезда 2 августа. <...> Прощай, Галич! Прощай, все родное, ставшее с этих пор таким дорогим.

Я не помню первых впечатлений в дороге, не помню городов, какими мы ехали, но знаю, что ехали не на Москву. Экипаж наш не ломался, и лошади шли хорошо. <...> Но вот мы уже въезжаем в Петербург. <...>

По приказанию отца мы остановились у нашего крепостного крестьянина, какого-то подрядчика. Помню, мы вошли в комнату с грязными стенами и таким же полом, из щелей которого страшно дуло.

― Вы бы, Вера Филипповна, свезли маленькую барышню в баню, - говорит наш хозяин, видя, что я вся дрожу, - здесь недалеко есть отличные нумера в две комнаты с коврами, и даже, если захочется пить, можно спросить меду.

Тетя Вера послушалась и не поскупилась взять хороший нумер, и, когда меня вымыли, мне очень захотелось пить, и я напомнила ей о меде, который она и велела нам подать, и вот мы с ней порядочно попили холодненького медку.

Как доехали из бани и что со мною было, я уже узнала после из рассказов тети Веры, которая страшно перепугалась, видя меня в жару и без памяти, и бросилась к знакомым моего отца, Адамс, усадьба которых была недалеко от нашей, и так как они жили в Петербурге, то отец как сосед делал им разные услуги по управлению имением. Когда мы поехали в Петербург, он дал тете Вере их адрес с наказом обращаться к Амалии Петровне Адамс во всех затруднениях по моему определению в Смольный.

Это были очень богатые люди, имели собственный большой дом, кажется, на Владимирской улице, и держали своих лошадей.

Она сейчас же с тетей Верой приехала в карете и увезла меня к себе. Когда я несколько пришла в себя, то вижу, что лежу в чистой кровати с кисейными занавесками и возле нее сидит мальчик, который, увидев, что я открыла глаза, сейчас же закричал:

― Бабушка, она очнулась!

Ко мне подошла пожилая хорошо одетая дама.

― Ах! матинька моя, ведь надо тебя везти в Смольный, - говорит она, - а то, пожалуй, пропустим срок, и тебя могут не принять.

И вот они с тетей Верой, которая была тут же и заливалась слезами, начали меня одевать, но я и с их помощью едва держалась на ногах.

По выражению Амалии Петровны, у меня были только кости, обтянутые кожей, и до меня страшно было дотронуться, как б я вся не развалилась.

Когда меня одели и тепло закутали, мы все втроем отправились в Смольный.

Помню, что меня ввели или скорее втащили в большую комнату, куда вышла очень дряхлая старушка в белом капоте и в белом чепчике с оборкой. Это была начальница Адлерберг в последний год ее жизни.

Меня подвели к ней, и, как мне после рассказывали, я упала к ногам ее без чувств, а она сказала: "Armes Kind", - велела тотчас же унести меня в лазарет. <...> Я пробыла в лазарете, как мне сказали, ровно два месяца.

Надо сказать, что в то время лазарет был очень далеко от классов и обыкновенно больных сажали завернутыми в одеяло в особо устроенное кресло без ножек, по бокам с длинными палками, за концы которых брались два служители и несли, а впереди шла классная дама. Несли долго, поднимались и опускались по каким-то лесенкам; но выздоравливающие уходили сами в сопровождении женской прислуги, которой было по две на каждый дортуар. Меня же <главный доктор> Романус и из лазарета велел таким же образом, завернутою в одеяло и в больничном белом балахоне, отнести в дортуар, наказав еще раз, чтобы две недели продержали меня в маленьком лазарете, в то время как другие пойдут в класс учиться.

Когда меня принесли, служащая девушка ввела меня в огромную комнату, по обеим сторонам которой, с проходом посередине, стояли кровати, возле каждой из них по столику, а в конце по табуретке. На обоих концах этой комнаты стояло по большому столу, за которым, когда я вошла, сидело много девочек. Был какой-то праздник, и классов не было. Меня подводят к одному из них, все смотрят с любопытством <...>. Классной дамы в это время не было за столом.

Начинается разговор. С-ва спрашивает меня:

Ты ела жирандольки?

― Я отвечаю, что не знаю, что такое жирандольки. Она меня толкает больно локтем в бок, так что у меня навертываются слезы.

― Mesdames, она не знает, что такое жирандольки! - а сама опять толкает в бок.

Одна из девочек поддерживает С-ву и говорит, что она ела жирандольки и что они очень вкусны. Все смеются. Продолжается допрос моей мучительницы.

― Ты кого обожаешь?

И на мой ответ, что не знаю, что такое "обожать", она меня больно щиплет, и я готова разрыдаться <...>. Но тут за меня вступились, закричали на С-ву, говоря, что пойдут жаловаться m-me Ma-вой, и начали мне рассказывать, что такое "обожать". Это стараться видеть обожаемый предмет, который был обыкновенно из девиц старшего класса, и когда она мимо проходит, то кричать ей вслед: ange, beauté, incomparable, céleste, divine et adorable, разумеется, не при классной даме, потом писать обожаемое имя на книгах и тетрадях с восклицательными знаками и с прибавлением тех же самых слов.

Но я иначе поняла это "обожание" и подумала, что, верно, няню обожала, но не смела сказать. Тогда вспомнила, что перед моим отъездом из дома старшая сестра моя, которую только за неделю перед этим привезли из пансиона, говорила мне, что в Смольном воспитывается одна из ее подруг Машенька Перелешина, которая вместе с ней одно время была в пансионе и которой она велела мне передать поклон, вот я и сказала, что обожаю ее, но предмет, выбранный мною для "обожания", я только увидела через две недели, так как должна была пробыть это время в маленьком лазарете, и оно было самое тоскливое для меня. <...>

Наконец прошли эти две недели. Мне принесли коричневое камлотовое платье, белый полотняный передник, пелеринку и рукавчики и поставили в пару, чтобы идти в класс.

Поместили меня с самыми слабыми ученицами, так как я и читать еще не умела, но после перенесенной мною болезни у меня оказались очень хорошие способности и отличная память, так что я скоро догнала и перегнала моих подруг и через год была переведена в 1-е отделение, где были лучшие ученицы.

Кроме того, из болезненного хилого ребенка я превратилась в здоровую краснощекую девочку и во все почти девять лет ни разу не была в лазарете; даже во время эпидемических болезней, например кори, скарлатины и прочего, была в числе немногих незараженных.

Когда я отправилась вместе со всеми в столовую, то просила показать мне Перелешину, которая в это время была в "голубом" классе; после объясню эти названия. У каждого класса были совершенно отдельные столы, и я могла только издали на нее глядеть, и вот внезапно у меня загорелась сильная к ней привязанность: ведь одно ее имя мне напоминало далекое родное! Я не кричала ей, когда она мимо меня проходила: ange, beauté и так далее, но когда ее видела, то темнело в глазах и билось сильно сердце.

Помню, что я просила одну из подруг передать ей поклон от сестры и, когда она подошла ко мне и стала расспрашивать о ней, я была в большом восторге и долго жила этим, вспоминая каждое ее слово.

Эта привязанность, единственная не давшая мне никакого горя, продолжалась четыре года. Ее взяли из Смольного раньше выпуска.

Теперь буду говорить о своей классной даме Ма-вой, от которой была в зависимости все 8 лет и 9 месяцев, находясь в ее дортуаре. Когда я поступила, это была старая девица лет под шестьдесят. Лицо у нее было смуглое, испорченное оспой, с длинным носом и широким ртом с большими желтыми зубами, волосы были черные с проседью; носила она всегда чепчики с яркими лентами, синее платье и красную турецкую шаль. На третьем пальце у ней было надето черное эмалевое кольцо с золотыми словами, и если которая из девочек досаждала ей, то, сгибая этот палец, <она> старалась кольцом ударить прямо в темя провинившейся.

Она внушала нам, что мы не должны любить родителей, а любить только их, так как те только дали нам жизнь. Но эти внушения производили совершенно обратное действие; чувствовалась обида в сердце за своих родных, которые еще с большей любовью вспоминались, а к ней накипала в сердце ненависть.

Кроме того, она часто заставляла нас писать домой о присылке денег, на которые ничего почти не покупала, и они у нее бесследно исчезали.

Как вообще она к нам относилась, приведу следующий рассказ.

В маленьком классе, то есть в "кофейном", классные дамы по вечерам помогали нам приготовлять уроки к следующему дню. И вот однажды, года через два после моего поступления, сидим мы все за столом в дортуаре, я - по правую руку от Ма-вой. Приготовляли уроки из Закона Божия, и Ма-ва рассказывала, как Дух Святой снисшел на Деву Марию, и, желая объяснить это наглядным образом, нагнулась ко мне, открыв широко свой рот, и дохнула прямо мне в лицо. Я невольно отшатнулась, а глядя на меня, сидевшие напротив две девочки не могли удержаться от смеха. И вот она с силою вытаскивает нас всех трех из-за стола, толкает к стене и, грозя каждой перед носом пальцем, кричит с пеной у рта:

- Я лев, я зверь! Я мстительница! Не любите меня, но бойтесь хуже зверя! Я вам дам дурной аттестат, и вас никто замуж не возьмет!

Во время своего дежурства в классе она, постоянно дремавшая, вдруг проснется, и беда той, с которой она встретится глазами, сейчас же ей закричит: "Встань и стой!" - или вытащит ее за рукав и поставит среди класса, то есть накажет совершенно неповинную, и мы должны были молча сносить. Протест с нашей стороны сочли бы за дерзость. Конечно, это приучало нас к терпению, и в жизни, может быть, некоторым оно и пригодилось, и если бы практиковалось ею собственно для этой цели, можно было бы и извинить, но ведь мы чувствовали, что она нас всех за что-то ненавидит, и платили ей тем же.

Особенно она преследовала одну славную добрую девочку, которую мы все очень любили за ее кротость и, переделав фамилию, звали Курочкой.

И вот от этой-то особы мы должны были зависеть все девять лет, особенно те, которые были в ее дортуаре, так как под ее наблюдением вставали и ложились спать, а также, как я уже говорила, приготовляли с ней уроки. <...>

Говоря <...> о Ма-вой, не могу не вспомнить добром других классных дам, которые относились к нам справедливо, внушая хорошие и честные правила.

Особенно из них была прекрасная личность Радищева, которая обращалась с нами как мать с детьми, а потом сменившая ее Дитмар; классная дама Самсонова была очень строгая, но справедливая, мы уважали и боялись ее. Конечно, они все были большие формалистки и до нашего внутреннего мира им никакого не было дела, да и не было никакой возможности проникнуть в него. Ведь у каждой из них нас было по двадцати человек и более.

Свой внутренний мир мы открывали друг другу. От этой замкнутости получалось особенное единение и дружба. Мы интересовались всем, что касалось каждой из нас, и это была как будто одна дружная семья, состоящая из полутораста человек.

Тогда, как я поступила, в одном здании Смольного были две половины: одна, на которую я была принята, называлась "благородной" и там воспитывались дети дворянского происхождения, учение которых продолжалось 8 лет и 9 месяцев. Туда принимались девочки с восьмилетнего возраста.

Другая половина называлась "мещанской", хотя, кажется, мещанских детей там не было, а больше дети чиновников не дворянского происхождения. Учение здесь продолжалось 6 лет. Воспитанницы обеих половин виделись только в церкви, хотя ухитрялись между собою ссориться. Так, я помню, под запертую садовую калитку подсунута была к нам с той половины записка в стихах, где нас упрекали в гордости, советуя чаще читать басню о гусях, и кончалась эта записка словами басни: "Да, наши предки Рим спасли".

При нас произошло переименование обеих половин. Нашу стали звать Николаевской, а "мещанскую" - Александровской.

На нашей половине было три класса.

Младшие назывались "кофейными" и носили коричневого цвета платья. Средний класс назывался "голубым", и платья были голубого цвета, а старший, выходной, почему-то назывался "белым", хотя платья носили зеленого цвета. В "кофейном" и "голубом" должны были пробыть по три года, в "белом" - 2 года и 9 месяцев.

Переходили из класса в класс не по учению, а обязательно по истечении определенного срока. Так, в нашем классе были две воспитанницы, которые при выпуске едва умели написать свои фамилии, их учителя уже и не вызывали к ответу уроков, а только ставили в книге "нули", но они были смирные, и их держали, тогда как С-ву (которая спрашивала меня про жирандольки) исключили из Смольного, главное за то, что не могли отучить ее от постыдной привычки тащить все чужое.

При переходе из класса в класс мы меняли и помещение, но классные дамы оставались при нас те же и переходили вместе с нами.