"Благими намерениями вымощена дорога в ад" – эта фраза всплывает, когда задумываешься о судьбах пламенных революционеров. Их жизненный путь поучителен, ведь революции очень часто "пожирают своих детей", а постреволюционная действительность далеко не всегда соответствует предреволюционным мечтаниям. В этой книге представлены биографии 100 знаменитых революционеров и анархистов начиная с XVII столетия и заканчивая ныне здравствующими. Это гении и злодеи, авантюристы и романтики революции, великие идеологи, сформировавшие духовный облик нашего мира, пацифисты, исключавшие насилие над человеком даже во имя мнимой свободы, диктаторы, террористы… Они все хотели создать новый мир и нового человека. Но… "революцию готовят идеалисты, делают фанатики, а плодами ее пользуются негодяи", – сказал Бисмарк. История не раз подтверждала верность этого афоризма.

Виктор Савченко

100 знаменитых анархистов и революционеров.

Фолио; Харьков; 2008

ISBN 978-966-03-3878-4

Аннотация

"Благими намерениями вымощена дорога в ад" – эта фраза всплывает, когда задумываешься о судьбах пламенных революционеров. Их жизненный путь поучителен, ведь революции очень часто "пожирают своих детей", а постреволюционная действительность далеко не всегда соответствует предреволюционным мечтаниям. В этой книге представлены биографии 100 знаменитых революционеров и анархистов начиная с XVII столетия и заканчивая ныне здравствующими. Это гении и злодеи, авантюристы и романтики революции, великие идеологи, сформировавшие духовный облик нашего мира, пацифисты, исключавшие насилие над человеком даже во имя мнимой свободы, диктаторы, террористы… Они все хотели создать новый мир и нового человека. Но… "революцию готовят идеалисты, делают фанатики, а плодами ее пользуются негодяи", – сказал Бисмарк. История не раз подтверждала верность этого афоризма.

Вступление

"Благими намерениями вымощена дорога в ад" – эта фраза всплывает в памяти, когда задумываешься о судьбах "пламенных революционеров". Их жизненный путь поучителен, ведь революции очень часто "пожирают своих детей", а постреволюционная действительность частенько не соответствует предреволюционным мечтаниям.

В то же время жизнь человечества без революций невозможна, и не потому, что однообразное благополучие многим кажется пресным, лишенным резких скачков вверх… но и существованием без страстной мечты изменить мир к лучшему. Возможно, без революций человечество еще пребывало бы в феодализме и не догадывалось даже о возможностях Интернета! Но… Людям, не видевшим своими глазами революции, очень трудно справедливо о ней судить. "Да, я наблюдал вблизи это великое историческое представление. Я видел также пролог: последние годы монархического строя. Мы тогда все играли в оппозицию… Собственно, никогда не знаешь, какая страшная революция может выйти из самой мирной, лояльной оппозиции: оппозицию от революции отделяет один шаг… На свете не существует любимых народом правительств. Поэтому все революции вначале популярны. Историки, конечно, будут искать людей, которым можно было бы вменить в вину или заслугу устройство великой революции. Напрасный труд! Говорю как очевидец: никто не устраивает революции и никто в ней не виновен. Или, если хотите, виновны все…" – писал Талейран.

В этой книге представлены биографии 100 знаменитых революционеров и анархистов начиная с XVII столетия и заканчивая ныне здравствующими. "Почему Кромвель, а не Спартак?" – спросит читатель. Если бы эта книга была о бунтарях, то в нее вошли бы и Спартак с Пугачевым… Но революция как политический термин связана с изменением политического и государственного строя, с определенным этапом развития человечества.

Дело в том, что понятия "революционер", "революция" в современном своем толковании стали складываться только в XVII веке. Революционер не просто бунтует, а предлагает новый "проект" мироустройства, революционер – "интеллигент от бунта" – Демиург невиданного мира. Само слово "революция" происходит от латинского revolutio - "переворот" и стало употребляться в XVI столетии для обозначения революционных событий в Голландии и реформации в Германии. Интересно, что тогда, в XVI веке, оно означало не стремление к созданию нового общественного строя, а призыв к возвращению назад, в "светлое" прошлое – к утраченному "золотому веку", к первоначальным ценностям и простоте раннего христианства.

В конце XVIII столетия слово "революция" уже означало глобальное изменение существующего строя, а теория революции представляла собой теорию изменения всего хода истории, что сближает революционные манифесты с книгами по практической магии. Вспомним призрак, что "бродит по Европе"… "Мир обновляется через кровь" – это ужасное пророчество средневековых мистиков начало сбываться в эпоху революций.

Никакого урока нельзя извлечь из смены стихийных, бесцельных разрушений, порожденных разнузданными страстями, в первую очередь, человеческим тщеславием. Например, Великую французскую революцию сделало тщеславие, как утверждают французские историки.

В современной историографии, особенно в современной публицистике, революции отождествляются только с насилием, причинами же революций объявляются деяния "темных", сверхъестественных или злых сил. Сейчас распространилось мнение, что результатом любой революции становится разрушение "нормальной" жизни и обострение проблем, на решение которых революция претендует. А еще заговорили о всемирном заговоре.

Вчерашние апологеты коммунизма тоже говорят о революции не как о "локомотиве истории", а как о диверсии на ее железной дороге. Антиреволюционная риторика порой объединяет либералов, националистов и популистов; милитаристов, правозащитников и людей "здравого смысла". Интересно, что в Украине 2004–2006 годов, в эпоху надежд на перемены, слово "революция" обрело новую комплементарность. Общество, зашедшее в тупик, ищет выход в уничтожении старого и создании нового общественного строя. Так было и с Францией Бурбонов, и с Россией Романовых… Все революции связаны с исторической судьбой того или иного народа. Революция – это расплата за грехи прошлого, за неспособность прошлых режимов нормально управлять страной.

Господа революционеры в 1917 году возлагали ответственность за все произошедшее на гнилой старый строй, на позже расстрелянного царя и на его так же позже понемногу убиваемых министров. Жаль, что господа революционеры не были склонны применить ту же логику к самим себе. Если им на смену является какое-либо жестокое, деспотичное правительство, в десять раз более жестокое и более деспотичное, чем прежнее царское (а дело было именно так), то виноватыми опять-таки считали не себя, а лишь контрреволюционеров или, еще лучше, того же убитого ими царя.

Большевики проявили огромный талант в деле разрушения, но создать нового не умели; они лишь творили во всем мире культ разрушения – и это, пожалуй, самая скверная и самая вредная часть их дела. Тот ореол, который был создан вокруг Французской революции, позже вокруг Октябрьской, гораздо опаснее для человечества, чем они сами: революции заканчиваются, ореол остается. И видит Бог: как ни отвратительны сами по себе большевики, их подражатели всегда неизмеримо хуже! Это зачастую не только мерзавцы, но вдобавок еще и дураки.

С одной стороны, революции обнаруживают героизм и самопожертвование, с другой – предательство и властолюбие, насилие и жестокость… Не все революционеры достойны своего наименования "преобразователь" и своей миссии. Парадоксально, но многие революционеры изменялись с "точностью до наоборот" после того, как становились господами. Частенько революционный господин, восхваляя свободу и справедливость, устанавливал соответственно тиранию ради "сохранения" призрачной свободы и собственного благополучия.

Революция отправила на эшафот больше революционеров, чем реакционеров. Революции бывают и бескровными, но всякая революция по самой природе своей ужасна и другой быть не может. В душе человека дремлют те самые страсти: зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да просто жажда вседозволенности во всех формах. Закон, власть, государство только для того и нужны, чтобы сдерживать зверя железом.

Бескровная революция – такая же смешная нелепость, как бескровная война, только на войне убивают чужих, а здесь – своих.

В этой книге рассказано о гениях и "злодеях", авантюристах и романтиках революции. Все это многообразие можно типологизировать по ряду особенностей. К первой группе можно отнести великих идеологов, которые сформировали духовный облик нашего мира. Некоторые из них были пацифистами (Ганди, Толстой) и мечтали о нравственном изменении человека, другие не исключали насилия над человеком во имя прогресса и мнимой свободы (Маркс, Энгельс, Лассаль, Прудон, Бакунин, Кропоткин).

Были и революционные практики – диктаторы, которые стремились огнем и мечом изменить мир и во что бы то ни стало создать общество, далекое от реальности (Кромвель, Робеспьер, Марат, Дантон, Ленин, Сталин, Троцкий, Махно).

Особый тип – революционеры-террористы, прославившиеся благодаря своему презрению к собственной и, особенно, чужой жизни (Нечаев, Таратута, Богров, Никифорова, Савинков). Некоторые из них теряли человеческий облик, превращаясь в палачей по призванию. К людям такого сорта можно отнести и авантюристов от революции – они были готовы на предательство, пытались "сделать деньги" на торговле идеями революции, на крови и страданиях сограждан (Азеф).

"Революцию готовят идеалисты, делают фанатики, а плодами ее пользуются негодяи", – сказал Бисмарк (это же выражение приписывают и Томасу Карлейлу – английскому философу XIX века). Перед казнью Дантон якобы воскликнул: "Во времена революций власть, в конце концов, достается самым большим мерзавцам!"

Как отмечал Гегель, Робеспьер сделал добродетель наивысшим принципом своей тирании. Субъективная добродетель, которая правит, основываясь единственно на принципе личного убеждения, приводит к самой жуткой тирании и террору. Казни без суда и следствия в революционной Франции и революционной России вершились под лозунгами Свободы, Равенства и Братства. А "добрые намерения" экстремистов-революционеров почерпнуты из человеколюбивых и добродетельных книг энциклопедистов и Жан Жака Руссо. Во имя торжества Свободы революционеры закрывали газеты и затыкали рты согражданам, приветствовали доносительство и террор. Якобинцев и ленинцев не волновала судьба конкретных людей, которыми можно пожертвовать во имя призрачного человека будущего. Идеализация грядущего стало революционным мифом, заменила миф о загробной жизни. Революция оказалась не в состоянии создать "нового человека" из существующего "материала" без личного, страстного желания конкретного человека избавиться от присущих ему пороков… И Махатма Ганди, и Лев Толстой были большими революционерами, чем Робеспьер, Ленин, Сталин или Мао, если под революцией понимать "явление в мир" нового человека и новой морали.

Мы не судим этих людей. Их не может судить даже история. Потому что "нет суда истории. Есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие; да и в течение одного десятилетия всякий историк отрицает то, что говорят другие. Правду знают одни современники, и только они одни могут судить. Но чем больше революционный деятель прольет крови, тем больше чернил и крови прольют в его оправдание умиленные дураки потомства…" – писал Марк Алданов.

Знаменитые революционеры

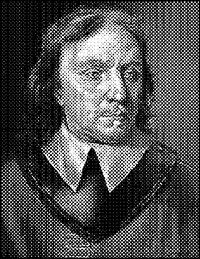

КРОМВЕЛЬ ОЛИВЕР

(род. в 1599 г. – ум. в 1658 г.)

"Божий ратник" английской революции, создатель армии "железнобоких", прославившийся жестоким завоеванием Ирландии, с 1653 г. – лорд-протектор Англии.

По-разному оценивали личность Кромвеля историки английской революции во все времена. Для одних он был героем, ему посвящали поэмы (Эндрю Марвел "Поэма на смерть Оливера Кромвеля"), его правление считали одним из славнейших в истории Англии. Каждый год 3 сентября у памятника бывшему лорду-протектору собираются те, кто и ныне считает его "отцом английских парламентских свобод". Для других Кромвель – злодей, достигший власти "по уши в крови", проливавший "как воду кровь своих подданных". Его правление называли "коротким и отвратительным господством", а его самого – "наихудшим типом макиавеллевского лицемера", "сыном дьявола, узурпатором и цареубийцей". Современники Кромвеля с особой жестокостью надругались над его могилой. Наши современники запретили называть его именем корабли и улицы. Кто же он, этот "ничем не примечательный сельский сквайр", ставший символом Великой английской революции?

Родился Оливер в семье Роберта и Элизабет Кромвель в Хантингдоне близ Кембриджа в Восточной Англии. Несмотря на то что по отцу он состоял в родстве с графом Эссекским, министром Генриха VIII Томасом Кромвелем, а по матери – с шотландским королевским родом Стюартов, учился мальчик в бесплатной средней школе. В 1616 году Кромвель поступил в Сидней Колледж Кембриджского университета, где получали образование дети знатных фамилий. Однако через год, когда умер отец, Оливеру пришлось бросить учебу и вернуться домой, так как он остался единственным мужчиной в семье. Для успешного ведения хозяйства юноша потратил несколько месяцев на изучение права в одной из адвокатских контор Лондона. На этом его образование закончилось. В 1620 году Кромвель женился на Элизабет Бучьер (Буршье), дочери богатого лондонского торговца. Это, пожалуй, и все, что мы знаем наверняка из первого, самого долгого периода его жизни.

Кромвель по семейной традиции был кальвинистом. Кальвин делил все человечество на две части – "избранных и осужденных". Первых ожидало блаженство рая, вторых – муки ада. "Справедливость предопределяет, кто из людей будет спасен, кто должен погибнуть". Причем "осужденного" не спасут ни добрые дела, ни святое причастие, а "избранному не вредят ни грехи, ни преступления". Кромвель, как истый кальвинист, мучился вопросом, к какой категории принадлежит он сам. На эти искания он потратил почти 40 лет жизни, не раз оказываясь на грани нервного срыва. Кромвель страдал частыми депрессиями. "Устойчивая боязнь приближающейся смерти" – такой диагноз ставили ему врачи.

Наконец, к 1636 году Кромвель пришел к убеждению, что Бог определяет и направляет его действия. Он – "избранный", а посему все, что он делает, это Божья воля. Кромвель фанатично верил, что его ведет Провидение. Всю жизнь он служил двум великим идеям: идее самоотречения и идее справедливости, которая должна восторжествовать уже здесь, на земле, а не в обещанном католиками раю. К 1640 году, как писал Е. А. Соловьев, автор одной из интереснейших биографий Кромвеля: "…перед нами с этой минуты сильный общественный деятель, который прекрасно знает, чего он хочет и куда стремится. Он ждал лишь минуты, когда обстоятельства позволят ему высказаться". И время Кромвеля пришло.

В 1625 году умер Яков I и на английский престол взошел Карл I. Он был "прекрасно воспитанный джентльмен, его вкус был превосходен; его манера была преисполнена достоинства; домашняя жизнь – безукоризненна". Однако, как писал Соловьев: "К сожалению, время было смутное и качеств хорошего джентльмена недоставало, чтобы быть хорошим королем". В это время в Англии боролись и ненавидели друг друга многочисленные церковные партии и секты: паписты, епископалы, пресвитериане, пуритане, староангликане, индепенденты, уравнители. На политической арене партий было не меньше, и борьба их была не менее жестокой. Абсолютисты поддерживали беспредел деспотизма Карла I; умеренные роялисты ратовали за Великую хартию вольностей; пресвитериане – за либеральную конституцию; индепенденты выступали за республику; уравнители были вообще за анархию. При таком разнообразии политических сил резко обострилась борьба в английском парламенте.

"В 1629 году английский народ с удивлением узнал, что его представители, заседавшие в нижней палате, втрое богаче, чем пэры королевства", – писал Е. А. Соловьев. Нижняя палата, состоявшая из третьего сословия (буржуазии), разрешала налоги и обеспечивала правительство деньгами. Отсюда и противостояние: король требовал денег, палата – прав. Король отказывал в правах, палата – в деньгах. Несколько раз распуская парламент, Карл I пытался превратить его в "ничто". С 1629 года по 1640 год парламент не созывался вообще. "Никогда в истории Англии не было одиннадцатилетнего промежутка между парламентами". Своей беспардонной политикой, беспредельным деспотизмом и беззаконием, когда он сам нарушал законы и данные обязательства, Карл I восстановил против себя свой народ. Осуждение Джона Гемпдена (родственника Кромвеля), дворянина, отказавшегося платить незаконно введенный королем корабельный налог, явилось последней каплей терпения. "С этой поры, – говорит Гизо, – народ перестал ожидать чего-либо от властей и законов и, потеряв надежду, приобрел мужество. Вся нация была поражена этим приговором". Так начиналась революция. В делах церковных англичане защищали Реформацию и боролись за чистоту церкви, в делах частных – защищали свое человеческое достоинство. "Уважение к самому себе – величайший дар, полученный англичанами от своей истории". Уважая самого себя, свою личность, англичанин уважает прежде всего свою самостоятельность, неприкосновенность своей личности.

До 1640 года Кромвель был мировым судьей и вел борьбу с правительством за сохранение привилегий общинного самоуправления; боролся с англиканским духовенством за право свободного толкования Библии; был депутатом третьего парламента; занимался хозяйством. Однако этому деревенскому дворянину было предопределено стать "ратником Божьим" против королевского деспотизма.

3 ноября 1640 года в Вестминстере был созван Долгий парламент. Опасаясь войны с Шотландией, Карл I потребовал денег. Парламент в ответ потребовал лишить короля права распускать его. Карл I вынужден был пойти на такие уступки, что "…к июлю даже тень власти была отнята у короля". В 1641 году в Ирландии вспыхнуло восстание. Недоверие к королю было настолько велико, что парламент лишил его законного права стать во главе армии. Этого оскорбления Карл I снести не мог. 22 августа 1642 года король объявил войну парламенту.

Кромвель начал формировать собственный кавалерийский эскадрон, так как считал, что без сильной кавалерии парламент никогда не одержит победу над армией короля. Он набирал солдат среди пуритан и сектантов. "Они воевали не ради денег, а во имя того, что считали своей целью, – общественного блага". В кавалерии Кромвеля простолюдины могли стать офицерами. Он безжалостно расстреливал за мародерство, ввел в полку общую молитву. Организовав дееспособный полк, Кромвель заставил бояться и уважать себя. Его кавалерия, ставшая ядром будущей армии, была лучшей в Европе. В бой она шла с пением псалмов.