Метеорологические наблюдения, требовавшие большой аккуратности, приучили Потанина к ведению дневника, к размеренной жизни, к описанию явлений природы. Все это очень пригодилось ему в дальнейшем при путешествиях по Внутренней Азии.

Лаврский в это время был уже переведен по состоянию здоровья в Самару, а молодая чета жила в Никольске одна в течение третьей зимы ссылки. Но весной следующего 1874 г. вышел манифест, по которому Григорий Николаевич получал право выезда из места ссылки во все города, кроме столиц. Он простился с Никольском и поехал с женой в Нижний-Новгород, где жила ее мать.

Здесь он вскоре получил известие, что по просьбе П. П. Семенова, помнившего об изгнаннике, шеф жандармов возбудил ходатайство о полном помиловании Потанина. Последнее было дано, и Григорий Николаевич поехал в Петербург и явился к П. П. Семенову, который заявил ему, что первая же экспедиция в Центральную Азию остается за ним и он может рассчитывать на нее. В это время Пржевальский только что вернулся из своей первой экспедиции, результаты которой возбудили большое внимание и интерес к изучению сопредельных стран Азии.

Но Потанин попросил отсрочить начало экспедиции в Монголию, которую он наметил для начала, чтобы подготовиться к ней изучением литературы и методов собирания геологических коллекций.

Чтобы поддержать Потанина материально на время, оставшееся до экспедиции, П. П. Семенов передал ему платную работу по составлению дополнений к известному сочинению "Азия" Карла Риттера в русском переводе; эту работу он сам начал для Географического общества. Работой над "Азией", связанной с изучением всей новой литературы по Монголии и пограничной с ней Южной Сибири, Григорий Николаевич занимался по вечерам, а днем он ходил в геологический кабинет университета, к профессору Иностранцеву, учился приготовлять шлифы горных пород, т. е. тонкие разрезы их для исследования под микроскопом. В этих занятиях прошла зима, а летом он поехал с Иностранцевым в Крым для геологических исследований условий водоснабжения царских имений Ливадии и Ореанды. Таким образом, сибирский сепаратист, бывший каторжанин и ссыльный, по иронии судьбы должен был способствовать благоустройству царских владений.

Глава VIII. ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОНГОЛИИ (1876-1877)

Состав экспедиции. Долина Черного Иртыша. Предгорья Алтая. Монастырь Цаган-гэгэна. Монгольское обо. Сеноставки. Озеро Даин-гол. Плоскогорье. Ночная буря. Зимовка в г. Кобдо. Китайские жилища. Праздник Эрли-хана. Долина Дзерге. Переход через Алтай. Джунгар- ская Гоби. Оазис Хами. Второй переход через Гоби. Цепи Алтая. Улясутай. Высокий курорт. Нагорье Хангай. Озеро Косогол. Путь в Улангом. Склады полевок. Долина реки Тес. Конокрады. Озеро Убса и монастырь Улангом. Путь в Кобдо и Кош-агач. Фазаны и сеноставки

Второе путешествие Потанина имело задачей изучение природы и населения северо-западной Монголии, известной в то время еще очень мало, несмотря на то, что эта страна примыкает к южной Сибири и легко доступна. Путешествие началось в г. Зайсане, расположенном у подножия хребта Саур к востоку от озера Зайсан-нор, знакомого Потанину по первому путешествию. В июле 1876 г. здесь собрались все члены экспедиции: Потанин с женой, которая решилась сопровождать его и помогать в работе, топограф Рафаилов, кандидат университета Позднеев, знавший монгольский язык и имевший задачей изучение быта и обычаев монголов, охотник студент Березовский и чучельщик Коломийцев. При топографе, для помощи в съемках, ехали два казака. Экспедиция имела палатки и все походное снаряжение, верховых лошадей для людей и верблюдов для багажа.

Путешественники выехали из г. Зайсана 20 июля и первые 10 дней шли на восток по широкой долине Черного Иртыша, которая была ограничена с севера цепью Монгольского Алтая, а с юга - хребтом Саур. Долина имела неравную поверхность: ее бороздили кряжи низких скалистых гор и холмов, а в промежутках между ними тянулись долины, котловины с солончаками, степями и сыпучими песками. Берега Иртыша были окаймлены рощами деревьев и кустов, большими зарослями тростника; луговины, кусты, заросли окаймляли и речки, стекавшие к Иртышу с Саура и с Алтая. На юге, над лесистым склоном Саура, расчлененным глубокими поперечными долинами, высились плоские пики Мустау, высшей цепи, покрытые снегом и ледниками; на севере, над еще более лесистым и расчлененным южным склоном Алтая, также белели вечноснеговые вершины.

В пределы Монголии экспедиция вступила на четвертом переходе от Зайсана. На всем этом пути по долине большую неприятность доставляли комары, которые плодятся в огромном количестве в зарослях тростника по Черному Иртышу и заставляют кочевников-киргизов уходить на все теплое время в горы и возвращаться в долину только на зимовку. На первом же ночлеге на путешественников вечером напали комары в таком количестве, что в воздухе от них стоял шум, напоминавший кипение самовара; на свечу они наседали так, что гасили ее, а вокруг подсвечника образовались целые валики из обожженных комаров. Люди почти всю ночь не могли заснуть.

Днем степь оживляли вспархивавшие с треском крупные черно- и краснокрылые кузнечики, шнырявшие ящерицы и жаворонки, наполнявшие ее своим пением. Потанин отменил, что птицы, ящерицы и кузнечики принимают окраску однообразного серо-желтого цвета почвы, что делает их незаметными и защищает от врагов.

Из долины экспедиция вышла 30 июля к большому озеру Улюнгур; берега его были покрыты зарослями тростника; на воде видна была масса птицы - стаи уток, куликов, бакланов, даже лебедей и пеликанов. На берегах птичий помет лежал, как в курятнике. Здесь путешественники увидали также светящихся ночью комаров, которые летали довольно высоко, мелькая в темноте, как искры; они были более эффектны, чем известный у нас иванов-червячок, который светится в кустах.

Обогнув озеро с юга, экспедиция миновала селение Булунтохой, окруженное пашнями китайцев и монголов-торгоутов. Селение было окружено глинобитной стеной и рвом, наполненным водой; улицы кривые, с ямами, из которых добывали глину для фанз; в ямы сваливали мусор и падаль. Бичом также и этой местности были комары. Охотник Коломийцев пошел пострелять птиц, но вернулся, измученный комарами.

За селением переправились на двух связанных вместе долбленых лодках через большую реку Урунгу, впадающую в озеро, а затем и через Черный Иртыш, который протекает севернее озера. У этой переправы пришлось простоять несколько дней, так как во время ночной бури убежали все верблюды, которых нашли после долгих поисков в сорока километрах ниже по реке.

За Иртышом экспедиция направилась в глубь Монгольского Алтая. Его южные предгорья безлесны и населены китайцами, снимавшими в это время жатву и собиравшими сок маковых головок для изготовления опиума. Курение опиума проникло и на эту далекую окраину Китая.

В долине реки Кран, впадающей в Иртыш, находился буддийский монастырь Шара-сумэ, в котором путешественники надеялись нанять проводника по Алтаю. Монастырь состоял из полусотни низких глинобитных фанз, в которых жили ламы - буддийские монахи; фанзы окружали с трех сторон площадь, четвертую сторону которой составляли четыре кумирни, т. е. храмы; посреди площади возвышалось большое здание, похожее на замок; нижний этаж был без окон, а окна верхнего этажа походили на бойницы.

Путешественники пошли со своей стоянки большой компанией в монастырь, но их не пустили в главное здание, а отвели им одну из фанз. Вскоре туда явились два чиновника, один с молочно-белым шариком на шляпе, другой со стеклянным. Они заявили, что гэгэн (настоятель монастыря) вечером не принимает, и предложили путешественникам пока вернуться на стан и притти завтра, обещая надлежащий прием и проводника. Пришлось вернуться.

На другой день около полудня Потанин, Позднеев, Рафаилов и казак Михаленков поехали опять в монастырь и направились к китайскому амбаню (губернатору Тарбагатайской провинции). Но его не оказалось дома; он уехал на пашни; не появились и вчерашние чиновники: монастырь казался вымершим. Очевидно, все попрятались от незванных гостей. Последние подошли к главному замку, в котором жил гэгэн, но у входа их остановила толпа и отказалась пропустить внутрь и доложить гэгэну.

Ничего не добившись, путешественники сели на лошадей и поехали к кумирням, чтобы посмотреть их архитектуру; но около одной из них их окружила толпа лам и стала бросать в них комья глины и тыквы. Путешественники хотели ускакать, но Позднеева и казака толпа стащила с лошадей и избила; затем догнали Потанина и Рафаилова, обезоружили их и всех досадили под арест в фанзу, в келье одного ламы. Вечером арестованным предложили, чтобы один из них пошел в стан за паспортами, а остальные оставались заложниками. Ламе поручили кормить пленных передав ему тушу заколотого для этой цели барана.

На следующий день привезли паспорта, которые рассмотрели сначала в ямыне (китайском присутственном месте); потом пригласили туда пленных на суд. Их обвинили в том, что они заехали в мирный монастырь с оружием, подъехали к кумирне на лошадях, вопреки закону, и затеяли драку. Но, выслушав их объяснения, китайский чиновник отпустил путешественников, отказав им, однако, в проводнике, поскольку они хотели ехать в Кобдо не по пикетной дороге, т. е. не по тракту со станциями.

Потанин полагал, что недружелюбный прием в монастыре Цаган-тэгэна (белого гэгэна) был обусловлен тем, что последний одно время был главой шайки партизан, которые мстили дунганам, разорившим первый монастырь этого гэгэна во время восстания. В этих стычках сильно пострадали киргизы, кочевавшие в Тарбагатае в русских пределах, и гэгэн имел неприятности с русскими пограничными властями, а китайское правительство, после долгих опоров, вынуждено было уплатить большую сумму.

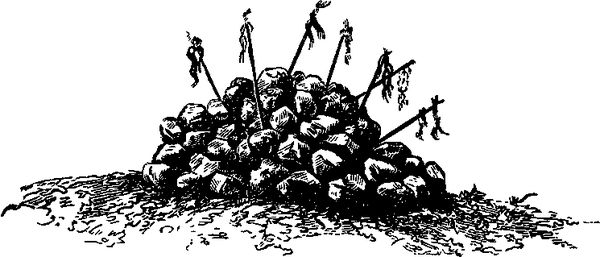

Поднимаясь по южному склону Алтая, путешественники увидели каменных баб (кошо-чило по-монгольски) и керексуры, т. е. могильные насыпи. Последние представляли холмики, окруженные камнями, расположенными по кругу, четырехугольником или радиусами, часто в вертикальном положении. Среди них стояли и бабы. На перевалах и некоторых вершинах гор заметили типичные для Монголии "обо". Они представляли кучи камней с воткнутыми в них шестами. Каждый монгол, проезжая мимо обо, считал долгом сойти с коня и увеличить кучу поднятым поблизости камнем, а на шест навязать тряпочку, оторванную от халата, или пучок волос из гривы или хвоста лошади. Это - приношение, чтобы умилостивить духов гор ради благополучного пути.

Проводника через Алтай экспедиции удалось получить без всякого затруднения у влиятельного киргиза Джуртпая, так что неудача визита в монастырь не имела дурных последствий. Потанин убедился, что его понятия о могуществе Цаган-гэгэна были преувеличены.

Подъем по долинам Алтая в зоне лесов местами был труден из-за больших валунов, которые иногда так стесняли дорогу, что завьюченный верблюд не мог пройти между ними. Трудны были также спуски и подъемы при бродах через речки, а переходить через них приходилось часто. Леса состояли из ели, осины, березы и тополя, по берегам речек росли ива, смородина, крыжовник, барбарис, жимолость. Выше леса начались альпийские луга, а по долинам рек - карабута (карликовая береза), образовавшая сплошные заросли. Вместе с ней появились и белые куропатки - характерные птицы полярной тундры. На россыпях крупных глыб, покрывавших склоны, водилось много сеноставок (альпийский лемминг). Эти маленькие зверьки живут между камнями и около выходов из нор делают на зиму запасы сена из листьев, стеблей и колосьев. Для сеновала oни выбирают ровную площадку под навесом камня, так что дождь нее мочит, а ветер обдувает и сушит сено. Они набирают сено понемногу, чтобы слои успевали просохнуть; поэтому их сено всегда сухое и ароматное.

На перевал через Алтай поднялись по вершине реки Кран. Водораздел имел вид крутой зубчатой стены: острые вершины, соединенные седловинами, часто располагались амфитеатром с крутыми скатами, покрытыми россыпями камня, сбегавшими почти от вершин. Такие россыпи киргизы называют "корум". Ниже россыпей тянулись пологие склоны с зарослями карабуты. Подъем на перевал был очень крут и недоступен для телег. Перевал имел около 2700 м высоты и с половины октября был недоступен из-за глубокого снега.

Монгольское обо

Спуск на север был не такой крутой; он шел по трем уступам и привел к большому озеру Даин-гол, над берегом которого возвышался остроконечный пик Мус-тау (т. е. ледяная гора), покрытый вечным снегом. Озеро было расположено среди холмистой местности, представлявшей морену, т. е. наносы, оставленные большим ледником, прежде спускавшимся с водораздела. Теперь в этой части Алтая сохранились только небольшие ледники и вечные снега, но Потанин отметил в разных местах, на обоих склонах, признаки прежнего сильного оледенения.

На стоянке у озера путешественники ловили руками рыбу в ключе по соседству; они нащупывали рыбу в берегах между камнями, куда она пряталась стайками. Экспедиция простояла здесь четыре дня, обмениваясь визитами с киргизским султаном Самерканом, который очень любил соколиную охоту, имел трех беркутов (орлов) и показал, как они охотятся на лисиц. Этот султан не был богат, имел мало верблюдов, которые с трудом переносят жизнь на высоком плоскогорье, примыкающем с севера к водоразделу Монгольского Алтая и занимающем весь угол между Монгольским и Русским Алтаем. Султан дал экспедиции нового проводника до г. Кобдо, который провел ее по более трудной и далекой дороге, выбранной путешественниками потому, что прямая была уже описана русским топографом.

На этой дороге Потанин вскоре отметил группу древних могил, которые приписывают исчезнувшему народу "чудь" и потому называют чудскими. Среди них стояла каменная баба с изображением лошади. Местность на высоком плоскогорье представляла степь со скудной растительностью; в лощинах были заросли карабуты. Вправо от дороги продолжались высокие скалистые горы водораздела с вечными снегами, у их подножия встречались озерки и старые морены. В одном месте, на дне ущелья, во множестве валялись рога и черепа архаров (каменных баранов); последних, а также горных индеек в этих горах водилось много.

На дальнейшем пути экспедиция встречала стада дзеренов, т. е. антилоп, распространенных по всей Центральной Азии и довольствующихся скудной травкой полупустынь. Эти красивые животные водятся стадами до сотни голов и бегают очень быстро - со скоростью 50-60 километров в час, так что и на автомобиле их можно догнать только после долгой гонки, когда они обессилят.

Высокое плоскогорье северной части Монгольского Алтая отличается сухим климатом, и зимой здесь почти не бывает снега; поэтому здесь много зимовок кочевников. Лесов почти нет, по долинам - низкий тальник (ива) и карабута, в котловинах - солонцы и болота, на плоских холмах между ними щетки скудной травы и колючки. На последних переходах к Кобдо экспедиция встретила вместо киргизов других кочевников - монголов-олетов; видны были их бедные юрты и пасущиеся сарлыки - помесь домашнего яка и коровы с длинной шерстью, приспособленная к суровому климату. На скалах видно было много горных курочек.

На этом пути экспедиция вынесла ночью сильную бурю, которая никому не дала спать. Юрта трещала, стрелы верхнего круга ломались; снаружи юрта была обхвачена арканом, а со стороны ветра был привязан тяжелый вьюк: подол войлока по стенкам юрты был обложен камнями. И несмотря на это, порывы ветра то и дело распахивали войлок и проникали в юрту. Всю ночь приходилось исправлять верхний круг и закреплять юрту.

В Кобдо экспедиция провела зиму с половины октября до конца марта, собирая сведения о русской торговле с Монголией, о жизни русских и китайцев в городе. Кобдо расположен на реке Буянту, на равнине, окруженной горами, за которыми на востоке лежит большое озеро Хара-усу. Город состоял из обнесенной зубчатой стеной и рвом крепости и торговой слободы. В крепости жил китайский губернатор и находились его ямын (управление), тюрьма, кумирня, кузница и сад. В слободе жили китайские и русские торговцы и были две кумирни. На окраинах города был расположен войлочный лагерь монгольской кавалерии и юрты бедных монголов, существовавших на "заработки у купцов. Против города, на другом берегу, стоял монгольский монастырь. Женщин и детей в городе почти не было. До недавнего времени китайцы, выезжавшие из провинций Китая в Монголию, Маньчжурию и Сибирь в качестве торговцев, ремесленников и рабочих, оставляли свои семьи на родине, куда они всегда стремились вернуться рано или поздно. В случае смерти китайца на чужбине, его родственники считали долгом вывезти гроб на родину. В ожидании отправки, иногда очень долгом, гробы стояли незакрытые в ограде восточной кумирни, под охраной бога загробной жизни - Чон-гуэ. Гробы у китайцев, впрочем, очень массивные, прочные.

Русские купцы приезжали в Кобдо только на лето, а на зиму оставляли вместо себя приказчиков, которым трудно было приспособиться к условиям китайской жизни. Дома в городе не соответствовали суровому климату. У них были большие окна, заклеенные бумагой вместо стекла, двери были плохо пригнаны, иногда вместо дверей висела занавеска. Вместо оштукатуренного потолка устраивалась плоская крыша из камыша или хвороста, покрытая сверху глиной, а снизу подшитая бумагой или бязью. Комната отапливалась каном - лежанкой из глины, занимавшей половину площади; в ней жгли аргал, т. е. сухой навоз, хворост, камыш, солому, но комнату она грела слабо; ее назначением было согревать спящих на ней людей. Кан был покрыт цыновкой, и китайцы спали на нем, подстилая только войлок или тонкий ватный матрац. Этот способ отопления распространен по всему Китаю. Дополнением его являлась жаровня с углем, часто дававшая угар. Китайские власти в Монголии не позволяли русским купцам строить свои дома; поэтому они начали ввозить маленькие железные печи, которые получили распространение и у китайцев и даже у монголов в юртах.