Примечания

См.: Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX – начала XX века: Каталог. Гос. Третьяковская галерея. М., 1977. С. 28–144; Скульптура первой половины XX в. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2002. С. 74–109.

См.: Пруслина К.Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX в.). М., 1974. С. 98–109.

Пруслина К.Н. "Искусство глины" рубежа веков // Художник. 1973. № 12. С. 47.

Астраханцева Т.Л. Н.В. Глоба, Г.В. Монахов и русская керамика конца XIX – начала XX века. Из истории Строгановского художественно-промышленного училища // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы: Сборник статей. М., 2004. Вып. 8. С. 245–268.

Филиппов А. Керамика. Глазури восстановительного огня. М., 1907. С. 40.

Цит. по: Альбом Южно-русской областной сельскохозяйственной, промышленной выставки в г. Екатеринославе 1910 года. СПб., 1910. С. 163–164.

РГАЛИ. Ф. 677. Он. 1. Д. 9378. Л. 7–8.

Новикова О. Майолика и фаянс Строгановского училища // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2010. № 6 (77). С. 51.

Шефов А.Н. Вячеслав Андреевич Андреев. М., 1972. С. 4–5. Там же приводятся воспоминания жены В.А. Андреева, Ольги Павловны, о его с сестрами занятиях керамикой в "мастерской старшего Андреева": "Все это было очень интересно. Что и как получится после обжига? Муфель уже топится много часов. В мастерской тепло. Приятно пахнет обожженной глиной. Муфель еще не раскрыт, поглядывают в глазок, бросив туда зажженную лучину. Все волнуются, горят нетерпением увидеть результат. Зовут старшего брата, а младший уже давно здесь. Он тоже волнуется и ждет: у него там тоже обжигаются его первые детские работы. Когда обжиг бывал удачен, тогда особенно интересно смотрелись вещи, покрытые глазурью, неожиданно начинавшие играть всеми цветами радуги и темным золотом". Возможно, что речь идет об обжиге именно в керамической мастерской Строгановского училища, а не в собственной И.А. Андреева, т. к. большая часть его майолик выполнялась именно здесь и имела клейма "СУ".

Товарищество М.С. Кузнецова [Прейскурант]. Б.м., 1910-е. Л. 17. № 2766.

Шефов А.Н. Указ. соч. С. 4.

РГАЛИ. Ф. 677. Он. 2. Ед. хр. 94. Л. 61–62.

М.П. Гортынская в своих воспоминаниях пишет о них: "Три из лепившихся в классе фигур "боярышни" были отобраны для керамики, расписаны, обожжены и стали участниками всех наших выставок". Однако по ее словам "…их произведения имели более статичный характер – руки были опущены вниз, ее "Русская женщина" имела на голове повойник. У "Русской женщины" работы Закхеевой – острый высокий кокошник. Действительно, статуэтка в таком кокошнике встречается на одном из фото "класса Керамики". Наконец, фигура "Русской девушки", по их заявлению, лепилась ученицей Сабанеевой. Таким образом, имеющаяся в Музее керамики (ГМК "Кусково". – А.Т.) малая пластика – это последующие варианты, выполненные неизвестными учениками Строгановского училища". Цит. по: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825–1918. М., 2002. С. 176–177.

Императорское Строгановское училище на Всероссийской выставке в Киеве // Известия Общества преподавателей графических искусств. 1913. № 7. С. 257.

РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 2. Ед. хр. 132. Л. 101 об.

Там же. Ед. хр. 130. Л. 67, 84.

Там же. Ед. хр. 176. Л. 65.

Шульгина Е.Н., Пронина И.А. Указ. соч. С. 176.

Императорское Строгановское училище на Всероссийской выставке в Киеве // Известия Общества преподавателей графических искусств. 1913. № 7. С. 256.

Цит. по: Пруслина К.Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX в.). М., 1974. С. 98.

Императорское Строгановское училище на Всероссийской выставке в Киеве // Известия Общества преподавателей графических искусств. 1913. № 7. С. 256.

Лукомский Г.К. Архитектура, художественная промышленность и печатное дело на Всероссийской выставке в Киеве // Искусство Южной России. Живопись. Графика. Художественная печать. 1913. № 7–8. С. 362.

РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 2. Ед. хр. 94. Л. 62.

Цит. по: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. Указ. соч. С. 175.

РГАЛИ. Ф. 677. On. 2. Ед. хр. 94. Л. 61.

Воспроизведение скульптуры А. Обера "Жаба в удовольствии" см.: Мир искусства. 1899. № 11–12. С. 191.

См.: Домогацкий В.Н. Теоретические работы, исследования, статьи, письма / Сост. С.П. Домогацкой. М., 1984.

Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь. В 6-ти т. Т. 1. М., 1970. С. 116; Астраханцева Т.Л. Гжельская майолика XX века. СПб., 2006. С. 253; Исаев П.Н. Строгановка. Художники-керамисты Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища. 1825–1918: Биографический словарь. М., 2009. С. 34–35.

РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 2. Ед. хр. 94. Л. 62.

Японизмы в изделиях керамической мастерской Императорского Строгановского училища

А.В. Трощинская

Деятельность одной из старейших мастерских Строгановского училища – керамической, основанной около 1867 г., представляет в настоящее время несомненный интерес для специалистов-искусствоведов и для коллекционеров. Свой последний блистательный расцвет керамическая мастерская переживала в период, когда директором училища являлся Николай Васильевич Глоба (1859–1941). Как отмечает исследователь его жизни и творчества Т.Л. Астраханцева, он был "личностью сложной и авторитарной" и "являл собой целую эпоху": "Именно он, как писали современники, "с его бешеной энергией и стальной волей", поднял Строгановское училище до уровня мирового признания и собрал в нем "весь цвет русского искусства"". В настоящей статье затрагивается лишь один из эпизодов его кипучей деятельности – раскрытие секрета фарфора с потечными и кристаллическими глазурями, – происходившего на фоне важных перемен в эстетике европейского и отечественного искусства, перемен в мировоззрении ведущих художников и мастеров.

Важно отметить, что новые непростые керамические техники и технологии были разработаны самостоятельно в начале XX в. в стенах Строгановки благодаря неутомимым усилиям Н.В. Глобы. Качество и красота "строгановских" изделий с потечными и кристаллическими глазурями не уступали аналогичным работам ведущих европейских мастерских и крупных производств того времени, однако их появление, интерес к необычным, "свободным" декоративным эффектам потечных и кристаллических глазурей появился благодаря безусловному интересу к восточному, прежде всего японскому искусству.

На рубеже XIX–XX вв., в эпоху европейского модерна, особое внимание было приковано к декоративным свойствам керамики, к традиционным, но уже забытым техникам или же совершенно новым приемам художественного решения изделий. Велся поиск, разрабатывались новые рисунки и стилистика росписи. Огромную роль в переосмыслении художественного языка европейской керамики рубежа веков сыграло вдохновение искусством Японии, что было обусловлено чередой интереснейших международных выставок, познакомивших европейскую общественность с произведениями "Страны восходящего солнца": в 1867 в

Париже, в 1873 в Вене, в 1876 в Филадельфии и т. д.. Отметим, что в этих выставках с большим успехом принимало участие и Строгановское училище.

Тесно связанное с художественными традициями чайной церемонии, пронизанное философией дзэн, где художественный предмет понимался как сакральная сущность, наделенная особой жизнью и "телесностью", национальная керамика Японии привлекла внимание передовых мастеров Западной Европы и России, утомленных и пресыщенных многословием эклектики и историзма. Перед неофитами открылись новые эстетические идеалы, заключенные, например, в принципе "саби" (один из вариантов перевода – "затаенная красота"): бедность, скудость, нищета вели к эстетическому экстазу, а внешняя пустота, "безмолвие" были наполнены внутренним богатством и совершенством.

Новые подходы художественного решения выражались в технической стороне исполнения, когда чудесные превращения и эффекты возникали благодаря действию стихий, без видимого участия художника, словно акт Божественного творения. Известный японский писатель и публицист Акутагава Рюноскэ в одном из своих эссе заметил: "Художник, я уверен, всегда создает свое произведение сознательно. Однако, познакомившись с произведением, видишь, что его красота и безобразие наполовину порождены таинственным миром, лежащим вне пределов сознания художника. Наполовину? Может быть, лучше сказать – в основном?"

Именно в японской национальной культуре предмет являлся "соучастником" процесса изготовления, равноправным партнером художника, как, например, отчетливо показывают в изделиях Такемото Хайата, известнейшего японского мастера керамики, [см. цв. ил.]

Однако впервые потечные глазури появились в Китае. Вплоть до конца XVI столетия они считались случайной шуткой огня, и большую часть их разбивали. Только со второй половины XVII в. мастера Цзиндэчжэня овладели этой техникой. Они "стали на черепок сосуда налеплять кусочки окислов различных металлов, которые при сильном обжиге "текли" по сосуду, создавая декоративные "пламенеющие глазури" сиренево-красных, сине-фиолетовых тонов". Несовершенные, небрежные китайские произведения с потечными глазурями и расписанные в скорописной технике соответствовали эстетическим требованиям тядзинов – мастеров чайной церемонии. В Японии китайскому фарфору традиционно отдавали предпочтение. Зачастую он откровенно перекликался с искусством национальной керамики, благодаря особо ценимой грубоватости и несовершенству, живописности и экспрессии. Действительно, искусство потечных и кристаллических глазурей это не столько итог работы мастера, но в большей степени – результат его диалога с керамикой. При таком подходе не существовало разделения труда, в нем не было смысла. От начала и до конца, от создания формы до завершающего обжига диалог шел один на один между мастером и его произведением. Не удивительно, что в Европе такой метод впервые был применен не на больших предприятиях с разветвленным штатом сотрудников и с четкой дифференциацией всех процессов, а в скромных ателье и мастерских отдельных энтузиастов-художников, прежде всего французских "мастеров огня": Эдмона Лашеналя, Огюста Делаэрша и др. Именно Огюсту Делаэршу принадлежит известное высказывание о художниках – "мастерах огня", которые, по его выражению, "создавали произведения искусства, а не лепили горшки".

В дальневосточной керамике производственный брак, несовершенство, непредсказуемые потеки и превращения глазури только приветствовались, как индивидуальное "лицо" произведения. Применение техник потечных и кристаллических глазурей позволяло добиваться неповторимых, "случайных" эффектов в декорировании керамики, давая возможность избежать тиражирования и повтора. Таким образом, создавались штучные, уникальные вещи.

Некоторые крупные европейские фарфоровые производства к началу XX в. овладели техникой кристаллических глазурей в немалой степени благодаря организованным на производствах специальным лабораториям и в то же время – талантливым исследователям-керамистам. В начале 1890-х гг. выпуск изделий с кристаллическими глазурями был освоен в Берлине. Известно, что датская Королевская мануфактура благодаря усилиям химика А. Клемента и его последователя Вальдемара Энгельхардта с 1892 г. тоже начала их выпуск. К концу столетия они появились и во Франции.

Скорее всего, западноевропейские произведения с кристаллическими глазурями демонстрировались на знаменитой Международной выставке в Париже в 1900 г., где с ними могли познакомиться и художественная общественность, и ведущие мировые производители керамики. Однако самый сильный толчок к появлению и распространению этой технологии в России дала Международная керамическая выставка, проходившая зимой 1900–1901 г. в Петербурге. Именно здесь опытные мастера Строгановского училища (а Строгановка получила здесь высшую награду – Гран-при "за гончарные и майоликовые изделия мастерской…") впервые увидели керамику с кристаллическими глазурями, которую показывали французы. Происходившие тогда события, не лишенные курьезов, интересно описывает А.Б. Салтыков со слов заведующего керамической мастерской Г.В. Монахова: "Какова была осведомленность русских мастеров об этой керамической технике, открытой в Германии в начале 1890-х гг., можно видеть из следующего любопытного разговора между посетившими выставку Глобой, Монаховым и директором Миргородской керамической школы Масленниковым. На недоумение первых двух о том, как сделаны кристаллы, последний высказал соображение, что получаются они от удара каким-нибудь инструментом по поверхности сосуда. Однако работники Строгановского училища, надо сказать к их чести, этому не поверили и занялись разыскиванием секрета тут же на выставке, к чему и представился, как им казалось, благоприятный случай в виде знакомства с неким немцем фон Беном…". Увы, многообещающее сотрудничество с иностранцем ни к чему не привело, после нескольких неудачных попыток немецкий специалист уехал. В итоге Н.В. Глобе и Г.В. Монахову пришлось раскрывать секрет кристаллических глазурей самостоятельно. "Первый наводил справки, – рассказывает А.Б. Салтыков, – спрашивал, где только мог, и все добытые сведения сообщал Монахову для проведения опытов. Данные, полученные Глобой, были, однако, очень отрывочны и неполны. Так, Глоба узнал у знакомого ему француза, владельца одного магазина в Пассаже, что кристаллическая поверхность коробочек, продававшихся в магазине, делается во Франции с помощью жидкого стекла и окиси цинка. Так как последняя существует в нескольких видах, то Монахову пришлось выписать их все по 50 граммов и со всеми делать опыты. На покрытую глазурью и обожженную вещь Монахов накладывал слой жидкого стекла, растертого с окисью цинка, и подвергал вещь третьему обжигу. Вскоре удалось действительно добиться кристаллов, но небольших, на невысокую температуру – до 1000 градусов. Дальнейшие опыты по овладению кристаллической глазурью долго оставались безуспешными. Вместо кристаллов получались потеки, часто очень красивые, и секрет производства кристаллов был открыт в значительной степени случайно только в 1905 г….".

Следует отметить, что вплоть до настоящего времени специалисты относят кристаллические глазури к наиболее сложным и "капризным" техникам. Суть этого метода заключалась в том, что глазурь перенасыщалась окислами, подкрашенными оксидами различных металлов (железа, меди, кобальта, никеля, хрома и др.). При определенной температуре после расплавления они давали насыщенные растворы, в которых возникали минералы, при особом режиме обжига выделявшиеся на поверхности в виде плоских пленок кристаллов разнообразной формы, величины и окраски. Кристаллы могли быть круглыми в виде сфероли-тов, звездчатой формы, в том числе в виде колючек – т. н. "кости", или иметь мелкокристаллическую авантюриновую структуру. Интересно, что в дальневосточной керамике применялись в основном мелкокристаллические глазури, в т. ч. кристаллы образовывались и в знаменитых потечных "пламенеющих" глазурях, т. н. "фламбе". Для сугубо европейского стиля характерны высокотемпературные крупнокристаллические цинко-титановые покрытия, дававшие не только "узоры мороза на зимнем стекле", но и отдельные выразительные сферолиты, напоминавшие чешую зеркального карпа.

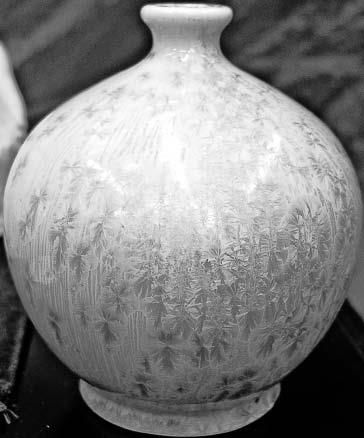

Ил. 1. Вазочка с кристаллической глазурью. Императорское Строгановское училище. 1905–1913 гг. Частное собрание

Известно, что глазурь является стеклом – аморфным неупорядоченным веществом, кристаллы же имеют упорядоченную кристаллическую решетку. Таким образом, в процессе обжига возникает разная фактура и разное окрашивание – металлы-красители входят в стекло как в раствор, а в кристалл как элемент кристаллической решетки, в результате можно добиваться контрастно разной окраски. Оптимальная температура роста кристаллов в среднем на 150–200 градусов ниже максимальной температуры обжига глазури, длительность же процесса, выдержка для роста кристаллов (2–4 ч.) устанавливается экспериментальным путем для каждого состава в отдельности. Наиболее крупные кристаллы образуются в толстом слое расплава, что обычно учитывает керамист при проектировании формы изделия, в связи с этим шаровидная форма или традиционные дальневосточные "гуань" и "мэйпинь" очень удобны для применения таких глазурей. (Ил. 1)

Считается, что научиться управлять кристаллизацией глазури можно только путем постоянных экспериментов и с помощью хорошо регулируемых печей. Самое интересное и парадоксальное в технологии получения кристаллов заключается в том, что идеальный обжиг здесь не требуется, он должен быть "почти хорошим", а на поверхности должны остаться мелкие дефекты, которые и способствуют в дальнейшем получению красивого вида изделий. Если при верхней температуре расплавились, растворились все мелкие частицы, разошлись следы от всех пузырьков, то при кристаллизации медленно растут только невзрачные "кости"-колючки. Но если есть "недожженность" расплава, резкое понижение, а затем выравнивание и последующая выдержка температуры обжига – сферолиты начинают расти "на грязи" – именно мельчайшая соринка (заметная при сильном увеличении) является центром образования круглого красивого кристалла, напоминая этим образование прекрасной жемчужины из попавшей в раковину песчинки. Если на последнем этапе температура будет слишком высокой, то расплавленный "глазурный водопад" может смыть кристаллы. Таким образом, получится потечная глазурь. При хорошем навыке работы можно получать покрытия с кристаллами различных типов, форм и размеров, лежащих внутри глазури или на ее поверхности, контрастными по отношению к фону или в одной цветовой гамме с ним, сплошную кристаллизацию или по определенному замыслу – кристаллические глазури обладают поистине неограниченными возможностями при декорировании керамических изделий.