Письмо к отцу 25/IV 1906 г.

Среды стали уж не те – серо и скучновато.

Письмо к матери 30/XI 1908 г.

Собрания по средам постепенно начали расширяться, появлялись все новые и новые люди. В Петрограде много говорили об "Ивановских средах", они вызывали к себе интерес в разных кругах. На одной из "сред", когда собралось человек шестьдесят поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого наряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около всех дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого нежданным гостям пришлось признать свою ошибку… Политики на "средах" не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на "средах". В другую эпоху "среды" были бы невозможны. На третий год своего существования собрания по средам начали вырождаться, они потеряли свой интимный характер и стали слишком многолюдными. В последнюю зиму начало бывать много артистов нового театра Комиссаржевской. Много молодежи; бывали люди, совсем неизвестные хозяевам, и собеседования потеряли свой прежний характер.

Н. Бердяев

17 октября 1911 г.

Вячеслав Иванов. Если хочешь сохранить его, – окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия глубоко врезалась. Внутри воет Гете, "классицизм" (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает – большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. Дочь – худа, бледна, измучена, печальна.

Дневник А. Блока

В конце пятого года и в шестом "среды" Вячеслава еще имели некоторую связь с революцией, с общественностью. Но выявление их и развитие шло в сторону интеллигентского сектантства, мистической соборности, выставляемой против анархизма личности, тоже поощряемого. Все более накипало гурманство в отношении к темам. Ничего не решалось крепко и ясно. Процесс обсуждения был важнее самого искомого суждения. Целью художнику ставилось идти от земной реальности к реальности небесной через какие-то промежуточные звенья сознания, которые именно и должен был уловить поэт-символист путем изображения "соответствий". В конце концов всю эту хитрую музыку каждый понимал по-своему, но она постулировалась как всеми искомая единственная истина. Возражали: будущие богоискатели, марксисты и реалисты, но настроение давал Вячеслав. От идеи страдающего Диониса и, следовательно, поэта-жертвы, он уже начинал переходить к идее "совлечения", "нисхождения", применяемой к исторической судьбе России. Достоевский назывался "Федором Михайловичем", как сообщник и хороший знакомый. Чем больше разгоралась реакция, тем более "среды" заинтересовывались идеями эротики. Из этой хитрой музыки выявлялись самые разнообразные течения. Чулков спелся с Вячеславом на теме "мистического анархизма" и ловил на "Факелы" Андреева и Блока. Первый попался больше, чем второй. Молодой студент Модест Гофман изобрел "соборный индивидуализм". Но все было замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски-самодовольном кругу. Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркозами атмосфера стояла на "башне", построенной "высоко над мороком жизни". Дурман все сгущался. Эстетика "сред" все гуще проникалась истонченной эротикой. Кузьмин пел свои пастушески-сладострастные "Александрийские песни". Сомов и Бакст были законодателями вкуса в живописи, прянно-чувствен-ного – у первого через призму помещичьей жизни, у второго – через античность. Без конца читал Вячеслав свое любимое всеми стихотворение.

С. Городецкий

МЭНАДА

Смерть нашла и смута на Мэнаду;

Сердце в ней тоской захолонуло.

Недвижимо у пещеры жадной

Стала безглагольная Мэнада.

Мрачным оком смотрит – и не видит;

Душный рот разверзла – и не дышит.

И текучие взмолились Нимфы

Из глубин пещерных за Мэнаду:

"Влаги, влажный бог!..

Я скалой застыла острогрудой,

Рассекая черные туманы,

Высекая луч из хлябей синих…

Ты резни,

Полосни

Зубом молнийным мой камень, Дионис!

Млатом звучным источи

Из груди моей застылой слез ликующих ключи"

Бурно ринулась Мэнада,

Словно лань,

Словно лань, -

С сердцем, вспугнутым из персей,

Словно лань,

Словно лань, -

С сердцем бьющимся, как сокол

Во плену,

Во плену, -

С сердцем яростным, как солнце

Поутру,

Поутру, -

С сердцем жертвенным, как солнце

Ввечеру,

Ввечеру!..

Так и ты, встречая бога,

Сердце, стань…

Сердце, стань…

У последнего порога,

Сердце, стань…

Сердце, стань…

Жертва, пей из чаши мирной

Тишину,

Тишину.

Смесь вина с глухою смирной -

Тишину…

Тишину…

Вячеслав Иванов

"Башня" казалась мне символом безвременности; а сама повисала над "временем", над современностью… Порою Иванов устраивал ратоборства (ну, кто кого – Аполлон Диониса, иль Дионис Аполлона?). И с приходящими на "башню" С. К. Маковским , В. А. Чудовским и особенно с Гумилевым сражался. Бывало: В. И. весь взъерошится, покраснеет, забьет пальцем в стол и покрикивает громко в нос (негармоничными, скрипичными нотами, напоминающими петушиные крики); наскакивает на чопорно стянутого Гумилева, явившегося к часу ночи откуда-то – в черном фраке, с цилиндром и в белых перчатках, прямо сидящего в кресле, недвижно, невозмутимо, как палка, с надменно-бесстрастным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; Гумилев отпарировал эти наскоки Иванова не словами, скорей – своим видом, Иванов же – втравливает в "свару", бывало, меня; я – поддамся: я начинаю громить "аполлоновскую" легкомысленность: после дружно мы все распиваем вино.

Не забуду я одного разговора: В. И., очень-очень лукаво расхаживая пред И. С. Гумилевым – с иронией пускал едкости, что, мол, вот бы вы, И. С. – вместо того, чтобы отвергать символистов, придумали бы свое направление, – да-с; и, подмигивая, предложил сочинить мне платформу для Гумилева он; я тоже начал шутливо и, кажется, употребил выражение "адамизм"; В. И. тотчас меня подхватил и – пошел и пошел; выскочило откуда-то слово "акмэ" (острие); и Иванов торжественно предложил Гумилеву стать "акмэистом". Но каково же было великое изумленье его, когда сам Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив ногу на ногу:

– Вот и прекрасно: пусть будет же – "акмэизм".

Вызов принял он: и впоследствии "акмэизм" появился действительно…

А. Белый

Все были жрецами Диониса. На этом Парнасе бесноватых Блок держался как "Бог в лупанаре" (название стихотворения Вячеслава, обращенного к Блоку). Но душа его была уже в театре, что означало победу в нем лирики над эпосом, ночи – над солнцем, мистики – над революцией.

С. Городецкий

А вот, кого опять я понял, это – Вяч. Иванова. Перед его отъездом в Москву (ночью, когда ты ехала в вагоне отсюда), мы говорили долго и очень откровенно. Он совсем уж перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой.

Письмо к матери 1 /IV 1908

В 1-м часу мы пришли с Любой к Вячеславу (Иванову). Там уже – собрание большое. Кузьмин (читал хорошие стихи, вечером пел из "Хованщины" с Каратыгиным – хороший какой-то стал, прозрачный, кристальный), Кузьмины-Караваевы (Е. Ю. читала стихи, черноморское побережье, свой "Понт"), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше). Сюннерберг , m-eur Reau, Аничков. Вячеслав читал замечательную сказку "Солнце в перстне".

В кабинете висит открытый теперь портрет Лидии Дмитриевны работы М. В. Сабашниковой – не по-женски прекрасно.

Все было красиво, хорошо, гармонично.

Дневник А. Блока

Вяч. Ив. Иванов – такой же грешный человек, как все, со всеми ошибками, падениями и слабостями. Но скажу одно: в то время как иные блудили, блуждали и окончательно заблудились в трех соснах, он один, можно, гордясь им, сказать, с честью вышел из тяжкого положения.

Его отношения с Блоком – такие же, как со многими иными у А. А.: сначала сближение, потом охлаждение.

В. Н. Княжнин

5 января 1912 г.

Мысли о Мережковском и Вячеславе Иванове. Мережковские для меня очень много, издавна, я не могу обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к Вячеславу (Иванову), с которыми теперь могу быть близким только через воспоминание о Лидии Дмитриевне.

Дневник А. Блока

17 апреля 1912 г.

У В. Щванова] надо, кажется, понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его – женский (о личных отношениях к нему – "роман", а не дружба, не любовь).

Дневник А. Блока

Вячеславу Иванову

Был скрипок вой в разгаре бала.

Вином и кровию дыша,

В ту ночь нам судьбы диктовала

Восстанья страшная душа.Из стран чужих, из стран далеких

В наш огнь вступивши снеговой,

В кругу безумных, темнооких

Ты золотою встал главой.Слегка согбен, не стар, не молод,

Весь – излученье тайных сил,

О, скольких душ пустынный холод

Своим ты холодом пронзил!Был миг – неведомая сила,

Восторгом разрывая грудь,

Сребристым звоном оглушила,

Секучим снегом ослепила,

Блаженством исказила путь!И в этот миг, в слепящей вьюге,

Не ведаю, в какой стране,

Не ведаю, в котором круге,

Твой страшный лик явился мне…И я, дичившийся доселе

Очей пронзительных твоих,

Взглянул… И наши души спели

В те дни один и тот же стих.Но миновала ныне вьюга.

И горькой складкой те года

Легли на сердце мне. И друга

В тебе не вижу, как тогда.Как в годы юности, не знаю

Бездонных чар твоей души…

Порой, как прежде, различаю

Песнь соловья в твоей глуши…И много чар, и много песен,

И древних ликов красоты…

Твой мир, поистине, чудесен!

Да, царь самодержавный – ты.А я, печальный, нищий, жосткий,

В час утра встретивший зарю,

Теперь на пыльном перекрестке

На царский поезд твой смотрю.

18 апреля 1912 г.

Глава десятая

Театр Комиссаржевской

Театр, это нежное чудовище, берет всего человека, если он призван, грубо выкидывает его, если он не призван. Оно в своих нежных лапах и баюкает и треплет человека, и надо иметь воистину призвание, воистину любовь к театру, чтобы не устать от его нежной грубости.

Письмо к Монахову

В конце 1905 года я предложил Александру Александровичу разработать в драматическую сцену тему его стихотворения "Балаганчик" ("Вот открыт балаганчик"). Я просил у него эту вещь для альманаха "Факелы", который я в то время подготовлял к печати.

Г. Чулков

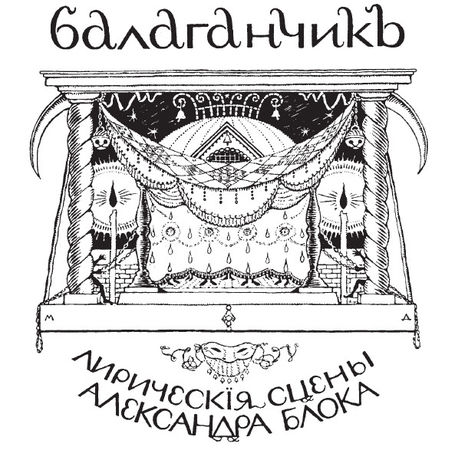

М. Добужинский. Шмуцтитул к лирической драме "Балаганчик".

1906 г.

Включаю после "Балаганчика" Блока в священное число семи современных поэтов: Сологуб, 3. Гиппиус, Бальмонт, я, Вяч. Иванов, Белый, Блок – вот эти семь (в политике это называется гептархией).

Письмо Брюсова к Перцову от 5/IV 1906 г.

Более чем какой бы то ни было род искусства театр изобличает кощунственную бесплотность формулы "искусство для искусства". Ибо театр – это сама плоть искусства – та высокая область, в которой "слово становится плотью". Вот почему почти все, без различия направлений сходятся на том, что высшее проявление творчества есть творчество драматическое.

А. Блок. О театре

Мы – символисты – долгие годы жили, думали, мучились в тишине, совершенно одинокие, будто ждали. Да, конечно, ждали. И вот, предреволюционный год, открылись перед нами высокие двери, поднялись тяжелые бархатные занавесы – и в дверях – на фоне громадного белого театрального зала – появилась еще смутная, еще в сумраке, не отчетливо (так не отчетливо, как появляются именно живые) эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, одно устремление куда-то, на какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни. Мы и не знали тогда, кто перед нами, нас ослепили окружающие огни, задушили цветы, оглушала торжественная музыка этой большой и всегда певучей души. Конечно, все мы были влюблены в Веру Федоровну Комиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в нее, но в то, что светилось за ее беспокойными плечами, в то, к чему звали ее бессонные глаза и всегда волнующий голос.

А. Блок. Вера Федоровна Комиссаржевская

В конце января 1906 года в периодической печати появились заметки, что дирекцией "Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской" ведутся переговоры о снятии театра на Офицерской. Слухи стали действительностью. В начале февраля уже сообщается, что снятый В. Ф. Комиссаржевской театр будет перестроен, и дирекцией ассигнована сумма в несколько десятков тысяч рублей. О направлении, репертуаре сведений для большой публики не было, но перемены в администрации, приглашение режиссером, вместо Н. А. Попова, В. Э. Мейерхольда давало повод предполагать, что театр вступит на новый путь. Брожение политическое 1905–1906 года не могло не захватить и сценических деятелей. Дань увлечению протестами отдал и художественный мир. Вчерашние декаденты, кричавшие о "новой красоте", делаются ярыми социал-демократами; но увлечение политическими запросами продолжалось не долго. Подготовляемый журналами "Мир Искусства", "Весы", "Вопросы Жизни" перелом в художественной сфере, в искусстве уже совершился. Творения "модернистов", "декадентов" распространяются в массе экземпляров; к крику поэта: "для новой красоты нарушаем все законы, преступаем все черты" не только прислушались, взяли лозунгом, но началось уже практическое выполнение призывов мятущегося духа, в противовес "кухне реализма". Пронесшись ураганом, "переоценка ценностей" захватила в свою полосу и театр. Мечты о "классовом" театре были отброшены, художники вспоминали о святой обязанности завоевать свободу к проявлению своего "я", показать душу, красоту, грезу. В литературных кругах вопросы искусства, ближайшие задачи театра, его реформа, возбуждают горячие дебаты, в разборе направлений создаются и ярко определяются партии.

А. Зонов. Памяти В. Ф. Комиссаржевской

В Комиссаржевской было что-то над-бытовое, что-то отрицавшее быт, была какая-то своя личная песня, которую она постоянно пела и которая так увлекала публику, и не только потому, что песня эта была обворожительно-прекрасна для публики, но и потому, что в ней она чувствовала отголосок какого-то надвигающегося нового гимна.

Застой, в чем бы он ни выражался, был для нее пыткой. В ней свили себе гнездо дух непоседливости, жажда перемен, исканий, путешествий, открытий.

"Мейерхольдовский период" был естественным этапом ее жизненной сказки.

А. Кугель . Театральные портреты

У Веры Федоровны Комиссаржевской были глаза и голос художницы. В. Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама.

А. Блок

Несчастная душа современности – вот что больше всего привлекало в Комиссаржевской. Комиссаржевская и лицом, и талантом, и душой была асимметрична именно потому, что была слишком современна, как боль сегодняшнего дня.

А. Кугель

"Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской" был основан артисткой в 1904 году; первые сезоны, не порывая решительно с театром старым, ограничивались полумерами, как в смысле репертуара, так и режиссуры; только спустя две зимы Вера Федоровна поняла, что "ее театр не тот", о котором она "грезила на казенной сцене" и для которого "собирала деньги в провинции".

Весной 1906 года Комиссаржевская приступила к реформе своего театра, дабы сделать его "театром свободного актера, театром духа, в котором все внешнее зависит от внутреннего". Приглашение на пост главного режиссера В. Э. Мейерхольда, уже успевшего к этому времени приобрести репутацию смелого новатора, закрепляло такую перемену художественного вкуса.

В Петербурге было много разговоров о театре, говорили тоже о театре Комиссаржевской: новый режиссер этого театра В. Э. Мейерхольд получил известность как человек, мечтающий о "новом" театре. Впрочем, мечтания его были не очень ясны. Он из московского театра-студии, который не открыл своих дверей для публики. Однако после нескольких бесед на "средах" Вяч. Иванова и в некоторых других петербургских кружках удалось выяснить, что В. Э. Мейерхольд наметил некоторые определенные художественные методы, которые мечтает применить к своим постановкам; эти методы – стилизация обстановки и утверждение ритма в диалоге и действии.

Г. Чулков. "Балаганчик"

Вступив на новый путь исканий, Вера Федоровна отдала не только свою артистическую душу, не только смело бросилась сама, но и привлекла к себе все, рвущееся от рутины. При театре образовался кружок молодых, "субботы" в театре собирали художников и писателей нового направления, где делились впечатлениями, планами; верилось, что театр должен создать что-то новое, небывалое, встряхнуть оковы традиций.

А. Бонов

Начались субботние сборища в клубе театра. Пригласили на них и Блока. В первый субботний вечер он прочитал там своего "Короля на площади". Бурный успех. На третьем сборище Брюсов читал свои стихи. "Король на площади" и ему понравился. Он просил его в "Весы". О том же просил "Гриф" и наконец "Золотое Руно", где и был напечатан впервые "Король на площади".

М. А. Бекетова

Актерская среда приняла Александра Александровича с распростертыми объятиями. Любили его как поэта и просто как обаятельного человека. Восхищало полное соответствие внешнего облика со стихами. Нравилась его милая, застенчивая и скромная манера, в которой было столько детского.