Как Гагарин погиб, непонятно. Когда они с Серегиным возвращались с задания, самолет разбился. Это понятно. А вот что было тому причиной, до сих пор не ясно. Во всяком случае, не было диверсии, он не сошел с ума, его не забрали инопланетяне и он не летел пьяным в Ташкент на футбол. Обломки после аварии сохранены и запечатаны. Может, когда-нибудь их откроют, и мы узнаем всю правду?

"Последний дюйм"

Это был мой любимый фильм. Как ни странно, он мог прервать мой путь к звездам.

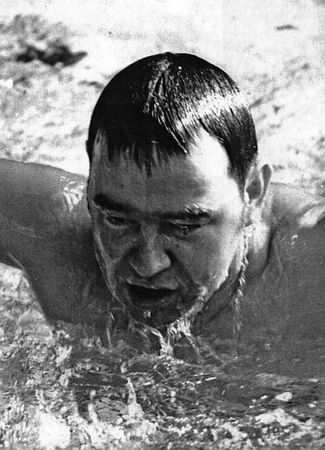

Только-только появились книжки о подводном плавании. Я сам сделал себе маску и стал плавать под водой. Подводная стихия увлекла меня, потому что это совершенно новый мир. А подводная охота – потрясающий вид отдыха и спорта. В фильме "Последний дюйм" была и авиация, и подводный мир. Поэтому я смотрел его очень много раз, даже со счета сбился. Видеомагнитофонов тогда не было. На катушечный магнитофон мы записали из этого фильма так называемый саунд-трек.

Помните песню?

Тяжелым басом ревел фугас,

Ударил фонтан огня.

А Боб Кеннеди пустился в пляс:

"Какое мне дело до всех до вас?

А вам до меня?"

Потом я узнал, что написал эту песню композитор Моисей Вайнберг, ученик Шостаковича, автор симфоний и… знаменитой песенки Вини Пуха из мультфильма. Отличную музыку он написал для "Последнего дюйма"! А спел запоминающимся "тяжелым басом" Михаил Рыба – певец, который бежал из Польши в СССР, когда Польшу захватили немцы.

Мы знали наизусть все диалоги и реплики. А фильм был детский и шел только на утренниках. На мое несчастье, когда я однажды утром сбежал с работы, Королев собрал инженеров, которые у него успешно работали пять – десять лет. Они стали кандидатами в первую группу будущих космонавтов-бортинженеров. А меня там не было, я сидел в кино, на детском сеансе… Они все написали заявления и подали Королеву. А я рвал на себе волосы, потом написал заявление на имя Королева и передал его в отдел кадров.

Кстати, на мое семидесятипятилетние мне подарили это мое заявление в рамочке. Нашли где-то в отделе кадров. На нем есть надпись карандашом: "В списках нет". Потому что я прогулял собрание во время сеанса "Последнего дюйма". Я смотрю на это заявление. Пожелтела бумага, бледнее стали буквы, пропечатанные на пишущей машинке. К этому времени я проработал у Королева больше десяти лет. Конечно, знал, что его звали Сергеем Павловичем, а по инициалам – С. П. Но я настолько волновался, что в заявлении, вместо "С. П." написал "С. С. Королеву" – по аналогии с "совершенно секретно". Королев был великим человеком и на такие вещи не обижался…

Глава 4. Через тернии в "Звездный"

Медкомиссия в ЦНИАГе

Итак, в 1962 году я написал заявление, что хотел бы стать космонавтом, отдать все свое умение, все силы, а если надо, и жизнь. Расписался и подал в отдел кадров. Прошло какое-то время, и меня послали на обследование в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь.

Самыми страшными для меня были вестибулярные обследования, когда тебя качают, крутят, заставляют вертеть головой. Кого-то мутит, кого-то рвет, кто-то останавливает качели. Маленькая центрифуга нас сначала в ужас приводила! И я все жду, когда меня спишут. Давление у меня, как у космонавта: 110 на 65, 120 на 70. И вдруг мне в сотый раз его измеряют, и оно оказывается 95 на 55. Ну все, значит, спишут, это же ненормально. Но почему-то не списывают, я прихожу к врачу и говорю, "Ну, что теперь делать-то?". Он говорит "Наплевать и забыть".

Я понял, что легче пройти испытание, если взять себя в руки, если настроить себя на прохождение. Я не знаю, что там делается в организме, но вот сосредоточишься, настроишься – и проходишь то, что по идее даже пройти бы и не смог.

У меня выработалось правило: я никогда не интересовался, что у меня там внутри. Другие ребята, скажем, при анализе почек засыпали доктора вопросами: "А что там такое? А почему такой коэффициент? А почему вот так?" Мне казалось, что это копание, не способствует прохождению, и поэтому мой стиль другой. Какое бы испытание ни было, я просто спрашивал, прошел или не прошел. А в детали не лез и только видел, как мне ставят букву "N" – норма. Значит, прошел испытание…

И вдруг однажды обследуют глаза. Один аппарат, другой, третий. Пишут: норма, норма, и вдруг на тебе, трихромат! На трахому похоже, неизлечимая страшная болезнь. Ясное дело, спишут, значит, надо то ли разобраться, то ли подлечиться. Я бегу в институт Гельмгольца, прошу обследовать. Естественно, я не говорю, что я прохожу комиссию на космонавта.

Окулисты меня всячески обследовали – и говорят: "Да здоровые у тебя глаза, хорошие". Я даже видел самую нижнюю строчку в таблице, хотя достаточно и третьей. Я попросил еще раз меня проверить на другом аппарате. Они проверяют, все нормально. Наконец, говорят: "Слушай, чего ты от нас хочешь? Чего пришел?". – "Знаете, мне на обследовании диагноз поставили" – "Какой диагноз? У тебя все нормально" – "Трихромат". Они захохотали, я-то думал, трихромат это трахома, а слово "трихромат", оказывается, означает, что я три основных цвета различаю нормально. Поставил бы врач "N", я бы не чувствовал, что вот проходил-проходил – и на тебе, списывают… Не совался бы в институт Гельмгольца. Врачи, конечно, посмеялись и выгнали меня.

Целый месяц мы жили в этом самом госпитале, который больше походил на тюрьму. Нам пришлось выдержать около восьмидесяти испытаний. Подчас не просто тяжелых, а жестоких. Так, например, чтобы провести дополнительные исследования, в мочеиспускательный канал вводили катетер. Эта процедура невероятно болезненная. После нее у мужиков еще пару недель подштанники были в крови. У нас забрали одежду и выдали больничные пижамы. Кроме того, отняли бритвы, чтобы никто не смог вскрыть себе вены, и ремни, чтобы не вешались…

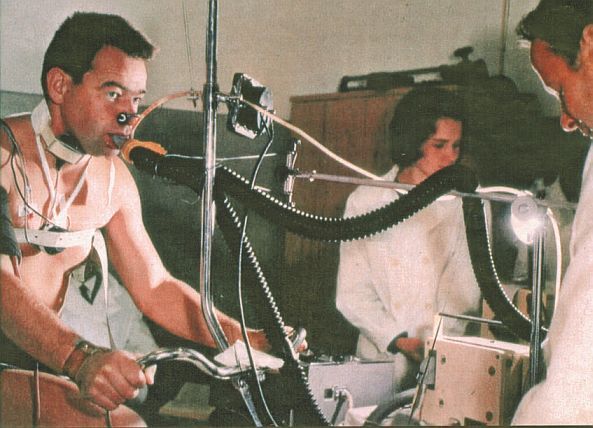

Одно из медицинских обследований и испытаний. Всего их было около 80-ти. Трудных, жестких, часто противных, иногда жестоких. И каждое из них могла решить твою судьбу – быть или не быть космонавтом

Я был уверен, что не стану космонавтом именно из-за здоровья, подорванного войной. Ведь два года моего детства прошли в фашистской оккупации, вокруг был голод, холод и антисанитария – откуда тут здоровье?! Я и простужался частенько, и чувствовал легкие боли то в ноге, то в плече. Я не был суперменом.

Правда, спортивная подготовка у меня была для ученого очень неплохая. Я был заядлым автомобилистом и вскоре стал кандидатом в мастера по автоспорту. Гонял на мотоциклах, что впоследствии чуть не сыграло в моей судьбе роковую роль. Много занимался подводным плаванием, подводной охотой. Всерьез увлекался горнолыжным спортом – вплоть до семидесяти лет не бросал этого увлечения. У меня были разряды по планеризму, по самолетному спорту, по стрельбе из винтовки и пистолета и разряд по парашютному спорту. И все-таки к своим физическим возможностям я относился скептически.

И меня едва не забраковала медицинская комиссия! Врач Брянов тестировал нас, будущих космонавтов, на вестибулярную устойчивость и просил: "Не бойтесь говорить о своем состоянии всю правду! Я вас не заложу, это нужно для науки. Я пишу диссертацию". Я называл эти процедуры "вестиблюйными испытаниями". Кстати, потом я заметил, что нередко те, кто с трудом проходит испытания на "вестиблюйную" пробу, – в космосе чувствуют себя вполне нормально.

В ответ на призыв Брянова все, конечно, помалкивали, а я, наивный, выкладывал, как есть. Что подташнивает, что есть неприятные ощущения, есть боли. У меня уже тогда был принцип – не врать. К тому же он сказал, что это необходимо для науки, для диссертации, я и старался. И в итоге получил от Брянова отрицательный отзыв.

Он написал, что я не высидел пятнадцати минут на вращающемся стуле. Коллеги сказали: "Тебя списывают". Спасла меня старшая медсестра: пока Брянова не было в лаборатории, она провела еще один тест и результаты занесла в протокол. Я просидел на "куке" – вращающемся стуле – больше часа (в сумме: вращение + отдых), перекрыл все нормы. Пульс остался на семидесяти двух! И, когда Брянов на комиссии сказал, что меня надо выгнать, я попросил медсестру показать последний протокол. Он-то меня и спас.

Почти двести человек из нашего конструкторского бюро пытались пройти комиссию. Но на вестибулярных пробах больше половины завалились. Надо было высидеть на качелях 15 минут, а уже через 5–7 минут человек говорил, что не хочет быть космонавтом, только бы остановили качели. Когда ты на этих качелях качаешься, то, если тебе плохо, у тебя под носом появляется белый треугольник, губы становятся белые или даже зеленые.

Был такой случай: врач видит, что испытуемый или не выдержит, или ему будет плохо. А уже шла двенадцатая-тринадцатая минута; считалось, кто столько высидел, тот и до пятнадцати досидит. Но врач увидел, что человек бледнеет, и сказал сестре: "Приготовь тазик". Сказал чересчур громко, испытуемый услышал – и мгновенно тазик пригодился. Как мы тогда говорили, похвастался харчами.

Все складывалось не гладко. Ильей Муромцем я не был. Но настолько хотел полететь в космос, что на первой медкомиссии многие очень тяжелые для меня тесты переносил, собрав всю силу воли, через "не могу". А вот все последующие медкомиссии я проходил уже гораздо легче.

Но вот испытания позади. Позади и проверки мандатной комиссии – а это ЦК КПСС и КГБ. Я оказался в числе тринадцати отобранных гражданских космонавтов из ОКБ-1. На какое-то время нас поселили в профилактории. Среди больных мы, здоровые, молодые ребята, конечно, выделялись. А сказать, что мы – кандидаты в космонавты, было нельзя: секретность! И тогда нас представили как футбольную команду королевского КБ, которая готовится к соревнованиям.

Воспитателем у нас был легендарный летчик-испытатель Сергей Николаевич Анохин, о котором говорили, что он может выполнить абсолютно все. Он ведь и горел, и выпрыгивал из падающих самолетов. Израненный, но не сломленный боец – подтянутый, худощавый.

Так случилось, что испытывая очередной самолет, он в аварийной ситуации лишился левого глаза. Но не смирился, разработал глубинное зрение и вернулся к летно-испытательной работе. Его высоко ценил Королев, обещал ему полет в космос. И он бы полетел, несмотря на возраст и ранения, если бы Сергей Павлович прожил чуть дольше.

Он стал руководить подготовкой гражданских космонавтов, то бишь нас. Анохин делал из нас людей высоты, людей космоса, прививал нам мышление и психологию испытателей. Я иногда думал, что, если бы мне пришлось начинать жизнь сначала, с нуля – я стал бы летчиком. И, может быть, мне удалось бы оказаться достойным профессии летчика-испытателя. Космонавт полетит один раз, ну, три раза, ну, шесть или семь раз – а испытатель совершает сотни трудных полетов, в которых испытывает и себя.

Анохин был и остается для меня примером уникального летчика-испытателя. Он такой был, если не самый лучший, то, по крайней мере, из первой пятерки.

Испытания медицинские и не только

Через два года нас, первый отряд гражданских космонавтов, послали на подготовку в Звездный городок. Там мы с военными летчиками начали готовиться вместе. Но они встретили нас не слишком дружелюбно. Однажды на тренировке в лесу около Звездного городка к нам подошли несколько летчиков и недвусмысленно дали понять, что мы очень опрометчиво поступили, решив стать космонавтами. Оказывается, не наше это дело – в космос летать. Наше дело – ракеты собирать, а не занимать их места в кораблях.

А мы выполняли наказ Королева: "В корабле не должно быть трех военных. Пусть будет один командир из военных, один бортинженер и один ученый". Вот тогда возникло это важное для космонавтики и, конечно, лично для меня слово – бортинженер. Нас спрашивали: "Зачем вы здесь? Ваше место в конструкторском бюро!"

Медицинские испытания для космонавтов в "Звездном" гораздо тяжелее, чем в ЦНИАГе. Нас дольше крутили на переносимость кориолисова ускорения (так называемый кук). Нас качали на качелях Хилова тоже пятнадцать минут. Но, в отличие от ЦНИАГа, на качелях в это время вращался стул, на котором ты сидел. Но и этого было мало докторам: они еще заставляли головой качать, а на глазах у тебя – черные непроницаемые очки. В результате создавалось впечатление, что ты уже вылетел из качелей и сейчас тебя размажет об стенку. Нам, инженерам, даже смотреть на эти качели было муторно!

Общефизическая подготовка в Центре Подготовки Космонавтов

Было и такое мучительное испытание: мы надевали зимнее меховое летное обмундирование – самое теплое, какое только бывает. И надо было просидеть минимум 75 минут в термокамере при температуре плюс 90 градусов. Это как в сауне, только гораздо жарче. Если за это время температура тела не повысилась на два градуса, то заставляют сидеть еще. Врачам важно узнать, как твое тело сопротивляется нагреву – на случай, если в полете откажет система терморегулирования и температура значительно повысится.

После того, как я высидел 75 минут, мое тело, как назло, продолжало держать температуру. Я решил: хватит, испытание я прошел, даже с запасом, но так можно вывести из строя организм. Еще полчасика в термокамере – и можно не только с космосом, но и со здоровьем проститься.

А у меня градусник во рту торчал, и я стал потихонечку подсасывать горячий воздух. Поднял температуру до необходимых двух градусов – и конец мучениям. А что такое два градуса? Если тебя сажают туда с температурой 36,6, значит, нужно, чтобы было 38,6, а это температура больного человека.

Но это были еще цветочки. Потом против нас, гражданских, развернули "химическую" и "бактериологическую" войны.

Началось с того, что вдруг у одного нашего парня в анализе мочи обнаружился белок, а это повод для списания космонавта. У нас был знакомый врач, мы с ним договорились, что вместо нашего товарища, у которого нашли белок, анализ сдаст другой, абсолютно здоровый парень. И что вы думаете? В новом анализе опять оказался белок! А это означало, что кто-то подменяет результаты анализов. Так вскрылась эта химическая война…

Однажды меня под руки вывели с занятий и заперли в палате для инфекционных больных. Я не понимал, что происходит, и тогда мне объявили, что у меня на шли редкий смертельный микроб, якобы завезенный из Экваториальной Африки.

Меня и моих близких надо было срочно изолировать. Нас привезли для обследования в институт, который занимался тропическими болезнями, взяли кучу анализов… И ни одного микроба не обнаружили! А когда доктора из Центра подготовки космонавтов попросили показать его находку, он сказал, что давно уничтожил анализ. Дескать, не мог держать смертельный тропический микроб в Центре.

Юрий Гагарин и Владимир Комаров были в отряде в числе немногих, кто встретил нас замечательно. Оба всегда старались помочь в том, в чем они, военные, были сильнее нас.

Позже я узнал Андрияна Николаева – еще одного потрясающего человека из числа первых космонавтов. Не было задания, которое бы он не выполнил. Не было долга, который бы не исполнил. Не было друга, которому бы он изменил. Его выдержка меня восхищала. Они с Севастьяновым вернулись из труднейшего 18-суточного полета в тесном, как "Жигули", корабле. От невесомости тогда практически не защищали! И когда врачи попросили космонавтов просто постоять на ногах, то напарник Николаева упал. А Андриян устоял. Он был весь белый, бескровный, но стоял. Он умер бы, но стоял. Вот такой это был человек. Когда мы проходили тест на запоминание слов – нужно было запомнить семь из десяти. У меня как раз и получалось запомнить семь. А Андриян запоминал все десять!

Мои шансы полететь первым из нашей группы были достаточно велики. Сначала на роль бортинженера планировался инженер из КБ Туполева Владимир Бендеров. Туполев когда-то спас Королева, назвал его фамилию Сталину в числе конструкторов, которых необходимо вернуть из ссылки. Туполев мечтал, чтобы в космос полетел инженер из его КБ. Королев, конечно, не мог отказать выдающемуся авиаконструктору. Как-то Бендеров общался в кабинете с нашим руководством. Выходит он из кабинета – и сразу: "Кто здесь Гречко?". Я ответил. "Обсуждали включение тебя для подготовки в экипаже!". Я понял, что на меня серьезно рассчитывают. После испытаний на центрифуге у Бендерова нашли белок в моче и окончательно списали.

Случалось всякое. Однажды мы выехали на прыжки в Серпуховской аэроклуб, где я занимался еще до приема в космонавты. Там я был своим человеком, всех знал и меня знали. Как-то раз все мы выполнили по прыжку и ребята отправились ужинать. А я помог работникам аэроклуба собрать парашюты. К ужину пришел с опозданием, а угодил на разбирательство. Разбирали меня. Говорили, что я хотел сделать еще один лишний прыжок, чтобы получить преимущество. Упрекали в карьеризме. Но я не прыгал, я просто помогал своим знакомым ребятам укладывать парашюты. Это, во-первых. А во-вторых, у меня и так было прыжков больше, чем у всей нашей группы вместе. И один дополнительный не увеличивал моего преимущества. Более того, это был бы дополнительный риск.

Но мои доводы никого не убедили. Против меня был настроен и Леонид Кувшинов – герой Советского Союза, фронтовик, летчик-испытатель, который курировал наши занятия. Сложилась такая ситуация: Звездный городок поддерживал мою кандидатуру. А руководители нашей группы – Анохин и Кувшинов – склонялись к кандидатуре Алексея Елисеева. Через несколько лет сам Анохин мне рассказывал, что Елисеев ходил за ним как нитка за иголкой. А Королев и его первый заместитель Мишин, конечно, прислушивались к легендарному летчику-испытателю.

Эпизод на полях:

В связи с Кувшиновым вспоминается интересный военный эпизод, который он нам рассказал. Однажды после воздушного боя Кувшинов потерял ориентировку. Во время войны можно было ориентироваться по железнодорожным станциям. Кувшинов полетел вдоль железной дороги, пролетел над станцией, но названия прочесть не смог. Тогда он посадил самолет и пешком отправился на станцию. Название станции оказалось такое: "Кувшиново".

Слом

Критический момент я пережил в октябре 1966-го, когда активно готовился к первому полету в космос. Я уже проходил испытания в барокамере. Участвовал в водных тренировках на Черном море на макете спускаемого аппарата корабля "Союз". У меня было уже 30 прыжков с парашютом, причем последние с большой высоты, с задержкой раскрытия до 40 секунд. И надо же такому случиться – ударился ногой о колышек, вбитый в землю, и сломал ногу! Закрытый перелом!