Прежде всего это были семейные ценности: воспитатели напоминали Александру о пелопоннесском происхождении его предков, несмотря на то, что род Аргеадов, к которому он принадлежал, был отмечен только в Аргосе (что означает "Белгород") на озере Кастория, а не в Аргосе аргивском лишь в VII веке до н. э., а вовсе не в XIV. Затем аристократическая традиция: македонские цари избирались на трон криками одобрения вооруженного народа, то есть собранием воинов-крестьян, что было признанием их заслуг и воинской доблести (άρετά), они являлись гарантами сохранности религии и справедливости, точного соблюдения обычного права. То есть речь шла о народной традиции, восходящей к весьма отдаленной эпохе, когда различные индоевропейские племена пасли стада и возделывали землю между Доном и Дунаем, о традиции завоевателей, у которых идеи "брать" и "давать" выражаются одним и тем же отглагольным корнем nem-, что указывает в одно и то же время на мужество и щедрость, но также на гостеприимство с его правами и обязанностями и на взаимную искренность и доверие. Очевидно, речь здесь идет лишь об идеале коллективной морали в служащем образцом и жестко структурированном обществе. Предполагается, что стоящий во главе этого общества лидер или монарх подает окружающим пример, обладая всяческими добродетелями и всеми мыслимыми харизмами. Царь не царствует, но, как это выражает само слово rex (царь), направляет: он говорит и делает то, что является правом, что соответствует правилам. В противном случае народ его смещает, изгоняет или казнит. Все вместе это составляет единую традицию, тем более живучую, что она не писана, а выстрадана самой жизнью, воспета и переложена в эпические стихи. Это - преимущественно нравственная традиция, мораль, которая имеет мало общего с поведением Филиппа II, менявшего жен по малейшей прихоти. Где здесь место постоянству, честности, верности данному слову?

В возрасте с десяти до четырнадцати лет мальчик учился верховой езде - разговаривать с лошадьми, ухаживать за ними, подчинять их себе, резким прыжком взлетать на неоседланную лошадь, пускать ее всеми тремя аллюрами на парадах или при езде по кругу. Одна из наиболее знаменитых бронзовых статуй в археологическом музее в Афинах (она относится к той же эпохе) изображает совсем юного наездника на колоссальном коне, летящем галопом. Будущий кавалерийский офицер, самой судьбой предназначенный к тому, чтобы во главе царского эскадрона бросаться в атаку, будущий конный охотник никак не мог дождаться наступления совершеннолетия, чтобы воспользоваться привилегиями своего сословия, просто для того, чтобы исполнять свой долг. Александр никогда не был атлетом, способным соревноваться с рядовыми гражданами на международных состязаниях, зато он стал замечательным наездником.

В этой образованной мужчинами и юношами среде, из которой женщины и девушки всецело исключены не только потому, что живут в гинекее, но и потому, что в жизни им отведена совсем иная роль, у Александра завязывались отношения с первыми друзьями, он познал первые мужские привязанности. Оказалось, что невозможно бороться обнаженным, с телом, блестящим от умастившего его масла; невозможно спать, тесно прижавшись друг к другу, с людьми одного с тобой пола; невозможно воспевать в песнях любовь Ахилла и Патрокла, Ореста и Пилада, Геракла и его любимцев - без того, чтобы чувства твои не взволновались, особенно тогда, в век, когда гимнасии, палестры, даже скалы по берегам рек сплошь были покрыты любовными надписями.

Гомосексуализм, процветавший не только в образованных кругах, но и в самых воинственных армиях, в особенности в фиванской "Священной дружине", хорошо знакомой Филиппу, имел с точки зрения древних одно преимущество: в бою он превращал любовников в настоящих львов, поскольку каждый из них сражался, желая защитить и спасти объект своей любви, или отомстить за него, если тот ранен или убит. Потомок Ахилла не мог отстать от своего великого предка. В самом цвете юности Александр раз и навсегда влюбился в красавца Гефестиона, сына Аминта из Пеллы. "Он вырос, - говорит Курций Руф (III, 12, 15–16), - вместе с царем и был посвящен во все его тайны. Из всех друзей он был ему самым дорогим. Никто другой не пользовался большей свободой высказывания… Он был ровесник Александра, но выше его ростом". Я добавил бы к этому, что Гефестион был наделен воистину мужским изяществом, особенно если сравнить сохранившиеся скульптурные изображения того и другого. Нет почти никакого сомнения в том, что Александр, который последовательно отвергал все предлагавшиеся ему партии вплоть до весны 327 года и чью половую воздержанность превозносят историки, был любовником Гефестиона.

Зимой 343/42 года или весной 342-го Филипп начал проявлять интерес к воспитанию самого справного из своих сыновей, которому исполнилось тогда четырнадцать лет. Он принял решение определить его в Нимфею в Миезе, своего рода питомник наместников и чиновников, который обосновался в большом парке на лесистом склоне горы Бермий в Левкадии, в двух километрах от современной Наусы. У македонской аристократии было заведено отправлять ко двору, как бы в "пажеский корпус", юношей тринадцати-пятнадцати лет, одновременно как заложников, телохранителей и кандидатов на производство в чины. Но этих юношей следовало соответственно воспитать. Нововведением Филиппа явилось то, что он не поскупился на большие траты, вызвав к себе сына врача Никомаха и зятя атарнейского тирана Аристотеля, которому и было поручено возглавить в Миезе школу. Аристотель явился из Митилены, где ранее открыл собственное учебное заведение. Аристотелю не было необходимости преподавать все предметы подряд, поскольку у него были помощники. Как это бывает на высших литературных или общекультурных курсах, он занимался исключительно с юношами старшего возраста. Вместе с другими знатными отпрысками, прежде всего Марсием из Пеллы и Гефестионом, Александр, сколько можно судить, углубил здесь политическое и нравственное понимание "Илиады" и "Одиссеи", уяснил смысл стихов наиболее прославленных и в то же время темных греческих лириков Пиндара, Стесихора и Филоксена, а также великих афинских трагиков, овладел некоторыми начальными сведениями в области ботаники и, следовательно, азами практической медицины, присутствовал во время прогулок при создании Аристотелевой "Метафизики", то есть на обсуждениях, по сути эзотерических, вопроса о Высшем. Ученик долго лелеял в душе восхищение перед учителем и выражал ему в письмах признательность за то, что тот посвятил его не в эллинизм, как нередко слишком поспешно полагают, но в литературную и научную критику. А быть может, и за то, что он пробудил в Александре вкус к исследованиям и новизне. В это же время Александр ускоренно прошел военную и атлетическую подготовку.

Вообще говоря, обучение у Аристотеля продолжалось пять лет. Но в 340 году Филипп вызвал сына Александра, которому было тогда шестнадцать, к себе в Пеллу. Два других сына Филиппа страдали тупостью или эпилепсией. Филипп растолковывал сыну принципы функционирования государственной машины, объяснял, кто такие "стратеги", или военные коменданты, "скойды", или управляющие, "таги", или нотабли, главы больших семейств, которые вместе с "пелигонами", или старейшинами, управляли восемью областями древней Македонии. В то время Филипп был занят подготовкой похода против Перинфа и Византия, что означает, что Александр оказался в курсе всех финансовых и социальных проблем, которые возникают в связи с мобилизацией армии и флота. Филипп окружил царевича опытными советниками, такими, как Антипатр. В свое отсутствие он доверил Александру управление государством и царскую печать.

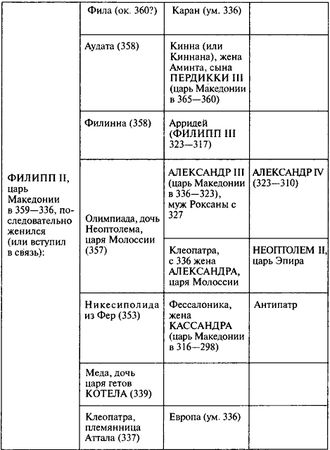

Жены Филиппа II и их дети.

Вероятно, по такому случаю Филипп приобрел у фессалийского коннозаводчика пугливого Буцефала, великолепного гнедого жеребца, на лбу которого было белое пятно, похожее на бычью голову. Александр укротил его и превратил в своего неразлучного спутника на охоте и на войне. Такой подарок отца предполагает, что юноша уже прошел испытания и получил посвящение в соответствии с обычной практикой македонской аристократии. Кодекс чести предусматривал, что молодому человеку нельзя участвовать в пирах знати, возлежа на ложе, если он еще не уложил рогатиной дикого зверя, в данном случае - кабана. А это никак не зависело ни от воспитания Леонида, ни от знаний, сообщенных Аристотелем. Что касается сексуального просвещения Александра, то даже такая профессионалка, как красавица Калликсена, потерпела с ним полную неудачу.

В конце того же 340 года Филиппу пришлось на время оставить свои планы относительно проливов. Ему не удалось овладеть ни Перинфом, ни Византием, которых поддержали персы и союзники Афин. Тогда он повел войска и флот западным берегом Черного моря, в направлении греческих городов Аполлонии, Месембрии и Эдессы. Здесь, в районе Добруджи, он натолкнулся на степных всадников, известных под наименованием скифы или геты, и заключил с ними соглашение. По условиям договора македонский царь должен был шестым браком жениться на Меде, дочери Котела, царя гетов (часть приданого обнаружена в гробнице в Палатице); он добился признания своего протектората над Фракией, приблизительно соответствующей нынешней Болгарии, которая таким образом вышла из-под номинального владычества Персидской империи. Западные фракийские племена подняли восстание, и когда весной 339 года Филипп, вознамерившийся господствовать над всей Грецией, вернулся в Македонию, он велел Александру подняться вверх по Стримону (современная Струма) с несколькими тысячами пехоты и кавалерии и, как говорит Плутарх ("Александр", 9, 1), "покорить тех медов, что восстали". То была первая военная кампания Александра.

Македонское войско продвигалось вперед по широкому, образованному наносными породами коридору между двумя грядами лесистых холмов, протянувшихся приблизительно на 200 километров с севера на юг. Экономические выгоды такого предприятия сомнительны: Македония не нуждалась ни в древесном угле, ни даже в рудах. Однако политические и чисто человеческие аспекты очевидны: необходимо было обезопасить тылы Филиппа, прикрыть границу и помешать в основном пастушескому населению, переживавшему период бурной экспансии, к тому же еще и воинственному, вслед за своими стадами лошадей и крупного рогатого скота осваивать южное направление. Нам известно об этом походе, сильно напоминавшем набег, лишь то, что он увенчался разрушением туземного поселка, принуждением к оседлости нескольких "варварских" племен и размещением македонского гарнизона, помимо греческих торговцев и ремесленников, в колониальном поселении, получившем величественное название "град Александра", Александрополь, близ современного Станке-Димитрова, к северу от Рилы, мощного горного массива (2925 м). Это было похоже на то, что сделал Филипп II семнадцатью годами раньше, в 356 году, когда на склоне Пангея он основал Филиппы, крепостные стены которых объединили три категории населения - туземное, македонское и греческое. Такая модель послужила образцом для всех Александрий, которые впоследствии были основаны Александром и его преемниками. Этот поход знаменателен тем, что он способствовал превращению юноши в опытного воина, к тому же Александр смог установить контакт с Лангаром, царем агрианов, лояльного македонянам фракийского племени с верховьев Стримона.

Царь Македонии

Александру не было еще восемнадцати, когда его можно было видеть на поле битвы при Херонее, в 8 километрах к северу от современной Левадии (в Беотии). Здесь, на левом крыле македонской армии, он возглавил илу (эскадрон) из 225 тяжеловооруженных кавалеристов. Филипп, к которому совет амфиктионов в Дельфах обратился с просьбой покарать совершивших святотатство жителей Амфиссы, должен был сначала уничтожить тех, кого выставили против него Афины и их фиванские и фокидские союзники. Мы не имеем детального описания этого сражения на берегах Кефиса и Гемона. Но представляется несомненным, что македонская кавалерия, составленная из гетайров (конные спутники царя или же люди, привязанные к нему узами личной преданности), решила исход дела, охватив правое крыло греческих союзников и опрокинув фиванские фаланги (приблизительно 12 тысяч пехоты), в том числе знаменитый "Священный отряд". Кавалерии Филиппа, которая стала у него основной наступательной силой, было поручено нащупать фланги противника, обогнуть их и осуществить стремительную атаку, рассеивая и уничтожая противника в ходе безжалостной погони.

На этот раз армия признала юного Александра своим настоящим командующим, достойным наследовать царю. Он, так сказать, получил погоны и завоевал доверие македонян. Но можно ли верить следующей фразе Плутарха ("Александр", 9, 4): "Все это, естественно, заставляло Филиппа еще больше любить сына, так что он радовался даже тому, что македоняне называли Александра царем, а Филиппа - военачальником"? Скажем лишь, что Александр стал довольно популярным в народе юным царевичем, однако ему еще многому следовало научиться у своего отца.

После битвы Филипп отправил Александра в Афины вместе с двумя лучшими военачальниками, Антипатром и Алкимахом, поручив им передать афинянам тела павших на поле битвы сограждан и согласовать условия почетного мира. Афины отказались от своих претензий на Херсонес Фракийский (нынешний полуостров Галлиполи) при входе в Дарданеллы, распустили Морской союз, который они возглавляли, и поклялись вечно оставаться союзниками македонского царя. Это дало им возможность сохранить свои старинные владения - Лемнос, Имброс, Самос и Делос, а также вернуть область Оропа к северу от Аттики. Мир был принят благодаря усилиям сторонников, которых Филипп приобрел в Афинах своей умеренностью, а также благодаря тому шуму (и даже ужасу), который вызвало здесь поражение при Херонее. Специальным постановлением афиняне объявили Филиппа своим гражданином и возвели на агоре его статую. Неизвестно, задержался здесь Александр после обмена клятвами или совершил с отцом поездку по Пелопоннесу, поскольку на статуе в Олимпии он изображен вместе с ним, либо вернулся в Македонию к матери, у которой были все основания опасаться своих соперниц и которая очень нуждалась в поддержке сына.

Стоило, однако, вернуться из поездки Филиппу, как разразились сразу два скандала. Филипп принял решение отвергнуть Олимпиаду, чтобы жениться на Клеопатре, племяннице его родственника и одного из военачальников Аттала. Ей было пятнадцать или шестнадцать лет, а Филиппу - больше сорока пяти. Главным, очевидно, было то, что она принадлежала к македонской знати, между тем как Олимпиада оставалась в Пелле иноземкой. Она всегда считалась лишь седьмой официальной супругой государя, не говоря о его любовницах, наложницах и наложниках. "В темноте все женщины одинаковы", - скажет одна из них. В то же самое время Филипп вел с сатрапом Карии Пиксодаром переговоры о женитьбе своего второго сына, слабоумного Арридея. Надо сказать, что престолонаследие в Карии могло осуществляться и по женской линии, и вот уже на протяжении двух лет Пиксодар прилагал усилия к тому, чтобы стать полностью независимым от персидского царя. Можно было предполагать, что супруг его дочери станет царем не только в Азии, но и в Македонии. Возможно, именно к этому времени следует отнести происки Олимпиады, ее сына Александра и их друзей с целью расстроить этот брак. Отправленный тайно в Галикарнас трагический актер Фессал выставил Арридея в невыгодном свете и предложил, чтобы честолюбивый сатрап заключил союз с Александром. Об этом узнал Филипп, прилюдно упрекнул младшего сына в столь низком и недостойном поведении и изгнал из Македонии по крайней мере четверых сторонников Александра: Гарпала, Неарха, Эригия и Птолемея.

Филипп находился тогда на вершине могущества. Собравшиеся в Коринфе весной 337 года представители всех, кроме Спарты, греческих городов и государств постановили заключить в Греции всеобщий вечный мир и учредить конфедерацию или союз во главе с Советом (Συνέδριον), формируемым по принципу пропорциональных выборов. Совет, в свою очередь, решил начать против Персии "войну возмездия" - "чтобы отомстить за святотатства, которые совершили варвары по отношению к греческим святыням" ста шестьюдесятью годами ранее. Каждое государство должно было выставить воинский контингент. Филипп был назначен главнокомандующим (ήγημών) и облечен неограниченными полномочиями как на суше, так и на море. Ни одному греку, под угрозой изгнания и конфискации имущества, не позволялось служить против царя или оказывать помощь его врагам. Разве Александр, который вел тайные переговоры с персидским сатрапом, не подлежал такому наказанию?