Десять лет прорубает Ферхад палицей Железную Гору, чтобы получить Ширин и пустить в город воду, подобно тому, как сам Назым десять лет прорубался стихом сквозь тюремные стены к своей любви, добывая для людей свободу, справедливость и красоту. Пьеса должна была кончиться так: государыня Мехмене Балу - она поставила Ферхаду условие прорубить гору, чтобы получить Ширин, - умерла. Нет больше препятствий для того, чтобы любящие соединились. Но Ферхад уже не может бросить свой труд, он должен во что бы то ни стало бго закончить. И когда вода, наконец, начинает бить из фонтанов города, старый, больной Ферхад умирает на руках Ширин.

Первоначальный замысел был изменен поэтом. Он писал жене:

"Ширин и Ферхад так похожи на нас с тобой, что я не решился кончить пьесу его смертью - мне показалось, что, умри мой Ферхад на руках у Ширин, я убью себя самого в тот миг, когда мы соединимся. Да и по смыслу пьеса должна была кончиться иначе: ведь вода еще не потекла из источников и люди все еще с восхищением слушают грохот Ферхадовой палицы… Не могу тебе передать, как глубоко я чувствую эту тему. Писал я пьесу чуть не со страхом. Все мне не нравилось… Помнишь, Ферхад в одном месте говорит: "Мы только тысячную долю своей тоски можем уместить в тюльпане". И я мучился тем, что не могу выразить и тысячной доли того, что чувствую. Я и сейчас, конечно, не выразил всего, но, кажется, по крайней мере одну тысячную передать удалось".

"Ну может ли прекраснейший рисунок с лицом Ширин сравниться?!" - думает Ферхад.

Искусство не может заменить жизни, сравниться с нею. Но оно учит людей понимать жизнь. Искусство научило Ферхада понимать язык жизни, язык природы. Он разговаривает с волками, ожидающими зимы, змеями, влюбленными в человеческое тело, маленьким тополем, мерзнущим на ветру, с утренней звездой, с Железной Горой. В сущности, это разговор с самим собой, а голоса природы, отвечающие ему, - все те же внутренние голоса, которые звучат из потаенных глубин человеческого существа.

Умудренный опытом труда человек не только хозяин природы и преобразователь ее, он ее сын. И земля не служанка ему, не батрачка, а мать.

И оживают в пьесе поэтические образы детства Назыма Хикмета - плачущая айва, смеющийся гранат.

Утренняя звезда спрашивает:

- Неужто ты забыл Ширин?

- Не то чтобы забыл, нет, тут другое. Не помню очертанья глаз ее, бровей и губ… Как ни стараюсь, не могу вообразить лицо Ширин. Оно во мне осталось, кан белое сиянье, как твой свет - далекий, ясный… Оно во всем - в тебе, в чинаре этой, и в палице моей, и в шуме ветра, и в лицах людей, которые ко мне приходят! Оно везде, во всем!

Любовь Ферхада вобрала в себя весь мир.

- Народ верит тебе, - говорит Ферхаду отец. - Народ обмануть нельзя. Он давно забыл, что ты начал рубить Железную Гору, чтоб получить Ширин.

- И я забыл.

- Ширин?

- Нет, разве можно ее забыть?.. Но я уж сам не знаю, почему я прорубаю эти скалы, - для того, чтоб соединить себя с Ширин или народ с водой…

Государыня Мехмене Бану ставит новое условие - Ферхад может получить Ширин, если откажется от своей работы. Но это значит для него отказаться от себя, изменить своей любви к родному городу Арзену. "Арзен ты любишь больше, чем меня!" - с горечью восклицает Ширин. "Но разве ты не из Арзена? - спрашивает ее Ферхад. - В то время, когда люди мрут, как мухи, ну можем ли с тобой мы во дворце быть счастливы, пить из серебряных кувшинов воду?" Он говорит ей о воде, которую он пустит в город, которая забьет из мраморных фонтанов, живая, как ее дыханье… И Ширин понимает любимого: "В этой сказке каждый хоть что-нибудь да сделал… Я тоже сделаю - я буду ждать тебя, как узника - жена, как мать - солдата…"

Женщины приносят своих детей, чтобы они посмотрели на Ферхада. Матери хотят, чтоб их сыновья стали такими же богатырями, как он. Но Ферхад не богатырь, не пророк, не гений, не ангел и не дэв. "Пусть сын твой лучше станет, чем я!" - с тоской и надеждой отвечает он.

И в финале голоса людей сливаются в стихотворный народный хор, зовущий Ферхада к борьбе: "Бей Черную скалу, Ферхад, бей! Вода Железной Горы, брызни скорей! В наши кувшины лейся полней! Бей, Ферхад, бей!"

Зимой 1965 года мы стояли с Ибрагимом Балабаном у бурсской тюрьмы. Город был окутан туманной пеленой. С деревьев медленно, как слезы, падали тяжелые капли. Балабан обернулся на запад.

- Вон там, видите, где облака касаются гор, - моя деревня.

С холмов открывался далекий вид на черепичные крыши, среди которых, словно часовые в папахах, стоят минареты, на кипарисовые рощи, оливковые плантации, сады.

Мы молчали. За железными тюремными воротами не было видно никого. Ни звука не долетало из-за желтых каменных стен,

- Знаете, - сказал Балабан, - несколько лет наши камеры с отцом были расположены в одном коридоре, наискосок Друг от друга. Как-то, посмотрев мои картины, он сказал: "В твоей камере, Ибрагим, когда-нибудь будет музей!" Мне это показалось невероятным до дикости. Я ответил: "В твоей камере, отец, будет музей турецкой поэзии!.." Как вы думаете, в самом деле будет?..

Ни в одном городе на земле нет пока улицы его имени, нет и мемориальной доски ни на одном из домов, где он жил. Но в Бурсе у Ибрагима Балабана растут сыновья - Назым и Хикмет. И живут на многих языках земли стихи, написанные за этими стенами…

…В 1934 году, впервые выйдя из этих ворот, Назым Хикмет не думал о том, что войдет в них снова через шесть лет. На воле его ждала Пирайе, ждали борьба, жизнь и новые стихи. Каждый свободный день, который власти любезно предоставляли поэту в тюрьме, он использовал для самообразования. За год, проведенный в Бурсе, он заново перечитал "Сказки тысячи и одной ночи". Работал над историческими исследованиями о турецком средневековье, занимался историей искусств. Заготовки и до конца продуманные в тюрьме замыслы позволили ему сразу же после выхода на волю выступить с новыми книгами.

Когда Назым снова очутился в Стамбуле, коричневая рубашка фашизма была надета на многие страны Европы. Вслед за изысканно элегантными земельными магнатами Италии добропорядочные немецкие дельцы передали огромную полицейскую государственную машину в руки серых мещан, озверевших от сознания собственной неполноценности и жажды жрать и властвовать над другими людьми.

В 1935 году Муссолини начал первую военную кампанию фашизма - колониальную войну против народа Абиссинии.

В 1935 году Назым Хикмет выпустил в свет поэму "Письма к Таранта Бабу".

Как обычно, Назым Хикмет и в этой поэме дает слово своим героям. Абиссинскому юноше, приехавшему в Италию заниматься живописью, - его письма к жене Таранта Бабу составляют стихотворную часть поэмы. И итальянскому антифашисту, который "с увлечением занимался языками Азии и Африки потому, что не имел возможности пользоваться у себя на родине родным языком так, как бы хотел".

Для Назыма и его героев фашизм - крайнее проявление тенденций отчуждения человеческой личности, попытка свести ее к функции, превратить в спусковой крючок винтовки. "Фашизм презирает мирную жизнь, - писал Муссолини. - Для фашизма - все в государстве. Вне государства ничего морального и человеческого. Все остальное лишено цены".

И потому фашизм - сила, по своей сути античеловечная, враждебная любви, искусству, самой жизни.

Этот мир очень странное место:

он умирает от урожая,

от голода он живет.

Здесь нет молока, чтоб поить детей,

в то время, как рыбы пьют кофе,

здесь словами кормят людей,

а свиньям дают картофель.

Напрасно ищет абиссинский юноша в Италии дуче - Италию великих мыслителей, художников, поэтов:

Ни песен Данте,

ни Беатриче прекраснейшего лица,

Ни золотых рук Леонардо да Винчи…

Микеланджело сослан на каторгу

в темень музея,

Закрывает собою стенную щель.

На сводах собора за бледную шею

Повешен девственный Рафаэль.

Для фашизма и сам человек и высшие проявления его духа - лишь средство, чтоб закрыть щель.

Пожалуй, ни в одном из прежних произведений поэта не звучала такая страстная, всеобъемлющая любовь к жизни. Выйдя из тюрьмы, он с особой силой ощущает радость бытия: краски, запахи, мякоть плодов и могущество рук человеческих. Он поет братство людей в бесконечном, бескрайнем, свободном мире, где "каждую ночь могут все, растянувшись рядом на теплом песке, ловить подземный гул воды и песне звездной внимать".

Видеть, чувствовать, мыслить, быть с людьми,

говорить, бежать, осязать, любить…

Э-гей, Таранта Бабу, черт возьми,

прекрасная штука жить!

"Прекрасная штука жить!" - впервые произнесено именно в этой его поэме. И слова эти станут названием его последней автобиографической книги: "Прекрасная штука - жизнь, браток!"

Лирические строки абиссинского юноши, полные тоски по голосу любимой, "прохладному, как голубой Нил, глубокому, как глаза раненой львицы", обрывает газетная информация: "Военные действия итальянских войск в Абиссинии отложены до наступления весны".

Из этой деловой телеграфной фразы вырастает образ, обнажающий циничный смысл колониальной войны.

Что за странное дело, Таранта Бабу!

Чтоб убить нас на нашей земле,

они дожидаются нашей весны…

Значит, смерть войдет в нашу дверь,

на свой колониальный шлем нацепив

весенний цветок.

Гимн жизни заканчивается в поэме на трагической ноте:

Идут, Таранта Бабу, идут.

Тебя, Таранта Бабу, убьют.

Идут, Таранта Бабу, спешат.

Идут стрелять, резать, сжигать

И коз твоих у костра сожрать.

Это механический, бездушный ритм автоматизированной смерти, давно сменившей архаическую косу на бритвы авиаплоскостей.

Примитивный, но цельный человек Африки оказывается ближе к родовой сущности человека, чем цивилизованные европейские дикари.

Поэма посвящена памяти Анри Барбюса. Ненависть к войне, питавшая творчество французского писателя, вдохновляла в эти годы художников самых разных стран: Гарсиа Лорку и Николу Вапцарова, Юлиуса Фучика, Мате Залку и Пабло Неруду, Ярослава Галана, Илью Эренбурга и Михаила Кольцова. Писатели эти часто даже не знали друг о друге. Но именно они выразили чувства и мысли поколения антифашистов тридцатых годов - французского народного фронта, испанских интербригад, венских щуцбундовцев, поколения, которое, пусть на короткий исторический миг, воплотило мечту о единении людей в борьбе против обесчеловечивания. "Письма к Таранта Бабу" поставили Назыма Хикмета в один ряд с лучшими писателями-гуманистами нашего времени.

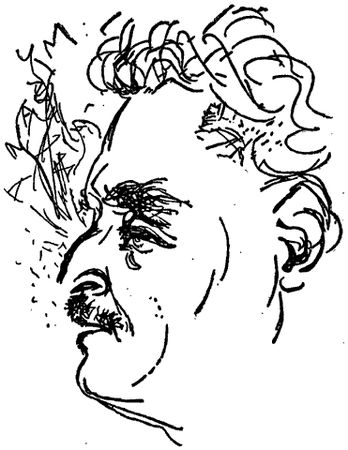

Портрет Назыма Хикмета работы Ренато Гуттузо.

Через пятнадцать лет он встретится с теми из них, кто останется в живых после самой страшной и тяжелой войны, которую когда-либо переживало человечество, на пробитой миллионами ног дороге движения сторонников мира. Назым Хикмет будет вместе с Фучиком и Робсоном награжден первой премией Совета Мира. Неруда и Эренбург, Арагон, Леви, Броневский, Жолио-Кюри, Амаду станут его друзьями. И Поль Элюар скажет; "Странное дело, когда я читаю стихи Назыма Хикмета, мне кажется, что я сам об этом думал, сам хотел это написать".

Народ Италии, на одной из своих прославленных площадей повесивший вверх ногами Муссолини, чтобы получить возможность свободно пользоваться родным языком, прочтет на родном языке и поэму "Письма к Таранта Бабу". Книги Назыма Хикмета, запрещенные на его родине, будут изданы в Италии тщательней и полней, чем где бы то ни было в мире. Их будут иллюстрировать Ренато Гуттузо и старый друг поэта Абидин Дино, переводить лучшие поэты страны. К голосу Назыма Хикмета - он не раз побывает в Риме - будут прислушиваться и рафинированные интеллектуалы и рядовые активисты Коммунистической партии Италии, одной из самых творческих партий международного рабочего движения. Но дожить до этого - все равно что умереть и родиться заново…

После выхода "Писем к Таранта Бабу" их автор вынужден был скрываться. Назым Хикмет не ушел в подполье. Он жил вместе со своей семьей - Пирайей и двумя ее детьми - в квартале Джихангир. Но, гонимый полицией и цензурой, пантюркистами и нуждой, редко мог пользоваться своим языком так, как хотел. Чтоб заработать на жизнь, поэт должен был сочинять авантюрные романы, высмеянные им в книге о Бенерджи, оперетки по бродвейскому образцу, киносценарии и фельетоны.

И хотя он нигде не изменил себе, он не считал тем не менее возможным подписывать своим именем литературные поделки. Так появился на свет Орхан Селим.

О мой жалкий, мой хилый Орхан Селим!

Ты не око мое, не рука ты и не мудрая голова ты.

Не обессудь - пусть истина горька,

Но тем не менее

Нет у тебя строки, достойной чтения!

Назым Хикмет был несправедлив к своему двойнику. Враги ценили его гораздо выше.

И подняли в атаку

глаза и уши,

кулаки и сапоги,

дворцы, доходные дома, отели, банки,

станков печатных танки,

полки страниц газетных и журнальных,

доносчиков, подручных и квартальных.

Не было, пожалуй, такого реакционного публициста, газеты или журнала, которые не пытались бы облить грязью поэта и его тень - "до глупости смелого Орхана Селима", первого и последнего человека, чьим трудом жил Назым Хикмет.

Когда предоставлялась возможность нанести удар в полную силу, поэт выходил из-за спины своего бледного детища. В 1935 году такая возможность представилась еще дважды. Назым Хикмет выпустил книгу стихов "Портреты", в которой собрал сатирические и полемические портреты фашиствующих литераторов, и опубликовал пьесу "Забытый человек", В этой пьесе поэт, по его собственным словам, использовал драматургический опыт М. Горького для изобличения мещанства, претендующего на звание интеллигенции.

В следующем, 1936 году вышла последняя в Турции поэтическая книга Назыма Хикмета. Это "Дестан о шейхе Бедреддине, сыне кадия города Симавне".

В бурсской тюрьме Назым Хикмет среди книг по истории турецкого средневековья прочел и брошюру профессора богословия Шерафэддина о восстании крестьян под водительством шейха Бедреддина Симави. С историей восстания поэт был знаком и раньше. В 1929 году он писал;

Нам в наследство оставлен

тот нож, что в крови и пыли

пал на голову шейха Бедреддина Симави.

В бурсской тюрьме одновременно с Назымом и его товарищами сидели осужденные на смерть крестьяне-повстанцы. "С того дождливого дня, - писал Назым Хикмет, - когда они вернулись после приговора в тюрьму, каждую ночь звенели над нами кандалы. Когда днем нас выводили на прогулку, я смотрел на окна их камеры. Двое сидели у правого окна, один - у окна слева. Тот, кто сидел один, был арестован первым и выдал своих товарищей. Хотя из их камеры хорошо были видны горы, все трое, обхватив руками решетки, все время смотрели вниз - на нас, на людей… И мы знали: если на рассвете вдруг замолкнут кандалы, которые каждую ночь до утра вели свой беспрерывный разговор в камере над нами, то, значит, на одной из самых людных площадей города закачались на веревках три белые длинные рубахи с бирками на груди…"

Пока Назым читал брошюру профессора, в его ушах беспрерывно звучал этот кандальный звон. И он вдруг почувствовал, что если не может спасти крестьян-повстанцев, то должен спасти Бедреддина, их первого предшественника в турецкой истории, от вычурного арабского почерка, тростниковых перьев и песка, спасти от клеветы и фальсификации.

Восстание Бедреддина вылилось в настоящую крестьянскую войну и охватило огромные территории - от Анатолии до нынешних Болгарии и Румынии. То было начало XV века - один из самых трагических периодов турецкой истории. Орды Тимура разбили османскую армию, пленили султана Баязида Молниеносного. Началась междоусобная война за престол. Стране грозило иноземное порабощение.

Шейх, то есть духовный наставник, Бедреддин, сын кадия - духовного судьи из города Симавне, образованнейший человек своего времени, был близок к атеизму и материализму. Его трактаты "Облегчение" и "Поступление" были уничтожены духовенством, до наших дней дошли лишь цитаты. Дука, один из последних летописцев Византии, писал: "Бедреддин обратился с проповедью и увещеваниями к туркам и советовал им все съестные припасы, одеяния, земли и тому подобное, все, за исключением женщин, сделать достоянием всех", Бедреддин утверждал: "Силой науки познает труженик единство вселенной. Законы наций и вер мы уничтожим".

Словом, говоря языком современным, то была одна из первых попыток осуществить идеи крестьянского утопического социализма.

Судьба крестьянских парней, казненных в Бурсе за то, что они расправились с ростовщиком и ушли в горы, сопоставленная с опытом истории, родила поэму Назыма Хикмета "Дестан о шейхе Бедреддине, сыне кадия города Симавне".

Вместе с поэтом читатель присутствует при возникновении "Дестана". Вот Назым в камере читает брошюру Шерафэддина. "В голове у меня Бедреддин и его сподвижник Бёрклюдже Мустафа. Кажется, стоило бы мне сделать еще одно усилие, и через сотни лет я смог бы увидеть их лица, как два исполненные надежды слова, прогремевшие среди бряцанья мечей, лошадиного ржанья, свиста кнутов, плача женщин и детей".

Происходит чудо. В камере раздается голос одного из дервишей Бедреддина, и вместе с ним поэт покидает тюрьму. Начинается фантастическое путешествие в глубь веков, в котором каждая картина, каждая деталь достоверны.

"Все, что я видел, - пишет поэт, - картины, звуки, краски, события, образы, - я по привычке записал короткими и длинными строчками". Краски, картины, звуки названы не для красного словца. Читая поэму, невольно вспоминаешь то средневековые турецкие миниатюры, то натюрморты голландских мастеров.

"Они подошли к дереву, на котором висел Бедреддин. Тот, что был слева, снял башмаки. Взобрался на дерево. Те, что остались внизу, ждали, расставив руки. Человек на дереве стал резать узел мокрой, намыленной веревки, которая, как змея, обвилась под длинной седой бородой вокруг тонкой шеи Бедреддина. Нож вдруг соскользнул с веревки и вонзился в вытянутую шею мертвеца. Крови не было. Парень, который резал веревку, стал белым как снег. Склонился, поцеловал рану. Выпрямился, отбросил нож, развязал надрезанный узел и передал тело Бедреддина в руки тех, что ждали внизу, как передает отец в руки матери спящего ребенка".

Позднее, уже в Москве, когда мы с поэтом работали над переводом "Дестана", он признался, что, обдумывая сцену, в которой крестьяне тайком увозят тело казненного вождя, все время видел перед собой картины великих европейских художников на тему "Снятие с креста" и хотел найти свое решение этой темы.

Центральная часть "Дестана", где речь идет о решающем сражении повстанцев с войсками султана, может служить образцом полифонического стиха. Вначале, в картинах природы, которую поэт видит глазами восставших, звучит мелодия ожидания.

Там

всех нежней, всех грубей, всех скупей, всех щедрей,

всех родней -

великая, прекрасная жена!

Земля!

Она

родить была должна,

была должна.

Постепенно ожидание перерастает в ощущение предгрозья. Все чаще звучит мотив испепеляющей жары, готовой разразиться грозы.