В основе ее лежало нечто принципиально новое. Общеизвестно, что Рим достиг высот, следуя изречению "Разделяй и властвуй". Хотя это и не вполне правда, доля истины здесь все же присутствует. Государственные деятели раннего Рима никогда не любили представителей народа. Возможно, корни этой слабости заключались в том, что они считали себя гражданами города-государства, и это помешало им добиться политического успеха. Однако за Константином не стояло никакой конкретной традиции, идущей от города-государства. Главное его отличие состояло в том, что он был готов вести диалог с представителями народа. Его знаменитая стратегия по отношению к христианской церкви – лишь одно из проявлений принципа, которому он следовал во всем. Он намеренно проводил политику не разделения, а объединения людей, ведя диалог с их представителями и возлагая на них ответственность за свои действия. Любопытно, что два человека, которые проводили этот принцип в жизнь наиболее последовательно, достигли совершенно разных результатов. Одним был Константин, вторым – английский король Эдуард I.

Среди всех учреждений, которые мы рассмотрели, не нашлось ни одного, которое занималось бы выяснением и выражением общественного мнения. По словам биографа Константина, он дружелюбно относился к просителям и "ходокам" – это был самый распространенный в то время способ донесения до правительства "гласа народа". Однако данный метод довольно примитивен. Значительно полезнее в этом отношении была церковь. Она действовала как неформальный парламент. Она распространилась по всей империи и строилась наподобие гражданских организаций. Крупные и мелкие подразделения церкви почти полностью соответствовали органам светского государства. Единство и иерархичность позволяли ей гарантировать определенные полномочия своим представителям. И хотя тогдашний способ избрания епископов ни в коей мере не удовлетворил бы современного либерала или афинского демократа, верно так же, что большинство обычных людей наверняка сочло бы их избранными вполне всенародно. Епископский собор был в конечном итоге самым репрезентативным органом империи. Константин ценил это. Во всяком случае, сами епископы полагали, что он отдавал должное их взглядам.

Он не только прислушивался к их воззрениям; в первую очередь он стремился сберечь церковь, как таковую. Среди своих титулов он сохранил звание верховного жреца, чтобы иметь законное право контроля за всеми религиозными вопросами. После издания Миланского эдикта в октябре он поручил епископу Рима вместе с коллегами разобраться с ересью Доната в африканской церкви. 10 месяцев спустя он созвал собор в Арле, чтобы разобраться с этим вопросом и после долгих обсуждений и тщательного изучения вопроса в 316 году принял соответствующее решение. Он не препятствовал отделению донатистов, но выразил полную поддержку стороне, которая, без сомнения, была права в этом споре. Эти церковные соборы представляли собой нечто совершенно новое. Епископам оплачивались все дорожные расходы, и им давалось право пользоваться императорским транспортом.

Политика Константина по этому вопросу отличалась новизной и оригинальностью, а значение созданного им прецедента неоспоримо. Он создал модель, которой позднее следовали все европейские монархи. Ее особенность заключается в том, что, вместо подавления крупных партий и движений, он признал их существование и взял их деятельность под свой контроль. Уже одно это было настоящей революцией. Из его дальнейшего поведения мы увидим, что он не был невежей в религиозных вопросах. Он мог быть вполне лоялен по отношению к людям, которые не были христианами, и его действия всегда базировались на глубоком изучении фактов. Если бы мы могли изучить подробности прочей его правовой деятельности, то, скорее всего, увидели бы, что он руководствовался тем же принципом.

Уже тот факт, что до нас дошли, хотя бы отчасти, только сведения, касающиеся церкви, заставляет предположить, что император особенно благоволил к ней.

Наконец, одна особенность церкви придавала ей особую ценность. Это была общественная организация, вербовавшая своих членов из всех социальных слоев. Как мы видим, даже Галерий не смог превратить ее в замкнутую касту. Такая угроза впоследствии возникла, но отнюдь не в эпоху Константина. Величайшая духовная сила в империи, единственный выразитель общественного мнения, таким образом, противостоял тенденции превращения всего общества в систему закрытых классов. Церковь подняла знамя братства и свободы слова. А воинственные епископы-донатисты всячески противостояли этому.

Вряд ли можно сказать о современниках Ария и Доната, что это были робкие и рабские натуры. Еще с меньшим основанием можно считать их неразвитыми и слабыми духом и телом людьми. Переустройство империи, о чем бы оно ни говорило, никак не свидетельствовало об этом. Сами римляне не понимали сути экономических изменений, которые уже ощутимо сказались на их жизни. Они испытывали чувства, будто их увлекает за собой поток, которому невозможно противостоять. Грехи, эгоизм, ошибки и страхи двадцати поколений начали давать свои плоды. Люди, боровшиеся с этим потоком, не имели ни времени, ни склонности, ни также возможностей, чтобы выяснить причины, его породившие.

Глава 9

Завоевание Востока и собор в Никее

Последнее и решающее противостояние Константина и Лициния возникло именно в связи с вопросом представительства. У Лициния было врожденное чувство неприязни ко всякого рода объединениям и к зажиточным людям. В Иллирии он мало встречался и с теми и с другими. Но стоило ему стать правителем Азии, он сразу же столкнулся с проблемами и тех и других.

И менее умный человек, чем Лициний, встревожился бы, глядя, какую мощь приобрела христианская церковь благодаря универсализму своего устройства. Все происходящее на востоке незамедлительно находило свое отражение во всех провинциях империи. Слухи распространялись здесь с невероятной скоростью, поэтому не стоит удивляться боязни Лициния, человека с не вполне чистой совестью, быть подслушанным Константином.

Скоро император столкнулся с серьезными трудностями, все меры по преодолению которых породили новые проблемы и лишь усугубили ситуацию. Он попытался воспрепятствовать встречам епископов на соборах, где они могли обсуждать сложившуюся в церкви ситуацию и согласовывать совместные действия. Всех, кто бросал вызов августу, ждал печальный конец, а их имущество подлежало конфискации. Он принял ряд несколько странных законов. Так, он запретил женщинам посещать церковь вместе с мужчинами и настоял на том, чтобы специально для женщин в церкви появились и женщины-священники. Со временем он вообще запретил посещение церквей и повелел, чтобы все службы проводились на открытом воздухе. Эти законы удивили и возмутили всю империю. Если он намеревался таким образом обуздать природную живость женского языка, то ему это не удалось. Если бы он ставил перед собой противоположную цель, он не мог бы достичь ее быстрее. Лициний был настроен очень серьезно. Он изгнал из армии всех христиан-офицеров – а он никогда не пошел бы на это, не имея на это серьезных, как он полагал, причин. Однако он ошибался в самом принципе, а когда принцип неверен, не поможет и корректировка мелких деталей.

Константин никогда не предпринимал никаких шагов, если его поддерживала только церковь: вполне возможно, что Лициний боролся бы с нею до бесконечности, если бы в дело не вмешался вопрос о земле. Он ввел изменения в систему измерения и оценки земли с целью пополнения правительственной казны, вследствие чего выросли ставки налога на землю. Таким образом, объединение интересов различных группировок по данному вопросу позволило Константину провести в жизнь давно уже подготавливаемое им решение.

Однако прежде требовалось обезопасить дунайскую границу. Когда несколько лет тому назад он двигался из Британии на юг, он внимательно изучил границу, проходящую по Рейну, и укрепил ее. По дороге из Италии на восток он проделал то же самое в отношении границы, шедшей по реке Дунай. Нельзя было игнорировать возможность нападения с флангов. Довольно долго прожив в долине Дуная, Лициний был хорошо знаком с предводителями племен, живших к северу от реки, которые вполне могли откликнуться на его предложение или просьбу о помощи.

Появление Константина на Дунае является вехой в истории не только Римской империи, но и всей Европы. Стратегический центр империи сдвигался на восток, и правитель следовал за ним. Главные источники опасности теперь находились не на Рейне или Верхнем Дунае, а в центре и низовьях Дуная. Королевство Маробода давно исчезло с верховий Эльбы, а королевство Эрманариха еще не достигло полной силы. Однако на Висле медленно, но верно росло королевство готов. Оно расширялось на восток; оно распространилось до верховий Вислы, до самых Карпат, и затем начало захватывать долину Дуная. Готы всегда представляли собой немалую угрозу дунайской границе империи. Они были важным внешним фактором в эпоху раннего христианства. Не без участия этого факта в политической борьбе победили императоры-иллирийцы: Клавдий Готский и его преемники. Политическая власть перешла в руки людей, которые умели обращаться с готами. Повесть о том, как эти варвары дошли до Херсона Таврического, а затем на кораблях вышли через Босфор и Дарданеллы в Эгейское море, обойдя защитников Дуная, не исчезла из памяти римлян. Готы вполне могли повторить свой поход.

Увы, о множестве интереснейших событий, разворачивавшихся на дунайской границе, сведения навсегда утрачены. Мы знаем об этом как раз столько, чтобы понять значение потери. Великий поход готов, их поражение и гибель от руки Клавдия Готского сменились пятьюдесятью годами если не мира, то относительного спокойствия, периодически прерываемого небольшими стычками. Затем подросла молодежь, ничего не знавшая о Клавдии, и атаки на границу возобновились. Что люди могут сделать, будучи ведомы надеждой и нуждой, зачастую поражает их мирных потомков и современников. Новое поколение готов двигалось на юг с решимостью конкистадоров, чьими предками они якобы были.

Дунайская кампания Константина не была пустяком. Он выступил против готов сплошным фронтом протяженностью 300 миль. Сражения при Кампоне, Марге и Бононии отмечают точки, где линия войск подвергалась особому натиску, однако настоящий прорыв произошел, очевидно, именно у Марта. Константин восстановил старый мост у Виминиакума. Он пробился в глубь земель даков, которые к тому времени уже давно перестали подчиняться римскому правительству. После тяжелых боев он достиг своей цели. Безоговорочное поражение готов завершилось принятием условий, которые дошли до нас не в полном объеме.

Позднее Константину доставляло удовольствие думать, что он так быстро добился успеха там, где Траян потерпел поражение. Его племянник Юлиан считал, что это второе завоевание даков не принесло особых плодов, но он вообще скорее был склонен демонстрировать свое остроумие за счет дяди, чем пытаться понять его мотивы. Константин не испытывал в данный момент особой потребности в Дакии и не собирался тратить несколько лет на ее завоевание. Капитуляция готов, вероятно, была в немалой степени обусловлена его решением не подчинять себе страну окончательно. Это обещание представляло своеобразный компромисс и означало ничью.

Теперь Константин мог спокойно поворачивать на юг, как он того и хотел. События готской войны, без сомнения, добавили веса его прежним мотивам. Император добился желаемого, но с большим трудом. Проблема состояла в том, что готская угроза отнюдь не уменьшилась, а, напротив, скорее возросла. Необходимо было укреплять и удерживать границы, стараясь хотя бы отдалить опасность нового нашествия. Другими словами, Иллирия не могла чувствовать себя в безопасности, пока ее правитель не завоевал Азию: ведь Азия окружала владения готов. Именно эти соображения, возможно, лежали у истоков событий следующего года.

Если размах борьбы потряс римлян, то нетрудно догадаться, что и готы были поражены в не меньшей степени. Новая империя абсолютно не походила на империю Клавдия Готского. Это была прекрасная и сильная держава, которая, подобно ангелу с пылающим мечом в руках, легко свела на нет все усилия тех, кто до сих пор считал себя непобедимым. Сначала они не могли понять, что произошло. Потребовалось еще несколько лет, чтобы ответ на этот вопрос стал очевиден.

Значимость этой кампании вырисовывается благодаря некоторым ее результатам. Были учреждены два новых праздника – Сарматские игры в ноябре и Готские – в феврале, призванные напоминать об успешном завершении войны.

Защитив тыл, набрав армию и испытав ее в течение сезона, Константин и его войско были готовы сразиться с Лицинием. В ходе готской кампании он вступил на территорию, фактически принадлежавшую восточному августу, так что теперь у него был повод заявить о своих претензиях во весь голос. Константин поставил Лициния в известность о своих притязаниях на звание единственного законного августа и повелел сконцентрировать свои войска у Фессалоник.

Крисп был отозван из Галлии. В начале года у Фессалоник собралось 120 тысяч человек, сразу три мобильных отряда реорганизованной армии; причем один из них не нес гарнизонной службы. Из прибрежных греческих городов к берегам Пирея подошел небольшой флот в помощь сухопутным силам. В его состав входило 200 небольших судов.

Вероятно, Лициний был слишком стар, чтобы проявлять какой-то чрезвычайный героизм; так или иначе, он был слишком умен, чтобы со своими не вполне подготовленными войсками наступать на ветеранов Константина. Его укрепление перед Адрианополем защищали 150 тысяч человек, а также 150 тысяч азиатских конников, которые тогда как раз входили в моду. 350 кораблей из Египта, Финикии и Малой Азии удерживали Босфор и Дарданеллы. В ходе обороны недостаточная подготовка восточной армии была не столь заметна.

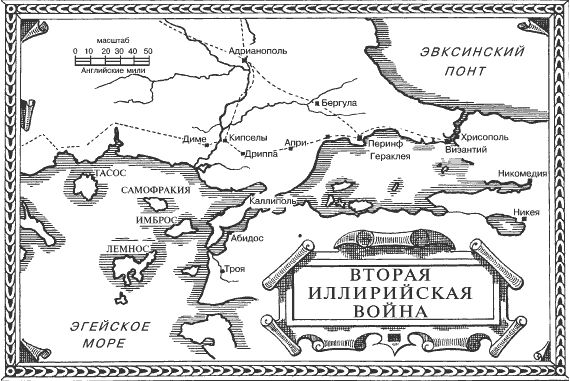

Константин шел прибрежным путем, который пересекает реку Гебр, затем мимо Кипсел ведет к Гераклее. Там он сливается с другой дорогой, выходящей из Адрианополя. Таким образом, поле сражения представляло собой обширный треугольник, основание которого от Адрианополя до Гебра и далее до моря было хорошо защищено. Оттуда дороги сворачивали к Гераклее, где соединялись, образуя вершину треугольника. Готская кампания прошлого года, вероятно, была своеобразной подготовкой атаки, которую начал Константин против Лициния.

Пока шло постепенное окружение Адрианополя войсками, продвигавшими по главной дороге, основной прорыв был осуществлен на реке Гебр. На первом этапе бои велись возле моста, который Константин приказал перебросить через реку. Тем временем отряд в пять тысяч лучников перешел реку в другом месте и обошел защитников с фланга. Здесь Лицинию пришлось-таки покинуть укрепленные рубежи и принять участие в бою на открытой местности. После этого Константин начал одну из своих излюбленных конных атак. Существует легенда, будто он переплыл реку вместе с дюжиной всадников, без сомнения принадлежавших к его личной охране. Но за ним последовали и другие. Говорят, что во время этой бойни погибло 34 тысячи воинов Лициния.

Лагерь Лициния был взят в тот же вечер. Остатки его армии, пробродив по горам целую ночь, наутро с готовностью сдались передовому отряду Константина, посланному на их поиски.

Вероятно, у Лициния было не так уж много времени, чтобы добраться до Византия и закрыть перед преследователями ворота города. Он оказался в ситуации тяжелой, но не отчаянной. Он все еще твердо стоял на европейском берегу греческих проливов. Его флот продолжал удерживать Босфор и Дарданеллы, а Малая Азия поставляла новых воинов для его армии. Анатолийский крестьянин был ничем не хуже своего потомка – нашего современника. Лициний вполне мог собрать боеспособное войско, которое заставило бы Константина пойти на компромисс.

Никто ярче Лициния не продемонстрировал все недостатки чисто оборонительной стратегии. Он построил очень мощную оборону, однако главная беда заключалась именно в том, что это была оборона. Византии был хорошо укреплен и имел запасы продовольствия и амуниции. Армия Запада могла продвинуться вперед только через проливы, а их закрывал флот Лициния. Возможно, Византии мог бы прославиться еще и тем, что победил человека, которому было суждено возродить этот город под именем Константинополь, если бы Константин не нанес удар первым. Он сознавал всю опасность стояния у стен города. Однако флот Лициния, по сути, зря тратил время в Босфоре и Дарданеллах. На чрезвычайном заседании штаба было решено, что главные силы флота Константина будут направлены на прорыв морской обороны, и Криспу поручили взять командование этой операцией на себя. Вероятно, шансы на успех всем казались весьма призрачными. Однако энергия людей творит чудеса, и Крисп сумел заставить флот превзойти ожидания. Первый день битвы закончился истощением сил обеих сторон и отходом на прежние позиции. Однако в середине второго дня поднялся южный ветер, который дал Константину преимущество, до конца им использованное. 130 больших кораблей Лициния были уничтожены, Босфор и Дарданеллы открыты, а Византии осажден.

Ситуация теперь поменялась на прямо противоположную. Отныне западный лагерь мог свободно получать по морю помощь и продовольствие, а Византий оказался отрезанным от внешнего мира. Когда речь зашла о жизни и смерти, Константин проявил всю изобретательность, на которую был способен. У стен Византия были насыпаны холмы, а на них возведены башни, с которых велся артиллерийский обстрел города; снизу стены атаковали тараном. Еще до конца месяца эти усилия привели к желаемому результату. Стало ясно, что Византии обречен. Еще оставалась возможность вырваться из осады морским путем, и Лициний воспользовался ею. Он благополучно добрался до Халкидона и принял командование новой армией, куда вошла и дивизия готов, и отправился из Вифинии к Византию.

Константин по пятам преследовал соправителя. Маневренные войска спешно переправились через проливы. Сначала Константин замешкался, то ли потому, что стоящая перед ним задача была не из легких, то ли из жалости к непрофессиональной армии, столь упрямо идущей навстречу своей гибели. Возможно, обе причины сыграли свою роль. Однако Лициний твердо намеревался испытать судьбу. Новая восточная армия сражалась с почти неожиданным мужеством. Однако она была плохо обучена, менее сильна, и руководили ею плохие военачальники. Солдат предупредили, что они должны по возможности избегать лабарума… Войска Константина штурмом взяли утесы у Хрисополя, и на поле сражения навсегда остались лежать 25 тысяч бойцов Лициния.