Дело в том, что на кафедре мои отношения с преподавательским составом складывались не лучшим образом. Я был стилягой и антисоветчиком и, к тому же, чересчур активным с точки зрения начальства. В частности, перед каждой летней практикой я организовывал делегацию к заведующему кафедрой Н. П. Наумову с предложением перенести зачеты на осень, а весну, когда в природе кипит жизнь, использовать для работы в поле. Разумеется, нам в этом неизменно отказывали, так что время, самое благоприятное для полевых исследований, пропадало зря. Когда с готовым текстом дипломной работы я пришел к Карташёву, он отказался быть моим руководителем. Во-первых, потому, что я не последовал его совету сравнивать биологию зуйка и перевозчика, А во-вторых, как им было сказано, "Потому, что я принадлежу к числу людей, которых Вы предлагаете отстреливать". Он имел в виду свою принадлежность к коммунистической партии и одно из моих замечаний в адрес ее членов. В результате я попросил представить мой диплом на защиту профессора Георгия Петровича Дементьева, на что тот охотно согласился. Он ознакомился с работой на протяжении двух дней и дал положительный отзыв.

Такова была общая обстановка к тому моменту когда я явился в комиссию по распределению, да еще с сильным опозданием: она уже заканчивала свою работу, и я оказался последним из всей нашей группы. Я протянул председательствовавшему Н. П. Наумову бумагу от С. К. Клумова. Наумов пробежал ее глазами, сложил вчетверо и сунул в ящик стола. "Это не заявка, – сказал он, – а личное письмо. Мы распределяем Вас на Астраханскую противочумную станцию". "Я туда не поеду", – ответил я. "Тогда мы исключим Вас из университета", последовал ответ. Под аккомпанемент этой угрозы я бодро, с независимым видом покинул высокое собрание.

Я поехал в Министерство здравоохранения, в систему которого входили противочумные станции. Там я объяснил чиновнику, что у меня совершенно иные научные интересы. "Хорошо, – сказал тот, – нам не нужны люди, которым эта работа не по душе". Он выдал мне соответствующую справку, и я помчался к Наташе рассказать о своей победе.

Впереди, до отъезда в заповедник оставался целый год. Надо было чем-то себя занять. Случилось так, что мой отец, писатель Николай Николаевич Панов побывал в Англии и привез мне оттуда одно из первых изданий книги Конрада Лоренца "Кольцо царя Соломона". Из нее-то я узнал впервые о том, что такое этология и чем она занимается. Я решил перевести книгу на русский язык и занимался этим на протяжении оставшихся месяцев 1959 г. В послесловии, которое я написал к русскому изданию, вышедшему в свет лишь 10 лет спустя, в 1970 г., процитированы следующие слова академика В. Н. Черниговского об этологии: "Не считаться с ней невозможно. Не знать о ней просто неприлично. Не разбирать ее – очень серьезное упущение…". Важно подчеркнуть, что это было написано в 1963 г., когда этология была уже зрелой наукой, развивавшейся в Европе на протяжении как минимум трех десятилетий.

В чем же причина столь запоздалого "открытия" этологии биологами в СССР? В период железного занавеса в стране поддерживалась строгая идеологическая изоляция "передовой отечественной науки" от "тлетворных влияний буржуазной западной лженауки". Все, кто интересовался поведением животных в "совдепии", находились под жесточайшим давлением павловской рефлексологии. Суть этологических воззрений либо замалчивалась, либо подавалась в искаженном виде. Единственным счастливым исключением в этом отношении оказалась книга Л. В. Крушинского "Биологические основы рассудочной деятельности", впервые опубликованная только в 1977 г.

Мы в заповеднике!

Детали самого переезда из Москвы на место работы полностью стерлись из моей памяти. Помню лишь, как мы с Наташей оказались в совершенно пустом доме, выделенном нам для жилья: сени, кухня с печкой о двух конфорках и большая комната без какого-либо места для сна. Дело было к вечеру, так что мы вывалили на пол все мягкие вещи из двух наших рюкзаков и легли спать.

Утром следующего дня, как только настало время, приличное для ранних визитов, познакомиться с нами пришел Александр Александрович Назаренко, работавший тогда орнитологом в заповеднике. Он появился со свойственной ему насмешливой полуулыбкой человека, знающего нечто, недоступное другим, и, поздоровавшись, сразу же протянул мне отпрепарированную тушку птицы величиной с воробья. Мы быстро перешли на "ты", и он спросил: "Ну, что, Женя, можешь сказать, кто это?". Это была проверка моей компетенции как орнитолога из столицы. Глядя на птицу, я понял, что не вижу в ней ровно ничего, за что можно было бы зацепиться для определения ее видовой принадлежности. Все оперение было тускло серым с налетом теплых тонов. Так что экзамена я не выдержал, чем, как мне показалось, Саша остался доволен. Птица же оказалась самкой обыкновенной чечевицы.

Очень скоро выяснилось, что оба мы увлечены идеями, высказанными в книге Эрнста Майра "Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога", переведенной на русский язык в 1947 г. По сути дела, это была концепция так называемого географического видообразования. Суть ее в том, что вид А и вид Б становятся самостоятельными биологическими сущностями после того, как их популяции, составлявшие до этого предковый вид С, оказываются разделенными некой физической преградой: горными хребтами, системой крупных рек или местообитаниями, непригодными для их жизни. За время раздельного существования эти популяции постепенно накапливают генетические различия, как спонтанно, за счет мутационных процессов, так и в силу адаптаций к различным местным условиям. Но когда такие зарождающиеся виды начинают расширять свои ареалы и встречаются друг с другом, их независимость друг от друга может сохраниться лишь в том случае, если в дело вступает система так называемых изолирующих механизмов.

Они делятся на экологические, этологические и физиологические. Первые работают тогда, когда эти общности привержены к разным местообитаниям и/ или начинают размножаться в разные сроки, что препятствует встрече самцов одной популяции и самок другой, устраняя тем самым саму возможность гибридизации между видами на стадии их становления. Суть этологических изолирующих барьеров состоит в том, что особи каждой такой общности адекватно опознают, по характеру сигнального поведения, "своих" и избегают половых контактов с "чужими". Если же "ошибки в опознавании" все же происходят, в дело вступают физиологические механизмы: генетическая несовместимость половых продуктов представителей разных общностей приводит к нежизнеспособности либо к неплодовитости гибридного потомства. Когда ни один из названных механизмов не работает, обе группы популяций не переходят к состоянию самостоятельных видов и остаются в статусе "подвидов" предкового вида С.

Эта система взглядов, зародившись в зоологии на рубеже 1940-х и 1950-х гг., вскоре оформилась в концепцию под названием "синтетическая теория эволюции" (сокращенно СТЭ). Она оставалась господствующей парадигмой теоретической зоологии на протяжении последующих нескольких десятилетий – до тех пор, пока не рухнуло под напором новых знаний центральное ядро воззрений Майра – именно, так называемая биологическая концепция вида. Она сводилось к тому, что вид, фигурально выражаясь, "стремится" к сохранению своей целостности, вырабатывая, тем или иным способом, барьеры, защищающие его от гибридизации с другими видами.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Ни о чем из этого не было сказано в программе моего обучения в МГУ. О теории Майра я узнал совершенно случайно, увидев, незадолго до окончания университета, книгу этого великого ученого в руках своего сокурсника, Виктора Николаевича Орлова. Любопытно следующее обстоятельство. Сдавая после этого зачет по курсу дарвинизма (как называли тогда теорию эволюции), я рассказал о прочитанном в книге преподавателю. Он был повергнут в удивление и спросил меня, откуда я всё это знаю.

Мы оба, Назаренко и я, в момент нашей встречи были полностью уверены в справедливости взглядов Майра и намеревались подтвердить их, проиллюстрировав на примере взаимоотношений видов птиц богатейшей орнитофауны южного Приморья, которая оставалась еще недостаточно изученной. По крайней мере, мне в то время не было известно, что верная стратегия научного исследования состоит не в попытках подтвердить ту или иную теорию (что называется ее верификацией), но предпринять все усилия для ее опровержения (фальсификация). Поскольку любую теорию легко подтвердить, если изначально веришь в нее. Об этом нам в университете тоже не рассказывали и, похоже, на кафедре зоологии позвоночных не рассказывают студентам и по сию пору.

Начало работы

Время нашего приезда оказалось не самым благоприятным для тех исследований, которые я изначально планировал. Уссурийские зуйки уже давно вывели птенцов, так что искать их на отмелях не имело никакого смысла. Поэтому я присоединился к работе, для выполнения которой меня, собственно говоря, и зачислили в штат заповедника.

Орнитологи, эпизодически посещавшие этот район прежде, занимались в основном составлением каталога местных видов птиц и их коллектированием для музейных коллекций. Это направление исследований называется фаунистикой и в зоологии относится, на мой взгляд, к стадии преднауки. Оно подготавливает почву для дальнейшего, более углубленного изучения разных сторон биологии отдельных видов и, разумеется, всего того, что делает местную фауну не просто механической суммой видов, но экологически организованной системой. Именно этими вопросами Назаренко был занят до моего приезда, пополняя попутно список видов, не замеченных предыдущими исследователями.

Нам вместе предстояло выяснить, в частности, сроки гнездования всех видов птиц заповедника, время их весеннего прилета и начала осенних миграций в южном направлении, на зимовки. В этом смысле осень оказывается временем, важным и перспективным в ряде отношений. Идут миграции видов из более северных регионов. Следует зафиксировать даты их появления в заповеднике и проследить, какие из них и когда отлетают далее к югу, а какие остаются зимовать в наших местах. Первоначально эта деятельность казалась мне довольно рутинной. Пришлось вспомнить наставления Карташёва – вроде того, что "орнитолога ноги кормят".

База заповедника располагалась на границе тайги, в полосе низкоствольного леса, обедненного постоянными низовыми пожарами, и узкой полосы травянистой приморской равнины. Чтобы быть в курсе происходящего в этих трех разных местообитаниях, а также в прибрежной полосе Амурского залива, следовало совершать ежедневные пешие экскурсии по нескольким стандартным маршрутам.

Я неплохо знал птиц Московской области, но в заповеднике почти все виды были для меня новыми и незнакомыми. Поэтому первое время мы с Назаренко экскурсировали вместе, и он помогал мне научиться определять их с первого взгляда. Особенно трудновыполнимо было это в отношении самок и молодых особей. Одних только овсянок в заповеднике было 9 видов. Самцы хорошо различались всевозможными контрастными отметинами, но самки и птицы данного года рождения казались мне все на одно лицо. Я спрашивал Сашу, как же ему удается распознавать их, коротко взглянув в бинокль, на что он лаконично отвечал: "По внешнему виду".

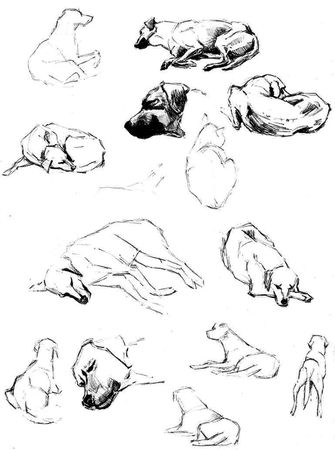

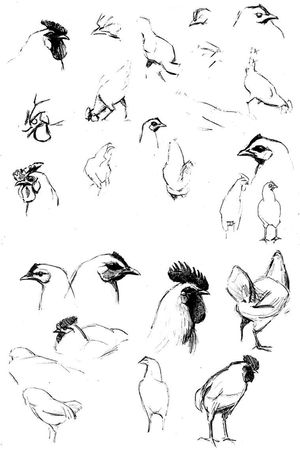

Я задумал сделать полевой определитель здешних птиц. В детстве я много рисовал, но потом образовался длительный перерыв, так что для выполнения этой задачи следовало возобновить навыки и "набить руку". Поэтому в свободное время начал делать в поселке наброски домашних животных. Назаренко в это время занимался созданием коллекции птиц заповедника, и его трофеи стали для меня хорошим подспорьем в освоении анималистического мастерства.

Восстановив утраченные было навыки, я поставил задачей зарисовывать в полевом дневнике всех тех птиц, которых удавалось хорошо разглядеть. Особенно важно было зафиксировать в рисунках характерные позы тех из них, поведение которых оставалось совершенно не изученным. По вечерам я переводил эти наброски в чистовые графические изображения, сделанные уже тушью.

Особенно полюбился мне маршрут на берег моря, где в это время стали останавливаться на отдых и кормежку кулики, мигрирующие к югу из тундр Восточной Сибири и побережий Берингии. Среди примерно полутора десятков видов песочников, улитов и ржанок здесь можно было увидеть в значительном числе и отдаленных родичей моего любимого малого зуйка. Например, очень мало похожего на него, гораздо более крупного, монгольского зуйка.

Домашние задания по рисованию птиц

Когда я вышел к берегу моря в первый раз, то пытался раз за разом подкрадываться к той или иной стайке куликов, чтобы рассмотреть их и определить, к какому именно виду они принадлежат. Птицы не подпускали меня даже на ружейный выстрел, и вскоре стало ясно, насколько неэффективна эта моя тактика. Так что, волей неволей, пришлось вернуться к приемам, отработанным мною еще в Окском заповеднике. Я приходил на пляж, усеянный водорослями, а после сильных приливов – еще и медузами, садился на песок без всякого укрытия и старался как можно меньше двигаться. Уже примерно через полчаса вокруг меня сновали кулики большие и маленькие, с клювами короткими и длинными, изогнутыми к концу кверху (мородунки) и книзу (кроншнепы). Птицы меня совершенно не боялись, и я за несколько дней получил обширную серию фотокадров, снимая представителей самых что ни на есть малоизученных видов (например, грязовиков, лопатней и больших песочников) с расстояния не более пятнадцати метров, а то и ближе.

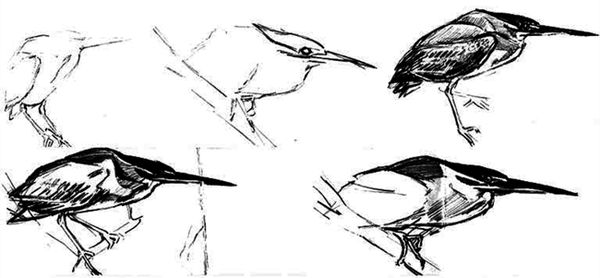

Амурский волчок(Ixobrychus eurythmus)

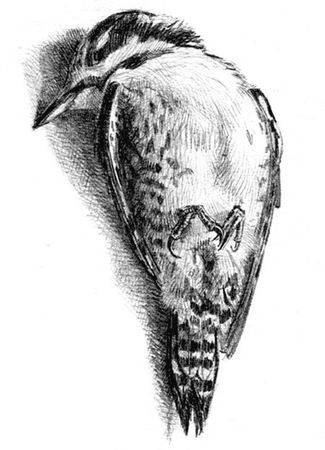

Трехпалый дятел(Picoides tridactylus)