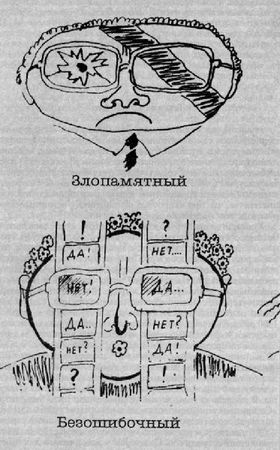

В отличие от Манилова, у которого все жулики выглядят "восхитительными людьми", у хмурого, насупленного Собакевича "все темные личности, без просвета". Его жизнь отдана письмам в разные организации: райсовет, профсоюз, редакции газет, ОБХСС и др. И даже по поводу собственного сына, шестилетнего Мишки, разбавившего водой чернила, он "написал в детский сад, копию - в отдел народного образования".

Нахрапистый Ноздрев в образе ретивого хозяйственника выменивал вазочки на кабель. Не нужны вазочки - он может предложить грабли, 75 тысяч штук, и путевку в Ессентуки в придачу, в крайнем случае вместо путевки отдать свою секретаршу. Остроумный текст благодаря артисту приобретал объемность; это были не просто эстрадные маски, но человеческие характеры, раскрывавшиеся в монологах, как это и положено в театре.

На вступительном экзамене в театральный техникум Райкин читал отрывок из "Мертвых душ". В одной из довоенных программ был монолог по гоголевским мотивам "Невский проспект". С той поры артист сформировался как художник и стал смело заимствовать приемы и образы великого писателя, по-своему переосмысливать их.

Лучшие персонажи Райкина, подобно гоголевским персонажам, вполне реальны, узнаваемы и одновременно фантастичны. Впрочем, критика все-таки рассматривала их как явление эстрадного театра, который по самой своей природе не может стать вровень с классической литературой. Прошло время, прежде чем многие обратили внимание на эту прямую связь. В частности, режиссер Александр Аркадьевич Белинский, в разные периоды работавший в Ленинградском театре миниатюр, пришел к выводу: "Образность райкинского творчества близка гоголевской образности, актерские средства по природе своей похожи на литературную выразительность гоголевского гения, его метафоричность, его печальный, пронзительный лиризм, его видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы".

В спектакле "Смеяться, право, не грешно" было немало шутливых миниатюр, имевших, однако, сатирический смысл. В номере "Любовь! Любовь! Любовь!" длинноносый лектор (А. Райкин) патетически говорил о моральном облике советского человека. В это время из левой кулисы выходил человек и тихо сообщал ему, что пришла жена. Такое же известие получал он из правой кулисы. Быстро собрав портфель, он сообщал об отмене лекции по техническим причинам и молниеносно убегал с эстрады.

А в маленькой интермедии "Невредный парень" (текст Н. Гальковского) Аркадий Райкин, используя трансформацию, играл две роли: проходимца Выжигина, которого собираются уволить с работы хотя бы по собственному желанию, и сердобольного референта, убеждающего директора (Г. Новиков) дать Выжигину не только положительную характеристику, но еще и путевку в придачу. "Попробуйте-ка теперь уволить меня", - ликовал шантажист и бездельник.

В спектакле возродился МХЭТ, до этого "закрытый на три года на переучет смеха". Поддерживая театр в его праве на смех, критик журнала "Театр" наконец-то мог признать, что "искусство призвано не только поучать, но и приносить радость. Серьезная идея может быть выражена весело, смех во всех видах имеет право на существование, одним словом, смеяться действительно "не грешно над всем, что кажется смешно". Однако в целом пресса высказывалась осторожно. В газете "Советское искусство" Виктор Эрманс, ссылаясь на памятный фельетон в "Правде", который "два года назад указывал на серьезные ошибки талантливого артиста", отметил, что материал неплохой, но при этом недостает глубины и остроты (!). "Партийная печать, - писал критик, - должна помочь Райкину пересмотреть принципы своей работы. Между тем в новой программе наряду с удачами видим многие ошибки, свидетельствующие о том, что Аркадий Райкин еще не до конца сделал все выводы из этой критики". Фельетон Давида Заславского продолжал о себе напоминать.

"Вот уже пятнадцать лет прошло"

В 1954 году пятнадцатилетие Театра миниатюр - немалая дата для маленького театра - отмечалось спектаклем "За чашкой чая", своим названием перекликающимся со старым спектаклем 1940 года "На чашку чая". За накрытым к чаю столом с кипящим самоваром сидела вся труппа, за прошедшие годы сильно изменившаяся по составу. Используя трансформацию, Аркадий Райкин появлялся в облике зрителя, совершенно запутавшегося в своем приветствии юбиляру: "Я постоянный зритель вашего театра, присутствуя на ваших спектаклях, всегда смеюсь и заливаюсь... Поздравляю вам и желаю вас... Вам... Вас... Поздравляю себя... Поздравляю себя с вашим юбилеем и желаю вас... нас... Желаю себе здоровья!" Приветствие симпатичного, стесняющегося, вконец сбившегося зрителя снижало торжественность юбилея, настраивало на шутку. Сбросив маску зрителя, Аркадий Райкин усаживался во главе стола. Звучала песенка Михаила Светлова и Никиты Богословского:

Давным-давно, родные,

Мы встретились впервые,

И вот уже пятнадцать лет прошло.

Из зрительного зала

На нас всегда дышало

Большое благородное тепло.

В программе, построенной по образцу довоенной "На чашку чая", были представлены самые разные жанры. Так, пародия на оперетту "Летучая мисс" как бы дублировала номер-пародию 1940 года "Мадам Зет".

Вначале маленькая оперетта разыгрывалась вполне традиционно, пародийные интонации были лишь в остроумной музыке Богословского. Роли примадонны и героя-любовника в белом фраке с черной хризантемой в петлице исполняли солисты Театра оперетты. Но заканчивался первый акт, и руководитель театра (Г. Новиков) просил статиста (А. Райкин) в связи с неожиданной болезнью героя его заменить. Бедолага в ужасе отказывался: он не знает ни текста, ни даже сюжета да и петь вовсе не умеет. Но делать нечего, отменять спектакль нельзя. И вот его герой в белом фраке с черной хризантемой в петлице появляется в разгар бала. Но пластика артиста такова, что костюм выглядит взятым с чужого плеча и подчеркивает комизм персонажа. Во время танцев он еле ковыляет, мучаясь от боли - обувь выдали на три размера меньше. К тому же ему приходилось постоянно переспрашивать суфлера. В момент кульминации обманутый герой-любовник на минуту скрывался за кулисами и выбегал со счастливой улыбкой на лице. Теперь ему нет дела до ревности - ноги перестали болеть: он радостно шаркал по сцене... в галошах. По ходу сюжета ему следовало застрелить соперника, но не зная того в лицо, он "расстреливал" всех подряд, вместо отсутствующего пистолета схватив первый попавшийся под руки предмет. Можно себе представить, что творилось с публикой! Счастливый оттого, что вышел из положения, он снимал галоши и зашвыривал их, попадая иногда в оркестровую яму, а иной раз в директорскую ложу.

Пародийный номер, превращенный в буффонаду, но с присущими Райкину артистизмом, чувством меры, вкусом приводил публику в неистовство, заставлял ее плакать, стонать от смеха. "Мы, музыканты, - вспоминал концертмейстер театра Яков Самойлов, - срывались от хохота и не могли играть". Кстати, в отличие от В. Полякова, любившего этот жанр, Аркадий Райкин к пародиям больше не возвращался.

Откровенная буффонада "Летучей мисс" контрастировала с трагикомической монопьесой "Зависть", в которой тема "Лестницы славы" представала в ином ракурсе. В отличие от прежнего безымянного человека, служившего неким модулем для демонстрации восхождения по карьерной лестнице, в ней действует легко узнаваемый, разработанный с множеством "райкинских" выразительных деталей персонаж с полным именем - Николай Романыч Лызин. Маленький невзрачный человек, завхоз небольшого учреждения, в мешковатом светлом френче сидел за канцелярским столом, изнывая от безделья и жгучего желания выпить. С вожделением, смешанным с тупой брезгливостью, он то и дело посматривал на бутылку дешевого вина, наполовину уже опустошенную. (В других вариантах он доставал из тумбочки стола поллитровку, нежно ее поглаживал, накрывал бумагой, подальше от греха отодвигал - и снова придвигал.) При этом Лызин остервенело тыкал пером в чернильницу, тщетно пытаясь составить какой-то отчет. Мешала назойливо жужжащая муха - он следил за ее полетом, пытался поймать... топил в чернильнице... и зрители вместе с ним следили за всеми перипетиями несуществующей мухи. Не выдержав, персонаж прикладывался к вожделенной бутылке.

Каждый новый глоток распалял его мечты о "роскошной" жизни, представлявшейся ему по рисункам на коробках папирос "Казбек", "Курортные", "Северная Пальмира", которые он подбирал в начальственных кабинетах. Эти сорта папирос в зависимости от должности курили начальники, в то время как он сам мог позволить себе лишь дешевый "Беломор". Один вид таких коробок рождал мучительную зависть, напоминал о неудавшейся жизни. "Живет же человек! Мне бы так... Не получается. Вот и разбиваюсь перед ними за свои восемьдесят, не считая вычета в профсоюз и подоходного... А жизнь идет... а музыка играет... кто-то на курорты ездит, портвейн десятый номер пьет". И Лызин мечтает, как вдруг его назначат начальником с окладом 120 рублей. Первое, что он тогда сделает, - вызовет подчиненных и всех уволит.

В пьяных мечтах он уже видит следующее повышение с окладом 200 рублей: "Закуриваю "Казбек" и в мягком вагоне еду на юг, на этот самый Казбек. Посылаю на службу депешу: "Снять с работы всех, кого не успел..."".

Невзрачный человечек с мутным взглядом выпрямляется, вырастает. Честолюбивые мечты Лызина поднимают его над унылой действительностью. Распаленный, он влезает на канцелярский стол, словно на трибуну, и видит себя уже самым главным: "Стою, едят тебя мухи, и всё... И ничего не делаю. Все вокруг всё делают за меня. А я только стою и плюю на всех. Вот я вас всех!"

Телефонный звонок с известием, что надо явиться за расчетом, возвращал его на землю. Оказывается, ему не удастся топить, снимать, уничтожать других. Но почему-то финал не веселил, зритель, заранее настроенный на смех, затихал и задумывался. Слишком знаком был дорвавшийся до власти маленький человек, вдруг почувствовавший себя начальником. В действительности немало ему подобных, поднявшись по служебной лестнице, получив даже небольшую власть, безжалостно топили, снимали, уничтожали других.

В "Зависти" маленький эстрадный театр демонстрировал неограниченные возможности создания значительных характеров, не уступающих "большой" драматургии. Как и в "Лестнице славы", здесь было стремительное нарастание темпа, сгущение красок. Но было и другое - тщательно разработанный характер конкретного человека со своими привычками, желаниями, страстями. Артист широко использовал детали. Это и пойманная муха, которую Лызин топит в чернильнице, предварительно оторвав ей крылья, и коробки из-под папирос, и заветная поллитровка... Реальный, поначалу даже бытовой персонаж вырастал в гротесковую, фантастическую фигуру, олицетворяющую зависть. Нагнетание страстей достигало космических масштабов и оборачивалось в финале комическим балаганом.

Составной частью программы "За чашкой чая" был бесхитростный водевиль "Лето на юге", где объектом внимания любопытствующих отдыхающих стал приехавший на курорт известный актер, чью репетицию любовной сцены с молодой актрисой они принимали за подлинное объяснение в любви и горячо сочувствовали его жене. (Ситуация будет использована в кинофильме "Мы с вами где-то встречались".)

В стремительном темпе - Аркадий Райкин не выносил медлительности, затянутости - сменялись в спектакле самые разные жанры. В "Торжественном заседании" артист поражал и смешил своими трансформациями, показав шесть различных персонажей. В маленькой сатирической пьесе "Глубокая принципиальность" критическая заметка в адрес директора вызывала переполох среди сотрудников, больше всех волновался председатель месткома (А. Райкин), раболепно пресмыкающийся перед начальством. В шутливой и одновременно слегка назидательной сценке "Семейная хроника" ловелас (А. Райкин) лихо менял жен, пока сам не попадал в ловушку, расставленную одной из них, сумевшей запрячь его за домашнюю работу. Попутно можно заметить, что перемена жен, которым всегда оставлялась квартира, была своего рода хобби Владимира Соломоновича Полякова, с присущим ему остроумием и ироничностью изобразившего хорошо знакомый ему сюжет.

"За чашкой чая" последняя совместная работа с Владимиром Поляковым. Поиски новых авторов, новых форм и нового качества юмора открыли следующий период жизни театра и его руководителя. Окончательный разрыв с Поляковым произошел во время работы над кинофильмом "Мы с вами где-то встречались".

"Жизнь человека"

Нельзя не сказать о еще одной выдающейся работе этого периода, после длительной подготовки появившейся, наконец, на сцене. Речь идет о миниатюре "Жизнь человека", на создание которой ушло более десяти лет. В 1946 году в одной из статей Райкин упомянул о замысле номера, который бы позволил "в течение трех минут пройти всю сцену по диагонали, во время этого прохода показать жизнь человека от ребенка до старика".

В архиве театра лежит короткий, на полстранички, сценарий номера - оформленный В. С. Поляковым замысел самого артиста. В сценарии всего несколько реплик, пунктиром обозначающих этапы человеческой жизни: "Родился человек. Еще на четвереньках ползает. Встал на ножки, сказал свое первое слово -: "мама!". Сел на первый свой транспорт - верхом на палочку. "Эй, берегись!""... А вот финал: "Ах, как быстро время бежит. Мне сегодня восемьдесят лет стукнуло. Что-то я должен был сделать..." Трудно сказать, сколько по времени продолжалась на сцене "Жизнь человека" - спросить Аркадия Исааковича в свое время не пришлось. Но по собственному зрительскому ощущению, больше, чем предполагавшиеся в первоначальном замысле три минуты. Слишком велика плотность содержания: целая жизнь пробегает на эстраде со скоростью рапидной киносъемки.

С одного конца сцены в другой шагает артист... детство, первая любовь, женитьба, а вот и поздние радости жизни - рюмочка перед обедом, приятный вечер за картишками, и уже герой с огорчением рассматривает в зеркале солидный старческий животик. Жизнь прошла... Пантомима была точна и выразительна. И всё же не это главное. Аркадий Райкин поистине проживал целую жизнь: на глазах у зрителей менялась внешность, а вместе с ней - внутренний мир человека, его интересы, потребности, замыслы, окрашенные личным отношением артиста. Как когда-то в миниатюре "Человек остался один", так и в "Жизни человека", сыгранной почти без текста, средствами пантомимы, критики находили сходство с произведениями А. П. Чехова. Насмешка над обывательским существованием оборачивалась сочувствием, сатира окрашивалась печалью. Ничего подобного советская эстрада до тех пор не знала. Маленькая трагедия была полна жизненности. Впрочем, наши критики о "Жизни человека" писали мало, райкинский персонаж далеко отступал от общепринятых представлений о положительном герое и в то же время не воспринимался как сатира. Зато в истории мировой эстрады "Жизнь человека" останется эталоном - так воспринимали крошечную миниатюру зрители, свободные от идеологических догм. Журналист Александр Соколов, присутствовавший на ее показе в Доме дружбы с народами зарубежных стран вместе со знаменитым французским клоуном Ахиллом Заватта, рассказывал, что гость только разводил руками и смахивал слезы, а потом "долго не мог поверить, что это тот самый Райкин - великий мастер смеха".

Спектакли Ленинградского театра миниатюр, всегда пользовавшиеся успехом у самой широкой публики, привлекали внимание крупных личностей - знаменитых ученых, композиторов, писателей, художников. Однако отклики прессы, не получившей четких "установок сверху", противоречивы, сумбурны. С серьезными аналитическими статьями Д. И. Золотницкого, В. М. Сухаревича, Е. М. Мина соседствовали случайные оценки, общие места. Одни рецензенты продолжали вспоминать двухлетней давности фельетон Д. Заславского, указывали, что авторы и артисты "увлеклись сатирой, не показали положительного" (Смена. 1953. 26 февраля). Другие, напротив, упрекали в недостатке "бичующей, боевой сатиры" (Литературная газета. 1954. 3 апреля), "узости разоблачаемых отрицательных явлений и лиц" (Вечерний Ленинград. 1953. 26 февраля). В то же время такие острые вещи, как монологи гоголевских персонажей, не упоминались вовсе, словно их и не существовало. С другой стороны, давало себя знать подозрительное отношение к развлекательности, не стоившей внимания серьезного театра. Один из старейших деятелей эстрады Евгений Гершуни считал, что при внешнем успехе, который имеют "Летучая мисс" и "Лето на юге", их нельзя отнести к театральным удачам. Кстати, сам Аркадий Исаакович тоже не относил эти комедии положений к вещам, значительным для его творчества. Но на своем опыте он знал, что человека легче заставить плакать, чем смеяться. "У каждого актера своя судьба. Свое предназначение. А на нашем спектакле зритель, забыв о чем-то своем, может быть и горьком, должен улыбаться, у него должно происходить очищение смехом". И публика рвалась в Ленинградский театр миниатюр в надежде получить этот заряд смеха. При всей противоречивости рецензий само их обилие говорит о незаурядности спектаклей театра, представлявших широкую галерею современных, порой знаковых характеров и ситуаций.

Театр на хозрасчете

За десять послевоенных лет Ленинградский театр миниатюр приобрел самостоятельность, как хозрасчетное предприятие выделился из Ленинградского театра эстрады, объединявшего различные эстрадные коллективы. В июне 1953 года он был передан в непосредственное подчинение Министерства культуры РСФСР, окончательный прием спектаклей производился Главным управлением музыкальных учреждений министерства, что при непростых отношениях с ленинградским руководством несколько облегчало жизнь.

Художественный руководитель театра, существовавшего на хозрасчете, сам определял состав труппы, репертуар, график гастролей, решал вопрос с приглашением авторов, режиссеров, композиторов и др. Театр не имел никаких государственных дотаций, более того, приносил "плановый доход", превышавший 100 тысяч рублей в год. Эти деньги помогали существовать ленинградской эстраде. Все работники театра имели твердые ставки и ежеквартальные премии. Самый высокий оклад был у А. И. Райкина: в начале 1950-х годов - 1500 рублей в месяц, какое-то время он рассчитывался исходя из ставки 46 рублей 50 копеек за спектакль. Конечно, за зарубежные гастроли советским артистам уровня Райкина платили достойные гонорары, однако все, кто выступал за границей, обязаны были сдавать 90 процентов заработанной валюты в бюджет государства. Вообще вопрос заработков великого артиста почему-то очень волновал руководство Министерства культуры. В последние годы жизни руководителю тогда уже театра "Сатирикон" утвердили оклад около четырехсот рублей в месяц, что тогда соответствовало окладу чиновника высокого ранга.

Коллектив под руководством Райкина состоял из двадцати пяти человек, среди них 12 актеров - "своя семья" для Аркадия Исааковича. Очень болезненно воспринимал он чей-нибудь уход по собственному желанию, рассматривал это как измену, сердился и расстраивался.