Следующее ранение я получил в конце июля 1944 года. Рожь была хоть и зеленая, но уже высокая. Дивизия находилась во втором эшелоне. Шли колоннами, один полк, второй, третий, по шоссе по направлению к Минску. Слева было видно, как горит Орша. Вдалеке шел бой, было видно, как взрывались танки, то ли немецкие, то ли наши. Взлетали башни вверх. Нашему батальону через командира полка по цепочке передают: "Свернуть с шоссе в направлении на Оршу и встретить отступающего противника". Батальон как колонной шел, так и повернул. Я по молодости вышел в голову колонны. Начальник штаба ведет батальон. Командир батальона остался в колонне. Я начальнику штаба говорю: "Мы же все-таки в бою, хотя и нет немцев. Почему не выслать дозор? Чтобы мы знали, куда идем и что у нас впереди". Он мне в ответ матом: "Они отступают". Я ему говорю: "Мы считаемся в бою! Там двоих послать вперед: сержанта и солдатика и достаточно". - "Чистая дорога - идем дальше вперед!" Перед нами небольшая сопочка, заросшая кустарником, мы огибаем эту сопку, а там дорога, и по ней пять "тигров", а на них полурота автоматчиков. Как только часть нашей первой роты вышла, ее "тигры" остановились, развернули башни. Автоматчики немецкие спешились в кювет - и по нам огонь. Хорошо, что вышло не больше половины роты. Остальные подразделения остались за сопкой. И как начали немцы по нам! Страшный огонь! Я в кустарник забрался. Вдруг снаряд разрывается где-то рядом, и мне раздробило подвздошную кость. Сгоряча всегда ничего. Думаю: "Оставаться или идти к своим солдатам?" Все-таки я командир, надо идти к своим. Я решил по кустарнику преодолеть сопку и идти. Смотрю, моя рота, здесь я упал и дальше идти не мог. Ранение оказалось серьезное. Вот так закончился мой последний бой. Мне и воевать-то не пришлось, хотя очень хотелось.

Как его оценить? Начальник штаба батальона - фигура во время войны была большая. Почему он не организовал движение батальона, как полагалось во время войны? Достаточно было двух дозорных и не было бы потерь. 45-миллиметровые пушки расстреляли бы запросто эти танки. Не знаю последствий того боя, ушли ли эти танки или их подбили. Меня увезли - сразу на повозку и в дивизионный госпиталь. Там был такой разговор, что до нас еще один батальон расстреляли немцы. Но не так здорово, как наш.

В этот же раз был распят на кресте наш сержант, Герой Советского Союза Смирнов. С нашего полка, 77-го Гвардейского. Он попал в плен. Его немцы стали допрашивать, он ничего не сказал. И его распяли, как Христа, приколотили к стенке в землянке. Родился он в Орехово-Зуево.

- Ваше впечатление: ситуация между 42-м и 44-м годами изменилась к лучшему?

- Да, безусловно. Даже Курское сражение показало, насколько увеличилась наша мощь: танковая, авиационная, артиллерийская, да и люди тоже стали не те. Уже опытные.

- Опыт три года войны, а все равно такие ляпы?

- Я считаю, что это не ошибки, а настоящее преступление. Если бы виновника сейчас спросить, он бы сказал, что я не прав. Знаете, халатность, безразличие, шапкозакидательство существуют до сего времени. А ведь к 1944 году опыт уже был. Даже по себе чувствовал, у меня уже совершенно другой взгляд на ведение военных действий. И командиры, и солдаты, особенно минометчики, они же меньше выходили из строя, чем пехота. Некоторые дошли до самого Берлина. А в отношении техники особенно было заметно. Насыщенность была куда там! Курская дуга или Минское сражение. Мы в самом прорыве не участвовали, но слышали артиллерийскую канонаду. 40–50 минут наши молотили передний край, идти было приятно, когда там все было перемешано. Сравните - в 1942 году, когда шли в бой колонной и не знали, где противник. Это разве война!

- Немцы превосходили нас по тактике всегда?

- Всегда. Я могу где угодно сказать, что они воевали лучше нас, когда мы в колоннах наступали и бросали пушечное мясо - нате, бейте! А если бы грамотно воевали, толково? Если бы у нас тактика была, как у немцев, то мы бы за два года закончили эту войну. А может быть, даже и меньше. Именно безалаберщина, преступно-халатное отношение к ведению боя - вот что и привело к таким потерям. Одну дивизию уничтожили, давай другую, третью. Немцы очень грамотно воевали. И отступали тоже умело.

- Приведите какой-нибудь пример. Из Вашего опыта, что Вы видели.

- Мне трудно пример привести. Я контрнаступления не видел, мы же были далеко. Мы только на прорывах. Больше суток не стояли в обороне. Помню, под Брянском мы были вынуждены стать в оборону. Конопляное поле впереди нас. За этим полем немцы, здесь - мы. А посреди того поля бункер с картошкой. И мы ходили в этот бункер, и немцы ходили за картошкой. Но это, может быть, не больше суток. А потом опять наступление.

Возьмите хотя бы последний эпизод. Пять "тигров", десант - рота автоматчиков. Остановка - они в кювет и открыли огонь. Как было дальше, не знаю, ушли они от встречного боя или нет. А у нашей первой роты сразу паника, естественно, разбежались. Может быть, из противотанкового ружья кто-нибудь и бабахнул. А что такое противотанковое ружье для "тигра"? Немцы никогда бы колонной не наступали. Никогда у них такого не было.

- Если говорить о матчасти, 50-миллиметровый миномет, по отзывам всех, - совершенно бесполезный?

- Абсолютно! Я пришел к такому выводу, что он совершенно был не нужен. Вместо этих минометов лучше бы ротные пулеметы иметь. Гораздо лучше. Почему? Эти минометы, конечно, оружие для ближнего боя хорошее. Я настолько был натренирован в училище, что без всякой почти подготовки попадал в цель из миномета. Ну, что такое в наступлении иметь этот миномет? К нему же надо много боеприпасов. А как их подать в наступлении? Только на себе тащить! Не было ни повозок, ни машин. А мы что? По семь мин на каждого из расчета. В расчете по два человека. Небольшая коробка, в этой коробке семь снарядов. Совершенно ни к чему. Как ударная сила? Пук-пук - мин нет.

А кто нам снаряды подносить будет? Никто. И вот ты с этим минометом наперевес идешь, как пехотинец. А зачем это было делать?

- Но немцы использовали такие минометы до самого конца войны.

- У них и техника была не та, и подвоз был организован на высшем уровне. Я помню предпоследний бой, когда мы прорвали оборону противника, они начали отступать. Такие битюги-лошади, здоровые, повозки, машины всегда у них были. У них все было очень организовано. Доставка боеприпасов - штука сложная. Надо же было боеприпасы пополнять и минометчикам, и стрелкам. Надо это было все организовывать. Может быть, впоследствии и у нас было гораздо лучше. Не знаю.

- На Орловско-Курской дуге вы командовали 82-миллиметровыми минометами?

- Я был тогда командиром взвода в минометной роте. Это оружие уже серьезное. Если такая мина попадет в кучу людей, то в живых останется мало. Но опять все упиралось в боеприпасы. Нам же их тоже никто не поставлял. Жди, когда тебе их привезут.

- Место роты батальонных 82-миллиметровых минометов в наступлении, в боевом порядке?

- Мы поддерживаем обычно в 200–300 метрах за наступающей цепью. То ли открываем огонь, то ли нет. Зачем, когда артиллерия и без нас лупит?

- Была такая команда "Минометы на вьюки"?

- Да. На себя. И пошли такими перекатами. Остановилась пехота, мы тоже остановились. Наступают хорошо, мы идем навьюченные. А миномет 82-миллиметровый три человека тащили. Минометный ствол, тренога, плита опорная. Остальные солдаты навьючены минами, их много не возьмешь, тяжеловато.

- 50-миллиметровый миномет - это в боевых порядках пехоты?

- Да, вместе с пехотой, идешь буквально в цепи. А в первом бою я вышел вперед пехоты, там некому было идти, был полный провал.

- Вы ветеран подразделения? Таких, как Вы, много было в дивизии?

- В дивизии не могут сказать. В полку - практически только среди минометчиков и артиллеристов; среди стрелков ветеранов не было.

- Артиллеристов больше осталось?

- Конечно, значительно больше, чем пехоты. Артиллеристы, они же сзади нас шли. Появился противник, цель, они выкатываются. Но потери у них тоже были большими.

- Если в бою, допустим, может быть, Вы слышали об этом, если бросают орудия, было ли наказание за это?

- Насчет того, наказывают или нет, не знаю. Но мне кажется, безусловно. Ну, как бросить оружие? Это преступление. Я умираю, но со мной должно быть оружие. Первый раз, когда меня ранило, я взял у убитого винтовку. Как без оружия? Это, по-моему, преследовалось законом. Но как преследовалось, если такая масса прорывала оборону противника, там могло твориться что угодно.

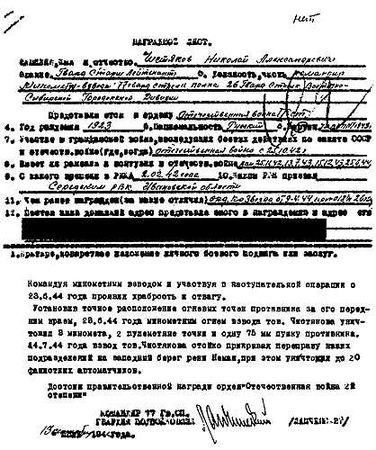

Не помню в каком бою, по-моему, во втором, наш танк наехал на блиндаж. Сколько там было человек, всех раздавило. Человек, наверное, шесть или семь своих сидело в блиндаже. Танк же идет вслепую. Направление взял и попер. Разве танкист виновен? В одном бою своим минометом спас комиссара батальона. Это был 1943 год. Наступление нашей дивизии было остановлено метрах в 150 от опушки леса, вдоль которой проходила немецкая траншея. Мы развернули миномет в воронке от авиационной бомбы; я наблюдаю, как немцы бегают по этой траншее, каски мелькают. В этот момент я смотрю: наш комиссар, пожилой мужчина лет 50, шагает в сторону немцев. Он шел из тыла, наша линия обороны не обозначена, продолжает шагать. Немцы это увидели, хотели его пленить. Тут я успел открыть огонь, как врезал из миномета по траншее. Я натренирован был здорово. Смотрю, забегали-забегали и разбежались. Награды мне за этот бой не было, но все-таки меня наградили орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги", не помню только в каком году.

- Теперь несколько вопросов самого разного характера. Личное оружие какое у Вас было?

- Револьвер. Хорошее оружие. Потом поменял на немецкий "парабеллум". Он лучше, чем наш пистолет. "Парабеллум" - очень хорошее оружие, правда, больше по размеру, но гораздо лучше.

- Приходилось пользоваться?

- В бою нет, но он был всегда при мне. Вспомнилась весна 1943-го года, когда Брянская область уже была освобождена. Я был тогда в офицерском резерве 18-й дивизии. И нас, офицеров, с удостоверением за подписью Сталина направляли в деревни для мобилизации оставшихся мужчин, которых надо было призвать в армию. Помню, мне дали солдатика как связного, как адъютанта. Пошли вдвоем в одно большое село, я в полной форме, с пистолетом. Нашел сельсовет, предъявил предписание. В сельсовете уточнил фамилии и данные всех, кто подлежал призыву. Там, в деревнях, в основном старики. Молодых было очень мало. Многие ушли в партизаны. Когда вернулся в часть, все данные сообщил тому, кто нас посылал. Наверное, потом были все призваны. Ведь брали всех до 55 лет. После нас, видимо, контрразведка работала, выясняла, кто был в полицаях, кто помогал немцам.

Помню, когда мы шли в деревню, вдоль дороги столько было убитого скота, коровы, лошади, овцы, свиньи. И хотя была ранняя весна, они уже разлагаться начали.

- Что Вы можете сказать о госпиталях?

- Был там четыре раза. Последний раз пять месяцев. Очень здорово нас лечили. Прекрасно!!! Даже представить трудно, что такая масса раненых быстро выписывалась и выходила из госпиталей. Питание было организовано прекрасно. А уж лечение - очень здорово! Почему я так долго пролежал - пять месяцев? Была разбита кость, и все-таки туда попала грязь. Две операции сделали. После первой вроде бы все заросло, ан нет, образовался свищ, и из него выходила гадость. Опять операция. Опять чистить. Не могут остановить - течет и течет. Направили в санаторий под Куйбышевом, в город Серов, на грязелечение. Санаторий над озером, прудик небольшой, там грязь с минеральными отложениями. Меня эта грязь вылечила. Очень сильно действующая грязь. Из Москвы, помню, привезли детишек отравленных, вылечили. Приезжали люди на костылях, уезжали без них. Грязь высасывала всю дрянь. После 1944 года у меня ни разу не было осложнения. Никогда не болели кости. Первый разряд по лыжам имел.

- Вас комиссовали после этого?

- Нет. Меня завербовали во внутренние войска. Выписался в декабре 1944 года. Отправили в Москву, в резерв офицерского корпуса. Разместили. Вдруг вызвали на беседу. Думаю: "Сейчас буду в свою 26-ю Гвардейскую дивизию проситься". Вижу, сидит майор в синей фуражке. Что такое? На фронте все в пилотках и касках, больше ничего. Не пойму, какие же это войска. Здоровается: "Мы знаем, что вы воевали, имели четыре ранения, орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги", коммунист, имеете неполное среднее техническое образование, техникум автомобильный". - "Да, все правильно". - "Как вы смотрите, если мы вас возьмем в войска КВ НКВД?" - "Что это? Куда это?" - "Поскольку вы учились в техникуме автомобильном, мы вас хотим взять командиром автомобильной роты". - "Я же техникум не закончил, автомобилей не знаю". - "Там узнаете. Как вы на это смотрите?" Я так прикинул, 1944 год, скоро немцу капут - согласен. За мной еще. Нас таких чудаков оказалось пять человек. Причем один - командир батальона, майор. А остальные такие, как я. Я всего-навсего был старшим лейтенантом.

Что это за КВ НКВД? Наверное, кавалерийские войска. А что еще? Мы же представления не имели, что есть конвойные войска. На улице Подбельского стояла дивизия конвойная. У штаба стоим, ждем, когда нас вызовет командир дивизии на беседу. Вдруг подходит машина крытая, в которой возят заключенных. Выходит капитан: "Что это за машина?" - "Воронок". - "Что это за "воронок"? Что вы там возите?" - "Заключенных". - "Елки-палки! Что же это за войска?" - "Конвойные". - "Ну, что, ребята, будете оставаться?" - "Нет, все на фронт!" Приходим к командиру дивизии, генерал-майору: "Товарищ генерал, мы фронтовики, мы не желаем в этих войсках служить. Направляйте на фронт. Мы же все здоровые, пригодные к службе". - "Товарищи дорогие, поймите, что ваши личные дела уже переведены к нам из Наркомата обороны. Вы же коммунисты, должны уважать решения партии. Но вы не расстраивайтесь, вам здесь будет не хуже, чем когда вы служили на фронте. А сейчас давайте я вам всем дам по семь суток отпуска, съездите на родину". А мы все оказались почти что местные. Я из Ивановской области, тут рядом совсем.

Ладно, раз так - придется согласиться. Все равно наше сопротивление ни к чему не приведет. Потом меня из Москвы направили в Ленинград. Там была бригада конвойная. Этой бригаде подчинялся Рижский конвойный полк. Приехали в бригаду. Командир бригады, полковник, начинает с того, что назначает меня командиром роты. Какой из меня командир роты? Я эту службу совершенно не знаю. Даже не представляю, что это такое - конвойная служба. На автомобильную роту уже назначили бывшего командира танковой роты. Ну, вот это подходяще. А меня давайте на обычную роту стрелков. Но сначала заместителем, чтобы я хоть немножко изучил обстановку. Тогда он начальнику кадров: "Назначим Чистякова заместителем командира роты, пусть поучится. А потом сделаем его командиром роты". И получилось так, что я приехал в Рижский полк, и меня поставили заместителем командира роты на Кегумскую электростанцию, которую восстанавливали пленные немцы. А командир роты оказался пьянчугой, и через три месяца его убрали. А меня назначили командиром роты. Это уже было начало 1945 года. Постепенно я дошел до командира полка. Мне дали пять гарнизонов, то есть пять лагерей военнопленных по всей Латвии. Потом служил в Главном управлении до 1983 года.

- Как Вы к пленным немцам относились?

- Мы к ним относились положительно. Что такое солдат-немец, что такое сержант-немец? Это подневольные люди, которых заставляли воевать. И они воевали. Очень заметно было, какая у них высокая дисциплина. Даже в лагерях для военнопленных у них поддерживался порядок, уважение к старшим по званию, по должности, как в армии. В 1954 году мы уже последних из них стали отправлять на родину. Полуоткрытые вагоны, двери не закрывали. Они сидят, порядок исключительный.

- Не бегали?

- При мне в Кегуме было два или три побега. Бежать там было просто. Большинство пленных работало на электростанции. Устанавливали оборудование, гидроузел. А небольшая группа, человек 50, была на лесозаготовке. Была выделена в лесу делянка, туда возили военнопленных, они там выпиливали лес, возили на станцию. Оттуда у меня было два побега. Что такое побег в Латвии? Латыши исторически и по культуре довольно близки к немцам. Большинство латышей свободно разговаривало по-немецки. Так что если он ушел в Латвии, то это все - его никто никогда не найдет. Они их оставляли у себя. Мы этим побегам особенно и не придавали значения.

Одна колония военнопленных была в самой Риге. Восстанавливали радиозавод. Потом одно местечко было на левом берегу реки Лиелупе, там был большой кирпичный завод. Когда началась война, его закрыли. На восстановление этого завода было передислоцировано свыше тысячи военнопленных. Там была самая большая и ответственная колония. Завод, имевший шесть печей для обжига, восстановили очень быстро, и начался выпуск кирпича. Вы представляете, сколько надо было кирпича на восстановление разрушенных городов Латвии? Работалось с интересом, я там пробыл около года или больше. Там побегов не было.

- А саботаж?

- Никакого саботажа, абсолютно. Позже в моем подчинении было пять лагерей, и ни в одном лагере не было ничего подобного.

В 1947 году у меня дома случилось несчастье. Жена умерла молодая. Сын остался полутора лет. И я попросил, чтобы меня перевели в Иваново. Поближе к теще. Я бы один не справился, сын совсем маленький был. И меня перевели в Иваново командиром роты. Я охранял лагерь, где содержался Паулюс. Правда, Паулюса оттуда быстро перевели. Когда он стал антифашистом, его передислоцировали куда-то под Москву. Остались в лагере только рядовые и много офицеров. Вы спрашивали, какое было к ним отношение. Очень лояльное. Мы им даже разрешали играть в футбол за пределами лагеря. Мы за ними наблюдали. Никаких оскорблений или унижений достоинства. Никогда ничего не было. Мы же прекрасно все понимали.

- Вы и охрана тоже?

- Да. И солдаты охраны тоже. Никаких жалоб никогда не поступало. Кстати, Паулюс со своим начальником штаба оборудовал себе столик и две беседочки прямо под вышкой, где находился часовой. Почему? Они побаивались провокаций со стороны своих офицеров-немцев. Утром позавтракали, приходят вдвоем к этому столику и сидят до обеда, беседуют. Часовой смотрит на них, слышит беседу, только не понимает их языка.

- Как кормили пленных?

- Вполне нормально. Дистрофиков не было. Похуже, чем нас, солдат. Но по крайней мере вполне обеспечивали их жизнедеятельность и способность трудиться. Жалоб никаких не было.

- На фронте Вам платили?