Глава 3

Крестьянский вопрос в партийных документах

Читателю, воспитанному на советской истории, трудно поверить, что Есенин и колхозы - вполне реальные временные понятия. Чтоб убедиться в этом, пришлось обратиться к архивам 1926–1927 годов. Выяснилось много интересного. Оказывается, вопрос о крестьянстве уже поднимался на съездах партии ещё при Ленине. Но вначале болезнь, потом в 1924 г. смерть Ленина помешали осуществлению планов. И хотя все руководители претворяли в жизнь заветы Ильича, оказалось, что большевикам легче было совершить революцию в стране, чем революцию в деревне. Крестьянский вопрос был основным в решениях партии в течение всего 1925 года, но подробно разработан и утвержден на XIV партконференции в апреле 1925 года, а в октябре вновь вернулись к вопросам о налогах, о повышении отпускных цен, о работе партийной организации в деревне и т. д. И окончательно уже в декабре на XIV съезде партийные руководители и делегаты утверждали решения апрельской конференции.

Если в 1924 году план имел установку "создать условия, способствующие смычке города с деревней", то в 1925 г. планы касательно крестьянина были самые грандиозные, с перспективой на далекое будущее. Резолюция XIV съезда по отчету ЦК гласила: "Основной путь строительства социализма в деревне заключается в том, чтобы при возрастающем экономическом руководстве со стороны социалистической государственной промышленности, государственных кредитных учреждений и других командных высот, находящихся в руках пролетариата, вовлечь в кооперативную организацию основную массу крестьянства и обеспечить этой организации социалистическое развитие, используя, преодолевая и вытесняя капиталистические ее элементы".

Здесь все было ложью, кроме разве последней части. Но и ту часть надо было читать по-другому: "преодолевая и уничтожая капиталистические элементы", т. е. уничтожая кулака, самого крепкого хозяина. Не было возрастающего экономического руководства со стороны социалистической госпромышленности, не было кредитных учреждений (откуда им было взяться?), а была, по выражению Рыкова, "сверхиндустриализация на словах и пораженчество на деле. И выходило так: неурожай - плохо, а урожай - еще хуже. Новый урожай (1924 г.) застает нас без достаточных товарных запасов". А кредиты предлагали "добывать" опять же путем ограбления деревни. И не только кредиты, главное было - найти средства для индустриализации. Источник был один - ограбление деревни, больше взять неоткуда.

Преображенский: "Неизбежна и необходима эксплуатация пролетариатом крестьянства, социалистической промышленностью - крестьянского хозяйства. Но пока не уничтожен кулак, нечего думать об источниках доходов".

И хотя по советской статистике кулака на селе только 3 %, но это была сила, с которой приходилось считаться. Этой силы основательно боялись победители. На съезде все докладчики, в том числе и Сталин, подчеркивали "кулацкую опасность". Происки кулака видели в том, что крестьяне не отдают государству излишки хлеба. По поводу этих выступлений Рыков сказал:

"Как вы думаете, после ужасов 21 года можно ли требовать от крестьянина, чтобы он не страховал себя на случай повторения 21 года, особенно, если принять во внимание, что никакой государственной страховки до сих пор у нас нет. Как же можно после этого говорить, что "кулак регулирует" социалистическое строительство при помощи хлебных запасов. Я вам откровенно говорю, что если бы я был крестьянином Саратовской или Царицынской губернии, что бы мне ни говорил Смилга, я обязательно бы запасся хлебом, будь я в бедняцкой, середняцкой или кулацкой группе. Я вас уверяю, что это самое сделал бы и Смилга, в порядке "планового" руководства не государственным, а своим индивидуальным крестьянским хозяйством. Смотреть на факт образования крестьянских хлебных запасов, как на попытку кулака бороться со строительством социализма, совершенно неправильно".

Так думал не один Рыков, так думал и Троцкий. "Крестьянин потерял на разнице цен, на "ножницах" неизмеримо больше, чем выиграл, например от снижения налога. Это всякий мужик скажет, а не статистика ЦСУ".

Но взять средств было негде, и потому резолюция XIV съезда гласила: "Партия подчеркивает необходимость борьбы с кулаком и указывает ленинский путь этой борьбы".

А что это значит? А это значит, что в резолюциях утверждали благие мысли, воплощать в жизнь самые светлые мечты человечества, надежды и чаяния крестьянина, на деле утверждали уничтожение самого трудолюбивого и крепкого мужика - кулака, хозяина земли. Ленин назвал его "мироедом" и с первых лет советской власти стал воспитывать в народе ненависть к нему. И чтобы эта ненависть не ослабевала и при нэпе, в деревенские Советы направили партийных пропагандистов, основная задача которых состояла в том, чтобы расслоить крестьянство. Уничтожить кулака можно только руками самого крестьянина. Опору партия видела в бедняке и батраке. "Беднота и прежде всего батраки являются опорой пролетариата в деревне. Как бороться с кулаком? Главное - отвоевать у него середняка". Расслоение деревни в партийных документах именовалось, конечно, другим термином - "смычкой города с деревней". Уничтожение кулака - "вытеснением капиталистических элементов" и т. д.

Расслоив деревню с помощью пропагандистов двадцатипятитысячников, партия успешно и в короткий срок справилась с поставленной задачей. Генеральный секретарь И. Сталин подводил победные итоги. 1929 год победители назвали годом Великого Перелома.

По поводу победных реляций Михаил Пришвин записал в дневнике:

"Весь ужас этой зимы, реки крови и слез он (Сталин) в речи на съезде представил как некоего таракана, которого испугался человек в футляре. Таракан был раздавлен. "И ничего - живем!" (Оглушительные несмолкаемые аплодисменты.)

Иной совестливый человек содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно, что самые невероятные преступления: ложь, обманы самые наглые, систематическое насилие над личностью человека - все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего".

Глава 4 Дискуссии по Есенину

О Ленине так не жалели.

В. Мануйлов

Следует объяснить читателю, почему же революция в деревне началась не в 1926 году, как задумывали большевики. Весь 1926 год кипели, бушевали "страсти по Есенину". Подумать только, вся страна была вовлечена в "дискуссию"! Большевистским руководителям пришлось отложить в сторону все намеченные планы по разорению деревни и заниматься только "дискуссиями" по Есенину. Послушайте, это говорит современник:

"Широчайшая дискуссия в печати об упадничестве, связанная с именем Есенина, на митингах, на собраниях в вузах, в рабочих общежитиях и комсомольских ячейках развернулась в конце 1926 - начале 1927 годов. Она вовлекла в круг дискутантов писателей, литературных критиков и подогревалась экономическими и идеологическими контрастами нэпа".

Дискуссия в рядах молодежи имела трагические последствия. В этой книге приводится немало примеров самоубийств среди молодежи, прокатившихся по всей стране, отрывки из воспоминаний современников.

Сколько усилий пришлось приложить литературным деятелям из ГПУ, сколько придумать хитроумных сценариев, чтобы похоронить поэзию Есенина, особенно такие произведения, которые при жизни не были опубликованы: главу из "Пугачева", "Страну негодяев", поэму "Черный человек" и, конечно, "Послание евангелисту Демьяну". А результаты явно дискредитировали все усилия чекистов и общественных дискуссий. Вот эпиграмма, пришедшая в адрес очередного "друга" Есенина Василия Князева (опубликовал Виктор Кузнецов). Она явно свидетельствует о бесплодных усилиях власть предержащих.

Циничен, подл, нахален, пьян

Средь подлецов, убийц и воров

Был до сих пор один Демьян,

Ефим Лакеевич Придворов.

Но вот как раз в Великий пост

Из самых недр зловонной грязи

Встает еще один прохвост -

"Поэт шпаны" - Василий Князев.Не Есенин.

Василий Князев наряду с Демьяном Бедным всю жизнь был в "Красной газете" советским пропагандистом и даже псевдоним носил - Красный Звонарь, а расстрелян был на Колыме по статье 58–10 - за антисоветскую пропаганду. Таков парадокс советской истории.

В эти годы уже существовал Не-Буква, теперь в пику пропагандистам-дискутантам появился не менее острый и потому не менее опасный Не Есенин. Как должны были руководители отвечать на то, что все их усилия сводились на нет? Как всегда - террором и репрессиями.

Наряду с трагическими эпизодами были чисто анекдотические. Так, Юрий Анненков в книге "Дневник моих встреч" рассказал, что и Надежда Константиновна Крупская не осталась в стороне от общей дискуссии. Она передала во Францию Борису Суварину и в Соединенные Штаты Максу Истману противосталинское "Завещание", которое там было опубликовано и вызвало ответную бурю. "Коммунистическая пресса всего мира обрушилась на них, называя клеветниками, а завещание - выдумкой". Развязка инцидента весьма анекдотична: для партийной элиты "Завещание" не было тайной, а Крупскую Сталин поставил на место, пригрозив, что объявит ленинской вдовой Стасову. Надежда Константиновна смирилась.

Дискуссии по Есенину продолжались в течение всего 1926 года и закончились диспутом в Москве в Коммунистической академии с 13 февраля по 5 марта 1927 г., организованном по инициативе правительства. Было выработано общее решение о вредности поэзии Есенина и о "есенинщине". На диспуте выступил Владимир Маяковский и явно не согласился с этим решением. Он сказал:

"Есенин не был мирной фигурой при жизни, и нам безразлично, даже приятно, что он не был таковым. Мы взяли его со всеми недостатками как тип хулигана, который по классификации т. Луначарского мог быть использован для революции. Но то, что сейчас делают из Есенина, это нами самими выдуманное безобразие".

И только поставив в дискуссии последнюю точку, правительство обратилось к планам социалистического преобразования деревни. По выражению Н.С. Хрущева, "готовилось величайшее преступление большевиков против своего народа".

Трудно понять большевистских руководителей, которые шли семимильными шагами к Мировой Революции, не считаясь ни с какими жертвами, и вдруг остановились и больше года топтались на месте. Отставили в сторону планы по крестьянскому вопросу и все ударились в дискуссию. Возможно ли такое? Более того, они целый год поддерживали эти настроения, слегка направив их в другую сторону - "против есенинщины".

Людмила Васильевна Занковская дала предельно четкое и ясное объяснение: "И "Злые заметки", и многочисленные антиесенинские сборники, и фильм С. Эйзенштейна "Против есенинщины" - вся эта кампания была направлена не только и не столько против Есенина, сколько против всей русской национальной культуры. Без этого поругания и оскорбления русской деревни, ее культуры, труда, быта и традиций была бы невозможна очередная изуверская война большевиков против народа - сталинская коллективизация".

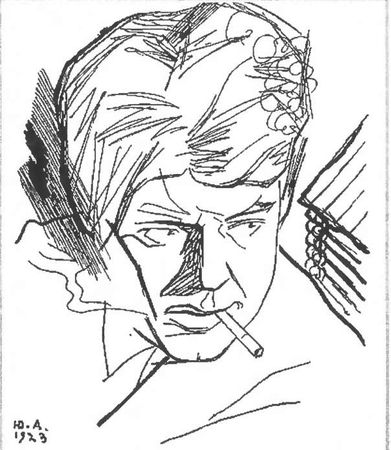

Сергей Есенин.

Итак, партийные руководители были заинтересованы в поругании есенинской поэзии, а Николай Бухарин, главный идеолог страны, был лично заинтересован и в уничтожении самого поэта. В том, что у него были для этого причины, нас с вами убеждают в том числе и факты, изложенные в этой книге.

Глава 5

Грузинский инцидент

"Грузинский инцидент" связан с периодом включения закавказских республик в состав СССР в конце октября 1922 г. ЦК Компартии Грузии в полном составе подал в отставку. Такого в истории партии не бывало. А в ночь с 20 на 21 октября вызвали по прямому проводу секретаря ВЦИК Енукидзе и попросили передать Каменеву и Бухарину следующее обращение: "Советская власть в Грузии никогда не находилась в таком угрожающем положении, как в данный момент".

Информируя о решении Заккрайкома освободить М. Окуджаву от обязанностей секретаря ЦК КП Грузии, они сообщали о намерении грузинского ЦК всем составом выйти в отставку. "Все это, - подчеркивалось в обращении, - создано Орджоникидзе, для которого травля и интриги - главное орудие против товарищей, не лакействующих перед ним. Стало уже невмоготу жить и работать при его держимордовском режиме. Неужели мы не заслужили лучшего руководителя в смысле марксистском и обречены быть объектом самодурства?"

Стиль, который использует Есенин в своей статье "Россияне", как видим, напоминает стиль обращения грузинских товарищей, и лексика та же:

"Россияне! Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни (…) Лакействовать, травить, держимордовские порядки, революционные фельдфебели, Пришибеевы".

Есенин из Ленинграда ринулся в Грузию и Азербайджан, не сказав никому ни слова, и только в письме из Ленинграда 15 апреля 1924 года написал Г. Бениславской и А. Берзинь:

"Галя милая! Я очень и очень извиняюсь: что уехал, не простясь с Вами. Уехал же потому, что боялся, как бы Петербург не остался для меня дальше Крыма".

Грузия, единственная из советских республик, имела уже сложившиеся торговые связи с капиталистическим миром через Батум. И это обстоятельство, по мнению Ленина, "требовало большей уступчивости всяческим мелкобуржуазным элементам, - в частности интеллигенции, мелким торговцам и т. д".

Из воспоминаний К. Вержбицкого:

"В начале декабря мы с Есениным отправились в Батум. До этого поэт настойчиво просил меня достать документы на право поездки в Константинополь. Кто-то ему сказал, что такое разрешение, заменяющее заграничный паспорт, уже выдавалось некоторым журналистам. А свое намерение съездить в Турцию Есенин объяснял сильным желанием повидать настоящий Восток. Один из членов Закавказского правительства, большой поклонник Есенина, дал письмо к начальнику Батумского порта с просьбой посадить нас на какой-нибудь торговый пароход в качестве матросов с маршрутом: Батум-Константинополь-Батум".

Из письма Есенина Бениславской, 17 октября 1924 года:

"Первая попытка проехать через Тавриз не удалась. Пишу мало. Думаю засесть писать в Тегеране. Зачем черт несет - не знаю. Из Персии напишу подробней".

Ни в конце 1924, ни в начале 1925 года Есенину не удалось уехать ни в Персию, ни в Турцию. Казалось, это так просто… Из воспоминаний П. Чагина: "С.М. Киров (…) обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: "Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. (Речь идет о "Персидских мотивах" - Авт.). В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. По ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай же. Чего не хватит - довообразит".

"Мы не пустили", "тебе поручили" - эти слова наводят на размышления. Судьба Есенина, его жизнь решалась где-то наверху. Не смогли помочь друзья, не помогли и посвящения.

"Грузинский инцидент" 1922 года еще долго был источником брожения и общего недовольства своим "старшим русским братом" в среде интеллигенции. Вот почему Есенин, вернувшийся из-за рубежа в новую, но чужую для него Россию, нашел временно в Грузии приют и единомышленников.

…И потому в чужой стране

Вы близки и приятны мне…

Товарищи по чувствам, по перу.

Поездка в Грузию была для Есенина одновременно и попыткой уехать из Страны Советов. Грузинский инцидент не был оставлен без последствий. Эхо его долго отдавалось в судьбах людей.

2 сентября 1924 года Есенин выехал в Баку, около 5 сентября остановился в бакинской гостинице "Новая Европа", где произошла его встреча с Блюмкиным (Ильиным, по др. источникам - Исаковым), от которого, как рассказал Н. Вер-жбицкий, Есенин должен был бежать в Тифлис. Блюмкин был назначен военным инспектором в Закавказье. ("Этот совершенно неуравновешенный человек начал бешено ревновать поэта к своей жене".) Трудно сказать, что было на самом деле. По материалам, опубликованным ныне, Лиза Горская, по доносу которой был арестован и затем расстрелян Яков Блюмкин, к этому времени уже была замужем за Василием Михайловичем Зарубиным. (Из рассказа дочери Зарубиной - Зои). Но вот что было дальше.

13 сентября Есенин подготовил для газеты "Заря Востока" № 676 заметку: "О литературе в предстоящем сезоне". Заметка не сохранилась: сохранился черновой автограф окончания благодаря тому, что на обратной стороне листа записано было стихотворение "На Кавказе": "Делают смычку рабочих и крестьян, то дайте нам смычку поэтов всех народностей. Мы будем об этом писать и говорить еще раз. Вот потому-то и предстоящий сезон в литературе обещает быть шумным".

19 сентября "Заря Востока" опубликовала стихотворение "На Кавказе":

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме.

Но он их главный штабс-маляр.

Поет о пробках в Моссельпроме.

Это был ответ Маяковскому на "балалаечника".

Приезд Есенина в Баку был отмечен сердечным приемом работников печати, об этом сообщалось в газете, но "доброжелатель" не преминул в этой же статье намекнуть на "болезненное состояние" поэта (разумеется, от употребления алкоголя). Потому предписывалось "в случае обнаружения поэта вне дома в болезненном состоянии, лицам, коим сим ведать надлежит, бережно доставлять его в общежитие, где он жил тогда у Чагина. Предупредительная эта мера оказалась излишней, а слухи о болезни Есенина сильно преувеличенными. Для литературных околоточных того времени Есенин был только "упадочным поэтом с сомнительным имажинистским прошлым. Для "Бакинского рабочего" (так называлась газета) это был ценный постоянный сотрудник". Об этом пишет В.В. Швейцер.

Обиду Есенин проглотил молча, но, уезжая из Баку, сделал на групповой фотографии такую надпись:

"Пускай я порою от спирта вымок".

25. IV.25 г.

В Баку Есенин приехал 20 сентября, в священный для бакинцев день - день памяти 26 комиссаров. Поэт ежедневно печатает в газете новые стихотворения, тогда же им была написана и "Баллада о 26".

Из письма Г. Бениславской, 8.IV. 1925 г., Баку:

"Внимание ко мне здесь очень большое. Чагин меня встретил как брата. Живу у него. Отношение изумительное. Для Вас у меня уже есть стихи. Главное в том, что я должен лететь в Тегеран. Аппараты хорошие. За паспорт нужно платить, за аэроплан тоже. Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз, и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики".

Шесть месяцев прожил Есенин в Грузии в свой первый приезд. Это был самый плодотворный период в его литературной деятельности, его "болдинская осень".

Из письма Г. Бениславской 20 декабря 1924 года: "Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра. Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным. Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия".