- Ну что ж, - говорит Киров, - продолжим шефство над ним в Ленинграде. Через несколько дней будем там…

Узнаю… Состоялось решение ЦК - Кирова посылают в Ленинград первым секретарем губкома партии. Ивана Ивановича Скворцова-Степанова - редактором "Ленинградской правды", меня - редактором "Красной газеты". Но, к величайшему сожалению и горю, не довелось Сергею Мироновичу Кирову продлить шефство над Сергеем Есениным, а по сути дела, продлить животворное влияние партии на поэта и на его творчество. На следующий день мы узнали, что Сергей Есенин ушел из жизни".

Исходя из этих свидетельств, можно предположить, почему Есенин рвался в Ленинград: там ожидалось изменение атмосферы в издательстве, там он собирался издавать свой журнал "Вольнодумец", в Ленинград перебирались его покровители, под защитой которых ему так xoponio работалось на Кавказе. Если эти планы не сбудутся, весной из Ленинграда он планировал уехать к Горькому. И вместе с ним издавать свой журнал за рубежом.

"Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала… Проект журнала составлялся спешно. В ближайшее время решили собраться еще раз, чтобы составить подробный план журнала и приступить к работе по его изданию", - рассказал в 1927 году И. Грузинов.

А это уже В. Наседкин: "В конце осени Есенин опять гадал о своем журнале. С карандашами в руках втроем вместе с Софьей Андреевной мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов".

По убеждению Г. Устинова, "в Ленинград он ехал работать - не умирать!" Наводят на размышление и предыдущие строки его воспоминаний: "Весь этот самый последний день Есенин был для меня мучительно тяжел. Наедине с ним было нестерпимо оставаться, но и как-то нельзя было оставить одного, чтобы не нанести обиды". Виктор Иванович Кузнецов документально доказывает, что Устинова в дни гибели Есенина не было в Ленинграде.

Возможно, в день гибели Есенина Георгий Устинов все-таки был там, в "Англетере" или других казематах "дурно пахнущего Зиновьева": эти строки, несомненно, написаны свидетелем преступления, а, возможно, и невольным соучастником. Пишет же Г. Устинов:

"Когда я увидел его висящий труп, я пережил нечто, что сильнее ужаса и отчаяния. Труп держался одной рукой за трубу отопления".

А вот как те дни запомнились Анне Берзинь (опубликовано в 1970 году):

"Выехала я двадцать четвертого вечером и двадцать пятого утром была уже в Ленинграде. Остановилась в "Европейской" и сейчас же принялась разыскивать друзей Сергея Александровича. Телефона у Вольфа Эрлиха (в последнее время с ним очень дружил Сергей) я не нашла ни в телефонной книжке, ни в справочном столе, куда звонила многократно. Дозвонилась до поэтессы Марии Михайловны Шкапской, но она была в страшном горе - кто-то из близких у нее покончил с собой - и не понимала, что меня так тревожит в поведении Сергея Александровича. И прямо сказала, что сейчас помочь не сможет. Как на грех, никого не было дома или не подходили к телефону товарищи, которым я звонила. Но вот наконец мне повезло, и к телефону подошел Николай Никитин. Он с готовностью приехал в "Европейскую" гостиницу, где я ему все очень подробно рассказала о Есенине. Он обещал все устроить и уверил, что я могу спокойно возвращаться домой.

Двадцать шестого утром я решила обойти гостиницы, чтобы отыскать Сергея Александровича.

В "Европейской" его не было, я об этом узнала в первый же день. В "Гранд-отеле" его не было тоже, он не заходил туда. У меня была твердая уверенность, что он остановился у своих друзей. (Надо думать, у Сахарова. - Авт.)

Вечером мы встретились опять с Николаем Никитиным, и он проводил нас на вокзал.

Несмотря на его твердое обещание, что с Сергеем все будет сделано так, как надо, мне не спалось.

Мы ехали в купе, спать можно было отлично, но я всю ночь не могла сомкнуть глаз.

Приехав утром в Москву, я позвонила в Госиздат и сказала, что не могу сегодня быть на работе.

Предупредительный голос Ивана Петровича Флеровского, моего непосредственного начальника, несколько меня удивил. На работе он был тверд и взыскателен, а тут вдруг соглашается, что мне надо отдохнуть, и говорит со мной, как с больной.

Я хлопнулась в постель, попросив домашних, чтобы меня не будили, дали бы отдохнуть, а к телефону просила подходить отца.

Сквозь сон слышала частые и настойчивые звонки и ответы отца, который уверял, что меня нет дома.

Проснулась к вечернему чаю и вышла в столовую. Отец сказал, что звонили весь день, звонили Воронский, Л.М. Леонов и просили немедленно позвонить, как только я буду дома. Он добавил, что, видимо, случилось что-то серьезное, просто телефон оборвали.

Позвонила Леонову.

Леонид Максимович кратко сообщил мне, что Сергей удавился. Он именно так и сказал: "удавился". Меня потрясло это сообщение.

- Когда? - только и спросила я.

- Вчера.

- Неправда, это неправда, - принялась я доказывать. - Я выехала вечером с курьерским, и никто в Ленинграде ничего не знал. Этого не может быть".

Обратите внимание, как Анна Берзинь объясняет следующий факт: "Я нарочно не проставляю дату его (Есенина) отъезда, потому что не помню, а справочных материалов под рукой нет". Такие фразы в подцензурной литературе просто так не пишут. Сколько раз потом перечитывала последнюю главу "Воспоминаний Анны Берзинь", понимаю, здесь ключ к расшифровке. Но как понять? За какую ниточку ухватиться?

Нигде не указывает дат, ошиблась годом, описывая день своего рождения, и вдруг чуть не по часам выдает свой приезд в Ленинград, безрезультатный поиск Есенина по гостиницам и друзьям. Затем тревожное возвращение в Москву уже с полным сознанием, что с Есениным стряслась беда. И все это на сутки раньше официальной версии. И какие странные мысли появились потом в ее голове: может быть, даже хорошо, что не нашла, не встретила? Он мог подумать, "что его преследуют, что его насильно запрут в больницу".

Как могло случиться, что никто в Ленинграде не знал о приезде Есенина? Могло ли такое быть? Нет, конечно. Куда делся Сахаров? Куда исчез Эрлих? В посмертной хронике указано, что никого из тех, к кому с вокзала заезжал Есенин, не было дома. Потому он и поехал в гостиницу "Англетер". "С вокзала он последовательно заезжал к целому ряду своих друзей, но фатально не заставал никого из них дома"…

Позвольте же спросить: каким ветром выдуло из города в ночь под Рождество всех ленинградских писателей? Мог ли сказать Николай Никитин, провожая на вокзал Анну Берзинь и ее спутника: - Милая Анна Абрамовна, Есенина вы не найдете. Вы напрасно теряете время. Более того, ваши упорные, настойчивые хождения из гостиницы в гостиницу и расспросы могут быть поняты как нездоровое желание докопаться до истины. Вам не следует дольше задерживаться в этом "дурно пахнущем" городе.

Что хотела сказать Анна Берзинь? Что весь официальный писательский Ленинград знал, где Есенин и что с ним, и что Есенин обречен. Так же, как сказал и врач Аронсон. Потому все и исчезли от греха подальше. Потому и Эрлиха не оказалось на месте, ведь он-то своевременно получил посланную Есениным 7 декабря телеграмму. А 16 декабря ответил тоже телеграммой: "Приезжай ко мне устрою. Эрлих".

Не искал Эрлих комнату для Есенина, потому и текст телеграммы опубликован только в 1930 году в книге "Право на песнь". Подозрительно долго отвечал не потому, что в Ленинграде не было квартир, а потому, что долго решали наверху судьбу Есенина. По той же причине он исчез как раз в день приезда Есенина, он лучше всех прочих знал, что комната Есенину не потребуется. Есенину приготовлен каземат.

Потому рапповцы, вапповцы, лефовцы Ленинграда оказались первыми в гостинице "Англетер". Они же первыми поставили свои подписи под протоколом, первыми писали мемуары - свидетельства о самоубийстве поэта. Видели и написали то, что от них требовали.

Вот один из наиболее усердных. Несколько раз, подправляя и дополняя, Всеволод Рождественский пишет: "Я был одним из первых, узнавших о его смерти, и потому мне пришлось присутствовать при составлении милицейского протокола".

Пока Рождественский с милиционером составляли протокол, художник Сварог рисовал уже знакомый нам портрет Есенина.

Потом Вс. Рождественский с завидным упорством будет писать о самоубийстве, внося "поправки", "исправления", "дополнения", "уточнения", "стилистические поправки" в течение почти всей жизни: в 1928 г., 1946, 1959, 1962, 1964, 1974.

А первое свидетельство написал Вс. Рождественский в письме В.А. Мануйлову еще 28 декабря 1925 года:

"В коридоре пусто. Дверь в номер открыта. За столом посредине милицейские составляют протокол. На полу, прямо против двери лежит Есенин, уже синеющий, окоченевший. Расстегнутая рубашка обнажает грудь. Волосы, все еще золотистые, разметались… Руки мучительно сведены".

В 1964–1974 годах в последних воспоминаниях: "Прямо против порога, несколько наискосок, лежало на ковре судорожно вытянутое тело. Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным, - в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб. Одет он был в модные, недавно разглаженные брюки. Щегольский пиджак висел тут же, на спинке стула. И мне особенно бросились в глаза узкие, раздвинутые углом носки лакированных ботинок".

Нужны ли комментарии? Взгляните еще раз на "Последний портрет Есенина". А на этом ковре его, завернутым "в трубочку", перетащили в 5-й номер гостиницы. Так предполагал художник, поскольку видел на одежде мусор из ковра. Какие уж тут "отутюженные брюки"\ Какой уж тут "щегольский пиджак"! На рисунке - последствия жестокой драки, стая хищников терзала и рвала его одежду и тело!

Разными глазами смотрели на труп Есенина два художника. Один - глазами порядочного человека. Другой - глазами палачей. Один видел казненного, замученного, истерзанного Есенина. Другой - самоубийцу в отутюженном костюме. Спасибо художнику Василию Сварогу! Разными глазами смотрели на Есенина два человека и по-разному увековечили и его, и себя.

Потом, конечно, лицо загримировали, брюки выгладили, к пиджаку пришили пуговицы. Шрамы замазали, загримировали, а руку выпрямить не смогли, как ни старались. Мертвой хваткой вцепился в трубу парового отопления, до последнего вздоха ослаблял удавку на шее. Так тянулся к жизни этот "самоубийца".

Последний портрет словесных доказательств не требует, потому и был воспроизведен Иваном Лысцовым, к сожалению, только в 1992 году. Журналист Иван Лысцов успел небольшим тиражом издать свою книгу "Убийство Есенина" и стал очередной жертвой на пути к истине. Эта книга с дарственной надписью хранится в архиве сыктывкарца Анатолия Александровича Попова.

Оксенов в "Дневнике" записал: "Когда надо было отправить тело в Обуховку, не оказалось пиджака". О том, что пиджака не оказалось в пятом номере гостиницы "Англетер", пишут и другие. Он не найден до сих пор. Куда же он исчез и почему? На эти вопросы ответил Виктор Кузнецов: пиджак, должно быть, так был испачкан кровью, что остался в пыточной, где истязали Есенина.

Н. Браун: "В номере гостиницы, справа от входной двери, на полу, рядом с диваном лежал неживой Есенин. Золотистые волосы его были откинуты назад. Одна рука, правая, в приподнятом, скрюченном состоянии находилась у самого горла…

(…)Рука, застывшая у горла, свидетельствовала о том, что в какое-то последнее мгновение Есенин пытался освободиться от душившей его петли, но это было уже невозможно.

Мы долго выпрямляли застывшую руку, приводя ее в обычное положение".

И далее: "На лбу Есенина, у переносицы, были два вдавленных, выжженных следа от тонкой горячей трубы отопления, к которой он, по-видимому, прикоснулся, когда все было кончено".

О трубе парового отопления уже было сказано - и неоднократно говорилось и писалось - отопление в то время не работало, следовательно, шрамы были не от ожога. Но никто ни разу не "вспомнил", что "долго выпрямляли застывшую руку Есенина, приводя ее в обычное положение" - хотя присутствовало при этом более десяти человек. Полоснули лезвием бритвы по сухожилиям - потом скажут, что вскрыл себе вены. Никто не написал об этом, да и Н. Браун сообщил только в 1974 году.

Глава 3

Странные смерти на фоне скандала

Период, последовавший за смертью Есенина, ознаменовался чередой странных смертей, в частности самоубийств. Каждый такой уход из жизни вновь и вновь будоражил сознание масс. "Над собою чуть не взвод расправу учинил" (или в другом варианте: "Над собою чуть не полк расправу учинил") - это не случайно оброненная Маяковским фраза.

Обманутые большевистскими лозунгами и прозревшие под влиянием его поэзии молодые люди в знак протеста добровольно уходили из жизни. 1926 год начался групповым самоубийством студентов ВХУТЕМАСА.

Об эпидемии самоубийств говорили многие зарубежные авторы: Борис Ширяев, Владислав Ходасевич, Михаил Коряков. Жившие же в Советской России о самоубийствах молодежи 1926–1927 годов, конечно, не писали. Разве только Владимир Маяковский. Но в Москве, по словам М. Корякова, в Коммунистической академии, в мозговом центре большевизма, проходила большая дискуссия, длившаяся много дней - с 13 февраля по 5 марта.

В ней принимала участие вся "головка", определившая направление так называемой "советской культуры". Основным докладчиком был народный комиссар просвещения Луначарский, а в прениях выступали Карл Радек, Преображенский, Сосновский, Полонский, Кнорин, Фриче, Нусинов, Маяковский, Ермилов и десятки представителей большевистской общественности. Тема дискуссии была сформулирована так: "Упадочное настроение среди молодежи. "Есенинщина".

Отношение к "есенинщине" сформулировал Николай Бухарин в своих "Злых заметках": "Самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление нашего литературного дня". Он предлагал: "Дать хорошенький залп по "есенинщине".

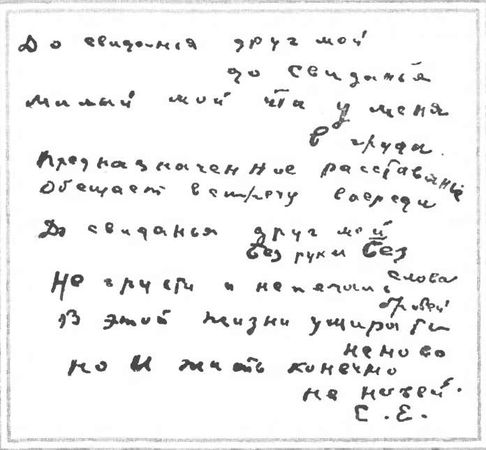

Автограф стихотворения "До свиданья, друг мой, до свиданья…", написанного Сергеем Есениным кровью

Низы "есенинщину" понимали по-другому. М. Коряков в течение десяти лет (с 1928 по 1939), работал разъездным корреспондентом вона! - так говорили в Орехово-Зуеве, так говорили и в нашем Канске, так говорили по всей стране. Так говорила не только интеллигенция, учащаяся молодежь, студенчество, но и фабрично-заводская молодежь". В школьном аттестате М. Корякова тоже значилось: "Насаждал есенинщину", что указывало на его неблагонадежность. В лекции "Есенинщина и советская молодежь", прочитанной М. Коряковым на вечере памяти Есенина в Нью-Йорке 22.12.1950 года и опубликованной в журнале "Возрождение" (Париж, 1951 год, № 15), он говорил:

"Есенинщину" не надо было насаждать, - упадочные настроения среди молодежи распространялись, как полы по ветру (…) Есенин был частью нашей жизни, как ни один другой поэт во всей истории русской литературы.

(…) Не было лермонтовщины, некрасовщины. Не было пушкинщины (…) и после гибели Пушкина не прокатилась волна самоубийств, как она прокатилась после гибели Есенина. Не было блоковщины или даже маяковщины, но была есенинщина, необыкновенно яркое явление в истории русских общественных настроений.

(…) Важно то, что он, как никто другой, сумел затронуть в русских сердцах нечто такое, что Россия всколыхнулась и ответила ему всенародной - поистине всенародной! - любовью".

Современник Есенина, Борис Ширяев (1889–1959) в очерке "Возрождение духа" пишет: "О силе господства Есенина в сердцах русской молодежи достаточно свидетельствует такой факт: после его трагической смерти по всей России стали стихийно возникать группы молодежи, обрекавшие себя на самоубийство, которое они совершали под тенью березок, дерева, посвященного Есенину, русского дерева, как бы олицетворяющего собою его нежную, душистую поэзию. Это была трагичная эпидемия самоубийств, свидетельствовавшая о глубоком кризисе, поразившем наполненные чуждым содержанием души русской молодежи".

Из письма И.М. Касаткина Максиму Горькому. Москва, 4 февраля 1926 г.:

"Только что похоронили Есенина. Есть и еще прямые кандидаты (…) и душа моя в неизбывной тревоге: а вдруг позвонит телефон, и сообщат, что с Орешиным (он на днях уже вешался), с Александровским или с Клычковым - несчастье (…)

Ох, Алексей Максимович! Воистину талантлив русский человек. Вы это сами знаете. Но если б Вы видели, как тяжко живут братья писатели! Соболь трижды травился. Гладкова мы отправили в Севастополь на лечение - издергался до трясу. Орешина теперь подкарауливаем, чтоб увести в психиатрическое отделение. Прошлый год удавился даровитый мальчик - поэт Кузнецов. Пьет тяжкую и хандрит Вольнов. А смерть Есенина меня прямо сразила с ног (…) до сей поры не могу опомниться!

И все это близкие, дорогие, милые!.. Огромная потеря.

Полагаю, в истории литературы нашей еще не было столь тяжкой атмосферы в жизни писательской".

Не могли остаться незамеченными и смерти тех, кто сопровождал гроб с телом Есенина: 9 февраля 1926 года умерла Лариса Рейснер, 5 марта - Дмитрий Фурманов, 7 июня застрелился на Тверском бульваре поэт Андрей Соболь.

Г. Колобов в письме С. Толстой-Есениной пишет 15 июня:

"Плохая история с Соболем. Нехорошо, скверно. Вероятно, Сережа дал толчок, и начал клубок разматываться. Говорят, что плохо с Орешиным. Москва бурлит, кипит, словно котел".

На грани катастрофы находился Петр Орешин. Его жена сообщает С. Толстой-Есениной:

"Больно и жутко смотреть на него., Только одно твердит: "Устал жить, не могу больше жить".

20 июля 1926 г. после выступления на объединенном пленуме скоропостижно скончался от разрыва сердца Ф.Э. Дзержинский. Главный чекист, железный Феликс, к этому времени уже отстраненный от своей должности, должно быть, оказался недостаточно железным. Его заменил Яков Агранов, палач и инквизитор.

23 июля 1926 г. ушел из жизни патриарх российского искусства Виктор Михайлович Васнецов, тоже не поладивший с советской властью. И хотя он был уже в преклонном возрасте, но и эта смерть болью отозвалась в среде московской интеллигенции. Братья Васнецовы - хранители русской старины - выступали против уничтожения храма Христа Спасителя и тяжело переживали уничтожение русской культуры. Младший из братьев, Аполлинарий Михайлович, в 1926 г. создал последнее большое полотно с символическим названием "Все в прошлом" с посвящением ушедшему брату и "замолчал" на весь отведенный судьбой срок.

Год 1926-й завершился трагическим аккордом - самоубийством Галины Бениславской.

Добровольный уход из жизни молодой женщины, самоотверженно любившей Есенина, был открытым вызовом тем, кто беспощадно травил его при жизни. Она так и написала в предсмертной записке:

"В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу".