Виктора Михайловича Суходрева по праву можно назвать легендарным, "генеральным" переводчиком. На протяжении почти сорока лет он был личным переводчиком политических лидеров нашей страны: Хрущева, Брежнева, Громыко, Микояна, Косыгина, Горбачева. Во время их переговоров с Никсоном, Кеннеди, Картером, Насером, И. Ганди и многими другими выдающимися политическими мировыми деятелями он персонифицировал собой интеллект, культуру и дипломатическую гибкость советских руководителей. Особенно важна последняя составляющая деятельности "главного переводчика страны", так как от того, что скажет первое лицо государства, от его слов зависело не только решение многих насущных вопросов в международных отношениях, но и в целом мир на планете (например, в эпоху холодной войны, дни Карибского кризиса и т. п.).

Содержание:

-

От издателя 1

-

Слово к читателю 1

-

Англия моего детства 2

-

Никита Хрущев 5

-

Алексей Косыгин 33

-

Леонид Брежнев 44

-

Андрей Громыко 60

-

Михаил Горбачев 73

-

Заметки на полях 75

-

Несанкционированные встречи 77

-

НЕДОСКАЗАННОЕ… 81

ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ

От Хрущева до Горбачева…

Посвящается моей жене Инге, благодаря любви, заботе и настойчивости которой эта книга увидела свет

От издателя

Виктора Михайловича Суходрева по праву можно назвать легендарным, "генеральным" переводчиком. На протяжении почти сорока лет он был личным переводчиком политических лидеров нашей страны: Хрущева, Брежнева, Громыко, Микояна, Косыгина, Горбачева. Во время их переговоров с Никсоном, Кеннеди, Картером, Насером, И. Ганди и многими другими выдающимися политическими мировыми деятелями он персонифицировал собой интеллект, культуру и дипломатическую гибкость советских руководителей. Особенно важна последняя составляющая деятельности "главного переводчика страны", так как от того, что скажет первое лицо государства, от его слов зависело не только решение многих насущных вопросов в международных отношениях, но и в целом мир на планете (например, в эпоху холодной войны, дни Карибского кризиса и т. п.).

Виктор Михайлович Суходрев рассказывает нам и о себе, о детстве и отрочестве, прошедших в Англии. Благодаря последнему обстоятельству, а также несомненному природному таланту английский стал для него вторым родным языком, что, в свою очередь, определило судьбу высокопрофессионального переводчика.

Со времени первого издания воспоминаний "Язык мой - друг мой", надо сказать мгновенно разошедшегося, прошло восемь лет. И вот в наши дни Виктор Михайлович, идя навстречу многочисленным пожеланиям, решил переиздать свои мемуары, переработав и дополнив прежний материал. Внес он изменения и в фотографический ряд книги, что, на наш взгляд, еще больше ее обогатило. Кроме того, появилась новая глава - "Недосказанное…". Автор, отвечая на вопросы Александра Липницкого, повествует о заключительном периоде своей службы - дипломатической работе в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Безусловно, интересны и бытовые подробности этого пятилетнего пребывания в США Виктора Михайловича с женой Ингой Дмитриевной (дочерью Татьяны Кирилловны Окуневской, известной актрисы кино и театра): о перипетиях с жильем, о том, как проводили вечера и выходные дни, о встречах со старыми и новыми друзьями, людьми, широко известными как в России, так и в Америке.

На страницах нашего издания мы публикуем также статью "Феномен Виктора Суходрева" российского ученого-международника, американиста, дипломата, главного редактора журнала "Международная жизнь" Бориса Дмитриевича Пядышева, связанного с Виктором Михайловичем долгими годами совместной работы и дружбы.

Мы уверены, что новое издание книги воспоминаний В. М. Суходрева обретет множество благодарных читателей.

Доктор экономических наук, профессор Елена Тончу

Слово к читателю

В этой книге описаны события, так или иначе связанные с людьми, с которыми мне довелось работать на протяжении моей служебной карьеры практически с 40-х до 90-х годов, то есть в течение добрых пятидесяти лет. И люди эти - непростые: первые руководители многих стран мира и прежде всего нашей страны, в мое время называвшейся Союзом Советских Социалистических Республик.

Должен сразу оговориться. Я не историк, не политик и с самого начала не ставил перед собой задачи делать анализ или пересказывать содержание и перипетии многочисленных доверительных переговоров на самом высоком уровне, в которых участвовал в качестве переводчика. Соответственно, я не обращался к архивам, не окунался вновь в официальные отчеты (кстати сказать, значительная их часть мной же и была составлена). Вы не найдете в книге рассказов о том, как, на основе каких компромиссов, какой дипломатической игры достигались важнейшие договоренности, воплощавшиеся затем в официальные соглашения и договоры (например, по ограничению стратегических вооружений, по урегулированию тех или иных мировых конфликтов). Ученый-историк сегодня легко найдет источники, прежде всего в архивах, с помощью которых он сможет разобраться во всех этих хитросплетениях.

Многие мемуаристы высокого ранга также внесли важную лепту в процесс осмысления исторического развития, формирования отношений между различными государствами. Достаточно в этой связи упомянуть невероятно интересные, очень объемистые тома воспоминаний Генри Киссинджера; воспоминания выдающегося советского дипломата Анатолия Федоровича Добрынина, побившего все рекорды по срокам пребывания на посольской должности в Вашингтоне (двадцать три года), и другие книги мемуарного жанра в этой области.

Итак, окончив официальную карьеру, выйдя в отставку после пятилетнего пребывания в последней своей должности - Директор в Секретариате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, освободившись от необходимости ежедневно ходить в присутствие и, наконец, оказавшись наедине со своими мыслями, я получил возможность разобрать личный архив, фотографии, которые у меня накопились за прошедшие годы, и как-то невольно стал вспоминать многие, очень многие интереснейшие эпизоды своей жизни.

Постепенно эти личные, памятные для меня материалы, а также довольно частые просьбы нашего, да и не только нашего, телевидения прокомментировать те или иные конкретные события, факты, ситуации, связанные так или иначе с историческими личностями, с которыми мне приходилось общаться, подтолкнули меня к тому, чтобы систематизировать свои воспоминания, рассказать о том, чему был свидетелем, зачастую единственным.

Будучи таким свидетелем, я видел, как действуют, как реагируют друг на друга, как ведут себя не только в официальной обстановке, но и в неформальной ситуации, так сказать за кадром, мировые лидеры. Естественно, свидетель-переводчик тоже человек, и у него есть свои ощущения и своя реакция, и свои эмоции, и свое отношение к происходящему, и, в конце концов, личное мнение, которое, правда, он не выказывает, но которое может не совпадать со взглядами сильных мира сего. Вот мне и захотелось в своей книге не только представить, образно говоря, холодную, черно-белую фотографию того памятного, иной раз драматичного, а подчас курьезного и даже анекдотического, что было в моей жизни, но и выразить сегодня, много лет спустя, собственные чувства и эмоции, передать атмосферу той эпохи, постараться в доходчивой форме и совсем не в хронологической последовательности рассказать об этом читателю. У меня не было цели написать автобиографию.

Работа переводчика многогранна. Приходится высиживать много часов за столом переговоров, сопровождать высоких лиц в поездках, на встречах, так сказать, неформального характера, во время посещения ими самых разных объектов - университетов, фабрик, заводов, ферм, исторических достопримечательностей. Это и работа в том же качестве переводчика на шикарных, изысканных банкетах, завтраках, обедах, когда эти трапезы становятся удовольствием для кого угодно, но только не для переводчика, которому подчас и кусок в горло не лезет, поскольку ему приходится и за обеденным столом играть ту же роль, а именно - быть единственным посредником, дающим возможность людям, не понимающим языка друг друга, общаться, причем общаться так, чтобы они забыли о самом присутствии переводчика, чтобы им казалось, что они действительно общаются напрямую друг с другом. И в этом высший пилотаж моей профессии: стать как бы невидимым, но присутствующим, если хотите, необходимым злом, потому что было бы идеально, если б люди могли общаться напрямую, глядя друг другу в глаза, говоря на одном, едином языке.

По телевидению часто показывают, как общаются между собой государственные деятели: министры иностранных дел, премьер-министры, президенты. Рядом с каждым из них обязательно маячит фигура человека, чье имя не называют дикторы, но кто на самом деле является активнейшим участником любых подобных встреч. Это - переводчик. Часто бывает и так, что никого другого рядом с высокопоставленными лицами нет. Каждому ясно, что во время таких встреч происходит самый откровенный разговор, иногда между людьми диаметрально противоположных взглядов, разговор, который, возможно, является последним средством для достижения договоренности, компромисса, понимания, короче говоря, того, что впоследствии воплотится в официальный текст важнейшего международного договора или соглашения. Из этого следует, что разговор между такими людьми и в такой обстановке не должен остаться незафиксированным, другими словами - не записанным на бумагу. Но ведь нельзя ожидать, что, скажем, президент будет потом по памяти воспроизводить и записывать страницу за страницей содержание своей беседы, переговоров. Это может сделать только переводчик. Что он и делает, причем тогда, когда рабочее время того, кому он целый день помогал общаться, заканчивается и тот уходит отдыхать. И начинается второй, ничуть не менее сложный этап работы переводчика: он должен, потратив немногим меньше часов, чем на саму беседу, продиктовать, зафиксировать на бумаге с максимальной точностью, практически дословно, абсолютно все, что обсуждалось за столом переговоров, включая, казалось бы, самые обыденные темы, ибо на подобных встречах второстепенного быть не может.

Приведу достаточно красноречивый пример. После двухдневных переговоров между Никитой Сергеевичем Хрущевым и президентом США Джоном Кеннеди в Вене, в 1961 году, я надиктовал 120 страниц текста, который и составил содержание того, о чем два лидера беседовали, как принято было сообщать, с глазу на глаз, в присутствии лишь переводчиков. Именно такие записи ложатся потом в основу работы многих ведомств по продвижению устных договоренностей, высказанных идей, воплощению их в какие-то официальные документы, соглашения, договоры. Не говоря уже о чисто историческом, архивном значении подобных записей.

И этим мне приходилось заниматься практически на всем протяжении карьеры. Так что в конце многих документов о важнейших встречах руководителей моей страны с высшими представителями других государств, прежде всего США, Англии, Индии, повторяю, очень многих документов, покоящихся сейчас в архивах, напечатано, как официально положено: "Записал В. Суходрев".

Англия моего детства

Ночные бомбежки

В детстве мне хотелось быть летчиком. Наверное, многие мальчишки в те военные годы мечтали о том же.

И я не был исключением. Тем более что сама жизнь как бы подталкивала меня к моей мечте. Англия - страна моего детства - использовалась союзническими войсками как большой остров-аэродром, так что разной авиационной техники я навидался. И не только я, но и все, кто жил в Лондоне в годы войны. Я даже имел колоду карт, на каждой из которых был изображен силуэт конкретного самолета: "летающая крепость", "либерейтор", "Галифакс" и другие, в том числе немецкие. Такими картами пользовались английские авиаторы и зенитчики для тренировки в распознавании боевых машин.

Жили мы довольно далеко от торгпредства, где работала моя мама, и это обстоятельство в какой-то мере предопределило мою дальнейшую судьбу. Дело в том, что мама весь день находилась на работе, а я постоянно был в окружении только англичан - взрослых и детей. Общаться приходилось исключительно с ними. Поэтому я очень легко и быстро усвоил английский язык. Выучил его настолько, что через несколько месяцев после нашего приезда уже говорил на нем лучше, чем на родном.

Приехали в Англию мы с мамой в начале августа 1939 года, а месяц спустя началась Вторая мировая война.

Для меня, шестилетнего мальчика, начало войны прошло, по существу, незаметно. Разве что от своих английских сверстников я узнавал, что их отцы были призваны в армию. В остальном наша детская жизнь протекала без особых изменений. Только через год, в августе 1940-го, начались первые воздушные налеты немецкой авиации.

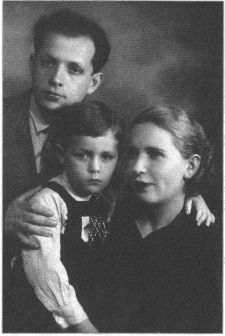

Виктор Суходрев с отцом Михаилом Лазаревичем и мамой Евгенией Александровной

1936 год

В небе над Лондоном закружились военные самолеты.

Днем это были главным образом "наши" - самолеты британских ВВС, а по ночам, даже сквозь толщу стен бомбоубежища, был слышен гул мощных моторов тяжелых немецких бомбардировщиков. Началась так называемая Битва за Британию. Налеты совершались каждую ночь. Это были страшные налеты. Если бы они продолжались с той же интенсивностью до конца войны, Лондон, как и многие другие города Великобритании, наверняка был бы стерт с лица земли.

Поначалу мы спасались от налетов в "андерсоновском убежище", названном так по имени Джона Андерсона, британского министра внутренних дел, выдвинувшего и осуществившего план строительства специальных бомбоубежищ. На небольшом заднем дворике типичного, на три-четыре семьи, английского дома вырывали неглубокий котлован, бетонировали его пол и стены, накрывали рифленым железом, засыпали сверху землей и обкладывали мешками с песком. Словом, конструкция элементарная, и защитить она могла разве что от падающих осколков и обломков, но никоим образом не от прямого попадания бомбы. В таком убежище и собирались все жильцы нашего дома.

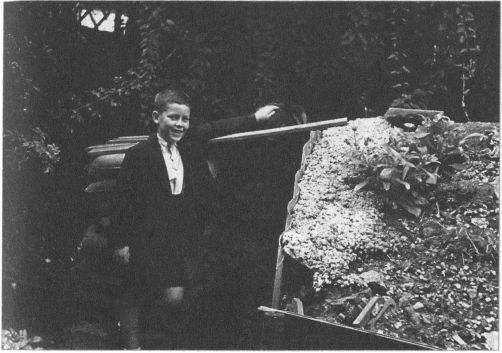

"Английский" мальчик

Лондон, 1940 год

По ночам вокруг меня тоже звучала английская речь - под нее я засыпал, под нее и просыпался, когда завывала сирена, оповещавшая о конце налета.

Но вскоре вышел приказ о том, что все советские сотрудники с семьями должны во время бомбежек находиться в большом бомбоубежище, которое специально вырыли во дворе торгпредства. Это было уже серьезное сооружение - с подачей воздуха, бетонными стенами и водопроводом.

Район, где мы жили, отделял от торгпредства Хэмстедский парк. Мама после работы бежала через этот парк, брала меня, и мы вместе отправлялись обратно, в бомбоубежище. Там и находились до рассвета, пока не прекращались бомбежки. Потом возвращались домой, где я досыпал еще часок-другой, а мама снова торопилась через парк на свою работу.

Мама позже вспоминала, что, впервые появившись в бомбоубежище, где было много детей работников торгпредства, я поначалу их плохо понимал и все время спрашивал у нее: "Что они говорят?"

Известно, что в раннем возрасте дети очень быстро воспринимают языки. Мне, шестилетнему, было достаточно нескольких месяцев погружения в английскую языковую среду, чтобы основательно подзабыть родную речь. Разумеется, потом я ее быстро восстановил, но факт остается фактом - я рос все-таки "английским" ребенком.

У входа в "андерсоновское убежище"

Лондон, 1940 год

Вскоре война в Англии ощущалась уже каждый день. Прежде всего из-за интенсивных налетов. Мы с мамой, возвращаясь по утрам домой, примерно на полпути, с вершины холма, откуда открывался вид на Лондон, вплоть до самого центра, до собора Святого Павла, сквозь рассеивающийся утренний туман видели сплошное зарево пожаров, возникающих после налетов немецкой авиации. Весь день их тушили, а ночью все начиналось снова…

Бомбежек я насмотрелся вдоволь. У нас, мальчишек, все карманы были порваны собираемыми нами осколками. Причем очень важно было найти "свежий" осколок, а не тронутый ржавчиной, что в то время в Лондоне было совсем несложно. Предметом моей особой гордости была целая, несработавшая, зажигательная бомба, из которой кто-то уже извлек смертоносную начинку. По дороге в школу я то и дело останавливался, чтобы подобрать осколок причудливой формы, гильзу от крупнокалиберного патрона или даже хвостовую часть зажигалки. Они делались из алюминия и поэтому не сгорали.

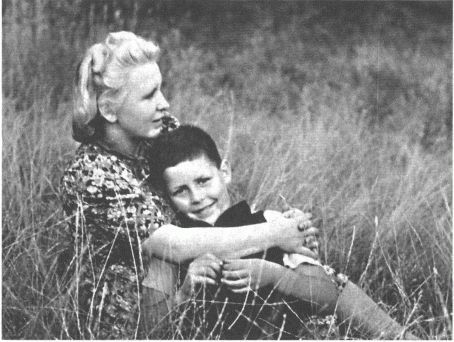

Отдых с мамой

Лондон, 1940-е годы

Днем, пока мама была на работе, за мной присматривали соседи по дому - семья Холловэй, дядя Джек и тетя Мери. Дядя Джек служил почтальоном. По образованию он был инженером, но во время Первой мировой войны имел несчастье попасть под газовую атаку во Франции. И когда он вернулся с фронта, врачи настоятельно рекомендовали ему подыскать работу на свежем воздухе. Выбор был невелик - либо полицейский, либо почтальон. Он выбрал последнее.

По сути дела, на протяжении всего дня я был рядом с дядей Джеком, разносил с ним письма, и мы, естественно, постоянно разговаривали. Думаю, это общение доставляло удовольствие не только мне, но и ему - своих детей у супругов Холловэй не было.

Джек и Мери Холловэй