Жизнь Юрки Мееровича в его дошкольные и младшие школьные годы проходила у всех на глазах во дворе, в переулке, на тех же чердаках и крышах, на той же набережной Москва-реки. Но потом он отдалился от остальных. С тетей Симой жил недружно, она страдала, но тоже делала для него все, что могла. Тётя Сима мало общалась с соседями, но у неё была стойкая потребность оповещать жителей дома о том, что выдают по карточкам в магазине. Посетив его утром, совсем рано, она считала своим долгом оповестить остальных, какую рыбу или крупу можно сегодня выкупить по талонам. Позвонив в колокольчик, она приоткрывала дверь в кухню и низким басовитым голосом вопрошала и одновременно оповещала: "Мясо брали? Мясо есть". Затем исчезала с тем, чтобы появиться с теми же словами в соседней квартире. Завидя её во дворе, ребята кричали: "Мясо брали? Мясо есть!" Но тётя Сима на это не сердилась, а иногда даже улыбалась. Чёрные усики над её верхней губой шевелились. Мне было, должно быть, лет шесть-семь. когда однажды отец сказал, что нужно пойти и увидеться с дядей Яковом. Вместе с женой и младшей дочерью Клавдией Яков Иванович приехал из Лебедяни в Москву. Здесь на Большой Конюшковской улица в маленькой комнатушке мезонина одноэтажного дома устроилась на московское жительство в Москве другая его дочь - Надежда, работавшая парикмахером на Красной Пресне. На Конюшковскую мы и отправились. Дядя Яков - крепкий старик с бородой, в рубахе, подпоясанной шнурком и выпушенной поверх широких брюк, заправленных в сапоги, в черном жилете, сидел посреди комнатушки на стуле, держа тяжёлые руки на коленях. Таким он и запомнился. Молча сидит, в разговор вступить не спешит, жена его суетится рядом. Клавдия спит в уголке на сестриной кровати, а Надежда ставит чашки, тарелки на стол, завтрак готовит. Тяжелое молчание повисает в комнате. Из скупых слов узнаем, что приехал дядя Яков не от хорошей жизни, а вынужден был оставить Лебедянь. Слово "бежать" не произносилось, но все же как-то среди других слов витало и непроизносимое. Хозяйство его порешили, а из дома ждал он выселения.

Кулаков, а его и объявили кулаком, из насиженных мест переселяли в иные места. И вот он здесь, приехал, а зачем? Что ему здесь? Что делать-то? И дочь его Надежда, и мои родители говорили, что будут им помогать, что всё образуется. Но Яков вроде всего этого и не слышал. Посидели мы, и надо было уходить. Ушли. Надя приходила к нам в ближайшие две-три недели несколько раз, о чем-то говорила с моими родителями. А потом пришла как-то совсем рано утром и сказала, что Яков помирает. Отец с мамой пошли к ним вместе с доктором Борисовым (это было ещё до того, как Борисов Иван Петрович был увезен с Горбатки). У Якова случился удар и к вечеру этого же дня он умер. Его могила стала первой родственной нам могилой в Москве.

А между тем жизнь на Горбатом переулке продолжалась. По-прежнему каждое утро ровно в восемь выходила из подъезда первого флигеля Мария Александровна Каринская и шла к трамвайной остановке: ехала она в школу (невдалеке от Зубовской площади, теперь- это на улице Россолимо), где была сначала учительницей младших классов, а потом библиотекарем. По-прежнему все остальные работающие и учащиеся спешили в свои школы и учреждения, а домохозяйки (но в нашем доме их было лишь две) - в магазин. И мои родители, как всегда, уходили на работу: отец - в Рыбный переулок, где находился "Леспроект", мама - на Погодинку, в Институт дефектологии и вместе с тем в школу, которая была при этом институте тут же, во дворе дома № 8 по Погодинской улице. Здесь она была заведующей той частью этой "экспериментальной школы", в которой обучали детей-олигофренов. Сама она преподавала им арифметику.

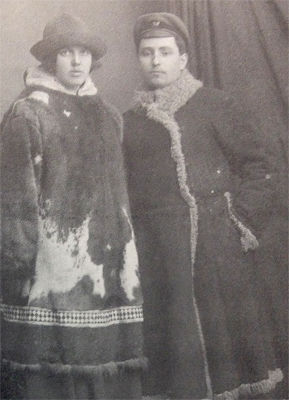

Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, П.И. Кузьмин. 1932 г.

Удивительной особенностью моей матери была полная поглощённость избранной ею специальностью Она отдавалась своему делу целиком, учеников своих любила, они её тоже; никто никогда не слышал от неё жалобы на усталость, слов о том, что хорошо бы отдохнуть, а не идти снова на Погодинку, где снова будут вокруг неё почти целый день уродливые, больные дети, которых надо учить, кормить, оберегать, о которых необходимо заботиться (ведь они не только учились в этой школе, но и жили при ней, а родители тех, у кого они были, забирали детей домой только на каникулы). В круг обязанностей заведующей входили не только уроки, но и все дела, связанные с жизнью детей в интернате. Помимо этого была ещё работа научного сотрудника, а также преподавание студентам.

Меня моя мать с ранних лет приобщала к своей профессии, а вернее, к делу своей жизни, которое считала очень нужным и интересным. В нашей комнате висел портрет Григория Ивановича Россолимо - с его дарственной надписью - "Ученице от одного из учителей". её другими наставниками и коллегами были известные дефектологи - врачи, педагоги, психологи: Выготский, Занков, Азбукин, Дьячков, Данюшевский, Ляпидевский, Леонтьев, Ф.А. и А.А. Рау, И.А. Соколянский…

Она была хорошо знакома со многими учителями вспомогательных школ Москвы, а позднее - и других городов страны, стала автором книг и учебников. И, удивительное дело, где бы она ни оказывалась, куда бы ни приезжала, рядом с ней всегда были те, кто занимался тем же, чем и она. Если сосчитать все те лекции, которые были ею прочитаны по городам России и республик (Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония), то количество их было бы очень велико. Не боюсь утверждать, что и со стороны учителей они всегда встречали самый хороший прием. Удивительно и то, что всякий раз, как мы вместе с отцом оказывались в какой-нибудь деревне - будь то в Башкирии или в Архангельской области, - так сразу же рядом с нашим домом начинали собираться сирые и убогие тамошних мест - старики и дети, деревенские "дурачки" и калеки. Они поджидали ее, любили быть рядом с ней, хотя говорила она с ними, как и с остальными, никакой особой расположенности и мягкости не проявляла и благотворительностью не занималась. Впервые в класс, где мама вела урок, я попала, наверное, лет пяти, когда она работала в школе в Волховом переулке Она часто брала меня с собой, потому что дома оставить было не с кем. а также и потому, что ей хотелось показать мне школу. Потом, уже позднее, ходила я в школу на Погодинской улице, где была знакома и со многими учителями, и с учениками. Некоторые из них бывали у нас дома: мама брала то кого-нибудь одного, а то и двух ребят на субботу и воскресенье, а утром в понедельник отводила их в интернат. Брала тех, за которыми не могли прийти родители или их не было. Приходил огромный Камилл - араб, учившийся в старшем классе. Внешность его устрашала: почти чёрный, с толстыми красно-коричневыми губами, большущими ручищами и ножищами и добрыми глазами. Камилл пел басом; голос у него был прекрасный, слух - отменный, песен он знал много и на всех школьных вечерах блистал своим мастерством. Знал и исполнял несколько арий из опер. Наши маленькие комнатки на Горбатке сотрясались от его голоса, а тётя Маша, всегда старавшаяся изо всех сил накормить до отвала это огромное существо, содрогалась от потрясения и ужаса, когда он пел арию на "Ивана Сусанина".

Приходили к нам братья-лилипуты. Ваня и Коля Забелины. Они приехали в московскую школу из деревни. Родители навещали их раз зимой и брали домой на лето. Мама за зиму раза три-четыре брала их к себе. Они были очень маленькие, пропорционально миниатюрные, с тоненькими голосами. Ваня был постарше. Он обстоятельно и неторопливо рассказывал о жизни в деревне, о своих братьях и сестрах. В их семье, кроме этих двух лилипутов, были и другие дети, и все они были вполне нормальными. Ваня и Коля стали впоследствии артистами Московского цирка, приглашали нас на свои выступлении. Как и все цирковые артисты, они много ездили со своей труппой по стране. Жизнь и того и другого оборвалась рано.

И ещё хорошо помню Валю Баянову, прозванную в школе Бабой Ягой. Как ни старались искоренить это прозвище, - не удавалось. Она и была похожа на Бабу Ягу: голова удлиненным колышком, с лысинкой и длинными прямыми волосами чёрного цвета по плечам. Глаза косые, на руках между пальцами - перепонки. Цвет лица желтоватый. Валя совсем не умела считать, арифметика ей не давалась. Но она писала стихи и читала их с радостью и в школе на вечерах, а то и в классе, и у нас читала их в изобилии. У неё была большая толстая тетрадка в клеточку, на каждой странице - по стихотворению. В основном это были стихи о том, что она видела вокруг себя. Писала о самых простых вещах и обычных явлениях, но каждое из них как бы открывала она для себя, удивлялись и радуясь увиденному:

Вот чайник зелёный стоит на столе, а рядом с ним ложка сверкает!

Вот утро опять настает, и солнце восходит опять!

И в таком роде до бесконечности, но поток её восклицаний, сила удивления и радости покоряли. И сама я, помню, начинала озираться и выбирать из стоящих рядом предметов те, о которых тоже можно было бы сложить целые гимны.

Возила меня мама в детские клиники и в том числе в детское отделение больницы Кащенко. Увиденное там пугало, узнавать о столь тяжело больных детях желания не было, хотелось уйти от всего этого. Не вспоминать. Забыть. Но нельзя забыть тех людей, которые посвятили себя делу столь тяжелому и отдавались ему самоотверженно.

Обычно считают, что печать профессии начинает с годами чувствоваться и в поведении человека, и в манере говорить, и даже в его внешности и костюме. Может быть, это и верно, но те люди, которых видела я рядом с мамой и сама она не несли эту печать на себе. Напротив, всегда веяло от неё здоровьем, гармонией и бодростью. А коллеги её но школьному делу, общаясь кто с глухонемыми, кто с дебилами или даже идиотами, не утрачивали ни силы духа, ни остроумия, ни интереса к научным основам своей профессии. Удивительным существом была, например, Мария Александровна Каринская. Она состояла в родстве с известным педагогом Каринским (он был хорошо известен как русист в среде дореволюционного учительства и деятелей образования). Свою педагогическую деятельность Мария Александровна начала в старой гимназии, преподавала французский язык. Во время летних вакаций ездила каждый год не менее, чем на месяц-полтора в Париж, поддерживая высокий уровень разговорной практики и знакомясь с новыми интересовавшими её книгами. После революции окончила курсы, позволившие ей получить место учительницы младших классов в специальной школе. Некоторое время проработала в приюте для умственно отсталых девочек, что и привело её в дом № 4 на Горбатом переулке, где ей выделили комнатку, совсем маленькую, метров 12, на первом этаже. Одним из соседей её был уже упоминавшийся Сергей Сергеевич Бычков, вечно конспектировавший за одним из столиков во дворе "Краткий курс истории ВКП(б)", а также передовые статьи из центральных газет. Женат Бычков был на Прасковье Павловне - учительнице вспомогательной школы. На Марию Александровну Сергей Сергеевич вечно шипел и фыркал, называя её "аристократкой недорезанной". Ею она и была, хотя вторую часть этого прозвища вовсе не заслуживала: резать её было бы странно. За что? Почему?

Работала Мария Александровна со всей отдачей сил своих. Ростом она была мала, одета несколько по-старинному: в длинной юбке, в башмачках на каблучке и со шнуровкой, в белой кофточке с чёрным галстучком, в чёрном бархатном жакете, а иногда накидывала боа на плечи свои. Было у неё красивое пальто с воротником и манжетами из котика и маленькая котиковая шапочка пирожком, которую она прикалывала к лежащей на макушке уже совсем седой косе. Коса, как она того и не скрывала, хотя, разумеется, никого об этом не оповещала, была искусственная и едва-едва при малом количестве оставшихся волос на голове державшаяся. На носу Марии Александровны красовалось пенсне в золотой оправе. Когда продвигалась она по Горбатке, то являла собой фигуру несколько для этих мест не совсем обычную, может быть, даже комическую, но никто над Марией Александровной не смеялся, не подшучивал. Она прекрасно со всеми ладила и очень часто оказывала людям и помощь и содействие. Вела кружок французского языка для всех желающих. Потом таких кружков стало два - для детей и для взрослых. Потом три - для самых маленьких детей, для детей среднего возраста и для взрослых. Отец мой занимался со взрослыми, мы с Бокином и Сергеем начали своё знакомство с французским языком в детском кружке. С нами были и Ванька Чурмазов, и парень из пятого дома по имени Васька, но он не вынес всего этого и вскоре отпал. Никаких денег она, конечно, не брала. Летом занятия проходили в дворовом садике, в холодное время - у неё в комнате. Комната вся была завалена книгами, лежавшими стопками на полу. Было много французских книг из "Золотой библиотеки" с картинками. Смотреть их все любили, любили рассматривать и альбомы с открытками - видами Парижа и старой Москвы.

В старости Мария Александровна ходила к нам, давала уроки французского языка и мне, а потом и моей сестре. Плату не брала, но обедала у нас и пила чай, став как бы и членом семьи. Умерла она в глубокой старости, пережив войну, бомбежки Москвы, которую она не покидала в военные годы. На комнату умирающей старухи, а все уже знали о том, что Мария Александровна не встанет, и все, как могли заботились о ней по-соседски, покушался, никого об этом не оповещая, разумеется, один из жильцов пятого дома. Это был дворник. Он давно и внимательно следил за состоянием Марии Александровны, сокрушался по поводу упадка её сил, а когда лежала она уже в гробу, и все шли проститься с нею, дворник тоже пришел и принес цветы. Он положил их в ноги умершей и никак не хотел отходить от гроба. Помог его вынести, а потом как-то незаметно вновь пронырнул в комнату, заперся изнутри и на следующий день оповестил из-за двери пришедшего в сопровождении домоуправа милиционера, что будет здесь жить и никто его не сможет отсюда убрать. Не будем вдаваться в детали, но комната Марии Александровны перешла очень скоро в его владение.

7

Каждую весну в первые десять лет моей жизни я уезжала из Москвы в Сызрань. Кто-нибудь отвозил меня. Обычно мама. Брали с собой продукты: крупу, сахар, белую муку, конфеты, чайные сухари. Везли подарки дедушке и бабушке. Садились на Казанском вокзале в плацкартный вагон пассажирского поезда (чаще всего это были поезда, идущие в Ташкент) и отправлялись. Ехать надо было чуть больше суток, путешествие всякий раз казалось длительным и насыщенным многими впечатлениями. Вагон всегда был набит до отказа. Тюки, баулы, мешки, фанерные чемоданы заполняли все верхние полки. Публика многонациональна - русские, узбеки, татары, мордва, чуваши. Обилие ревущих младенцев, высаживаемых на горшки бессчётное количество раз; старики и старухи, смиренно сидящие в уголках; бравые мужики и дебелые тётки, сразу же выкладывающие на колени и столики буханки хлеба, вареную картошку, соленые огурцы А там и бутылки с водкой выставлялись, и текли доверительные беседы, нередко переходящие в шумные споры и распри. Но тут же складывались тесные группы и объединения. С огромными чайниками бравые дядьки выскакивали на станциях и мчались за кипятком, чтобы потом всем вместе в вагоне попивать чаёк вприкуску. Приносили семечки, щедро делясь ими с соседями по купе. Мелькали леса и поля бесконечные, убегали вдаль луга и селения, виднелись из окон стада, деревушки, железнодорожные будки. Рязань, Сасово, Саранск, а там и Пенза или Инза, если ехали по инзенской ветке. Места эти яблочные, только обилие яблок и вишен бывало здесь к середине и особенно к концу лета, но и весной на станции к проходящим поездам выносили яблоки мочёные, грибочки солёные, семечки тыквенные. И все это вкусно было необыкновенно. На вокзале Кузнецка торговали войлочными расшитыми узорами домашними тапочками и похожими на калоши домашними башмаками. Красоты они были необыкновенной и всегда по дороге в Сызрань, а потом и на обратном пути к Москве, такую обувь мы покупали.

От Москвы до Сызрани - 961 километр. Так значилось на последнем столбе при подъезде к городу. На платформе уже ожидал поезд дедушка в своей неизменной фуражке с высоким околышком и опрятном пиджаке, с седой бородкой и белыми усами. Глаза его лучились, а сам он был обстоятелен, нетороплив в движениях и не особенно разговорчив. Помогал сойти по высоким вагонным ступенькам, принимал багаж, складывал сумки и чемодан на низенькую тележку, и мы двигались по платформе к зданию вокзала, а потом выходили на привокзальную - Московскую улицу, двигаясь по ней к той части города, которая называлась Красной горкой, шли по улице Красногорской, через Александровский сад и сразу же выходили на Почтовую улицу. Перейдешь дорогу от ворот сада и оказываешься у нашего сызранского домика.

Хозяйкой его была Мария Яковлевна Прядильникова, жившая здесь со своим сыном Анатолием и снохой Антониной в одной половине дома, а другую половину она сдавала Фёдору Александровичу Сыромятникову и жене его Екатерине Ильиничне. Здесь мы и обитали, входить в дом надо было через двор, минуя сени, проходя через вторые - уже утеплённые сени, где стоял большой сундук, а на полках размещались чугунки и квашни, старый самоварчик и прочая полезная утварь. Из сеней - в маленький коридорчик, из него - вход в кухню с русской печью, с двумя окнами на Проломную улицу, а из кухни - широкая, на две стороны раскрывающаяся дверь в большую комнату - в "залу", как здесь её называли. В зале - четыре окна на ту же Проломную улицу и два окна в садик, находящийся на дворе. Из "залы" - вход в спальню с одним окошечком в садик. В зале в простенках меж окон - высокое трюмо, большой обеденный стол, размеры которого легко увеличивались при желании, потому что раздвигать его можно до бесконечности. Покрыт он всегда красивой скатертью, а в углу - высокий буфет с деревянными по его верхним створкам узорами. По другим углам - кадки с фикусами под самый потолок, а с потолка свисает лампа с матовым стеклянным абажуром вроде неглубокого блюда, а по краям стеклянные висюлечки, на сосульки похожие. Часы круглые в широкой деревянной оправе - над дверью в спальню. И ещё комод с тремя вместительными ящиками, уставленный по вязаной крючком белой кружевной салфетке, изготовленной бабушкиными руками, всякими коробочками и фигурками. Стоял здесь ларчик из ракушек, подсвечник сразу на три свечки, отлитый из чугуна, зеркало овальное, лежали ножницы, мешочек бархатный синий с нитками, длинненькое деревянное корытце с вязальными крючками и ножницами. А по краям комода - две тонкие высокие стеклянные вазочки с узенькими талиями, внизу и вверху несколько расширяющиеся. В них колыхался ковыль. Все на своих местах, все в обычном порядке. Висят три иконы в переднем углу, перед ними лампада. Дед, когда входил, крестился; за стол садясь, тоже осенял себя крестным знаменьем; за бабушкой этого не видела, от нас - внуков - креститься не требовали. Но за столом вели мы себя чинно и есть начинали, когда дед подносил ко рту первую ложку. Без него все было проще, хотя и не так значительно.