Новый Орфей

Накануне нового, 1804 года в Театре Ан дер Вин произошли важные перемены: Шиканедер и его компаньон Бартоломеус Циттербарт решили продать театр своему конкуренту, барону Петеру фон Брауну, распоряжавшемуся двумя придворными сценами. Но поскольку энергии Брауна явно не хватило бы на персональное присутствие сразу в трёх директорских кабинетах, дела в Ан дер Вин было поручено вести Йозефу Зонлейтнеру - человеку, не чуждому как искусству, так и предпринимательству. Он был компаньоном в издательстве Музыкально-художественной конторы, в котором публиковались некоторые сочинения Бетховена.

Рассорившись с Шиканедером из-за "Пламени Весты", Бетховен вовсе не хотел разрывать отношений с Ан дер Вин. Поэтому он принял предложение Зонлейтнера написать оперу на совсем другой текст, пусть и не оригинальный. Источник либретто был французским, и Бетховену это нравилось, поскольку он продолжал мечтать о поездке в Париж. Отношения между Австрией и Францией в 1803–1804 годах переживали короткий период потепления, и Ан дер Вин взялся за постановку ряда французских опер. В конце XVIII века во Франции сложился особый тип оперных сюжетов, которые позднее стали называться "оперой спасения". Героями таких произведений были совершенно разные люди, от королей до крестьян. Главный герой попадал в опасное положение, грозившее ему смертью, но с помощью верных друзей и помощников в решающий момент оказывался спасённым.

Именно такое либретто Зонлейтнер предложил Бетховену. Оно называлось "Леонора, или Супружеская любовь". Текст был написан Жаном-Никола Буйи, а одноимённая опера певца и композитора Пьера Гаво была поставлена в Парижском театре Фейдо в 1798 году. Буйи называл свою пьесу "историческим фактом" и признавался в том, что в основу сюжета лёг эпизод из времён революционного террора 1793 года, когда некая жительница французского города Тур сумела спасти от гильотины своего мужа. Но в тексте "Леоноры" все намёки на злободневность сняты; действие перенесено в Испанию XVII века, а героям даны условные "испанистые" имена: Пицарро, Леонора, Флорестан. Нет сведений о том, знал ли Бетховен симпатичную, но отнюдь не гениальную музыку Гаво. В любом случае оперу Гаво в Вене не ставили и ставить не намеревались.

Первые эскизы "Леоноры" появились у Бетховена уже в начале 1804 года. Он начал с арии Марцеллины - юной дочки тюремщика Рокко, влюблённой в мнимого юношу Фиделио и не догадывавшейся о том, что на самом деле это переодетая в мужской костюм Леонора, жена тайного узника Флорестана, которая нанялась в помощники Рокко, чтобы узнать что-нибудь о судьбе своего мужа. По законам жанра простушка Марцеллина должна была бы мечтать о любви в идиллическом мажоре. Но Бетховен начал оперу с несколько тревожного до минора, словно бы намекавшего на серьёзность последующих коллизий.

О, если б я могла с тобой

Навек соединиться!

Но мне велит обычай злой,

Любя, от всех таиться.

О поцелуях лишь мечтать,

Краснеть и тихо изнывать

От потаённой страсти.

Надежда - вот чем я живу,

Я верю: скоро наяву

Мне улыбнётся счастье!

Совершенно понятно, почему этот незатейливый текст понравился Бетховену: он содержал ключевое слово "надежда", ставшее для него самого жизненным девизом. Осенью 1802 года ему казалось, что его жизнь кончена; осенью 1803 года он ощущал себя отвергнутым и несчастным, но к лету 1804 года те чувства, которые владели героями его оперы, воспринимались им как его собственные.

Так странно всё вокруг,

И в сердце сладко жжёт.

Он - любит, он - мой друг,

Нас счастье скоро ждёт!

Опасность так близка,

Надежды смутен свет.

Любовь её велика,

И горше муки нет!..

Несомненно, больше всего его вдохновлял образ Леоноры - безупречно верной жены, способной ради спасения мужа на подвиг. По ходу сюжета Леонора, выдающая себя за юношу Фиделио, вынуждена вместе с тюремщиком Рокко рыть в подземелье могилу своему супругу Флорестану, приговорённому тираном Пицарро к смерти без суда и следствия. В решающий момент Леонора бросается между Флорестаном и Пицарро, открывает своё имя и наставляет на злодея пистолет. Сигнал трубы, возвещающий о прибытии Министра, делает тайное убийство узника невозможным. Преступления Пицарро разоблачены, народ славит освобождение от тирании и воспевает подвиг Леоноры.

Сочинение этой оперы, пока ещё носившей исконное название "Леонора, или Супружеская любовь", происходило параллельно с развитием романа между Бетховеном и графиней Жозефиной Дейм, овдовевшей 27 января 1804 года и родившей своего последнего, четвёртого ребёнка от этого брака, девочку Йозефу (Зефину), 24 февраля. Граф скончался от воспаления лёгких в Праге, куда супруги поехали навестить его родственников. Жозефина внезапно превратилась из любимой балованной жены в несчастную вдову, мать четверых маленьких детей, и владелицу большого, но обременённого долгами наследства. Всё требовало её забот, а она плохо разбиралась в финансовых делах и пребывала в тяжёлой депрессии. Младшая сестра Шарлотта Брунсвик, жившая тогда с Жозефиной в Вене, писала родным о сильных головных болях, мучивших Жозефину, и о нервических припадках, во время которых она то рыдала, то смеялась.

Летом 1804 года Жозефина лечилась водами в Гетцендорфе под Веной; Шарлотта была при ней. Случайно или не случайно, там же снял дачу и Бетховен, и они неоднократно встречались. Поскольку Бетховен был давним другом семьи Брунсвик, он охотно откликнулся на предложение возобновить уроки музыки с Жозефиной и вновь устраивать концерты в Мюллеровской галерее. Шарлотта восприняла это как обычное дружеское участие, ведь Бетховен делал это и при жизни графа Дейма. Но осенью 1804 года Бетховен начал смотреть на Жозефину совершенно другими глазами. Он не просто страстно влюбился - он увидел в ней свой идеал, отважную и нежную Леонору, существо, духовно равное ему самому и способное ради любви на подвижничество. Жозефина была не просто красива, женственна и обаятельна, как и множество других светских приятельниц Бетховена. Она тонко чувствовала музыку, прекрасно играла на фортепиано, была чрезвычайно начитанна, причём предпочитала серьёзные книги классических и современных авторов, знала несколько языков, разбиралась в искусстве и сама неплохо рисовала… Вдобавок она в свои 26 лет много выстрадала, перенесла тяжёлое горе и, как думалось Бетховену, была способна понять терзания самого композитора.

Каким она сама могла видеть Бетховена в тот период?

Его образ в 1804–1805 годах разительно отличался от привычного всем образа угрюмого, страдальчески замкнутого, растрёпанного, неряшливо одетого гения, находящегося в эпицентре природных катаклизмов (бури либо грозы) или бытового хаоса. Юный Франц Грильпарцер, племянник Зонлейтнера, видел Бетховена в 1805 году в доме своего дяди и вспоминал, что в те годы композитор очень следил за своей внешностью, одевался элегантно и щеголевато и даже носил очки - может быть, для того, чтобы выглядеть респектабельнее (позднее он надевал очки лишь для чтения и игры по нотам, а при выходах в свет пользовался лорнетом).

Облик Бетховена, к счастью, оказался запечатлённым не только в словесных описаниях, но и в единственном за всю его жизнь полнофигурном портрете, написанном художником Виллибрордом Мэлером (1778–1860).

Бетховен не любил позировать, но для Мэлера сделал исключение. Может быть, потому, что художник оказался его земляком: он был выходцем из Эренбрейтштейна - рейнского городка, в котором родилась и выросла Мария Магдалена ван Бетховен и где продолжали жить очень дальние родственники композитора со стороны матери. Хотя он с ними не общался, сами слова "Рейн" и "Эренбрейтштейн" должны были звучать для Бетховена как заветный пароль. Кроме того, Мэлер обладал множеством талантов: он пел, сочинял стихи, хорошо разбирался в музыке. Неизвестно, выполнил ли художник свою работу совершенно бескорыстно (обладая академической выучкой, он тем не менее считал себя дилетантом) или кто-то из меценатов Бетховена выплатил ему гонорар. Портреты в полный рост стоили тогда несколько сотен флоринов, и сам Бетховен вряд ли был в состоянии вознаградить труд Мэлера.

Скорее всего, художник обсуждал с Бетховеном композицию портрета, который получился как очень точным (лицо, фигура, наряд), так и аллегорическим. Мэлер написал Бетховена без прикрас, не идеализируя его простонародное лицо и не делая более изящной крепко сбитую фигуру. При этом композитор одет и причёсан по последней моде того времени, акцентировавшей в мужском образе элегантную простоту и даже некоторую брутальность. Белоснежный фуляр повязан вокруг гордо поднятой шеи, тёмный фрак лишён каких-либо украшений, серебристый жилет, обтягивающие серые брюки и щегольские сапоги с отворотами. Но синеватый плащ, окутывающий половину фигуры, намекает на античные статуи, на одеяния театральных богов и царей - и, в общем-то, на таинственное бессмертие, соединяющее в себе прошлое с будущим. Великий музыкант исторгнут из какой-либо бытовой среды и помещён в мифологическое пространство: за его спиной - античный пейзаж с руинами храма Аполлона и священными деревьями: дубами (символ мужества и стойкости), кипарисами (символ печали), лаврами (символ славы). Правая рука Бетховена поднята вверх с жестом, призывающим ко вниманию, а левая держит лиру. И, кстати, это единственное прижизненное изображение Бетховена, позволяющее хорошо рассмотреть его руки извне и снаружи.

Правда, лира на портрете - не подлинно античная. Мэлер вложил в руки Бетховена инструмент, вошедший в моду в наполеоновскую эпоху: лиру-гитару. Возможно, художник писал эту лиру-гитару с натуры; подобные инструменты имелись в домах некоторых аристократов, и кто-то из них мог одолжить её для сеансов позирования. Оуэн Джандер обратил внимание на интересную деталь: обычная лира-гитара имела шесть струн, изображённая на портрете - только пять. Что это: подражание лире Орфея или древнегреческим инструментам? Но лира Орфея, по преданию, имела всего четыре струны, а классическая древнегреческая лира - чаще всего семь и больше. По мнению Джандера, явно недостающая, оборванная струна (верхняя по звучанию) могла намекать на ухудшение слуха Бетховена, который ещё в начале 1800-х годов жаловался, что плохо слышит высокие звуки. Но признавался ли он в этом Мэлеру, неизвестно; до 1806 года Бетховен не рассказывал о своей прогрессирующей глухоте окружающим, хотя, вероятно, самые близкие люди о ней уже знали.

Скрытая символика мэлеровского портрета может истолковываться по-разному, но основной его смысл ясен с первого взгляда: перед нами - Орфей Нового времени, помнящий о славном прошлом своего искусства, но повёрнутый лицом к современникам и творящий ради бессмертия. Он знает о том, что его судьба может сложиться так же трагично, как и судьба древнего певца, но он молод, мужествен, полон сил и готов к любым испытаниям.

Бетховену этот портрет очень нравился. После того как Мэлер показал картину на выставке, она была отдана в собственность композитору. Портрет благополучно пережил все многочисленные переезды Бетховена с квартиры на квартиру. Интересно, что Герхард, сын Стефана фон Брейнинга, вспоминал, что в последней квартире Бетховена мэлеровский портрет висел в комнате, куда были вхожи лишь близкие люди, а не посторонние посетители. На всеобщее обозрение Бетховен выставлял только портрет своего деда, боннского капельмейстера. В настоящее время оба портрета, деда и внука, висят на соседних стенах в Музее Бетховена в доме барона Пасквалати на Мёлькербастай. Они могли бы смотреть друг на друга, но их взгляды обращены в разные стороны.

В поисках героя

С историей завершения и посвящения Третьей симфонии, впоследствии получившей название Eroica - "Героическая", связано множество загадок. И Тут без исторического, а то и текстологического экскурса обойтись невозможно.

Предоставим слово свидетелю, Фердинанду Рису:

"В этой симфонии Бетховен представлял себе Бонапарта, но только в период, когда тот был ещё первым консулом. Бетховен ценил его тогда необычайно высоко, сравнивая с величайшими римскими консулами. Впрочем, и я, как и многие прочие друзья Бетховена, видел у него на столе партитуру этой симфонии, где в самом верху титульного листа стояло слово "Бонапарт", а в самом низу - "Луиджи ван Бетховен", и ни слова больше. Собирался ли он чем-то заполнить промежуток, и чем именно, я не знаю. Я был первым, кто принёс ему известие о том, что Бонапарт объявил себя императором. Тогда он впал в ярость и вскричал: "И этот тоже - всего лишь заурядный человек! Теперь он будет попирать все человеческие права в угоду своему тщеславию; он поставит себя выше всех прочих и сделается тираном!" Бетховен подошёл к столу, схватил титульный лист, разорвал его сверху донизу и бросил на пол. Первая страница была написана заново, но теперь уже симфония получила название "Героическая". Позднее князь Лобковиц купил у Бетховена права на использование этого произведения в течение нескольких лет, и симфония неоднократно звучала у него во дворце".

В этом рассказе немало хронологических неточностей, объясняющихся тем, что Рис записал свои воспоминания более чем 30 лет спустя после событий 1804 года. Рис, разумеется, не собирался никого вводить в заблуждение, но даже он, будучи учеником Бетховена, не знал всех деталей, или же события по прошествии многих лет слились в его памяти воедино. Попробуем восстановить истину.

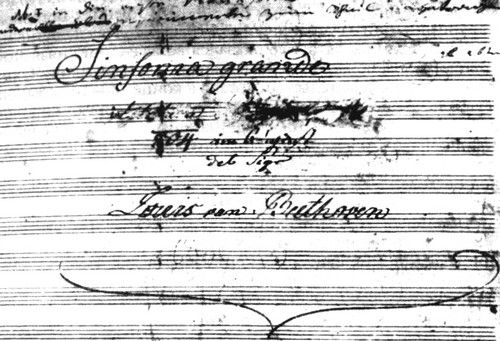

"Первая страница была написана заново, но теперь уже симфония получила название "Героическая"". Титульный лист действительно претерпел изменения. Однако название "Героическая" было присвоено симфонии лишь в первом издании оркестровых голосов в октябре 1806 года. До этого симфония нигде "Героической" не называлась.

Князь Лобковиц в самом деле купил у Бетховена право на ряд приватных исполнений, а затем добился и посвящения симфонии себе. Только речь шла не о "нескольких годах", а об обычном для тогдашней эпохе сроке, в течение которого произведением располагает заказчик, но играет его только в узком кругу. Зная дату первого исполнения симфонии у Лобковица, 9 июня 1804 года, и дату первого публичного исполнения, 7 апреля 1805 года, можно сказать, что князь выкупил права на год, как обычно.

Рис не называет точных дат инцидента с уничтожением титульного листа, но как минимум одна историческая дата не подлежит сомнению: 18 мая 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя "императором Французской республики" (именно так!). В Вене об этом могло стать известно уже через несколько дней, в конце мая или начале июня. Примерно столько, дней десять или пару недель, шла почта из-за границы. Но в данном случае новость должна была примчаться в Вену с нарочным и быстро распространиться при дворе и в дипломатических кругах. Как бы ни был Бетховен поглощён своим творчеством, вряд ли его неведение могло затянуться на несколько месяцев. Если Бетховен, по свидетельству Риса, ещё ничего не знал о провозглашении Наполеона императором, то описанный в мемуарах эпизод должен был случиться примерно в начале июня 1804 года.

Тем не менее 26 августа 1804 года композитор, предлагая партитуру лейпцигскому издателю Гертелю, пояснял: "Симфония, собственно, имеет наименование "Бонапарт", и наряду со всеми инструментами, употребляемыми обычно, в ней ещё особо применены три облигатные валторны". Заметим, что здесь речь идёт о названии, а вовсе не о посвящении, однако после вспышки гнева, описанной Рисом, столь безмятежное упоминание о Бонапарте может показаться странным.

В рассказе Риса чётко описан титульный лист, разорванный Бетховеном и брошенный на пол. Рис ссылается на то, что партитуру с этим листом видели все, кто был вхож в квартиру Бетховена. Мы знаем, что, помимо братьев, это были князь Лихновский, Брейнинг, Цмескаль и прочие друзья. К сожалению, почти никого из очевидцев, которые могли бы дополнить рассказ Риса, в 1838 году в живых уже не было. Но нет оснований думать, что он говорил неправду.

"В самом верху титульного листа стояло слово "Бонапарт", а в самом низу - "Луиджи ван Бетховен", и ни слова больше. Собирался ли он чем-то заполнить промежуток, и чем именно, я не знаю", - вспоминал Рис. Действительно, таким экстравагантным образом титульные листы в ту пору не оформлялись. Между двумя именами должен был размещаться текст посвящения, который не мог быть произвольным. По законам того времени, посвящение любого произведения знатному лицу, и тем более правителю государства, требовало его согласия, поскольку влекло за собой материальное вознаграждение. Но, кроме официального согласия, необходимо было точное наименование всех титулов адресата посвящения. Подобные вопросы нередко обсуждались в переписке Бетховена с издателями, и иногда выпуск произведения затягивался именно потому, что композитор выяснял, что именно надлежит написать на титульном листе.

Французского посольства в Вене тогда не было; оно появилось лишь в 1806 году. Следовательно, запрос о возможном посвящении должен был отправиться во Францию по иным каналам, дипломатическим либо частным. Но здесь мы опять вступаем в зону догадок и гипотез. Можно предположить, что из всех друзей и меценатов Бетховена оказать ему поддержку в осуществлении его замысла мог бы, видимо, князь Карл Лихновский, собиравшийся ехать вместе с ним в Париж. Разговоры о поездке велись в течение нескольких лет, и один из возможных сроков отъезда был назначен на 1804 год. Потом срок был передвинут на зиму 1805 года, затем ещё дальше… Поездка так и не состоялась, но она всё время присутствовала в планах Бетховена.

Титульный лист авторизованной копии Третьей ("Героической") симфонии. Август 1804 г.