Сильному человеку невозможность что-либо изменить грозит ощущением трагизма, распадом личности. Личность Райкина, по счастью, не поддавалась распаду, но печать трагизма легла как на его последние работы, так и на все его мироощущение. Чтобы оставаться самим собой, приходилось платить. Он платил и за ценой никогда не стоял. Райкин полюбил уединение. В Москве уезжал в Матвеевское в Дом ветеранов кино. Во время гастролей театра в Ленинграде - в Дом творчества "Репино". Там мне посчастливилось провести с ним несколько дней, заполненных работой над "Воспоминаниями". Его жизнь шла по строго заведенному распорядку. После двух свободных дней два вечера подряд играл большой, трехчасовой спектакль "Мир дому твоему". Возвращался около часа ночи в Репино, где в номере, заставленном цветами, его ждал холодный "домотдыховский" ужин. По моим наблюдениям, в быту он был на удивление нетребователен и неприхотлив. Не случалось, чтобы попросил в столовой заменить какое-то блюдо. Его радовал (во всяком случае, так казалось) скромный чай, который мне удавалось "сервировать" ему в этих походных условиях.

Сразу после завтрака мы начинали работать. Небольшой отдых после обеда, получасовая прогулка и снова работа. Вечером шел в кино - помнится, мы вместе смотрели двухсерийную комедию Г. Данелия "Кин-дза-дза", фильм В. Абдрашитова "Плюмбум или Опасная игра". После просмотра любил обменяться впечатлениями, поговорить со знакомыми. Всегда собранный, приветливый, неизменно элегантный, он оказывался в эпицентре всеобщего внимания.

В отличие от многих своих коллег Аркадий Исаакович отличался широтой интересов, жизненной активностью, не поддававшейся ни возрасту, ни усталости, ни болезни. Постоянно посещал театры, выставки, концерты. Я встречала его и в "Ленкоме" на "Диктатуре совести", и в Доме культуры медиков на очередном юбилее бывшего театра-студии М. Розовского "Наш дом". Радовался успехам молодых. Очень нравились ему фильмы Алексея Германа, которого он знал еще мальчиком, будучи хорошо знаком с его отцом: "Вот бы пригласить Алешу поставить у нас спектакль!"

В эти последние годы и месяцы Райкин много думал о будущем своего театра. Изменения в политической жизни радовали и одновременно заставляли размышлять о содержании сатирического искусства в условиях гласности. Понимал, что нацеленность на социальную критику должна уступить место интересу к личности человека, к его духовному миру. Новый спектакль, над которым он работал с писателем С. Альтовым, сохранял прежнюю структуру, однако Райкин видел, что обновления требует не только содержание, но и форма. "Нельзя бесконечно эксплуатировать ту форму, в которой мы привыкли играть. Молодежь может нас не понять. А театр, который не посещается молодежью, мертв",- говорил он мне не раз, утверждая и вместе с тем как бы спрашивая, проверяя себя.

Создание "Сатирикона" (название появилось позднее, в 1987 году, с 1982 - Государственный театр миниатюр) потребовало от Райкина решимости и мужества. Дело заключалось не только в тех титанических усилиях, которые надо было затратить, чтобы построить здание театра, получить квартиры и прописку приехавшим из Ленинграда актерам, репетировать новые спектакли дома, в гостинице "Пекин" - где придется... Трудности набегали одна за другой и, как правило, никто, кроме самого Аркадия Исааковича, не мог их решить. Но главная трудность - преодолеть самого себя. Без малого сорок пять лет каждый спектакль был его, Аркадия Райкина, спектаклем. Публика шла "на Райкина", хотела встречи именно с ним. Теперь же, оставаясь во главе театра, нужно уступить место другим! Чего стоило ему такое решение, мы никогда не узнаем. На его счастье вырос талантливый сын, на которого он мог положиться. Не знаю, согласился бы Аркадий Исаакович иметь рядом кого-то со стороны. Верил в Костю. Гордился им. И все- таки было трудно.

Райкину не довелось увидеть спектакли, показавшие, что "Сатирикон" имени А. И. Райкина ищет и обретает свое собственное художественное лицо. Оно совсем иное, но ведь театр и не мог оставаться прежним - известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Райкин успел сделать очень много. Хорошо, что он успел рассказать и почти довести до конца свои "Воспоминания". Путь рукописи к читателям оказался долгим и непростым. Подготовленная к печати в издательстве СТД РСФСР и набранная в типографии, она лежала без движения в то время, как наша жизнь разительно менялась. Уже нет Музея эстрады, открытие которого так радовало Райкина. Некоторые главы, например, рассказ автора о любимых художниках, записанный в начале 80-х годов, когда о выставке П. Филонова не могло быть и речи, утратили свою свежесть и остроту. Но менять что-либо в тексте мы не сочли возможным.

Е. Уварова

1988-1992

Мемуары - коварный жанр. По моим наблюдениям, некоторые мемуаристы-актёры оказывают себе плохую услугу, когда, прибегая к помощи профессиональных литераторов, излагающих на бумаге то, чем они сами в состоянии поделиться лишь устно, в то же время вольно или невольно делают вид, что не только вспоминают и размышляют, но и владеют пером. Во избежание излишней двусмысленности, подрывающей доверие к мемуаристу, я не считаю нужным таить, что литератором не являюсь. Эта книга не написана мной, а рассказана. И прежде всего прожита. Что, полагаю, само по себе достаточное основание для того, чтобы я мог отвечать за всё, о чём в ней говорится. Фотографии из семейного альбома дополнят мои воспоминания.

А.Р.

1980-1987 гг.

I

Эспланада

Родился я в 1911 году в Риге. Родители увезли меня оттуда пятилетним, но во мне существует как бы мерцающее ностальгическое чувство к этому городу, к дому номер 16 по улице Дзирнаву.

Однажды, впервые за целую вечность, я решил посетить свое детство. Приезжаю в Ригу, иду на Мельничную - Дзирнаву, не без труда отыскиваю дом, поднимаюсь на второй этаж и, поколебавшись немного, звоню в квартиру, где когда-то - бог знает когда - обитала наша семья. Твердо сознавая, что мне это необходимо (зачем - не знаю), прошу меня впустить. Конечно же, я обнаружил совсем незнакомых людей. От нашей семьи не осталось никаких следов. Чувствую себя в чужом доме. И все же то, что я тогда испытал, нельзя назвать разочарованием.

Наша жизнь воскресла передо мной. Точно не исчезала вовсе, а только таилась под спудом времени - невидимая, неслышная посторонним, ожидающая моего прихода.

Не помню, впрочем, сколько было у нас комнат (не исключено, что теперь там что-то перестроено). И какая была у нас мебель, тоже не помню. Вообще, как ни странно это прозвучит, облик той жизни в моем восприятии смутен, притом что образ ее весьма отчетлив.

Образ раннего детства, невыразимо волнующий, почти музыкальный, отнюдь не фантазия, не причуда сентиментальной старости. Скорее - голос памяти. Реальность промежуточных состояний между явью и сном. Или - пожалуй, так будет более верно, более полно - точка отсчета эмоциональной и даже духовной биографии человека. Воспоминания обрывочны, пунктирны, они никак не выстраиваются в сюжет.

В самом деле, чего только не было в моей жизни... но ничто не стерло, к примеру, восторга от первой в жизни поездки на трамвае, который казался мне ослепительным чудом.

Скорость движения (небывалая скорость!) захватывала дух и рождала чувство превосходства над пешеходами.

Прижавшись носом к стеклу и как бы забегая вперед (насколько позволял ракурс обзора), я выбирал кого- нибудь из тех, кого трамваю предстояло настигнуть, и постепенно, по мере обгона скашивая взгляд в противоположную сторону, следовал за своей "жертвой" до тех пор, пока она совершенно не скрывалась из виду.

Немало удовольствия получал я и от наблюдений из окон нашей квартиры. Одно из них - кухонное - выходило на дровяной склад. Подъезжали подводы с запряженными в них громадными лошадьми "битюгами", и под громкие крики возчиков и грузчиков шла выгрузка бревен, досок и жердей.

Другие окна выходили во двор, где находилась частная гимназия. Мне нравилось смотреть, как гимназисты, удивительно ловкие, а главное такие самостоятельные (и в то же время не настолько большие, чтобы я не чувствовал в них детей), занимаются во дворе гимнастическими упражнениями или просто носятся как угорелые на переменах... Но сколько же можно стоять у окна без движения?! И сколько же можно вести наблюдения за тем, в чем не можешь принять участия сам?!..

Двор был запретен, зато была доступна Эспланада.

Эспланада - парк возле оперного театра. Мало сказать, парк. То была моя вотчина. Или, если угодно,- средоточие моих страстей.

Две соседские девушки возили меня туда в сидячей прогулочной коляске. По нынешним моим подсчетам, я в ту пору уже перестал быть "колясочником", к тому же расстояние было небольшим, я мог одолеть его и пешком. Однако таков был ритуал, очевидно, доставлявший моим спутницам удовольствие не меньше моего. Как я теперь понимаю, они были очень молоды, и гуляние со мной являлось для них чем-то вроде игры в "дочки-матери". Впрочем, это наверняка были серьезные девушки, если моя мама оказывала им такое доверие.

В парке, или, как рижане говорят до сих пор, на Эспланаде, всегда было привольно и радостно, по воскресеньям еще и торжественно. В воскресные дни по аллеям фланировали нарядные господа и дамы, а в раковине играл духовой оркестр.

Помню, оркестр играет, а вокруг - всеобщее смятение: потерялся чей-то ребенок. Оркестр играет, а ребенка ищут и не могут найти. Вдруг дирижер обрывает музыку, поворачивается к публике:

- Родители, не волнуйтесь, ваш ребенок здесь.

Меня потрясло, что дирижер, оказывается, наделен даром речи.

Много позже я оценил в этом событии могущественную природу апарта - такого сценического приема, который, явно разрушая магию представления, замкнутого в себе, способен творить новую магию - открытого сближения артиста и публики.

Мамино и папино

Дед - отец мамы - владел аптекой. Она примыкала к жилым помещениям его дома, пропитанного запахом лекарств. Я был привычен к этому запаху, не вызывавшему во мне тоскливого, гнетущего беспокойства, как часто бывает. Напротив, он связан для меня с чем-то уютным, теплым, очень домашним.

Самого деда помню плохо. Но по семейным преданиям знаю, что он, как и вообще родственники по материнской линии (все они были коренными рижанами), отличался спокойным и мягким нравом, деликатностью, отзывчивостью, свойственной как натуре его, так и профессии, миссии медика, которую он, получивший образование не только фармацевта, но и врача, осознавал прежде всего как миссию нравственную.

Мне представляется естественным, что такой человек не был чужд гуманитарным интересам и воспитывал в своих детях эстетическое чувство. Один из маминых братьев стал журналистом. Другой славился как страстный книжник и оставил после себя огромную, со вкусом собранную библиотеку. Сестра стала скульптором. Сама же мама была акушеркой. Впрочем, она принадлежала к тем женщинам, жизнь которых не столько определяется профессией, сколько растворяется в семейных заботах и именно в этом качестве излучает внутренний артистизм.

Существует распространенное суждение, что артистическое начало - во всяком случае, на бытовом уровне - выражается непременно в экстравагантной легкости, чуть ли не в легкомысленности и поверхностности. Что ж, бывает и так. Но это вовсе не правило.

Мне приходилось, что называется, по роду своих занятий много размышлять на эту тему и не раз убеждаться в том, что артистизм высшей пробы не что иное, как форма проявления мужества перед жизнью. Способ переносить невзгоды и тяготы стоически, не цепенея от них, не опускаясь до того, чтобы признать даже в самых жестоких из них подавляющую силу рока.

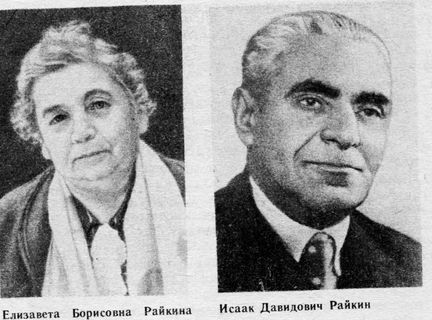

Моя тихая, добрая мама Елизавета Борисовна этим редким талантом обладала вполне. Как она умела терпеть! Как умела прощать! Не унижая себя и ничего не требуя взамен.

Помню, что, исполняя бесконечные домашние дела, она пела арии из опер, романсы, особенно из репертуара Анастасии Вяльцевой, которая ей очень нравилась. Мамина природная музыкальность не получила развития отчасти по отсутствию у нее честолюбия, отчасти по природному неумению действовать решительным образом, когда дело касалось ее лично. Шутка ли, четверо детей, война, революция, голод... постоянная борьба с обстоятельствами. К тому же отец наш, вечно погруженный в работу, не обременял себя участием в домашней повседневности; по крайней мере, гармонию в нее не вносил.

Все проблемы, связанные с нашим воспитанием, ложились на мамины плечи, и она несла этот груз самоотверженно и скромно, никому не навязывая своих переживаний и тревог.

Сколько, бедная, она настрадалась, когда я в 13-летнем возрасте заболел ревмокардитом и болел так серьезно и тяжело, что врачи не надеялись на мое выздоровление, не скрывая этого от родителей. В течение долгих месяцев дни и ночи проводила она у моей постели, не позволяя выплеснуться своему отчаянию и вместе с тем не выказывая передо мной ложной бодрости, которая обычно только раздражает больного, усиливает его мнительность, укрепляет в нем подозрения в неискренности окружающих.

Вряд ли, однако, она исповедовала осознанные педагогические принципы. Отношения с детьми она строила не на принципах, а на любви. Такой светлой, такой беспредельной любви, которая, как мне кажется, давала ей полное право проявлять временами педагогическую, да и просто логическую непоследовательность.

Строга она бывала с нами редко, и даже решившись действовать строго, как, собственно, вынуждала ситуация, она не выдерживала роль до конца. В чем, правда, была одна особенность, которую трудно передать словами, но которую мы ощущали явственно и благодарно. А когда повзрослели, ощутили еще и то, что в этой особенности как раз и заключался неотразимый воспитательный эффект.

Попробую объяснить это так: не то чтобы мама всегда шла у нас на поводу, но она всегда шла нам навстречу. А если все-таки выговаривала нам, то не заходила в этом дальше сдержанно-укоризненной интонации.

Не хочу делать обобщающие выводы, но именно в нашем случае такое воспитание не оказывалось чревато ни разболтанностью, ни эгоцентризмом детей. Разумеется, мы и проказничали, и капризничали, но огорчить или обидеть маму невольно, а тем более намеренно, значило совершить нечто невыносимое для самих себя.

Был у меня на совести один проступок перед мамой, обусловленный расчетом на ее доброту и доверчивость. То есть это, конечно, не единственный и, наверное, не самый серьезный мой проступок. Но он врезался в память, так как имел неожиданные последствия много лет спустя.

В школьные годы (мы жили уже в Ленинграде) мне прописали рыбий жир, к которому я относился с омерзением, вполне понятным каждому ребенку. На какие только хитрости я не пускался, чтобы избежать очередной столовой ложки этого пойла. То клятвенно уверял, что сегодняшнюю порцию уже принял, а мама забыла или не заметила; то в ее присутствии имитировал, что наливаю из бутылки в ложку и затем проглатываю (хотя на самом деле наклонял бутылку под таким углом, чтобы ее содержимое не достигало отверстия). При этом я убеждал маму невинным взглядом - глаза в глаза. Или же тем, что натурально морщился и кривился. Так продолжалось несколько лет, и постепенно ее бдительность окончательно ослабла. В результате в кухонном леднике (был такой предшественник холодильника: специальный шкафчик, вмонтированный в стену и тыльной стороной выходящий прямо на улицу) образовалась целая батарея бутылок с рыбьим жиром. Так они простояли много лет, как обычно в доме хранятся старые вещи.

Вышло так, что этот рыбий жир помог во время войны маме, папе, сестре Белле и младшему брату Максиму. Поддерживал их силы.

Конечно, это случайность. Спасительная случайность, не более того. Но мне видится в ней нечто символическое, достаточно верно схватывающее дух мамы, каким он навсегда запечатлелся во мне. Ибо все, в чем она принимала участие, рано или поздно оборачивалось спасительным или утешительным исходом для ее близких.

Рассказывать о маме очень трудно. Труднее, чем об отце. Ее биография лишена видимой событийности, острой характерности, занимательности, всего, что может придать объемность и живость портрету ушедшего человека.

Мамы давно нет на свете (она умерла в середине пятидесятых, восьмидесяти восьми лет), а мне все кажется, что я не все ей сказал. Был недостаточно внимателен. Жизнь была скупа на радости, а мы не то что не замечали этого, но как бы считали, что это в порядке вещей, что по-другому и не может быть: какова жизнь, таковы и радости...

Среда, в которой сформировался мой отец, Исаак Давидович, была иной.

Дед по отцовской линии происходил из какого-то местечка, затерянного в лесах Белоруссии, и до конца дней изъяснялся на невообразимой смеси идиш, русского, белорусского и немецкого. Дед держался обрядов с той чрезмерной и как бы демонстративной педантичностью, какая присуща людям, признающим над собой лишь закон формы, закон обряда. Будучи домашним деспотом, он пытался и детей, и внуков своих наставить на путь ветхозаветных истин. По его настоянию меня даже пробовали отдать учиться в частную древнееврейскую школу. Благочестие деда сочеталось с суровостью, даже жестокостью. Ему ничего не стоило отвесить оплеуху уже взрослому женатому сыну - моему дяде. Что должно было способствовать развитию в сыне главного, с дедовской точки зрения, жизненного качества - умения твердо стоять на ногах. Сам дед был полон жизненной силы во всех отношениях. Он прожил до девяноста четырех лет. Может, прожил бы и дольше, но, танцуя на чьей-то свадьбе, неудачно спрыгнул со стола.

Его жизнеощущение в какой-то степени передалось моему отцу, с отрочества узнавшему, что такое самому заработать кусок хлеба, и не просто запомнившему эту науку на всю жизнь, но и на всю жизнь оставшемуся в ее плену, то есть так и не сумевшему подняться над ее сугубо "хлебной" философией.

Отец изведал много лишений, прежде чем занял относительно безбедную должность лесного бракера в Рижском морском порту. Там в его обязанности входило встречать и контролировать груженные лесом суда и баржи, а также ездить в другие порты, где он отбирал и закупал образцы лесоматериалов. Круг его общения составляли купцы, подрядчики, лесничие, сплавщики леса - люди, к сантиментам непривычные и, казалось, кроме своих лесоторговых дел, ничем не интересующиеся.

Как я уже говорил, он мало уделял нам внимания. Мы его попросту редко видели: работая не покладая рук, отец постоянно находился в разъездах. Стоило ему появиться, как он тотчас же начинал отчитывать нас. И не по какому-нибудь конкретному поводу, а на всякий случай, для острастки. По праздникам он ходил в синагогу, соблюдая обряд, но не так истово, как дед, и нас, детей, не неволил. Иногда я сопровождал его (мама редко ходила в синагогу). Помню кантора, который очень старался показать, что у него сильный голос. Но я совсем не понимал, о чем он поет, и скучал.