Вопрос о том, что делал Михаил Агафангелович с 1917 по 1922 год требует серьезных архивно-исторических розысков, причем, скорее, в Польше, чем в России. Эти розыски я начал в августе 2005 года, и - пока - никаких успехов. Возможно, эту часть мемуарных моих заметок еще придется переписывать, но сейчас я все-таки рискну слепить свою догадку по совокупности фактов и соображений вокруг этого имеющихся. Даже интересно будет сравнить, тем более что варианты простираются до возможности обнаружения кровных родственников в Польше. Напомню, что М. А. - чуть больше 50, и он женат или был женат на женщине девятнадцатью годами его моложе, так что даже вариант "седина в голову…" представляется отчасти вероятным, хотя, учитывая вопрос уже в этом тексте заданный, это маловероятно. А что вероятно?

В России революция. Генерал - безусловно, революционная мишень. И хотя генерал он не строевой, а, скорее, технико-технологический, что-то подсказывает мне, что единение с восставшим народом (а точнее так - большевистский переворот) как-то не вписывается в послужной список этого дворянина Калужской губернии, и желание к нему присоединиться никак не проглядывает из дальнейшего его поведения.

С 1915 по 1918 год Польша оккупирована Германией и Австро-Венгрией. В ноябре 18-го создание независимой Польской Республики, приход к власти Пилсудского, затем становление польской армии, военная операция против Украины, встречный удар Красной Армии, печально для Тухачевского и его войск закончившаяся Варшавско-Львовская операция 1921 года. "Он уже три года живет в Варшаве" (это, очевидно, следует из не сохранившегося письма М. А. в Рязань жене. - А. С.), "…заделался польским подданным", то есть, вероятно, за какие-то заслуги получил польское гражданство. Каковы могут быть заслуги перед Польшей русского генерал-майора, имеющего опыт укрепления границ, разведки (пограничная стража предполагает и это) и ведения боевых действий, патриота России и врага захвативших в ней власть большевиков? Скорее всего, строительство и укрепление польской армии, ведь в те годы не было так популярно, как в наши дни, назначать боевых генералов на гражданские должности.

К 1922 году ситуация стабилизировалась, и генерал Симонов - по понятным причинам не подававший о себе вестей - пытается восстановить утраченные связи и вернуть себе семью.

■

Ну вот, в России воистину надо жить долго, все мои польские разыскания через друзей в польском посольстве, через посла, через журналистов в Польше и через друзей-историков, так или иначе имеющих с польскими архивами дело, дали наконец хоть какой-то результат. Отыскался хоть малый, но все-таки "след Тарасов".

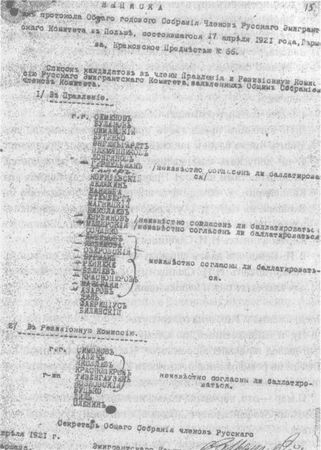

Передо мной ксерокопия выписки из протокола "Общего годового Собрания Членов Русского Эмигрантского Комитета в Польше, состоявшегося 17 апреля 1921 года. Варшава, Краковское предместье № 66".

Пункт 2 - список кандидатов в Ревизионную Комиссию.

"г. г. Симоновъ

Савичъ

Яковлевъ

Красноперовъ

г-жа Тизензгаузенъ

Козловскш

Буцько

Диль

Оленинъ"

Фамилии со 2-й по 6-ю взяты в фигурную скобку, и против нее пояснение: "Неизвестно согласны ли баллотироваться".

И второй протокол, такого же "Собрания", но за 14 и 21 мая 1922 года на этот раз не на одной, а на 7 страницах, снова напечатанный на машинке с "ъ" и "i", т.е. по старой орфографии.

Открылось заседание 14-го в 6 часов 20 минут вечера.

Закрылось в 9 часов 30 минут вечера.

Кандидатом в новую ревизионную комиссию снова внесена фамилия Симонова М. А.

Количество присутствующих на общем собрании не указано, но, судя по тому, что председательствующий просил желающих выступить подавать о том записки, народу там было немало. Нет и никаких указаний на социальный состав присутствующих: кто они - военные, чиновники, промышленники - признаков никаких.

Заседание 21 мая открылось в 6.30 и закончилось в 8.50 вечера. Идет обсуждение работы правления за 1921 год.

Вот одна страница протокола этого обсуждения:

"Страница 5.

В. И. Семеновъ даетъ подробную характеристику и оценку деятельности Комитета за истекший годъ, указавши, что уклонъ въ сторону такъ называемыхъ "малыхъ делъ" обусловливался всей обстановкой деятельности Комитета за истекший годъ.

В. Г. Лехно. Указываетъ, что Комитетъ сделалъ слишкомъ мало и не использовалъ вполне своего авторитета, ограничиваясь преимущественно деятельностью въ Варшаве.

Просил Собрание при выборахъ иметь въ виду, что избираемые должны быть не представителями даннаго Собрания, а интересовъ всехъ русскихъ гражданъ въ Польше. К. Н. Николаевъ, возражая г. Лехно, указываетъ, что Комитетъ сделалъ все, что было возможно при существовавшей политической обстановке, которая не позволяла ставить вопросы въ широкомъ масштабе, а заставляла итти путемъ создания цепи прецедентовъ.

П. Н. Масловъ выражаетъ пожелание встретившее одобрение собрания, чтобы будущее Правление Комитета въ своей деятельности руководствовалось следующими положениями:

1. Расширениемъ круга членовъ Русского Комитета;

2. Закреплениемъ въ ходе практической работы Комитета и утверждениемъ со стороны властей общихъ правовыхъ началъ, регулирующихъ жизнь эмигрантовъ;

3. Тесною связью съ русскими аполитическими организациями въ других странахъ, преследующими идентичныя задачи;

4. Более частымъ созывамъ Общихъ Собраний.

Д. Н. Рагозинъ предлагаетъ просить Правление: 1/ увеличить число часовъ занятий въ канцелярии Правления, 2/ не допускать совмещение какихъ-либо должностей съ должностями членовъ Правления или служащихъ его Канцелярии, 3/ объединить все русския организации въ Варшаве въ одну, и 4/ указываетъ на непрпавильное израсходывание Правлением Комитета 1 000 000 п. мар., пожертвованныхъ Н. И. Савицкимъ.

В. И. Семеновъ даетъ справку, что указанный миллионъ пожертвованъ Н. И. Савицкимъ на определенныя цели, для каковыхъ онъ и использованъ".

Предложения г. Рагозина отвергнуты.

Ну, и единственный, по моему усмотрению, материяльный вывод из вышеговоренного: "Членам Ревизионной Комиссии по ревизованию отчетности Комитета назначить вознаграждение по 35 000 п.мар. каждому".

П.мар. - это, вероятно, польские марки, а члены РК - это и Михаил Агафангелович Симонов, к которому пора мне вернуться.

Последнее упоминание деда Симонова, которое удалось найти в польских архивах

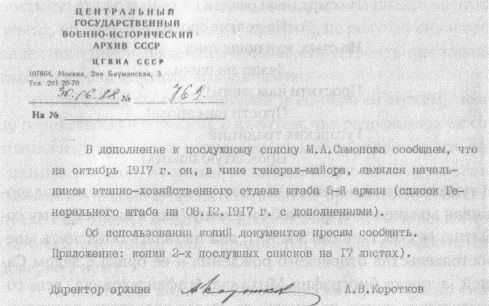

Из переписки с архивной службой Министерства обороны

Значит, по датам письма Оболенских и этих документов совпадают: именно 21–22 годы - период возврата, а точнее так - попытки возврата к прошлому. Правда, нигде не сообщается о перемене гражданства.

Чем он занят? Не знаю, но в комитете активен, хотя и безгласен. Занимается "малыми делами" по причине того, что большими комитету заниматься в Польше не с руки. Им хочется всем, на круг, установить какой-то статус русских эмигрантов в Польше, но пока не выходит. И еще две любопытные детали: желание контактов с русскими "аполитичными" организациями в других странах, т.е. создание или, точнее, воссоздание, виртуальной России в Париже, Монреале, Берлине, Америке.

Мои разыскания продолжают давать не самые оптимистические, но все-таки результаты. 11 ноября 2008 года получено письмо от Адама Замойского, профессора истории Лондонского университета:

"…Я получил такую информацию. "За что купил, за то и продаю".

Симонов действовал в Польше под чужим именем и, скорее всего, принимал участие в различных околовоенных действиях, которые велись под эгидой министерства внутренних дел, чьи архивы закрыты по сию пору. Мой источник сообщает, что какие-то бумаги можно было бы поискать в библиотеке Варшавского университета, но, не зная, под какой фамилией он там действовал, невозможно это отследить (вот откуда потребность в его фотоизображении).

Скорее всего, он действовал там под командованием 2-го департамента польских кадров, а позднее, вероятно, им руководил КОП - полувоенный Корпус пограничной стражи. Значительное число русских военных из Белой армии там, видимо, подвизалось и, что уже звучит совершенной фантастикой - получали содержание из Управления таможни во Львове.

Именно они занимались выдачей бывшим офицерам Белой армии новых документов.

Прошу прощения, что все это огорчающе приблизительно, но таковы обстоятельства".

Ну вот, операция "Ищем дедушку" продолжается, фотографий, как уже говорилось, в отцовском и бабушкином архивах не оказалось ни одной - так что искать их придется иным путем, через Калугу или по коллективным портретам выпускников Академии Генштаба, если таковые делались.

Оптимистично звучит название Корпуса пограничной стражи - это нечасто встречающееся понятие - последнее (в Русской армии) место службы деда Михаила.

Ну что же, кто ищет…

А семья почти в полном составе с конца 1917 года - в Рязани, где они худо-бедно, но кормятся, бросив имущество и жилье в опустевшем для них и оголодавшем для всех Петрограде. Мать с двумя незамужними дочерьми вернулась из Рязани в 20-м нищая, по непрактичности и деликатности своего способа общения с человечеством. Две другие дочери - старшая с тремя детьми и младшая с сыном - застряли в Рязани. Старший зять - инженер-майор Тидеман погиб в 17-м. И в отличие от зятя Симонова погиб надежно, навсегда. О младшем зяте ничего не известно, и в ощущении семьи он тоже, скорее всего, погиб, о чем они почему-то не скорбят. С 1918 года потерялся в потоках эмиграции сын Николай, и только природный оптимизм да ответственность друг за друга поддерживают слабый жизненный тонус этого семейства в рязанские три года. По мере сил и умений дочки служат. По стечению исторических обстоятельств их способности лежат в самых невостребованных областях жизни: языки, книжки, дети, культура. И все время - чужие, опасно чужие с их княжеским происхождением, пусть даже без серьезных претензий. Но все-таки помните: "…До 25 лет сама не раздевалась" - до какой-то степени это часть жизненного опыта всех женщин семейства Оболенских.

Вот на этом фоне и происходит знакомство Александры Леонидовны с преподавателем Рязанского пехотного училища А. Г. Иванишевым.

Седая с молодых лет, 28–29-летняя красавица, с маленьким сыном и без всяких перспектив и тридцатисемилетний холостяк, служака, пораненный и потравленный газами, с единственным достоинством, очевидным с первого взгляда, - надежный, как армейский штык, с принципами поведения неизменяемыми и даже не обсуждаемыми. И это для младшей из Оболенских с ее трепетными полетами фантазии и борениями духа. Уж как там они поладили, сказать не возьмусь, но то, что этот роман продолжался долго и решение выходить или не выходить за этот штык замуж давалось Алиньке ценой нелегкой, тем более что дед Саша, как я его понимаю, никаких вариантов совместной жизни, кроме замужества, не знал, не обдумывал и не предлагал. То есть эфемерному и явно омраченному прошлому противостояло жесткими рамками ограниченное, зато надежное, предвидимое будущее. И она мечется, то решительно отвергая возможность отъезда с сыном в Польшу, то вдруг соглашаясь на этот отъезд, но, увы, без малейших гарантий, не получая никакого надежного подтверждения возможности устроить там жизнь такой, как она мечтала, выходя замуж.

Что-то стоит между Алинькой и ее первым мужем, между семейством Оболенских и их зятем, чья родословная не сохранилась в преданиях и документах, между радостью, что он, оказывается, жив, и какими-то тайными причинами, разъедающими эту радость, препятствующими продолжать совместную с ним жизнь, между его дворянским долгом и каким-то бытовым поступком или чередой поступков, подорвавшим доверие к нему.

Есть всего два вида болезней, про которые можно сказать "раз что он человек больной", сказать походя, как о чем-то делающем дальнейшую совместную жизнь либо жертвенной, либо невозможной. Это душевное нездоровье или то, о чем, в присущем ему романтическом стиле, написал в тридцатом году Михаил Аркадьевич Светлов. Стихотворение называется "Большая дорога", и последние две его строфы звучат так:

Большая дорога

Манит издалече,

Зовет к приключеньям

Сторонка чужая,

Веселые вдовы

Выходят навстречу,

Печальные женщины

Нас провожают…

Но смрадный осадок

На долгие сроки,

Но стыд, как пощечина,

Ляжет на щеки…

Простите нам жены!

Прости нам эпоха!

Гусарских традиций

Проклятую похоть!

И туманные разъяснения Алиньки во времена, когда, поддерживая во мне интерес к себе и к отцу (как к важнейшему событию ее собственной жизни), она пыталась объяснить мне обстоятельства отцовского рождения и ее брака с дедом Сашей, а также биография Михаила Агафангеловича, всю сознательную жизнь военного, до 42 лет холостого, воспитанного в офицерских традициях и холостяцком попустительстве к собственным мирским слабостям, и служба вдали от дома, и война, война, идущая уже год, - все это вместе наводит на мысль, что, когда он в апреле 1915 года получает отпуск по болезни, болезнь эта - прямое следствие "проклятой похоти гусарских традиций". И именно тогда, в конце февраля, первых числах марта, берет начало жизнь единственного Алинькиного сына, не только горячечно любимого, но и трепетно оберегаемого всю его юность от последствий болезни его отца, когда тревога за каждый его чих умножается болезненным страхом: а не связано ли это его недомогание с отцовской неверностью, имеющей или могущей иметь последствия самого низменного, в ощущении Алиньки, характера?

Я долго мучился над предыдущим куском текста, потому что никак не мог его сформулировать так, чтобы, с одной стороны, мысль моя, в сущности довольно простая, но для дальнейшего изложения кажущаяся мне чрезвычайно важной, была высказана недвусмысленно, а с другой стороны - сфера эта столь деликатна, что любая двусмысленность бросила бы тень на историю моей семьи, на саму семью, которой я обязан своим рождением, и на многие неожиданные и очень важные для понимания более близких мне по времени обстоятельств жизни этой семьи.

Ну, как говорится, слава богу, гора с плеч, а теперь хотелось бы понять, как все эти тайные для меня, но хорошо известные отцу и его старикам, обстоятельства сказались на его собственной жизни в самый существенный период - время формирования личности.