Я, честно, не знаю, хорошо это или плохо, но было именно так: что-то важное в детстве и ранней юности мы недополучили, что-то, видимо, приобрели. Мы, например, были более светскими, что ли, мы не робели перед величиной города в котором жили, мы не боялись "чужих" районов, у нас не было разделения на "нашу" и "не нашу" территорию. Мы чувствовали себя в метро как рыбы в воде и даже некоторые закономерности общежития познавали раньше своих ровесников: я, например, с детства по собственному опыту знал, что двигаться вперед тебе мешают в первую очередь те, кто идет с тобой в одном направлении, а чтобы все-таки уметь их обгонять, надо смотреть и предугадывать движения окружающих, а не сосредотачиваться на собственной скорости - так получается намного быстрее. Забавно, что через много лет давний приятель, почти родственник нашего семейства, Генрих Шур, который тогда был тренером по спортивному ориентированию, рассказал, что учиться читать карту на бегу очень удобно именно в метро - он это неоднократно применял в своей тренерской практике. Так что в определенном смысле мы были взрослее своих сверстников. И еще - помните, я говорил о состязательности как о важной составляющей школьной атмосферы. Так вот, даже сегодня, на исходе седьмого десятка, я, если самочувствие позволяет, с удовольствием обойду на метрополитеновской дистанции любого молодого лоха, не владеющего этой техникой: в какой из пролетов надо сунуться, как обойти толпу, движущуюся поперек, как не попасть в ситуацию, когда ты вправо и он - вправо, ты влево, а он об тебя - шмяк, как различать возраст впередиидущего, потому что самые непредсказуемые в метро люди - это старики. Глазомер редко меня подводит, так что вполне в духе Максима Горького могу о себе сказать: всем лучшим в себе я обязан… метро и Александру Александровичу Гугину - нашему школьному учителю физкультуры.

Не знаю, был ли он в молодости выдающимся спортсменом, хотя слухи такие среди нас ходили, но энтузиаст физической культуры и спорта он был выдающийся, как сегодня сказали бы - фанат. Лет ему было под сорок - его сын Валька учился со мной в одном классе. Сам Сан Саныч был сухой, поджарый, всегда элегантный и в спортивном, и в цивильном обличьи, с узким, хорошо вылепленным аскетическим лицом и редко появлявшейся, но совершенно ослепительной, белозубой и нежной улыбкой. При этом - фотограф и изобретатель. Мне довелось принимать участие в демонстрации изобретенного им тренировочного снаряда под названием "параллельные бревна" на конференции учителей физкультуры. Такого снаряда я больше никогда и нигде не видел и допускаю, что снаряд не прижился, как, впрочем, не прижились и другие изобретения Гугина по части методики вовлечения юного поколения в активные занятия спортом. Но мне довелось не только демонстрировать этот его снаряд, но и заразиться идеей Сан Саныча, что спорт составляет важную, неотъемлемую часть жизни любого молодого человека, а если ему повезет, то может и остаться с ним на всю остальную куда более продолжительную его жизнь.

Но главным открытием и каждодневной заботой Александра Александровича была последовательно, из года в год создаваемая та самая атмосфера состязательности: каждое школьное соревнование, каждый рекорд отражались на огромном стенде спортивных успехов школы. Там были все рекордсмены пятых, шестых, а впоследствии и девятых-десятых классов: фотография, дата, достигнутый результат. И победившие команды, и чемпионы года, чего там только не было. Мне довелось раза три или четыре видеть себя на этом стенде, и я гордился этими фотографиями не меньше, чем впоследствии гордился своей фамилией на памятной доске серебряных медалистов 1956-го - моего выпускного года. И результаты обновлялись после каждого соревнования: рекордсмен школы среди 6-х классов по прыжкам в высоту, победитель 1954 года по прыжкам в длину, по бегу на 100 и 1000 метров, по толканию ядра и метанию гранаты. Первое, второе, третье места, да я по сей день помню, что рекордсменом школы на 1000 метров был мой одноклассник Володя Хаботин, а в метании гранаты - рыжий Генка Бекетов из параллельного. Когда наша лыжная команда 8-го класса "Б" на общешкольных соревнованиях "сделала" обе команды десятиклассников и "А", и "Б", мы гордились этим как своим личным достижением. Помню и другое: однажды на каких-то очередных лыжных состязаниях команде нашего класса для полного зачета не хватило одного участника: в команде - четверо, зачет по троим лучшим, так они втянули в эту пятикилометровую муку меня. И я, далеко не корифей в лыжах, доползал эту дистанцию под веселые понукания уже закончивших ее моих товарищей по команде: Влада Владимирова, Юрия Шабулина, третьего не помню, скорее всего, Гугин-младший. Я дополз, и они восхваляли меня, как будто без этого они бы не победили. Или на районных играх по легкой атлетике Александр Александрович неисповедимым тренерским чутьем угадал и в эстафете 4 x 100 поставил на последний этап Вадика Николаева, а тот, неожиданно даже для нас, приняв эстафету третьим, странной иноходью, задрав голову куда-то вверх и вбок, обошел впереди идущих и рванул финишную ленточку - как мы были счастливы за школу и как был счастлив за нас бледный от напряжения Гугин.

И отдельно на гугинском стенде: наши ребята - чемпионы Сокольнического района, второй призер по толканию ядра (это был я!). Словом, Гугин этим сбивал нас в какое-то школьно-партриотическое, классно-патриотическое братство. И в командных видах - то же самое. Первая пятерка десятого "Б" по баскету была одновременно первой пятеркой всего района, а лучший наш баскетболист Борька Прозоров - первым парнем во всей сокольнической деревне. И никто ему не завидовал, разве что чуть-чуть, когда он, резко меняя направление дриблинга, шел в проход на кольцо, тому как у него это получалось и как он классно тащил к победе всю команду.

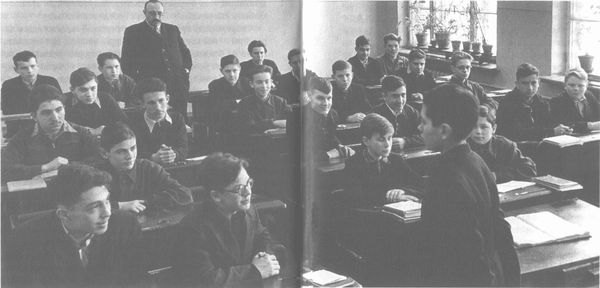

Всех помню наизусть: наш историк С. Е. Левин и Сашка Шнитников - стоят. Сидят в левом ряду: Рыков - Шабулин, Давыдов, Симонов - Адамов, Базаров, Каганович - Грачев. В среднем ряду: Котрелев, Барабанов - Румнев, Симбирцев - Михальцов, Николаев Вадик - Денисов, Самойлов - Антоновский. В правом ряду: Хаботин - Ермишкин, Прозоров, Стуклов, Владимиров - Жуковский. Четырех одноклассников на фотографии нет

Спорт, между прочим, очень отчетливо выявлял еще и характеры - мы многое друг про друга узнали. Проигрывать никто не боялся, а вот побеждать некоторые могли только в тепличных условиях. Где-то в конце 60-х в Англию собкором "Литгазеты" был назначен Володя Симонов - мой одноклассник. Его корреспонденции иногда напоминали бондиану: уходя от преследующей его машины Интеллидженс сервис, он на своем автомобиле нырял в лондонские переулки, секретными дворами шел на встречу со своим информатором, словом, "на войне - как на войне". И только мне, да еще нескольким ребятам, игравшим с ним в баскетбол в одной пятерке, известно было Володино слабое место: если в игре ему пару раз грубо давали по рукам, он переставал играть, а только изображал игру, и его надо было срочно менять, потому что тактика игры "на столба" - а в нашем малорослом поколении Вова со своими 185 сантиметрами, мягкими руками и хорошим прыжком был, безусловно, "столбом" - больше не срабатывала. И читая о его доблестных сражениях с английской разведкой, я хорошо понимал, что либо это все - художественная литература, либо ему еще не дали по рукам.

Совсем иным и по-иному запомнился наш историк Самуил Евсеевич Левин. Он был крупный и круглый и, в отличие от всегда тщательно выбритого Гугина, носил большие вислые усы, круглая огромная голова, круглые очки и печальные (теперь я понимаю - еврейские) за ними - круглые - глаза. Прозвище Сэм он получил сразу, если не в первый день, то только потому, что при первой встрече сильно нас поразил. Класс был, наверное, пятый. Входит-вплывает этот сом, кладет на кафедру школьный журнал и заявляет: "У нас будет разделение труда: я буду учить вас истории, а вы будете следить за дисциплиной. Предмет у меня непростой, и на глупости у меня нет времени".

И так и учил, причем конспекты его уроков по истории, особенно XX века, пригодились мне при подготовке в ВУЗ спустя 5 лет, уже после XX съезда и речи Хрущева. Не верите? Никто не верит. Потому что правда.

Само писание конспектов было для нашего поколения школьников - нечто новое. И конспекты эти не были перечислением событий и дат - Сэм учил нас запечатлевать логику своих (а точнее - его) рассуждений, приводившую к выводу об осмысленности той последовательности событий, о которых вещал учебник.

Сам того не замечая, а может, с учетом мудрости его и лукавства, сознательно, подрывал Сэм основы учебного процесса: он учил нас спорить с учителем. Причем если по-началу это напоминало игру котенка с бумажкой, где котятами были мы, а он подбрасывал нам бумажки трудноразрешимых вопросов, то к середине десятого игра шла серьезная: ты сидел на теме, как медведь на дереве, перед кажущейся истиной, как перед дуплом с пчелиным медом, а Сэмова аргументация лупила тебя со всех сторон, как подвешенное бревно, тем сильнее, чем сильнее ты его отталкивал. Это сравнение имеет только один недостаток: из него незаметно, какое удовольствие, получали при этом действе и медведь, и бревно. Сэм так увлекался, что именно тут обнаружилась его главная слабость: вместо опросов или повторения пройденного его легко было втянуть в спор и заставить забыть об остальном. Те, кто не очень любил историю или забыл выучить урок, часто обращались к нам с этой просьбой. И мы их редко подводили.

Много лет спустя я попытался понять и сформулировать, чем отличается знающий от недознающего. Недознающий предпочитает аксиомы, а при необходимости что-то доказывать пользуется языком туманной недосказанности, создавая из него дымовую завесу своему профессиональному недознанию. Знающий может ясно и недвусмысленно сформулировать даже то, чего еще не знает, ибо не боится своего незнания, рассчитывая на себя, а не на туман науки, в которой заблудился сам и пытается заблудить своих слушателей.

Сэм был из знающих. Он легко ставил приличные отметки тем, кто учил, но не интересовался. Зато тем, кто лез с ним спорить, охотно раздавал по ходу четверти тройки, которые в итоге четверти надежно складывались в пятерку. Как я потом узнал, выгнали его в 49-м или 50-м из какого-то гуманитарного техникума, и учебный принцип ВУЗа - даю больше, чем ты можешь взять, но уж и ты постарайся: возьми хоть чуть-чуть больше, чем тебе положено, - выполнялся им неукоснительно. Отношения с ним у моих двух классов (а я успел поучиться и в "А", и в "Б") складывались серьезные и уважительные. Мы были в девятом, когда по школе пронесся слух, что в шестом классе сорвали урок истории, карательным отрядом понеслись мы в этот шестой класс, и там состоялся разбор полетов с демонстрацией кулаков и обещанием намять бока по-серьезному. Помогло. Кстати, внешкольными делами Левин не занимался вообще, не организовывал кружков, не брал классного руководства и вообще со школой имел только одну и единственную связь: учил оболтусов думать с помощью исторических знаний. Но место в нашей школьной жизни занимал очень заметное.

С точки зрения появления лидеров школа - это многоборье, во всяком случае у нас было именно так. Сюда входили и гуманитарные успехи, и математика с химией, и спортивные достижения, и участие в самодеятельности, и английский язык, и пионерско-комсомольская работа, и даже околошкольные достижения - победы в смотрах, олимпиадах, спортивных школах, конкурсах самодеятельности за школьными пределами. А вот физика, например, не входила. За все годы школе так и не удалось найти для нас приличного физика. Преподавали физику какие-то недоучки на фоне остальной нашей гвардии. И как это вышло, что из наших будущих докторов наук больше всего оказалось физико-математиков, - это я вам объяснить не берусь, но догадка одна у меня есть и, хотя лично для меня эта догадка исторически имеет печальный оттенок, я ею рискну поделиться.

Все дело в нелюбимом мною нашем математике, хоть убей, фамилию не помню. Звали его Михаил Арсентьевич, и был он из всех классических математических сухарей самый сухой. Длинный, мосластый, с сипловатым, легко срывающимся на фальцет скрипучим голосом, он обладал изрядным чувством юмора, но юмора въедливого, раздражающего, пригодного, скорее, как отмычка или нож для вскрывания устриц, словом его юмор был как песок в моторе - скрипуче-тревожный. При внешне ровном, редко выходящем за определенные для себя рамки, отношении к ученикам он и не думал скрывать, что "математика в его лице" - это он так выражался, благосклонна к тем, кто может, равнодушна к тем, кому это не дано, и непримиримо презрительна к тем, кто мог бы, но не хочет.

Все у нас начиналось хорошо, до седьмого класса Михаил Арсентьевич относился ко мне благосклонно, хотя я и тогда звезд с неба не хватал, и в первую пятерку математиков класса не входил. Но тянулся. А потом в восьмом - забуксовал: то ли влюбился, то ли надоело стоять на цыпочках, то ли подростковый кризис у меня наступил, то ли все это и еще что-то вместе, но тянуться я перестал и немедленно стал получать тройки, и скрипучее острие Михарсентьевского юмора обратилось против меня. Не хотел он, чтобы я перешел в категорию тех, кому не дано. Две четверти он честно ставил мне три балла, надеясь меня вразумить. Я не вразумлялся, и Михаил Арсентьевич сказал мне фразу, которую в силу буквального ее выполнения в дальнейшем, я хорошо запомнил:

- Симонов, - сказал математик, а он всегда и всех называл по фамилии, - запомни, математика в моем лице тебе за это отомстит!

Девятый класс я пахал как проклятый. И не из-за Михаила Арсентьевича, а просто стало неприятно хромать на математическую ногу, получалось, что этот - важный для школьного многоборья вид - у меня заметно отстает. Два раза за всю мою школьную жизнь учеба была для меня работой. И это был один из них. Математик все видел, к усилиям моим относился с иронией, но отметки ставил за сделанное, так что к концу девятого класса я вернулся на свой уровень: конкурсных и вузовских задачек, как какой-нибудь Замараев или мой приятель Сашка Шнитников, не щелкал, но по школьной программе уже порхал бабочкой на грани "четыре-пять". Однако математика, как и предупреждал меня Михаил Арсентьевич, мне отомстила: когда пришла пора выводить выпускные отметки, единственный предмет остававшийся на усмотрение учителя, был тригонометрия. По алгебре и геометрии сдавались экзамены, там для волюнтаризма поле было сужено, а по тригонометрии в двух четвертях у меня было 5, в двух - 4, Михаил Арсентьевич недрогнувшей рукой вывел мне итоговую четверку, оказалась эта четверка единственной, и вместо золотой получил я серебряную медаль.

А может, и не в этом дело. При первых двух выпусках нашей школы золотых медалей каждый год оказывалось по три - это, видимо, был отпущенный нам лимит, и, рассуждая, кого же отделить от будущих благ в наш год, педсовет решил эту проблему не в мою и не в тригонометрии пользу.

Но если честно: я горжусь, что в родной школе вишу на стенке, а уж в каком качестве - мне как-то все равно. И тогда было все равно, а уж потом - тем более. Но Михаила Арсентьевича я запомнил на всю жизнь.

У каждого многоборца есть свои сильные, ударные виды. У меня их было два: школьная самодеятельность и английский язык. И обе связаны с одним и тем же учителем. Звали его от Таптыкова наоборот: не Дмитрий Николаевич, а Николай Дмитриевич, зато фамилия его через десяток лет после окончания нами школы стала неприлично знаменитой, хотя мы этого, слава богу, не застали, а потому фамилия Чубурашкин не казалась нам чем-то особенно смешной. Ну Чебурашкин и Чебурашкин, ни у кого не вызывавший желания спросить, как здоровье крокодила Гены. Ему и без этого досталось: был он стремителен, но хром, причем тяжело, заметно; изощрен, но не изыскан: английский знал прекрасно, но говорил на нем с русским прононсом; ставил с нами отрывки из классики, но когда дело дошло до самостоятельного творчества, не нашел ничего лучше, как перевести на английский сцены из книги партизана Федорова "Подпольный обком действует", и весь наш школьный партизанский отряд, и даже поганые немцы зачем-то заговорили по-английски. Видимо, фамилия ему настолько не шла, что даже прозвища ему школа не придумала. Человек был истовый, если что ему втемяшилось в голову - все, не вырубишь топором, и потому воевали мы постоянно, на обоих фронтах, которыми он командовал.