С начала 60-х мы ко всему прочему стали с Володей еще и соседями. Его писательская 9-этажка последней встроилась в нашу аэропортовскую кооперативную деревню. Ее составили два кооператива: наш с мамой дом - "Московский писатель" и четыре дома - "Советский писатель". Здесь все про всех знали, как и положено в деревне, потому что и те, кто писал, и те, кто редактировал и печатал, жили рядом, а заодно и те, кого прорабатывали и исключали, и те, кто это делал. История Володиного исключения из Союза писателей хотя и происходила на Поварской, в то время - улице Воровского, где размещался Союз писателей, но отзывалась на нашем пятачке. Лучше всего это, конечно, описано в знаменитой "Иванкиаде" Войновича. Роман Корнилова о том, как его исключали из СП, куда менее известен. Что неудивительно, учитывая, что все диссидентство Войновича было шумным и публичным, а бестрепетная война Корнилова за достоинство литератора не вызывала никакого ажиотажа. И все-таки такие когда-то приличные люди вроде Якова Козловского и других противников Володиной позиции стали, по сути, нерукопожатны в наших аэропортовских дворах.

После исключения Володя не то чтобы замкнулся, он просто до минимума свел свои контакты с внешним миром. К счастью, мы с мамой входили в этот оставшийся минимум. Володя в это время практически не писал стихов или писал очень редко. Его потянула к себе проза, и мне, тогда кинорежиссеру, было ужасно обидно, что первая повесть Корнилова "Девочки и дамочки" не могла быть поставлена в кино, хотя именно она была самой киногеничной из всего Володей написанного. И сам Корнилов в это время как-то увлекся кинематографом - то ли времени смотреть кино стало больше, то ли по какой-то другой причине, только я помню Володю этих лет, постоянно обсуждающего со мной все им увиденные киноновинки. Меня он в этих разговорах числил профессионалом, а себя - дилетантом, и хотя взгляды его на кинематограф не отличались изысканностью вкуса, было в них что-то тревожаще-требовательное, словно внутренне он сравнивал увиденное с каким-то неведомым мне эталоном, которого он не знал и сам. Впрочем, и к своей прозе Володя относился совсем иначе, чем к стихам, не чувствовал уверенности, с которой мог говорить о чужих стихах, - к своим он всегда относился критически, принимал многие замечания, хотя вовсе не обязательно с ними соглашался. Прозу свою обсуждал свободнее, легче, что ли, хотя корпел над ней немало.

Но вот наступила перестройка, и Корнилова снова потянуло на стихи. И стихи пошли, пошли валом, оправдывая давно о Володе сказанное в стихотворении Жени Евтушенко, ему посвященном еще в конце шестидесятых:

Предощущение стиха у настоящего поэта

Есть ощущение греха, что совершен когда-то, где-то.

Пусть совершен тот грех не им,

Себя считает он повинным,

Поскольку с племенем земным

Он связан чувством пуповинным.

На первом после огромного перерыва вечере Корнилова в ЦДЛ народу в зале было - не пробиться. По Володиному предложению участвовал в этом вечере и я. Среди выступавших я оказался последним и начал свою недлинную речь с того, что когда создатели стихов поют осанну коллеге, то читателя стихов оставляют на закуску. А я его читатель с далекой юности. И тут я без всякой задней мысли допустил неловкость: прочел стихи Володи из ранних, начинающиеся номером телефона его первой жены.

Телефон: Арбат - один - сорок - восемь семь… - идеальный, между прочим, способ запомнить телефоны, найдя в них мелодию или стихотворный размер… Позднее на банкете ко мне подошла Лара Беспалова, Володина жена и мой бывший редактор, с юмором, но как-то не то обижено, не то наставительно сказала: "Алеша, мне бы очень хотелось, чтобы вы запомнили на будущее и мой телефон."

Я так и сделал: попробуйте сами, на мотив "Варяга": один - пять - один - тридцать два - восемь два.

Потом у Володи выходили книжки, потом Володя долго и мучительно болел, а я то навещал его, то по телефону справлялся о здоровье и все больше и чаще открывал для себя ту роль, которую в Володиной жизни играла Лара. Литературный пуританин во всем, что касается Володиных стихов и Володиных взглядов, Лара - главная опора последних десятилетий Володиной жизни. Я и сейчас, как вы понимаете, звоню по этому телефону, бываю в этом доме, выступаю на вечерах Володиной памяти. И хотя стихи его читаю разные, но смысл того, что понял из многолетнего общения с Корниловым и что пытаюсь всякий раз изложить, так или иначе сводится к двум страничкам некролога, который я написал в день его смерти.

■

Владимир Корнилов умер, как жил - трудно и негромко, словно стесняясь обременять собою общественное внимание. Он, наверное, в русской поэзии один из немногих поэтов, у которых дистанция от стиха до поступка минимальна. Зато обратная дистанция - от поступка до стиха - была у Володи огромная: в его творчестве всего два-три стиха, посвященных, скажем, его многолетнему диссидентству, отверженности, посвященных тому, как ему приходилось работать уборщиком снега или тайком переводить стихи и печатать их под чужими фамилиями.

Володя был высокого накала, высокого каления русский интеллигент - с постоянными сомнениями в своей нужности, талантливости, правильности совершенного. При этом я не знаю случая, когда Владимир Николаевич Корнилов изменил бы себе. Когда "оттепель" сходила на нет и все мы мучались, разрабатывая каждый для себя спасительные идеологемы собственной веры, позволяющие жить нестыдно, примиряясь с происходящим вокруг, в это самое время в поэме "Заполночь" Володя сформулировал свой отказ участвовать во всех этих играх так:

Вера - как в карты пас,

коль рисковать не хочется.

Вера - это боязнь

полного одиночества.

Думают, вера - стяг,

вскинутый откровенно.

А на поверку - страх -

вот что такое вера.

И в самый последней, при жизни вышедшей книжке он снова пишет о том, что все-таки предпочтительнее жить и думать не в стаде, жить и думать одному, самому совершать поступки и самому за них отвечать и мучиться несовершенством жизнеустройства. Может быть, именно поэтому большинство поступков, совершенных Корниловым, были поступками свободного человека.

Первые две его книжки, начиная с книжки "Пристань", были событиями в то далеко не бедное хорошими поэтами время. Он припоздал выходя, однако был замечен и был обласкан, но в его стихах уже тогда был этот корявый, самоедский, очень русский Володин характер и какая-то особенная пронзительная честность, иногда даже казалось - в ущерб звуку, в ущерб красоте слова…

Володю любили поэты, Володю ценили читатели, а когда пришлось выбирать между стезей соглашательства и отверженностью, Володя выбрал отверженность. Я помню звонок по телефону и необычно застенчивый Володин голос: "Вот я тут один стишок перевел… Я могу?" Я говорю: "Конечно, ты можешь!" Володю не только не печатали, но и само имя его не должно было появляться в печати, и поэтому были несколько человек, под фамилиями которых Владимир Николаевич Корнилов мог печатать свои переводы. Время, которое ныне вызывает кое у кого слюнявую ностальгию, властно командовало: "Писатели - в стойло! Писания - в стол!"

По счастью, это был период, когда Корнилов на довольно длительное время ушел от стихов и писал прозу, потому что, конечно же, если можно скрыть авторство переводов, то столь сильная, ни на кого не похожая муза Корнилова, появившись под чужой фамилией, очень быстро потеряла бы свое инкогнито, и весь наш дружеский заговор, дававший Володе лишние два десятка рублей в месяц, развалился бы.

У Владимира Николаевича Корнилова до последних дней сохранилось удивительное качество: он все время ощущал себя болевой точкой этой страны и этого времени. Наверное, это хоть и несправедливо, но естественно, что болевая точка выросла за последнее десятилетие до размеров раковой опухоли.

Одно из стихотворений, написанных им за последние два года, кажется мне диагнозом, поставленным времени, диагнозом, поставленным не благополучным доктором, умывающим руки после осмотра больного, - это диагноз, который само время через Корнилова поставило себе.

Считали: все дело в строе,

И переменили строй,

И стали беднее втрое,

И злее, само собой.

Считали: все дело в цели,

И хоть изменили цель,

Она, как была доселе,

За тридевятые земель.

Считали: все дело в средствах,

Когда же дошли до средств,

Прибавилось повсеместно

Мошенничества и зверств.

Меняли шило на мыло

И собственность на права,

А необходимо было

Себя поменять сперва.

И нет таких лекарств, которые могли бы как-то облегчить, затянуть рану, образующуюся в жизни и в литературе после смерти таких поэтов, как Владимир Корнилов.

Я - разный (Е. Евтушенко)

И если я умру на этом свете,

То я умру от счастья, что живу.

Е. А. Евтушенко

Русский писатель.

Раздавлен

Русскими танками в Праге.

Е. А. Евтушенко

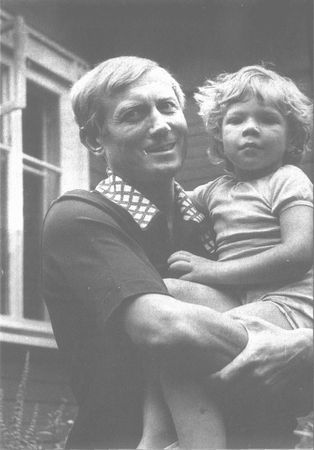

Женя Евтушенко с сыном Петей - ровесником моего сына Женьки

За пятьдесят пять лет знакомства я так и не смог определиться в простейших понятиях: кто я ему, кто он мне, как писать о нем - чинно, с именем и отчеством, или коротко, на ты, как звал его всю жизнь, что в наших совместных историях публично, а что интимно, поскольку и сам он этого не знает, а читая его автобиографическую прозу наталкиваешься на такие интимные подробности, что диву даешься, тем более что многие из них - плод поэтической фантазии - не более того. Самую точную характеристику он дал себе сам на заре его поэтической славы. Он и в самом деле "разный, натруженный и праздный, он целе- и нецелесообразный, он весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый" - и так далее… во все тяжкие… Тогда казалось, что это - гимн поколения, со временем стало ясно, что это выдающаяся по точности автохарактеристика. Буквально к каждому из этих и продолжающих стихотворение метафор и эпитетов я могу привести примеры, свидетелем или участником которых я был, подтверждающие его неизбывную противоречивость. Даже размышляя над названием этой главки, я вдруг понял, что и здесь существует та же неопределенность, как ее назвать:

"Женя" - никак нельзя, так зовут и мою мать, и моего сына;

"Евгений Александрович" - во-первых, я его так называл, только когда стремился его обличить или подчеркнуть дистанцию, да и мало ли Евгениев Александровичей - хоть тот же энтэвэшный Киселев;

Заочное мы его называли кто Евтух, а кто Евтух - тут вам и хорей, и ямб, и стальной зрачок петушиного, стремительно-блудливого глаза, но - фамильярно.

Так что, хоть заметки и сугубо личные, и не претендуют быть ни критическим эссе, ни памятником, назову его по фамилии, как в энциклопедии - "Евтушенко", а уж там, как получится.

■

…Я так хочу, чтоб все перемежалось…

Когда-то мы с Евтушенко довольно тесно дружили, а познакомились в середине пятидесятых, когда он зачем-то выбрал в наперсники юного, влюбленного в стихи школьника из интеллигентной семьи. Имело ли тогда для него значение, что я - Симонов? Думаю, имело, но не определяющее. У него тогда только что вышла вторая книжка "Третий март". Осенью 55-го он впервые повел меня в главный вертеп тогдашнего разврата - в коктейль-холл на улице Горького. Я все его будущие стихи про Беллу Ахмадуллину слышал еще в романтических вздохах прозы: "Первокурсница! Яблоко! Челка! Чудо!!!"

Правда, продолжалось это недолго. В 56-м в августе, когда я уехал в Якутию, в экспедицию, еще ощущение сердечности сохранялось, получал там, в районе ледника Суантар-Хаята, Женины ненапечатанные стихи, верстку поэмы "Зима", получил через маму несколько писем поддержки, а когда вернулся в 58-м, Евтушенко был уже знаменитым поэтом. За это время вышла его третья книжка "Шоссе Энтузиастов", с которой и началась его вселенская слава. В нем стало намного больше Евтушенко публичного и намного реже проглядывал сквозь облака успеха лик Жени частного, которого я знал раньше. А записаться на новенького в бешено растущий круг его друзей-поклонников мне уже не позволяла гордость прошлой дружбы без поклонения. Потом чего только не было. Я был знаком с его женами, с одной дружу и по сию пору, мы были молодыми отцами, обмениваясь бытовыми подробностями роста наших тесно общавшихся тогда, в детстве, ровесников-сыновей. Он дружил с моей мамой и даже создал легенду об их несостоявшемся романе, о чем и написал стихи, но мы никогда не входили в ближний круг друг друга, хотя крути эти регулярно пересекались и в них фигурировали одни и те же имена. Иногда он был мне близок до дрожи, но - через стихи, а не через личные встречи. В общем, он был для меня чем-то вроде беспутного непредсказуемого старшего родича, чья верность идеалам юности совершенно не сопровождается признаками взросления.

■

…Мне нравится в лицо врагам смеяться.

Недавно в "ЕГ" - еврейской еженедельной газете увидел большую публикацию Евтушенко о том, как написан и прочитан впервые был "Бабий Яр". Насчет чтения спорить не буду, скорее всего, так и было: прочел с пылу с жару, не дав отлежаться, там же в Киеве, где оно и родилось, и написалось. У меня, правда, есть фотография, на обороте которой надпись: "Е. А. впервые читает "Бабий Яр" в Политехническом". Многофигурная фотография: Женя на кафедре, видна значительная часть зрительного зала, в котором можно различить Берни Котена, мою маму, меня, в другом углу и ряду - Васю Аксенова - хорошая фотография, особенно для органов: все свидетели легко различимы. Но я готов согласиться: допускаю, что первое чтение было в Киеве, а первое чтение в Москве было здесь, в Политехническом. Зато что касается написания, то уж тут - извини Женя - заполнять банальностями лагуны в собственной памяти, ей богу не стоило.

Та самая фотография - Евтушенко читает "Бабий яр" в Политехническом. 1962 год. Среди зрителей - моя мама, Бернард Котен, я и Василий Аксенов

В июле 62 года мы с мамой впервые поехали в Киев, в гости к Владимиру Леонтьевичу Киселеву - нашему другу, писменнику, собкору "Литгазеты" - не наспех, как я годом раньше, когда меня занесла туда нелетная погода, а не торопясь, с Лаврой, булгаковским домом, Андреевским спуском, варениками Зои Ефимовны - жены Киселева, и прочими достопримечательностями.

В Бабий Яр мы поехали в будний день, ближе к вечеру вчетвером, с Володей и Виктором Платоновичем Некрасовым. Причем поехали на машине - вроде как на экскурсию в уже намоленное местной интеллигенцией место, куда они по возможности привозили каждого приехавшего. Место это - на дальнем берегу оврага, не на том, где происходили расстрелы, а на противоположном, высоком и обрывистом, где еще с довоенных времен сохранилось еврейское кладбище. Здесь в войну размещалась немецкая зенитная батарея, для подходов к которой были методично снесены два ряда памятников, слева и справа от центральной аллеи, ведущей от входа к самому обрыву.

Это подтверждается первой же строфой его стиха:

Над Бабьим Яром памятников нет

Крутой обрыв, как грубое надгробье…

Только отсюда, глядя с этой, доминирующей над местностью, стороны и никак иначе. А все дальнейшее возникло не в связи с почти идиллической картинкой с этого обрыва открывающейся, а с тем невыносимым чувством позора, которое громоздилось за твоими плечами, обращенными к кладбищу. Я соврал, когда употребил слово "сохранилось". На этом погосте не было ни одного целого памятника. Ни одного. Ни одной целой фарфоровой фотографии, ни одной неиспохабленной эпитафии, матерные визги, неспешно выбитые подручным инструментом на теле лежащих памятников. "Бей жидов" - на стенах склепов и усыпальниц. И самое страшное и подлое в своей беспомощности - сброшенные навзничь еврейские памятники-деревья с обрубленными бетонными сучьями, под которые, чтобы хоть место сохранить, подведены родственниками цементные подушки. Только испытав шок от этого шабаша, можно воскликнуть: "Для всех антисемитов я - еврей!" - потому что, глядя перед собой, сказалось бы: "Для всех фашистов, для их приспешников". Словом каким-то образом, отделяясь от современности и отзываясь на память, а тут - никакой памяти - прямое ощущение ужаса, позора и ненависти. И желание что-то сделать. Вот он и сделал: написал "Бабий Яр".

Да, инстинкт в Евтушенко мудрее разума и эмоциональный отзыв точнее последующих рассуждений.

Мы уходили с кладбища, когда начало темнеть, и почти неразличимый уже в сумерках сторож посоветовал нам поторопиться - здесь в ночи неспокойно. Вот тогда-то я и услышал, что недавним нашим предшественником в путешествии по этому антисемитскому заповеднику был Женя Евтушенко. Кажется, возил его Анатолий Кузнецов.

■

И, черкая пером, не спать ночей…

Большинство его стихотворений, как мне представляется, пишется так: на эмоциональном посыле возникают сразу первая-вторая и заключительные строфы или строфа. Потом этот посыл поступает на фабрику стиха, где содержание неудержимо разрастается за счет всех и всяческих логических объяснений этого, уже совершившегося на самом деле факта стихо-творения. Многие его стихи в результате похожи на шампур, где мясо - это первый и последний нанизанный кусок. Остальное - овощи, лук и другие сопутствующие продукты. Можно, конечно, считать, что это шашлык по-армянски, но почему русское стихотворение должно формироваться по принципу армянского шашлыка, даже если ты воинственно интернационален, как его автор. Мне кажется, что Евтушенко своего таланта не слышит, отказывается его слушать или не доверяет ему. А мыслительные способности читателя не принимает во внимание.