Во время учебы Сонди в университете началась Первая мировая война, и он был призван на военную службу. Но, поскольку к тому времени он уже проучился шесть семестров на медицинском факультете, его после нескольких месяцев подготовки направили на работу в госпиталь, а вскоре, в качестве лейтенанта медицинской службы, на русский фронт. На войне юный врач несколько раз побывал на волосок от смерти, и то, что после всех испытаний он остался жив, еще больше укрепило его фаталистическую веру в предначертание судьбы. В 1916 г. его часть попала под сильный шрапнельный огонь. Солдаты вжались в землю, так что над ними торчали лишь ранцы на спинах. Когда обстрел закончился, Сонди обнаружил, что "предназначавшийся" ему смертоносный осколок застрял в переплете книги, которую он носил в ранце. Небезынтересно, что этой книгой был экземпляр первого издания "Толкования сновидений" Фрейда. В другой раз жизнь Сонди спасла командировка в соседнее подразделение. По возвращении он обнаружил, что его санчасть снесена снарядом, а все его товарищи погибли.

В 1916 г. Сонди тяжело заболел и попал в госпиталь в Вене. Там он влюбился в медсестру, очаровательную блондинку. Она была немкой, христианкой, родом из Саксонии, ранее преподавала в школе иностранный язык. Союз людей столь разного происхождения представлялся очень проблематичным. Более того, подобный опыт уже имелся в роду Сонди. Тринадцать лет назад один из его родственников (старший сводный брат) изучал медицину в Вене и тоже влюбился… в блондинку, христианку, учительницу иностранного языка из Саксонии. Они поженились, но счастья им этот брак не принес. Однажды на больничной койке Леопольду приснился сон, в котором его родители обсуждали печальную судьбу его брата. Благодаря этому сновидению Сонди вдруг осознал, что безотчетно намеревается повторить судьбу своего несчастливого родственника. Все в нем восстало против навязчивого рока. Утром, объявив, что он совершенно здоров, Сонди покинул госпиталь и вернулся в свою часть.

Отслужив в армии четыре года, Сонди в 1919 г. завершил свое медицинское образование и открыл частную практику в Будапеште, а в 1924 г. начал совмещать ее с работой в поликлинике Аппони в качестве ассистента отделения неврологии и психиатрии. С первых же дней работы, помимо своих основных занятий, он увлекся экспериментальной психологией, которой стал заниматься в лаборатории доктора Пауля Раншбурга. Немаловажно, что Раншбург вел исследования в области психодиагностики, благодаря чему свои первые шаги в работе над тестом Сонди сделал под компетентным руководством.

Общение с нервно- и душевнобольными постоянно наводило его на мысль о семейной обусловленности психических болезней. Более того, психопатология, по его наблюдениям, накладывает характерный отпечаток на внешний облик больного. Опытный клиницист из череды проходящих перед ним лиц всегда может выявить (порой интуитивно) типичные признаки определенного заболевания.

Лаборатория, в которой работал Сонди, находилась в здании школы для умственно отсталых детей. Располагая столь богатым материалом, Сонди предпринял попытку проследить генеалогию каждого ребенка, дополняя ее данными биохимических и эндокринологических исследований. Ведя эту своеобразную летопись, Сонди открыл, что брачный выбор зачастую безотчетно диктуется тягой к партнеру с аналогичной латентной патологией. Вступающие в брак часто не ведают, что в их семьях встречаются одни и те же болезни. Оба партнера могут казаться вполне здоровыми людьми, однако их потомки обречены на патологию, поскольку родители латентно несут в себе нездоровую наследственность. Сонди назвал такой выбор генотропизмом. Этой проблеме и была посвящена его первая получившая известность книга "Анализ брачных союзов" (1937).

Отношение коллег к изысканиям Сонди было весьма прохладным. Когда он принес в редакцию официального медицинского журнала статью, содержавшую, в частности, его собственный генеалогический анализ, почтенный профессор медицины, редактировавший журнал, отшвырнул рукопись с брезгливой усмешкой: "Ну, вы тут и насочиняли!" Свои семинары с обсуждением исследований Сонди проводил у себя дома. На этих неформальных собраниях часто присутствовали представители Психоаналитического общества, которые, в отличие от "чистых" медиков, живо интересовались работами Сонди и стремились к сотрудничеству с ним. Сонди принял участие в нескольких международных психоаналитических конференциях и съездах, где, в частности, близко познакомился с Анной Фрейд, а также с видным фрейдистом Августом Айххорном, чьими трудами после Второй мировой войны было воссоздано Венское психоаналитическое общество.

Сам Сонди испытал значительное влияние фрейдовского психоанализа, а также аналитической психологии Юнга. Развивая идеи классиков, он дополнил теорию глубинной психологии понятием "родовое бессознательное". Располагая его между личным бессознательным Фрейда и коллективным Юнга, Сонди находит его проявление в том серьезном влиянии, которое оказывает наследственность, род предков на судьбу человека. До Сонди доминирующим фактором в развитии психики считалась внешняя среда. Ее воздействия вызывали вынужденные реакции организма, необходимые для приспособления к создавшимся условиям. Реакции, которые приводили к успешной адаптации, закреплялись и обуславливали внутренние изменения в организме, способствующие формированию определенного типа поведения. Сонди обратил внимание психологов на то, что закрепленные формы поведения, по всей вероятности, передаются по наследству. В закодированном виде, переданном по генотипу, психика младенца уже имеет набор приспособительных реакций, которые в свое время обеспечивали существование его предков. Теперь они обуславливают развитие психики человека в определенном, то есть заданном предками его рода, направлении. В родовом бессознательном это проявляется в формировании "архетипа", образа предка, с которым необходимо считаться. По Сонди, "конечная цель фигуры предка заключается в том, чтобы полностью повториться в жизни потомка в той же самой форме экзистенции, в которой она один или несколько раз проявила себя в истории целого рода". Влияние родового бессознательного в жизнедеятельности потомков определяет их безотчетный выбор профессии и хобби, друзей и супруга, и даже формы смерти (например, Хемингуэй застрелился из того же самого ружья, что и его отец).

Однако влияние рода предков, генетической детерминации в развитии психики не означает фатальной обреченности в судьбе человека. По Сонди, каждое побуждение изначально двойственно, амбивалентно, а значит, имеет, как минимум, две возможности своей реализации. Психологу в своем анализе необходимо внимательно изучить обе тенденции, чтобы на этом основании помочь человеку сделать выбор и закрепить на жизненной сцене наиболее благоприятный и соответствующий его возможностям план судьбы. Суть так называемой судьботерапии состоит в освобождении человека от навязанной ему формы судьбы и предоставлении ему свободы на основе возможности выбора.

Рассуждения такого рода со стороны многих специалистов, в том числе и психоаналитиков, вызывали критические возражения: "Это же не наука, а мировоззрение". На это Сонди отвечал: "Горе науке, которая не отваживается стать мировоззрением". Психологам эти слова могли бы послужить замечательным девизом.

Тест, который принес Сонди всемирную известность, был опубликован им в 1939 г. Война на некоторое время затормозила распространение этого метода, который стал широко внедряться в практику лишь в конце сороковых.

В создании теста Сонди исходил из своих представлений о наследственно обусловленной склонности человека к определенным формам патологии. А также о манифестации патологии во внешнем облике. В качестве стимульного материала он отобрал сорок восемь фотопортретов психически больных восьми категорий (эпилепсия, истерия, садизм, гомосексуализм, кататония, параноидная шизофрения, депрессия, мания). Испытуемому шестикратно предъявляются наборы из восьми фотографий (по одной из каждой категории) и в каждом предлагается указать два наиболее и два наименее понравившихся лица. По мнению Сонди, если четыре и более портретов одной категории получили положительную или отрицательную оценку, то данную "диагностическую область" следует признать значимой для обследуемого.

Широкое применение теста в клинической практике породило серьезные сомнения в его валидности. Тем не менее сам принцип, положенный в основу теста, был продуктивно использован многими психологами. Например, Мартин Ахтних разработал, наподобие теста Сонди, собственный портретный тест профессиональных склонностей. В отечественной психологии на основе стимульного материала Сонди был разработан так называемый социально-перцептивный интуитивный тест, используемый для выявления трудностей в межличностных отношениях и ценностных ориентации.

Судьба самого создателя теста сложилась драматически, но в итоге благополучно. В Венгрии, выступавшей союзницей нацистской Германии, для евреев настали тяжелые времена. А после ввода немецких войск в Венгрию в 1944 г. положение стало и вовсе безнадежным. Сонди, однако, удалось спастись. По условиям тайной сделки союзников с Гиммлером, 1800 венгерских евреев, среди которых было много интеллектуалов, получили возможность выехать в Израиль. Однако закулисные переговоры затягивались, и Сонди пришлось провести долгие месяцы в лагере для перемещенных лиц под Веной, терзаясь мыслями о своей дальнейшей судьбе. Впрочем, для товарищей он оставался примером мужества и оптимизма. По вечерам в темном бараке он проводил семинары по результатам своих исследований, которые вызывали бурные дискуссии.

В начале декабря 1944 г. Сонди получил разрешение выехать в Швейцарию (до Израиля он так и не добрался). По приглашению доктора Оскара Фореля он получил должность ассистента в известном психиатрическом профилактории в Пранжино. Оттуда он еженедельно наведывался в Цюрих, где читал лекции в институте прикладной психологии. Потом он окончательно перебрался в Цюрих, в 1959 г. получил швейцарское гражданство.

В Швейцарии у Сонди нашлись последователи, объединившиеся в Общество под его руководством. В 1953 г. к шестидесятилетнему юбилею Сонди Общество выпустило сборник трудов "Сондиана". Впоследствии "Сондиана" стала периодическим изданием. Попытки отечественных энтузиастов, коих в России, как и в Швейцарии, насчитывается несколько десятков, наладить в начале девяностых выпуск "Сондианы" в нашей стране натолкнулись на непреодолимые финансовые затруднения. Видно, не судьба!

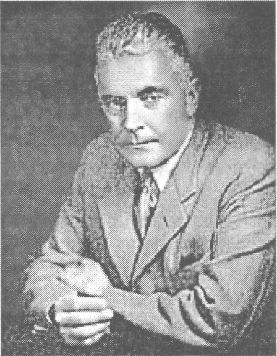

Дж. Б. Уотсон (1878–1958)

Имя Джона Уотсона в нашей стране, как говорится, широко известно в узких кругах. Выдающийся ученый XX в., сыгравший исключительную роль в становлении наук о человеке, лаконично упоминается в нескольких историко-научных трудах, известных лишь немногим профессионалам-психологам. Его книги, переведенные на русский язык много лет назад, пылятся невостребованными на полках научных библиотек. Наверное, сегодня следует восполнить этот пробел в нашей эрудиции и подробно рассмотреть научную биографию этого ученого. Тем более что это небезынтересно и в практическом плане.

Джон Бродес Уотсон родился 9 января 1878 г. в городке Гринвилл, штат Южная Каролина. Его мать была строгой и религиозной женщиной, отец, напротив, человеком несерьезным и неверующим. Старший Уотсон много пил и увлекался другими женщинами. Кончилось тем, что, когда Джону было 13 лет, отец покинул семью. Через много лет, когда Джон Уотсон стал человеком известным и состоятельным, отец объявился, чтобы напомнить о себе. Сын выставил его вон.

По слухам, которые не опровергал и сам Уотсон, он в детстве и ранней юности не отличался покладистым нравом и склонностью к наукам. В учебе он выполнял ровно столько, сколько требовалось для перехода в следующий класс. Педагоги характеризовали его как нерадивого ученика. Подростком он часто ввязывался в драки и даже заработал два привода в полицию.

Тем не менее в возрасте 16 лет он поступил в баптистский университет Фурмана в Гринвилле, намереваясь стать священником, как когда-то обещал матери. В 1900 г. он получил магистерскую степень. Но в том же году скончалась его мать, фактически освободив сына от давнего обета, которым он уже тяготился. Вместо Принстонской теологической академии, куда он ранее намеревался поступать, Уотсон отправился в Чикагский университет. В ту пору, по воспоминаниям современников, он был "крайне честолюбивым юношей, озабоченным своим социальным статусом, стремящимся оставить свой след в науке, но совершенно не имеющим понятия о выборе профессии и отчаянно страдавшим от неуверенности из-за недостатка средств и умения вести себя в обществе" (в Чикаго Уотсон появился, имея за душой 50 долларов, и в годы обучения брался ради заработка за любую работу, побывав и официантом, и уборщиком).

В Чикагском университете в ту пору сформировалась оригинальная научная школа во главе с Джоном Дьюи и Джеймсом Энджелом. Дьюи, крупнейший американский философ, более известен у нас как теоретик школьного дела, поскольку именно интерес к проблемам народного образования привел его в 20-е гг. в Советскую Россию. (Позитивные отзывы о молодой советской педагогике не спасли, однако, американского гостя от последующей жесткой критики со стороны идеологически "подкованных" теоретиков советской школы.) Мало кому известно, что Дьюи являлся и крупным психологом; им, в частности, написан первый в США учебник психологии. Но не эта книга определила его роль в мировой психологической науке, а небольшая статья "Понятие о рефлекторном акте в психологии" (1896). До той поры главным исследовательским методом психологии являлась интроспекция - изощренное самонаблюдение немногочисленных экспертов, стремившихся выявить содержание состояний сознания. С чисто американским прагматизмом Дьюи призвал сменить цели и методы психологии: в центре внимания должно стоять не содержание, но акт, не состояние, но функция.

Ознакомившись с трудами Дьюи и Энджела, Уотсон увлекся психологией и занялся ее изучением. В 1903 г. он окончил университет, получив докторскую степень и став, таким образом, самым молодым доктором Чикагского университета. В том же году, чуть позже, он женился на своей студентке, девятнадцатилетней Мэри Икес. Однажды в качестве экзаменационной работы Мэри представила Уотсону длинное любовное послание в стихах. Неизвестно, какую оценку она получила на том экзамене, но своего она добилась. Правда, обаятельный преподаватель нравился не только ей, более того - многим молодым особам отвечал взаимностью, заводя бесчисленные интрижки. Терпения жены хватило на 16 лет.

Уотсон работал в Чикаго до 1908 г. в качестве преподавателя и ассистента Энджела. Здесь он опубликовал свой первый заметный научный труд, посвященный поведению белых крыс (дрессировкой крыс он увлекался еще в юности). "Я никогда не хотел проводить опыты на людях, - писал Уотсон. - Мне самому всегда претило быть подопытным. Мне никогда не нравились тупые, искусственные инструкции, которые даются испытуемым. В таких случаях я всегда ощущал неловкость и действовал неестественно. Зато, работая с животными, я чувствовал себя в своей тарелке. Изучая животных, я стоял обеими ногами на земле. Постепенно у меня сформировалась мысль о том, что, наблюдая за поведением животных, я смогу выяснить все то, что другие ученые открывают, используя подопытных людей".

Воспитанный в недрах Чикагской школы, Уотсон крепко впитал недоверие к интроспективной психологии и, следуя идеям прагматизма, наметил свой собственный путь в науке, на котором возможно было бы преобразование психологии в достаточно точную и практически полезную отрасль знания.

В 1908–1920 гг. Уотсон возглавлял лабораторию, а затем кафедру экспериментальной сравнительной психологии в Университете Джонса Гопкинса в Балтиморе, где широкий размах приобрели исследования поведения животных. Кстати, именно тот факт, что феномены поведения животных послужили Уотсону основой общепсихологических обобщений, стал краеугольным камнем критики его идей в советской науке (как будто учение Павлова не выросло из собачьих рефлексов!).

В Университете Джонса Гопкинса Уотсон пользовался огромной популярностью среди студентов. Они посвятили ему выпускной альбом и объявили самым красивым профессором, что несомненно является уникальным в истории психологии знаком отличия.

В 1913 г. появилась первая программная работа Уотсона "Психология с точки зрения бихевиориста", которая положила начало целому научному направлению, ставшему на многие годы доминирующим в психологии. В ней автор призвал отказаться от рассуждений о внутреннем мире человека поскольку тот практически недоступен для наблюдения и изучения. Означало ли это конец психологии как науки о человеке? Вовсе нет. Если нельзя наблюдать "сознание", "переживание", и т. д., и т. п., то вполне возможно и необходимо наблюдать и изучать весь широчайший спектр человеческого поведения. Тем более что именно поведение и представляет главный практический интерес во всех прикладных аспектах.

Так родился бихевиоризм - наука о поведении. Впоследствии его влияние распространилось на широкий круг наук о человеке - педагогику, социологию, антропологию и др., которые в англоязычной литературе с тех пор называют бихевиоральными (поведенческими) науками.

Центральным понятием новой психологии стало поведение, которое понималось как совокупность реакций организма на стимулы среды. Согласно идее Уотсона, наблюдая определенную реакцию, мы можем судить о вызвавшем ее стимуле и наоборот, зная характер стимула, можем предвидеть последующую реакцию. А это открывает широкие возможности не только для объяснения человеческих поступков, но и для управления ими. Манипулируя так называемым подкреплением (поощряя желательные реакции и наказывая за нежелательные), можно направлять поведение человека в нужное русло.

Практическое значение идей Уотсона было оценено весьма высоко. В 1915 г. он был избран президентом Американской психологической ассоциации. Интерес к его деятельности проявился и в России. В 1927 г. статья о созданном им научном направлении для первого издания "Большой советской энциклопедии" была заказана лично ему - пример в практике БСЭ исключительный.

Совершенно очевидно, что важнейшим прикладным аспектом бихевиоризма явилась педагогическая практика. Педагогическому воздействию на формирующуюся личность Уотсон придавал исключительное значение. Он писал:

Дайте мне дюжину здоровых младенцев, и, создав для них соответствующую воспитательную среду, я гарантирую, что любого из них выращу кем угодно, по выбору - врачом, адвокатом, художником, торговцем или, если угодно, вором или нищим, причем независимо от его способностей, склонностей, призвания или расовой принадлежности его предков.