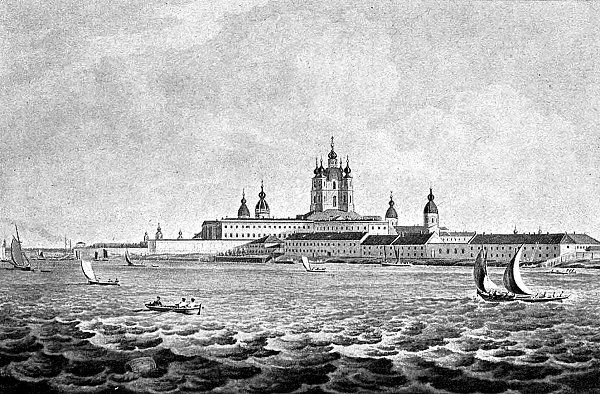

Смольный монастырь в конце XVIII в.

Действительно, в этих чувствах не могло быть сомнения, так как симпатии Нелидовой влекли ее постоянно вдаль от придворных интриг, и Смольный монастырь был по-прежнему ее убежищем, где она предавалась тихим своим занятиям и где расточала она свои ласки юным воспитанницам. Оттого и удаление Нелидовой в Лоде возбудило там всеобщее сожаление. В обществе же лишь немногие здравомыслящие люди понимали все значение этого события, а большинство смотрело на нее, как на отставную фаворитку; враги Павла, впрочем, воспользовались ее опалой, чтобы распустить слух, перешедший в потомство, будто бы Нелидова была выслана из Петербурга по приказанию государя. Но сильнее всех горевала об отъезде Нелидовой императрица Мария Феодоровна: с этим отъездом она теряла уже всякую надежду на возврат своего влияния, на возможность удерживать Павла Петровича от крайностей всякого рода, лишалась единственного друга, с которым она могла постоянно советоваться и делить свое горе. Оттого Мария Феодоровна, в течение нескольких дней в целом ряде писем и записочек, умоляла Нелидову отказаться от ее решения и остаться в Петербурге; особенно огорчала ее мысль, что Нелидова как бы предпочитает разлуку с нею разлуке с Буксгевден, хотя в то же время Мария Феодоровна и отдавала полную справедливость чувствам, руководившим ею. "Поведение нашей доброй Нелидовой, - писала императрица Плещееву, - делает ей величайшую честь: она сопровождает своих друзей в изгнание. Вот редкое доказательство дружбы!" "Я страдаю, - прибавляет она, - от перемены чувств общества по отношению к императору: это раздирает мое сердце, которое желало бы видеть его любимым и уважаемым".

Чувства дружбы и уважения, которые Мария Феодоровна питала к Нелидовой, особенно выразились в постоянной переписке, которую она вела с нею по почте во время ее пребывания в замке Лоде в 1798–1799 годах.

Переписка эта вообще носила грустный характер, заключаясь преимущественно в воспоминании прошлых счастливых дней и скорби обеих подруг о постигшей их разлуке. Современных событий они касались весьма мало; лишь иногда императрица сообщала Нелидовой новости о семейных или придворных делах, благоразумно умалчивая о государе и его действиях. Умолчание это имело свои основания: в XVIII веке в большом ходу была так называемая "перлюстрация" - вскрывание и чтение на почте писем разных лиц, почему-либо остановивших на себе подозрительное внимание правительства. Не избегла этой участи и переписка Марии Феодоровны с Нелидовой, вообще сначала крайне не нравившаяся Павлу Петровичу. В рукописном "Дневнике" Растопчина за это время мы находим следующие приказания государя, касающиеся переписки Нелидовой и ее самой:

"1798. Октября 28. Велено перлюстрировать все письма, отправляющиеся в Шлосс Лоде к Е. И. Нелидовой.

Ноября 7. Велено перлюстрацию писем от Нелидовой и к ней остановить и не продолжать.

Ноября 9. Велено производить вновь перлюстрацию писем камер-фрейлины Нелидовой и к ней писанных.

Ноября 11. Велено: arrêter les lettres du Nonce (Litta) à Lohde.

Ноября 13. Открыть все письма в Ревель и Нарву для узнания, нет-ли чего в Шлосс-Лоде.

Ноября 14. Одно письмо от императрицы к Нелидовой отправить, а прочие все остановить.

Ноября 15. Письмо от императрицы к Нелидовой доставить к государю.

Ноября 19. Графу Палену велено написать к генерал-губернатору (эстляндскому) Нагелю, чтобы он от себя дал знать в Шлосс-Лоде, дабы те, кои избрали себе место добровольно для своего пребывания, там бы оставались. На сие есть воля государя, узнавшего, что некоторые люди (sic) из оного замка собираются в С.-Петербург.

Ноября 21. Письмо от Львовой к Нелидовой и посылку отправить. Письмо от императрицы к Нелидовой сожжено императором.

Ноября 22. Сжечь два письма от Нелидовой в императрице и одно к Львовой.

Ноября 24. Письмо в Шлосс-Лоде отправить.

Ноября 26 Donner à Pestel (почт-директору) l’ordre de ne pas faire parvenir la lettre de m-lle Nélidow a l‘Empératrice. Qu’on insinue à Buxhevden de ne pas venir ici.

Ноября 27. Brúler la lettre de l‘impératrice à m-lle Nélidow.

Ноября 28. Laisser partir la lettre de m-lle Lvow à m-lle Nélidow.

Декабря 1. Письмо от императрицы отправить в Шлосс-Лоде.

Декабря 3. Сжечь письма Нелидовой к императрице.

Декабря 4. Письмо от императрицы к Нелидовой послать.

Декабря 6. Государь император соизволил указать, чтобы приложенные при сем два письма доставлены были к ее императорскому величеству - так, как и впредь приходящие от камер-фрейлины Нелидовой, писем же от нее и к ней перлюстрации не производить.

1799. Января 10. Велено перлюстрацию переписки Нелидовой остановить.

Выписки эти вполне подтверждают свидетельство Гейкинга, что письма Марии Феодоровны и Нелидовой сначала вскрывали, но, убедившись, что они не заключают в себе ничего интересного, перестали делать это. "Тем не менее, - прибавляет Гейкинг, - Павлу была весьма досадна эта непоколебимая привязанность его супруги, которая в то время; когда он был великим князем, сильно, напротив того, не жаловала Нелидову. Досада Павла отразилась на его обращении с супругою…". Вернее, кажется, предположить наоборот, что Павлу не нравилась привязанность Нелидовой к императрице, не нравилась, при его боязни к заговорам, эта постоянная возможность пересылки между лицами, на которых обращена была его подозрительность. Само собою разумеется, что как Мария Феодоровна, так и Нелидова прекрасно знали, что письма их вскрываются или могут быть вскрыты и прочтены императором, а потому к содержанию некоторых из этих писем нужно относиться с большою осторожностью: в сущности эти письма писаны были обеими подругами, вероятно, именно в надежде, что они будут прочтены императором; таким образом, очевидно, перлюстрация этих писем оказывалась палкою о двух концах и приводила, в конце концов, к тому, что Павел мог узнавать из них только то, что Мария Феодоровна и Нелидова хотели довести до его сведения. С этой точки зрения весьма любопытно ознакомиться с содержанием письма от 27-го декабря 1798 года, так как именно после этого письма повелено было прекратить перлюстрацию.

"Это в первый раз, моя добрая императрица, - писала Нелидова, - я ничего не говорю императору, по случаю наступающего Нового года. У меня не было во всей моей жизни ни одного друга, относительно которого я была бы в таком положении. Это не препятствует мне искренно пожелать ему счастья; но дорогая моя императрица, то, что я говорю теперь, отнюдь не должно побуждать напоминать ему мое имя под каким бы то ни было предлогом. Я не хочу существовать для него, так как сердце его не признает меня. Мое сердце было бы затронуто, если бы до его ушей дошло что либо, имеющее какое-либо ко мне отношение. Моя добрая императрица знает, что все, высказываемое мною на ее груди, должно там и умереть".

Несколько ранее она писала об императоре: "Было бы для него более по-христиански прощать ошибки тем, кто приблизится к нему, и тем, кого он удаляет от себя, хотя, поистине, я никогда не пожелала бы приблизиться к его особе. Я чувствую себя более счастливою вдали от его присутствия и одинаково спокойною вдали или вблизи. Но он имеет несчастье никогда не думать о горе, которое он причиняет другим, и считает за ничто все их лишения. Я думаю, однако, что он не поступал бы таким образом, если бы он проникал иногда в глубину своего собственного сердца. Но честолюбцы так хорошо умеют скрывать свои страсти, что, следуя весьма часто их внушениям, он воображает, что повинуется движениям своего собственного сердца. Мы, однако, видели его в его истинном нравственном состоянии и знали его другим. Но какой человек может льстить себя мыслью, что он никогда не имел своей минуты ослепления? Но его ослепление продлится, без сомнения, очень долго, быть может даже, будет продолжаться всегда".

Нельзя не верить искренности Нелидовой, когда она писала императрице об удовольствиях тихой и спокойной жизни, которую она вела в Лоде.

"Добрая и дорогая моя императрица, - сообщала она 29 ноября, - после письма от 12-го ноября я ничего от вас не получала и напрасно прождала от вас новостей в тот день, когда я привыкла получать их почтою (письмо Марии Феодоровны к Нелидовой, от 21-го ноября, как видно из "Дневника" Растопчина, было сожжено). Эта задержка беспокоит меня, возбуждая опасения за здоровье моей доброй императрицы. Такое чувство поддерживается даже моим образом жизни. Встаю я между шестью и семью часами; помолившись Богу за всех, кто нам дорог, кто любит нас и кто любим нами, выпивая чашку чая иногда с аппетитом, иногда без него; потом собирая карандаши и начинаю рисовать. И в это время дорогие воспоминания, иногда мучительно, невольно, теснятся в голове; слезы умиления, иногда печали, падают на рисунок, который вам угодно было изукрасить. Это занятие задерживает вас до одиннадцати часов, когда нужно заняться туалетом, чтобы выйти в 12 часов к обеду. После этого обеда заменяющего завтрак вы пользуетесь небольшим остатком дня чтобы заняться чтением - серьезным ли то, или легким, или просто усыпительным. В три часа пополудни нужно уже зажигать свечу, а часом позже уже прекращать чтение, чтобы пощадить бедные глаза, которые пригодятся на завтрашний день; потом я обращаюсь к музыке, которая продолжается до восьми часов вечера… Когда, говорю я, все семь дней недели проводят всегда одним и тем же образом, бывает весьма приятно, что восьмой день приносит вам утешение знать по крайней мере, что те, кто нас интересуют, пользуются добрым здоровьем. Я просила также в Смольном уведомить меня о музыке, но также не получила ответа. Богу угодно, чтобы я могла считать себя забытой на некоторое время моей доброй императрицей и моим дорогим обществом. Нет, благое Провидение не покинет меня и я сохраню и милости одной, и привязанность другого. Все мое честолюбие ограничивается обладанием этими сокровищами, и Бог поможет мне сохранить их.

Но этот недостаток в новостях о всем том, что мне дорого располагает мою душу к меланхолии, которую, вероятно, замечает моя добрая императрица. Но я слагаю на ее грудь все свои мысли и чувства, в полной уверенности, что они умрут там. Ах, чего стоила бы жизнь, если бы дружба не услаждала ее и от времени до времени не успокаивало сердца, подчиняющегося ее мягкому влиянию! Письма доброй моей императрицы являются всегда бальзамом для меня; уже ради этого она не лишит меня их. Она знает, насколько они для меня необходимы и драгоценны, особенно с тех нор, когда получила основание думать, что я никогда более ее не увижу (намек на распоряжение Павла о невыезде из замка Лоде). Я рано привыкла ко всем жизненным лишениям, но чувствительна только к потере дружбы. Наконец довелось мне испытать и эту потерю, но Бог не покинет меня никогда, так как я имею утешение по совести сознавать себя чистою по отношению в тем, кто пользовался моей дружбой. Я знала это счастие в различные эпохи своей жизни и буду иметь еще счастие не быть забытой моею дорогою императрицей в разлуке, которая, быть может, продлится в течение всей моей жизни. И самая долгая жизнь не покажется ли нам самой короткой, когда жизнь приходит к своему концу, и когда начинают думать о вечности? Вечность представляется душе нашей лишенной всех приманок жизни, и самый мир тогда - уже ничто для нас. К счастью, я никогда не была привязана к этим обманчивым призракам и не могу сожалеть об удовольствиях, которые других приводят в опьянение (on s’y enivre). Таким образом, исторгает у меня сожаления не мой образ жизни, а отсутствие всякой надежды увидеться когда-либо с теми, кто дорог моему сердцу… Не питая сама ни к кому ненависти, я желала бы также оставаться нечувствительной к ненависти других".

В этом грустном положении Нелидова прожила в замке Лоде почти полтора года, до января 1800 г. Живя так долго вдали от своих родственников и друзей, лишенная, благодаря усердному участию эстляндских чиновников к опальной фаворитке, почти всяких связей с внешним миром, Нелидова наконец решилась смириться и, поздравляя императора с наступавшим новым годом, просила у него разрешения возвратится в Петербург и поселиться по прежнему в Смольном. Мотивом своей просьбы она выставила болезнь глаз, грозившую ей слепотою; одновременно с этим она ходатайствовала и за графа Буксгевдена, который желал отправиться с своим семейством за границу.

За полтора года много утекло воды в Неве, и хотя состав враждебных Нелидовой лиц, окружавших государя, остался почти неизменным, но уже никто из них не боялся возврата влияния императрицы, а сам Павел Петрович, очевидно, сохранял к ней всегда чувство искреннего уважения. На просьбу Нелидовой он отвечал ей следующим собственноручным письмом:

"Я был поистине тронут мнением, которое вы сохранили о моем сердце: оно слишком старо, чтобы противоречить самому себе. Я просил императрицу сказать вам и напомнить то, чего мне никоим образом не возможно делать. То, чего вы желали, уже сделано. Искренно ваш

Павел.

9 января 1800 г."

Одновременно с этим письмом Павел отправил за Нелидовой придворные экипажи.

XV

Уединенная жизнь Нелидовой в Смольном. - Характер действий графа Палена. - Боязнь возврата влияния Нелидовой на Павла. - Ослепление Павла Петровича. - Действия враждебной ему партии. - Отношение к Павлу Марии Феодоровны и Нелидовой. - Скорбь их по кончине императора. - Борьба их с Паленом и его увольнение.

По возвращении в Петербург, Нелидова, в тиши своего уединения, следила за всеми перипетиями конца царствования Павла Петровича. Императрица Мария Феодоровна, посещая весьма часто Смольный институт, изливала пред Нелидовой свои горести и опасения; в те дни, когда императрица не могла быть в Смольном, она постоянно извещала ее о себе и о придворных событиях письменно. Из переписки этой видно, впрочем, что ни государыня, ни Нелидова, не представляли себе ясно характера и причин происходивших пред их глазами событий: они не понимали, что Павел Петрович уже был в сетях собственных своих врагов, которые управляли его гневом и милостью. Так, в письмах своих к Нелидовой, Мария Феодоровна восхваляла гр. Н. П. Панина и гр. Палена, не подозревая даже того, что в целях Палена, не стеснявшего в средствах, было исподволь, но постоянно возбуждать общественное мнение против государя и выставлять его действия в смешном виде; недаром один из исследователей этой темной эпохи, нравственно возмущенный предательски-иезуитским образом действий Палена, назвал его душой "мрачной, непроницаемой, как глубина ада". При таких обстоятельствах даже новое сближение Павла с Нелидовой едва-ли могло отозваться благоприятным образом на исходе его царствования, так как направление дел в это печальное время главным образом определялось придворными интригами, сокровенный смысл и цели которых даже для большинства участников сделались понятны гораздо позже. Как бы то ни было, но постарались устранить даже возможность такого сближения.

"Возвращение Нелидовой, - рассказывает Гейкинг, - сильно обеспокоило придворных интриганов: они стали бояться легко предвидимых последствий этого свидания. Пущены были в ход все подпольные интриги, чтобы удержать монарха от посещения своего старого друга. Его прогулки стали уже направляться в сторону Смольного; но Кутайсов, сопровождавший его повсюду по обязанности новой своей должности - обер-шталмейстера, сумел встревожить самолюбие Павла и этим удержать его от первого шага к этому сближению. Императрица, с другой стороны, узнав, что Павел колеблется и, по-видимому, желает опять увидеться с Нелидовой, старалась придать этому примирению торжественный оттенок. Она устроила у себя блестящий вечер, и государь обещал явиться на ее приглашение. Клика интриганов сочла себя погибшею; но княгиня Лопухина, - бывшая в это время уже замужем за князем Гагариным, - и Кутайсов напрягли все свои усилия для внушения Павлу, что он снова бросается в сети тех, от которых успел избавиться. После долгих колебаний, Павел переменил свое намерение и в 7 часов вечера назначенного дня послал сказать императрице, что он не прибудет на ее собрание. Он пошел еще дальше: торжественно обещал Лопухиной никогда не посещать Смольного, пока там будет проживать г-жа Нелидова". После этого Нелидовой оставалось только окончательно запереться у себя в Смольном. "Я поставила себе за правило, - писала она жене Гейкинга, - не видеться ни с кем, кроне моих институтских приятельниц, и от этой неизменной решимости ни за что не отступлю"… "И действительно, - прибавляет Гейкинг, - она ни разу не была в городе и постоянно жила в глубочайшем уединении". Единственным ее развлечением была постоянная переписка с Куракиным и Нелединским-Мелецким.