Честь открытия этой теории принадлежит философу по имени Левкипп, но мы почти ничего не знаем о нем, а стала установившейся системой взглядов и приобрела большое влияние эта теория благодаря системной интерпретации и практическим применениям, которые осуществил Демокрит.

Демокрит из Абдеры жил около 400 года до н. э. Он был современником Сократа, так что мы нарушаем хронологию, когда, следуя установившейся практике, говорим о нем как о досократовском философе. Но в определенном смысле это вполне разумно, потому что взгляды Демокрита стали конечным синтезом, который системно завершил усилия милетцев понять материальные составные части и механизмы природы. Сократ же начал революцию в мышлении, отбросив претензию на то, что наука может ответить на все вопросы этики, человеческой жизни и философии.

В Древнем мире проводили контраст между Гераклитом и Демокритом – плачущим и смеющимся философами: "Гераклит надо всем плачет, а Демокрит смеется". Это отчасти напоминает деление философов на "грубые" и "нежные" умы у Уильяма Джеймса.

О жизни Демокрита мы знаем мало. Единственная фраза личного характера – то замечание, которое процитировано выше: "Я приехал в Афины, и никто не знал меня", откровенная жалоба гения на то, что он не признан, которую с сочувствием читали многие позднейшие ученые. О его идеях мы знаем немало, поскольку его атомистическую теорию много критиковал Аристотель и одобрительно цитировал Эпикур (чье большое философское "Письмо к Геродоту" сохранилось среди смеси жизнеописаний и мнений в книге Диогена Лаэрция).

Атомистческая теория в том виде, как ее разработал Демокрит, была сочетанием милетской науки, элей-ской логики и, возможно, применением более ранней методологии. Задолго до того, как Левкипп или Демокрит создали понятие "атом", другие уже предполагали, что физический мир состоит из маленьких частиц. Эмпедокл считал, что каждый из "элементов" существует в виде мелких частиц определенного размера и определенной формы. Эта идея, в свою очередь, восходит к пифагорейскому представлению о маленьких "телах правильной формы", которые являются "молекулярными частицами" природы. Попытка пифагорейцев соединить математику и физику, построив физический мир из точек, вела в том же направлении. Однако главной основой атомистической теории было, очевидно, применение механических моделей при изучении естественных процессов, начатое Анаксимандром. В модели природное явление копируется с помощью механического взаимодействия ее отдельных маленьких частей. Поэтому, когда кто-то спрашивает себя, почему все-таки моделирование срабатывает, у этого человека возникает искушение поверить гипотезе, что модель похожа на природу оттого, что природа тоже – сложное сочетание маленьких частиц, взаимодействующих между собой механически. Это представление становится более правдоподобным, когда техника показывает, что механизмы могут выполнять гораздо более сложные функции, чем предполагали более ранние мыслители.

Основой греческого атомизма как физической теории являются четыре идеи: во-первых, что материя состоит из мельчайших отдельных частиц, которые "нечленимы" (атом в переводе с древнегреческого означает "то, что не делится"); во-вторых, что существует пустое пространство, в котором эти частицы движутся; в-третьих, что атомы различаются только формой и объемом; в-четвертых, что любое изменение является результатом передачи движущего импульса от одного атома к другому, а такая передача возможна только при их соприкосновении: в этой системе, конечно, нет никакого "воздействия на расстоянии".

Атомы в этой теории – маленькие твердые крупицы бытия (которые, как Единое Бытие Парменида, неделимы, потому что внутри них нет прожилок небытия, вдоль которых они могли бы быть "разрезаны"). У них нет ни одного из "вторичных" качеств – цвета, запаха и так далее, которые мы знаем по собственному опыту, а только форма и протяженность. (Идея, что материя нейтральна по отношению к качествам, здесь, наконец, четко сформулирована.)

Отдельные атомы и их сочетания отличаются друг от друга "формой, местоположением и порядком". Например, A отличается от B формой, N от Z местоположением, AZ от ZA порядком. Эти частицы, как утверждает Демокрит, имеют множество разнообразных форм. "Нет причин, по которым они должны иметь одну форму, а не другую". Атомы всегда находились и находятся в движении; двигаясь, они сталкиваются; иногда они "сцепляются" и остаются вместе, иногда "отскакивают" друг от друга при толчке. (Римский поэт Лукреций, пытаясь дать общедоступное образное описание атомизма, изображает на атомах "крючки", с помощью которых они скрепляются друг с другом.) Таким образом, любое изменение в конечном счете является изменением места этих твердых частиц и передачей ими друг другу кинетических импульсов, а все физические тела представляют собой совокупности этих твердых частиц, сгруппированных в неодинаковые по стабильности конструкции.

Это представление о том, что любое изменение представляет собой передачу кинетического импульса или перегруппировки разных по форме твердых частиц, сразу же позволило удовлетворительно объяснить многие явления, которые хотели истолковать физики.

Прежде всего рассмотрим вопросы конденсации и разрежения, которые со времен Анаксимена продолжали занимать центральное место в физике. Если плотность зависит от относительного объема пустого пространства между частицами вещества, легко понять, как увеличение давления приводит к конденсации, а бомбардировка маленькими частицами "огня" раздвигает атомы в стороны и приводит к разрежению. С тех пор наука не нашла никакого более удовлетворительного, по крайней мере в принципе, объяснения причин различия веществ по плотности и изменения плотности одного и того же вещества.

Идея ионийских философов о том, что мир сформировался из "кружащегося вихря", в котором разные элементы собрались на разных уровнях в зависимости от их относительной массы, стала прекрасно служить атомистам, когда представление о вихре было пересмотрено и начали считать, что он состоял из множества мелких частиц. Можно было утверждать – и найти близкие аналогии в человеческом опыте, – что меньшие по размеру атомы проявляют тенденцию при столкновениях "отскакивать" дальше, из-за чего постепенно вытесняются наружу. Анализ "пор и истечений" у Эмпедокла мог быть взят на вооружение и становился гораздо более удовлетворительным, если "поры" на самом деле были "пустотами" в решетках из атомов. "Модели" Анаксимандра были, конечно, самым сильным аргументом в пользу этого нового подхода к физической реальности: атомистическая теория могла объяснить, что природа ведет себя как машина потому, что она действительно является сложным механизмом.

Итак, до сих пор мы видели, что новая теория смогла синтезировать и усовершенствовать все достижения существовавшей до нее физики. Казалось, не было явлений, которые она не могла бы объяснить. В принципе теоретики-атомисты считали, что физика и философия – одно и то же, то есть наука наконец нашла ответ на вопрос "Что такое бытие?": "В действительности не существует ничего, кроме атомов и пустоты".

Философско-логическое происхождение нового учения сырало решающую роль в том, что атомизм возник как материалистическая философская система, а не только как физическая теория. Ученые из Ионии и логики из Элеи почти в одинаковой степени способствовали этому.

1. Парменид, к большому удовольствию атомистов, доказал, что для существования в мире изменений или хотя бы их видимости необходимо существование многих, а не одного, видов "бытия"; а если их много, "бытие" должно разделяться на части небытием.

2. Но здравый смысл и наука ионийцев ясно показывали, что "природа" все же изменяется если не действительно в каком-то абстрактном смысле, то, во всяком случае, по видимости.

3. Следовательно, действительность должна делиться на много частей, и должно существовать "небытие" – их разделитель.

(Фактически эту логическую цепочку аргументов, которую признал истинной Демокрит, до него уже изложил философ Мелисс с Самоса, сторонник идей и методов Зенона и Парменида; но Мелисс отбросил заключительный вывод как абсурдный, поскольку в нем утверждалось существование "небытия". Аевкипп и Демокрит, напротив, признали, что на самом деле этот вывод – истинный, потому что он объясняет появление в мире изменений.)

Элейская родословная новой теории видна также в четкости и строгости логики, примененной для определения характеристик атомов и пространства. Атомы фактически представляют собой маленькие куски Парменидова "бытия", и каждый из них характеризуется неделимостью, однородностью и нейтральностью – теми свойствами, которые Парменид придал своему Единому Бытию. В ином случае атомы обязательно содержали бы внутри себя "небытие" и, следовательно, были бы не одиночными частицами материи, а чем-то, состоящим из нескольких частей. Пустое пространство – это "небытие" элейцев: по определению оно не имеет плотности, не оказывает сопротивления и не проявляет силы сцепления. Следовательно, оно не может ничего делаты или передаваты, поскольку "из ничего ничто не родится". Любое взаимодействие должно быть результатом совместных действий двух единиц бытия.

Таким образом, эта теория синтезирует предшествовавшие ей воззрения и этим создает новое философское направление, у которого есть собственные методы и логические правила. Эта теория уверяет нас, что для того, чтобы понять изучаемый объект, любой такой объект нужно с помощью анализа мысленно разложить на части вплоть до мельчайших компонентов и определить схему, по которой они сочетаются между собой. Если теория верна, такие части всегда найдутся, и явления всегда можно объяснить и скопировать, изучая их механическое взаимодействие.

Сторонники атомистической теории заявляли, что с ее помощью можно объяснить не только явления физики и химии, но также многое в медицине, психологии, этике и теории познания. При этом расширении своей области применения атомизм иногда сталкивался с трудностями – например, в этике его абсолютный детерминизм плохо совмещался с идеей свободы выбора. Но атомизм имел и несколько крупных достижений. Например, в медицине тогдашние хирурги и другие врачи обнаружили, что идея атомистов рассматривать тело как сложную машину хорошо сочеталась с их собственным практическим знанием механики тела. Было ясно, что работа мышечной системы и скелета, прилив и отлив крови (о кровообращении они, разумеется, не знали), последствия повреждений мозга – все это можно объяснить методами механики.

Разумеется, выявить процессы и функции взаимодействия ума и тела было сложнее. Например, среди пациентов были такие, которые жаловались на боль, хотя физически у них не было никаких нарушений. Их болезнь имела психологическую причину. Тогда не было ясно – и не ясно до сих пор, – как явления, подобные этим, можно свести к механике. Но атомисты были уверены, что это сделать можно.

Прежние колебания по поводу "психе", отразившиеся в попытках определить душу как "пневму" или "аэр", но все же сохранить религиозный взгляд, по которому душа бессмертна, или же включить "психе" как составную часть в закономерный порядок физического мира, но при этом считать, что она порождает движение благодаря чему-то вроде "свободно принятого решения" действовать, – нашли наконец окончательное разрешение. Человеческое "я" – не исключение из всеобщей структуры реального мира, оно телесно и является частью природы. Лишь иллюзии и склонность принимать желаемое за действительное привели людей к вере, что они свободны и бессмертны. Из-за своей высокой чувствительности и большой активности душа считалась состоящей из очень мелких подвижных атомов (вероятно, шарообразных, чем объяснялась их подвижность), которые были причиной движений души в ответ на воздействия ощущений, приходящих из внешнего мира. Когда после беспокойства душа снова приходит в равновесие, ее движение усиливается и передается телу, а также сознанию и мышлению.

Такая теория предлагала новый инструмент для исследования механизма ощущения. Поскольку любое "действие" есть результат контакта, чувственное восприятие объяснялось как отпечаток, оставленный на органах чувств атомами, появляющимися извне. Например, поверхности, которые видит человек, излучают пленки из атомов, которые перемещаются в воздухе и ударяют по глазу. Четкость видимого изображения зависит и от силы этого постоянного излучения, и от состояния среды. Если атомы воздуха между наблюдателем и наблюдаемым объектом движутся сильно, изображение искажается. Если они движутся не сильно, происходит какое-то трение. Углы пленки, которая движется от квадратной башни, обламываются, и глазам башня кажется круглой. В случаях передачи и искажения зрительных образов, а также анализа осязания и обоняния атомистическая теория придала новую точность оценкам ощущения и иллюзии. Философы убедились, насколько тоньше стали благодаря новой теории оценки работы органов чувств и различных "перспектив", в которых появляется перед нами объект в зависимости от условий наблюдения.

Теоретики-атомисты, последовательные в своей философской позиции, считали так называемые вторичные качества (тепло, вес, цвет, вкус) не объективными свойствами предметов, а чем-то субъективным, что привнесено наблюдателем. Все эти свойства существуют только "по соглашению", писал Демокрит. "По соглашению" здесь – значит противоположно существованию "в действительности" или "по природе". В этой фразе понятие из области права и обычаев общества – структур, явно созданных людьми, – переносится на органы чувств наблюдателя, который окрашивает нейтральный внешний мир, состоящий "только из атомов и пустоты", очевидными для него самого качествами. В отрывках из сочинений Демокрита есть несколько слишком ранних неудачных предположений о том, каким образом различные "бесцветные" или "черно-белые" конфигурации атомов воспринимаются как цветные.

В области этики цена атомистической теории, похоже, оказалась слишком высокой. Поскольку все события были механическими результатами физических причинно-следственных цепочек (один из двух сохранившихся отрывков из Аевкиппа звучит так: "Нет ничего случайного: все происходит по необходимости"), в этой схеме нет места человеческой свободе. В ней также нет никакого способа разъяснения целей; и эта теория не обеспечивает уверенности, что прежние наблюдения окажутся в какой бы то ни было степени пригодны в будущем: атомизм признает как свидетельство только непосредственное наблюдение, а будущее нельзя наблюдать непосредственно. С другой стороны, эта теория была прекрасным противоядием от элементов суеверия в распространенных тогда религиозных понятиях.

Различные высказывания, которые приписывают Демокриту, показывают, как именно атомизм мог логически связывать себя с этическими рекомендациями. Согласно им, душа либо неспокойна, и тогда ее движение воздействует на тело как резкий порыв, либо находится в покое и тогда гармонично регулирует мысли и действия. Свобода от беспокойства – условие человеческого счастья, а счастье человека и есть цель этики. Общество, в котором люди встречаются и объединяются друг с другом как атомы, стабильно, когда количество социальных столкновений внутри него поддерживается на минимальном уровне.

Может показаться странным, что в тех отрывках из работ Демокрита, которые посвящены этике, мы обнаруживаем высказывания о том, что нам следует выбирать или делать, поскольку его теория не оставляет места человеческой свободе и выбору. Иногда решением этой проблемы становятся слова о том, что из-за нашего невежества нам кажется, будто мы свободны, поскольку мы не знаем всего о мелких причинах, которые, внося каждая свой вклад, делают определенное решение неизбежным. В свете этой нашей иллюзии мы рассуждаем о морали, отправляем правосудие и чувствуем себя ответственными за свою судьбу. (Отказ от признания свободы человека для того, чтобы объяснение природы оставалось простым и точным, не удовлетворил тех, для кого этика является важнейшей частью философии. Позже Эпикур и его школа, пытаясь подвести под свободу и случайность естественно-научную основу, дополнительно ввели положение о том, что иногда атомы "отклоняются" от своего пути непредсказуемым образом.)

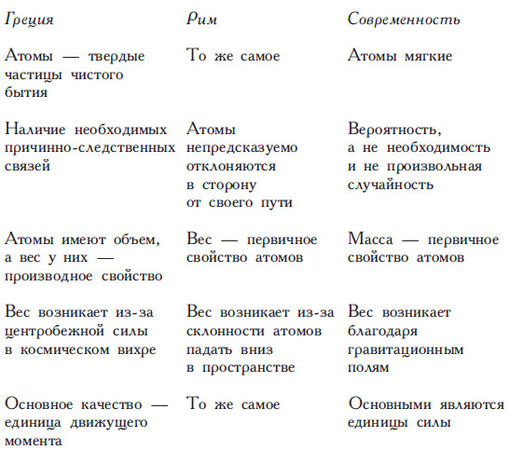

Этика и политика, основанные на атомистической философии, ясны и реалистичны, и возникает соблазн развивать их в этом направлении. Тем не менее за всю историю западной мысли никто не смог удовлетворительным образом примирить свое представление о человеческой природе со строгими законами физики. Материализм как философия, основанная на атомизме в применении к естественным наукам, со времен Древней Греции остался важным и привлекательным синтетическим видом теоретической мысли. Материализм пережил период забвения в Средние века, поскольку слишком явно противоречил христианской религии; но атомистическая теория существовала в трех разных версиях – исходная греческая, более поздняя римская, приспособленная к новым условиям Эпикуром и его школой, и наша современная. Приведенная ниже таблица показывает, где греческий оригинал согласуется, а где расходится с двумя позднейшими вариантами, а наше обычное представление об атомистической теории фактически составлено из элементов всех этих трех ее этапов. Атомизм Демокрита из всех трех самый ясный и строгий в логике и получении выводов; для Эпикура меньше была важна логическая красота атомизма и больше – этическое применение этой теории; при помощи атомистической теории он пытается объяснять этические явления; мы в наше время меньше интересуемся логической строгостью теории или ее влиянием на мораль, а больше – ее применением в физике для описания и контроля. Теперь мы, возможно, находимся на пути к теории, которая объединит в себе высочайшие достоинства всех трех.