Готовя ту первую поездку нового лидера партии и страны на московский автозавод, я вообще полагал, что, если М. С. Горбачев действительно хочет узнать условия труда и жизни рабочих, надо ехать на завод так, как добираются они сами - на автобусе, метро, троллейбусе, чтобы с самого начала увидеть все сложности, с которыми сталкивается трудовой люд. Предлагал от завода добраться на автобусе и до районной больницы, а далее до жилого квартала новостроек, где живет немало зиловцев. Лидеру партии рабочих, всего народа, нечего бояться неожиданных встреч с людьми. Но М. С. Горбачев отверг все мои предложения и, вероятно, смотрел на меня как на чудака или несерьезного человека. Я понимал, что в бронированном "ЗИЛе" спокойнее, но что можно увидеть за пуленепробиваемыми стеклами? В общем, в ту первую поездку генсеку удалось увидеть то, что ему показали, а местному начальству показать то, что оно хотело. А желало оно продемонстрировать, что Москва - образцовый город и отцы его денно и нощно пекутся о благе столицы и ее жителей. Впрочем, все относительно, и нетерпимое вчера сегодня было бы воспринято многими с благодарностью. Да и вряд ли тогда вообще что-то полезное хотел узнать для себя генсек. Важны были сообщения, что он побывал у столичных рабочих.

… На том узком совещании у М. С. Горбачева высказывались и иные предложения по первоочередным мерам в политике и экономике, которые в той или иной форме в дальнейшем были воплощены в жизнь. Но они носили характер экспромтов, не затрагивали всей глубины необходимых реформ. А люди ждали перемен.

Сколько семей мечтало об улучшении своего положения, хотело более обеспеченной жизни, больших свобод, лучшего жилья. Никто не знал в ту пору, чем кончится для страны, всех ее народов эксперимент, начатый в первые весенние дни 1985 года. Но у большинства инициаторов и сторонников перестройки было тогда искреннее желание быстрее исправить положение, скорее достичь положительных результатов.

После вступления в новую должность М. С. Горбачев энергично взялся за дело. Одно из первых его поручений Рыжкову (попросил он об этом и меня) состояло в том, чтобы определить круг первоочередных вопросов, решения которых ждет народ. С Николаем Ивановичем у меня сложились добрые отношения. Был он демократичен, приветлив, по-товарищески прост. Мы с ним быстро рассмотрели круг наиболее актуальных вопросов и наметили, что надо решать в первую очередь. Ничего нового, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, мы не предлагали. Но главное, на чем сошлись и на чем я всегда настаивал, работая еще в "Правде", - дать землю людям, обеспечить всех желающих горожан участками. Тогда я, как аграрник, знающий московских руководителей, добился, чтобы коллективу редакции выделили участок земли под садово-огородный кооператив. Не без трудностей, но землю выделили из наделов совхоза им. 50-летия Октября. Кооператив этот и сегодня развивается, и многие правдисты проводят там время с пользой для себя и семьи.

Пропагандировал я идею наделения всех желающих землей и через газету, предлагал выделить пустующие земли коллективам предприятий, передать им так называемые "вымирающие" деревни. Дело двигалось, но с приходом Ю. В. Андропова многое повернулось вспять, началось преследование за разбазаривание земли, нарушения в строительстве дач, а кончилось тем, что запретили выделять землю кому бы то ни было. И вот теперь Н. И. Рыжков и я предлагали вернуться к доброй идее. Предложили мы тогда, как улучшить дело с жильем, обеспечением медицинской помощью и т. п. Потом эти идеи начали оформляться конкретными решениями и постепенно реализовываться.

Наряду с мерами, рассчитанными на решение текущих вопросов, удовлетворение ряда первоочередных потребностей населения, Политбюро ЦК и правительство подготовили и приняли ряд постановлений, обеспечивающих ускорение социально-экономического развития страны. К ним относятся постановления об интенсификации производства, росте его эффективности, повышении технического уровня и преимущественного развития машиностроения и энергетики, реконструкции черной металлургии, улучшении проектного дела, капитального строительства, внедрении новых технологий, вычислительной техники. Началась реализация решения по совершенствованию управления группами однородных отраслей, использованию трудовых ресурсов.

Если внимательно проанализировать перечень и содержание принятых в ту пору постановлений, то можно легко обнаружить, что они мало чем отличались от того, что делалось в прошлом. Это были по существу все те же меры по затыканию дыр в щелях корабля, который все больше погружался в пучину. Каждая поездка М. С. Горбачева по регионам страны вынуждала принимать все больше постановлений о развитии экономики тех или иных регионов. Это распыляло средства, снижало эффективность вложений. И хотя по стране уже гуляло слово "перестройка", но глобальной концепции преобразований в обществе все еще не было. Первые довольно импульсивные шаги по реформированию экономики быстро натолкнулись на преграды и ограничения. Выбор приоритетов в развитии народного хозяйства был случаен. Генсеку неоднократно говорили, что, не создав единой концепции развития и не решив общих вопросов, невозможно добиться позитивных результатов в частностях. Нужна серьезная теоретическая основа для перемен, обоснованные и последовательные шаги преобразований. И делать это следовало незамедлительно, тем более что все предпосылки объективного и субъективного характера к тому были.

Нельзя забывать, что общество на протяжении ряда лет накопило мощный взрывной заряд недовольства, который мог воспламениться в любой момент. Это достаточно хорошо понимали многие, и прежде всего передовая часть общественности - ученые, специалисты различных отраслей экономики, структур управления, ряд военачальников, творческая интеллигенция, по существу, все, кто составляет интеллектуальную элиту, которая всегда являлась генератором и носителем прогрессивных идей. К середине 80-х годов в этой среде накопилось немало предложений, направленных на совершенствование общественных отношений, демократизацию страны, создание условий для более энергичного движения вперед по пути научно-технического прогресса.

Запас реформаторских концепций копился в нашей стране давно, но он не был затребован. Хрущевская оттепель, устранение боязни физического исчезновения за крамольные мысли позволили выдвинуться многим нашим ученым-обществоведам, предлагать меры по реформированию общества. В ЦК КПСС, правительство тогда поступала громадная почта с предложениями по осуществлению перемен в стране. Именно эти люди, а также более молодая поросль интеллектуалов стояли у истоков многих косыгинских экономических реформ в середине 60-х годов. В значительной мере их идеи легли и в основу преобразований, начавшихся в 80-е годы.

Мне приходилось достаточно часто встречаться с видными учеными различных отраслей знаний, деятелями культуры, образования, писателями. Это были люди весьма прогрессивных взглядов, видевшие пороки нашей системы, недостатки в руководстве обществом. В откровенных беседах, которые состоялись в те годы, затрагивались не только вопросы экономического и политического характера. Собеседники отлично понимали, что препятствия осуществлению многих идей таятся в заскорузлости руководства. Партийно-государственная верхушка была настолько стара, что оказалась не в состоянии смотреть вперед, думать о перспективах развития Отечества. После XXVI съезда КПСС стало очевидным, что большинство членов Политбюро ЦК имело мизерные шансы дожить до очередного съезда. Это отлично понимали те интеллектуалы, которые давно и с тревогой следили за расстановкой сил в руководстве, знали возможности практически каждого члена Политбюро ЦК.

Вот почему появление М. С. Горбачева на политической арене привлекло внимание мыслящей интеллигенции. Конечно, в нем видели первое время агрария, что само по себе ограничивало его перспективу, так как к деятелям этой сферы издавна существовало в стране недоброжелательное отношение, как к людям, не способным решить продовольственные вопросы государства. Но постепенно в нем стали видеть и некоторые обнадеживающие штрихи. М. С. Горбачев был человеком сравнительно новой генерации, достаточно образован, при желании обаятелен, не лишенный дара вдохновить людей, давно искавших энергичного лидера, на которого можно было надежно опереться в реализации тех реформаторских идей, которые имелись в обществе. И эти люди, правда не все сразу и не без колебаний, сделали ставку на М. С. Горбачева, помогали в его популяризации, продвижении по лабиринтам власти.

Избрание нового генсека активизировало творческую мысль прогрессивно настроенной части общества. Общее желание перемен было столь велико, что ученые, специалисты, работники органов управления охотно несли М. С. Горбачеву, его окружению свои предложения по преобразованию в стране. Они месяцами просиживали на закрытых партийных и государственных дачах, дорабатывая новые концепции экономической реформы, демократизации общества, совершенствования политической системы, международных отношений.

Огромную работу вела команда Н. И. Рыжкова, готовя предложения по перестройке экономических отношений. В общем конструктивных идей было более чем достаточно, и с некоторыми из них новый генсек выходил на трибуну. Но целостной концепции так и не сложилось. Этому активно противился М. С. Горбачев, полагая, что в делах перестройки логика может только помешать делу. Сегодня очевидна другая, подлинная причина такого нежелания. Просьбы многих, в том числе с трибуны съезда и партконференции, сказать, куда мы идем, удовлетворены не были.

Широкая поддержка М. С. Горбачева продолжалась до 1988 года, до тех пор, пока в действиях нового лидера не появились шараханье, неуверенность и маневрирование. Затем ручеек идей начал пересыхать, многие ученые как-то стали сторониться генсека. И он был вынужден все время взбадривать свои команды, часто меняя помощников, состав лиц, привлеченных для подготовки его докладов, речей, выступлений, интервью.

Большую роль в формировании концепций перестройки, подборе кадров для команды М. С. Горбачева играл A. Н. Яковлев. Он имел незаурядный опыт подобной работы еще во времена Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. За время пребывания на дипломатической работе в Канаде, как я понимал, у него сложилась определенная программа преобразований в нашей стране, охватывающая ряд ключевых направлений. Возглавив мозговой центр М. С. Горбачева, А. Н. Яковлев привлек многих специалистов и, обобщив материалы, сформулировал систему понятий перестройки общества, а также обозначил те практические меры, которые необходимо было осуществить, чтобы добиться реальных перемен в стране. Он постоянно возглавлял бригады "спичрайтеров" и по существу был генератором основных формулировок докладов и выступлений генсека. Наряду с ним в мозговой центр входили такие известные ученые-обществоведы, как В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, А. Н. Анчишкин, С. А. Ситарян, Н. Б. Биккенин, С. С. Шаталин, Н. Я. Петраков, B. П. Можин. К работе часто привлекались многие специалисты различных научно-исследовательских институтов экономики, международных отношений, МИД, ЦК КПСС, Совмина СССР, других министерств и ведомств. В этой команде зарождались основные идеи перестройки, обобщалось многое ценное, что предлагали мыслящие люди для улучшения дел в стране. На заключительной стадии работы над докладами и выступлениями подключался М. С. Горбачев и его некоторые помощники. Круг их определял генсек и с ними уединялся либо в своем кабинете, либо на госдачах в Новом Огареве или Волынском.

Несмотря на большую и заинтересованную команду высококвалифицированных специалистов, способных предложить последовательную концепцию преобразований в стране, такого заказа никогда не поступало. Несколько моих попыток начать подобную работу натолкнулись на непонимание. И было ограничено только анализом ситуации, сложившейся в партии и стране к середине 80-х годов. Время было упущено. Многое делалось по наитию, вслепую, без оценок последствий. Люди выполняли поручения генсека, наивно полагая, что он знает, что нужно делать в первую очередь. А в первую очередь из глобальных проблем М. С. Горбачев с приходом к власти считал необходимым ускорить движение вперед за счет развития научно-технического прогресса.

Как уже говорилось, Михаил Сергеевич, много наслышанный о некогда готовившемся пленуме по научнотехническому прогрессу, решил вновь вернуться к этой проблеме. Он тогда вообще считал, что все беды страны кроются в плохом развитии машиностроения. И это было то звено, потянув за которое он хотел вытащить всю цепь. Отсюда и пристрастие к машиностроительной проблематике. На июнь 1985 года было намечено крупное совещание в ЦК по этому вопросу, и скоро началась подготовка к этому мероприятию. Требовался соответствующий доклад. Теперь бригада специалистов, производственников, идеологов выехала на дачу Волынское-вто-рое и там в течение двух месяцев готовила материал.

Совещание состоялось в зале заседаний пленумов ЦК. Помещение это сравнительно недавно было пристроено к имеющемуся зданию Верховного Совета СССР и представляло некий архитектурный шедевр, хотя и неудобный. Мраморные скульптуры рабочих, крестьян, воинов украшают карнизы. Мрамор для помещения, как мне говорили, завозился из Италии, другое оборудование собиралось со всего мира. Все кресла, столы выполнены из карельской березы. Они удобны, оборудованы усилителями, располагают к хорошему отдыху, и нередко в зале заседаний приходилось слышать похрапывание, особенно когда шли рутинные доклады. Отличные холлы с мраморными полами и стенами, просторный обеденный зал. Помещение было хорошо спланировано и удачно вписалось в комплекс зданий в Кремле. Принимавшим участие в разработке и строительстве этого зала были присуждены Ленинские премии.

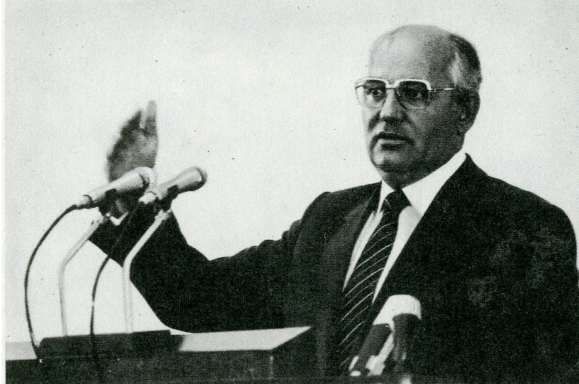

И вот в этом зале впервые собрались ученые, руководители промышленных предприятий, министры, члены ЦК. Доклад Горбачеву был подготовлен неплохой, слушали его внимательно, горячо и остро выступали, что можно было видеть по телевидению. Этот телевизионный показ произвел тогда первую сенсацию в стране. Люди увидели, как свободно, многие вообще без текста, говорили о наболевших вопросах. Новый генсек производил хорошее впечатление, отличаясь от прежних подвижностью и способностью отрывать глаза от текста, хотя и делал это он в тот раз еще не слишком смело.

В партии, среди народа стало расти доверие к деловитости и раскованности нового руководства. В тот период это было крайне важно, ибо за минувшие годы слова слишком обесценились.

Хочу еще и еще раз подтвердить мысль, что выступления Горбачева в 1985–1987 годах базировались на твердом понимании того, что социализм в нашей стране - большое завоевание народа, строительство его следует продолжать. Социалистические принципы незыблемы, и впереди достижение основополагающей цели - построение коммунистического общества. Поначалу эти постулаты были твердой основой всех концепций Горбачева, и, я полагаю, он тогда и не видел ничего иного. Такое отношение к наследию прошлого, бесспорно, устраивало большинство. Все население страны действительно хотело перемен, причем перемен радикальных. Люди ждали серьезных изменений в области экономики, внешней политики, демократизации общества. Они надеялись на новые методы стимулирования, снятие оков с деятельности партийных комитетов и организаций, но они хотели и социальных гарантий, к которым давно привыкли. Партия поддерживала начинания Горбачева, тем более что он говорил о сохранении социалистических ценностей и достижений.

Но скоро произошло несколько другое. Практика уже первого года работы показала, что быстрого результата достичь не удается. Одно из заявлений Горбачева - как только снимем оковы с сельского хозяйства, дадим свободу использования различных форм аренды всем желающим, то уже через один-два года придем к изобилию продовольствия - показывало всю глубину оторванности его от жизни.

Когда он решил вставить этот тезис в доклад, я попробовал возразить, что это нереально. Михаил Сергеевич вскипел:

- Ты ничего не понимаешь в характере крестьянина. Посмотри, как быстро пошло дело в Китае, а мы не хуже их.

Впрочем, срок наступления изобилия в своем тексте он продлил до двух-трех лет.

Столь наивное представление о возможностях перестройки привело к принятию скоропалительных решений, использованию не апробированных методов в управлении экономикой, в стимулировании и организации производства. И самое главное - началась поспешная замена кадров. Она велась на всех уровнях управления, затронула и окружение Горбачева. Не реализовав предложения одной группы специалистов, М. С. Горбачев хватался за идеи других. В том калейдоскопе перемен идей и людей чувствовалось паническое состояние генсека. Чтобы ускорить развитие экономики страны, выдвигались все новые концепции, но с каждой переменой чувствовалось, что дело клонится к элементарному переходу на методы капиталистического развития. Причем его наиболее незрелых первоначальных форм. И хотя продолжался разговор о построении социализма с человеческим лицом, о коммунистической перспективе, это были слова, напоминающие фиговый листок, прикрывавший идейную наготу, шараханье от курса, который одобрялся пленумами и съездами партии.

Теоретическое метание являлось еще и следствием характера М. С. Горбачева. С ранних лет, от школьных времен до института, комсомола, работы в партии он привык следовать выработанной в центре линии, как должное воспринимал успехи, одобрение своей деятельности и аплодисменты. В 16 лет его награждают правительственной наградой, он с отличием оканчивает школу, возглавляя там комсомольскую организацию, без экзаменов поступает в МГУ, возглавляет и там комсомольскую организацию, оканчивает факультет с отличием. Все эти годы Горбачева сопровождают добрые слова, поддержка, а часто и восхищение способностями. Это проявилось и по окончании МГУ, когда Горбачев вместо прокурорского кресла и текущей юридической работы, в которой проявить себя крайне непросто, проходит путь наверх через комсомол и партийную работу. Работа в общественных организациях позволяет держаться на виду. Но он не прошел производственной, практической школы. Наверное, не вина, а беда Горбачева в том, что фактически всю жизнь ему пришлось заниматься аппаратной работой. А это позволило выработать "гибкий" позвоночник, но не твердый, настойчивый характер. В результате, столкнувшись с трудностями в практическом осуществлении реформ, Михаил Сергеевич терял к ним интерес, переключался на другие дела. Не случайно очень скоро основным полем его деятельности остались лишь выступления в печати и на телевидении, а также поездки на Запад, где он как представитель страны был почитаем и желанен.

А ведь, возглавив Политбюро, М. С. Горбачев впервые взвалил на свои плечи ответственность за судьбу не только партии, но и страны, благополучие миллионов. Люди ждали от нового лидера не красивых слов - их уже было сказано больше, чем нужно. Они ждали четко выработанного курса, обозначения целей движения, реального улучшения жизни, во всяком случае не ее ухудшения.