Фюзеляж был ферменно-расчалочной конструкции с полотняной обтяжкой хвостовой части и фанерной обшивкой передней. Криволинейная лобовая часть пилотской кабины выклеивалась из шпона. Каркас фюзеляжа состоял из четырех сосновых лонжеронов. Стойки и поперечины изготовлялись из ели. Двойные диагональные расчалки обеспечивали необходимую жесткость образуемых ими пространственных силовых рам.

Двухлонжеронные крылья "Муромца" были сделаны разъемными по размаху. Верхнее состояло из семи частей: центроплана, двух промежуточных частей на каждом полуразмахе и консолей. Нижнее - из четырех частей. Коробчатые лонжероны размещались примерно на 12 % и 60 % длины хорды. Полки лонжеронов выполнялись из гикоря и ясеня, стенки из березовой и ольховой фанеры. Нервюры крыльев выполнялись двутавровыми, а в местах установки стоек и сочленений планов - коробчатые. Стенки простых нервюр делались из фанеры с большими продолговатыми отверстиями облегчения. Полки из сосновых реек. Передняя кромка крыльев имела тонкие фрезерованные накладки из ели или спруса. Задняя представляла собой тонкую рейку. Стойки коробки крыльев имели каплевидное сечение. Для внутреннего расчаливания крыльев и всей коробки использовалась рояльная проволока. Элероны были только на верхнем крыле, на его консолях. Между пятыми стойками крыльев находились традиционные для Сикорского небольшие вертикальные переборки. Для обтяжки крыльев использовалась льняная материя. После окончательной сборки крылья покрывались эмалитом и лаком.

Вся расчалочная конструкция воздушного корабля представляла собой как бы музыкальный инструмент, который требовал постоянного внимания и регулировки тендерами. Но в то же время она давала прочность и необходимую легкость летательному аппарату и обеспечивала высокую весовую отдачу.

Ко всем двигателям был обеспечен доступ в полете. Для этого по нижнему крылу к моторам вела фанерная дорожка. Двигатели крепились на невысоких балках, состоявших из ясеневых полок и раскосов, обшитых по бокам фанерой. В ходе испытаний первого "Муромца" балки крайних двигателей были заменены высокими подмоторными рамами. Под верхним крылом над двигателями подвешивались цилиндрические бензобаки. В носовых их частях находились маслобаки. Трубчатые радиаторы стояли сзади моторов. Запускались двигатели сжатым воздухом.

Первоначально машина имела между коробкой крыльев и оперением еще одно, среднее крыло, расчаленное к кабанам "верхней площадки".

Горизонтальное оперение было несущим и имело относительно большие размеры - около 30 % от площади крыльев. Двухлонжеронный стабилизатор расчаливался к четырехгранному кабану и к вершине пирамиды хвостового костыля. Кабан служил и площадкой, с которой механик мог в полете сделать осмотр и ремонт оперения. Вертикальное оперение было тройное - главное и два боковых. Боковые кили имели угол установки, который на случай выхода из строя двигателя обеспечивал восстанавливающий момент в струе работающих двигателей.

Угол установки горизонтального оперения составлял 5–6 градусов. В сочетании с большим углом установки крыльев (8–9 градусов) это давало положительное продольное V и самолет в полете был устойчив.

Шасси крепилось под средними двигателями и состояло из двух подфюзеляжных и двух парных подмоторных N-образных стоек с полозами, в пролетах которых на шарнирных колодках крепились попарно колеса на коротких осях с резиновой шнуровой амортизацией. 12 колес были по три обшиты кожей. Получились строенные колеса с очень широким ободом. Зимой устанавливались лыжи. Костыль первого "Муромца" представлял собой ясеневый полоз, закрепленный подкосами. Первоначально под фюзеляжем имелись дополнительные полозы - "среднее шасси".

Вся конструкция самолета, как и его схема, для 1913–1914 гг. признавалась передовой, простой для производства и весьма целесообразной. "Муромец" как инженерное сооружение был совершенен в смысле рационального использования материала и экономии веса. По тому времени это было самое настоящее чудо техники.

В ноябре 1913 г. первый "Илья Муромец" - "А" (заводской № 107) был собран в ангаре РБВЗ на Корпусном аэродроме и был готов к испытаниям. После первых пробежек уже стало ясно, что машина обладает достаточной подъемной силой и хорошо реагирует на действия рулями. Сикорский принял решение демонтировать среднее крыло. Дополнительную подъемную силу конструктор решил получить, увеличив площадь стабилизатора, удлинив его хорду почти на метр. 10 декабря 1913 г. был совершен первый полет по прямой в пределах летного поля. На борту кроме Сикорского был только Панасюк. И в этом полете расчетные данные в основном подтвердились, только пришлось скорректировать центровку.

После нескольких пробных подлетов, когда самолет последовательно поднимал 4, 5 и 7 человек, Сикорский поднялся 12 декабря в воздух с десятью пассажирами на борту. Общий вес нагрузки составлял 1100 кг - мировой рекорд.

26 января 1914 г. Сикорский поднялся в воздух с четырьмя пассажирами и впервые описал над Корпусным аэродромом несколько кругов. Через три дня "Илья Муромец" появился над южными окраинами С.-Петербурга. Затем внеаэродромные полеты стали регулярными. Управлять самолетом было значительно приятнее, чем предшественником - "Русским Витязем". "Муромец" плотно сидел в воздухе. Многомоторный гигант хорошо держал курс при остановке одного из моторов. Остановив все моторы, Сикорский уверенно планировал на аэродром. Механик прямо в полете осматривал двигатели на крыле. Тяги воздушных винтов хватало для взлета на лыжах не только со снежной полосы, но и с грязи. 11 февраля самолет стартовал в сторону Пулково, обойдя высоты, развернулся, дошел до Охты, потом пролетел вдоль Невского и Каменноостровского проспектов, сделал круг над Комендантским аэродромом, сбросил вымпел для Аэроклуба и затем вернулся на свой аэродром.

12 февраля 1914 г. воздушный богатырь установил мировой рекорд по максимальному количеству пассажиров, поднятых на борту самолета. На "Муромце" находились 16 человек и аэродромный пес с невинной кличкой Шкалик. Поднятый полезный груз составил 1290 кг.

В течение февраля и марта 1914 г. было совершено несколько десятков полетов над С.-Петербургом общей продолжительностью 23 ч. Эти полеты вызывали огромный интерес. На аэродром приезжала масса народу. Среди почетных пассажиров "Ильи Муромца" значились выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники и флотоводцы, военные и спортивные летчики, иностранные дипломаты, студенты и преподаватели столичных вузов. Глядя на скромно сидящих возле окон членов Государственной думы, Сикорский как-то шутливо подметил, что пассажирский салон его самолета - единственное место, где смиряются все политические противоречия и затихают амбиции.

В марте и апреле были продолжены испытательные полеты, которые в большинстве своем были и демонстрационными. Достаточно освоив самолет, Сикорский в соответствии с ранее принятой программой испытаний решил снять его полные характеристики. В полете останавливали поочередно один, два и даже три двигателя. Выходили на крыло сначала по одному к ближнему двигателю, потом к крайнему. В конце концов осмеливались даже посылать двух человек к крайнему двигателю. В этих условиях самолет оставался управляемым. Выполнялись также полеты в плохую погоду с использованием приборов. К новым усовершенствованным приборам добавились и два корабельных компаса. Они очень пригодились через несколько дней, когда на землю неожиданно опустился туман и сажать "Муромец" пришлось вслепую.

В процессе испытаний выявилась необходимость увеличения мощности двигателей. Сикорский раздумал ставить пятый 100-сильный мотор на фюзеляже. Ферма для его крепления и среднее шасси были демонтированы. К этому времени из Германии пришли новые шестицилиндровые рядные двигатели "Аргус As.III" мощностью по 115 л.с. Сикорский впервые поднялся воздух с новой силовой установкой - крайние 100-сильные моторы "Ильи Муромца" были заменены на новые "Аргус As.III". Центральные "Аргусы" Сикорский решил заменить самыми мощными двигателями, имевшимися в то время в авиастроении, - уникальными 14-цилиндровыми звездообразными (двойная звезда) моторами водяного охлаждения "Сальмсон" мощностью по 200 л.с.

Первый вылет с полностью обновленной силовой установкой состоялся 14 марта. "Илья Муромец" как будто подменили. Разбег сократился чуть ли не на половину, выросла скорость и эффективность рулей управления. Тогда же на воздушный гигант была установлена радиостанция с радиусом действия до 600 верст. В апреле 1914 г. "Илья Муромец" был переделан в гидросамолет.

Дело в том, что первым заказчиком "Муромца" был флот. Командующий авиацией на Балтийском флоте Б. П. Дудоров смог убедить еще в 1913 г. командование оказать поддержку РБВЗ в создании нового тяжелого самолета. "Илью Муромца"-"Гидро" предполагалось использовать для дальней разведки, бомбардировки надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок противника, борьбы с "Цеппелинами". По планам Дудорова, авиация Балтики должна была состоять из берегового и палубного базирования. Всю береговую авиацию предполагалось оснастить тяжелыми многомоторными гидросамолетами.

Контракт на поставку первого "Муромца", переделанного в гидросамолет, был заключен 11 января 1914 г. По условиям контракта на испытаниях самолет должен был продемонстрировать длительность полета не менее двух с половиной часов, поднять 1,5 тонны, а также свою способность пройти по воде 10 км. Поплавков было установлено три: два главных и третий хвостовой. Главные поплавки крепились под средними двигателями к специальным стойкам шасси на резиновых шнурах-амортизаторах.

Первый полет продолжительностью 12 мин. был совершен 14 мая 1914 г. Воздушный гигант эффектно проплыл в небесах над базировавшейся в Либаве эскадрой во главе с командующим Балтийского флота. Пилотируемый поочередно Сикорским и лейтенантом Лавровым самолет прошел начальную программу испытаний. Потом Лавров вместе со своим коллегой лейтенантом Шокальским довели ее до конца самостоятельно. Моряков удовлетворили все характеристики за исключением скороподъемности. Тем не менее морское ведомство приняло "Илью Муромца" на вооружение. Это был самый крупный гидросамолет в мире, и он оставался таковым вплоть до 1917 г.

По объявлении мобилизации либавская авиастанция эвакуировалась на еще недостроенную авиастанцию в Кильконде на острове Эзель. Вместе с другими самолетами 17 июля вылетел туда на "Муромце" и Сикорский. В состав его экипажа входили Лавров, Миллер и Панасюк. До пункта назначения, однако, из-за плохой погоды они не добрались. Пришлось садиться в бухте Карант. В условиях неважной видимости при посадке самолет получил небольшие повреждения и нуждался в ремонте. За помощью в Кильконд отправился сам Сикорский. Но она не потребовалась. 21 июля береговые посты заметили силуэты неизвестных кораблей, которые приняли за немецкие, и сообщили об этом летчикам. Лавров решил уходить по воде, однако возникли проблемы с двигателями, и командир ввиду опасности захвата врагом сверхсекретной по тому времени техники приказал ее сжечь. Так закончилась история первого "Муромца". В дальнейшем командование русского флота неоднократно возбуждало вопрос о поставке им гигантов Сикорского, но "Муромцев" не хватало на сухопутном фронте.

Военное министерство во главе с генерал-адъютантом В. А. Сухомлиновым подписало контракт на поставку русской армии 10 воздушных кораблей 12 мая 1914 г. Это была великая победа, признание практической реализации смелой идеи молодого конструктора, которая открывала новые пути развития всей мировой авиации.

С созданием технического шедевра своего времени Игорь Иванович прочно занял по праву принадлежавшее ему почетное место в научно-техничекой элите России. Вот небольшой штрих. В апреле 1914 г., традиционно на Пасху, в Санкт-Петербурге торжественно открылся 3-й Всероссийский Воздухоплавательный съезд. Среди почетных гостей съезда наряду с мировыми именами - августейшим попечителем воздухоплавания и авиации Великим князем Александром Михайловичем, Н. Е. Жуковским, А. П. Фан-дер-Флитом, Г. А. Ботезатом, В. А. Лебедевым, К. П. Боклевским, В. Ф. Найденовым и другими засверкала новая звезда - И. И. Сикорский. Без почетного присутствия молодого конструктора теперь не проходило ни одно из крупных мероприятий в российской авиации. Сикорского избрали почетным членом Императорского Всероссийского аэроклуба и Императорского Русского технического общества, наряду с именитыми учеными, полководцами и представителями августейшей фамилии.

Не закончился и первый из трех блистательных этапов удивительной судьбы Игоря Ивановича Сикорского, а современники если еще и не воздали ему должное, то, по крайней мере, уже оценили выдающегося конструктора. Особенно на Западе. Там перед ним просто преклонялись. Творениями конструктора интересовались и на очень высоком уровне. Британское Адмиралтейство официально запросило чертежи "Муромца". Французский президент Пуанкаре во время своего краткосрочного визита в Петербург в самый канун войны сумел выделить время и упросил Николая II разрешить показать ему чудо-оружие - Воздушный Корабль. Демонстрировали "Муромец" и румынскому наследному принцу, и не исключено, что вид невиданного тяжелого бомбовоза послужил одним из доводов для вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты, а не Тройственного союза. Потенциальный противник - немцы, неприятно пораженные мощью славянского гения, бросились лихорадочно создавать собственных "сикорских", т. е. многомоторные тяжелые аэропланы.

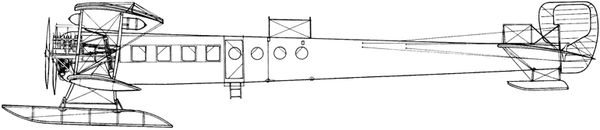

Гидросамолет "Илья Муромец" (заводской № 107)

Ценили И. И. Сикорского не только "технари". Ему посвящали стихи поэты, известный композитор А. Н. Чернявский написал в честь пилота марш "Авиатор", была даже попытка поставить оперу "Авиатор Сикорский". Правда, не вся интеллигенция относилась к конструктору однозначно. По свидетельству К. Н. Финне, близко знавшего Сикорского, "… И. И. Сикорский придал своему изобретению ярко национальную окраску, этого было достаточно, чтобы наша так называемая интеллигенция отнеслась к нему сдержанно, чтобы не сказать больше…". И эти же слои общества "… робкие попытки отдельных лиц отстаивать русскую самобытность готовы были отождествлять с отсталостью, наделяя пытавшихся стать на защиту национального достояния и достоинства различными эпитетами вроде: наемников правительства, квасных патриотов, черносотенцев…". А правительство действительно ценило человека, прибавлявшего мощь и славу России. Двадцатипятилетний конструктор "за заслуги, оказанные в деле военной авиации" был удостоен высокого ордена Св. Владимира IV степени.

Несмотря на происки левой оппозиции, Государственная дума Российской империи наградила И. И. Сикорского высокой премией в 75 тысяч рублей. Большую часть этой немалой по тем временам суммы конструктор пустил на расширение производства, а на остатки приобрел небольшую дачу под Киевом, где впоследствии любил отдыхать летом с семьей.

Без натяжки можно сказать, что Игорь Иванович был национальным героем, но, несмотря на молодость, слава не вскружила ему голову. Мысли были далеки от мирской суеты, будущее авиации - вот что занимало конструктора.

Великий перелет

Новый самолет, получивший название "Илья Муромец"-Б (С-13Б) и заводской № 128, был построен весной 1914 г. 29 мая Сикорский впервые поднял его в воздух. "Илья Муромец"-Б отличался от первого меньшими размерами и более мощной силовой установкой - четыре двигателя "Аргус As.IV" по 140 л.с. (внутренние) и "Аргус As.III" по 125 л.с. (внешние). На основе данных по результатам испытаний "Муромца"-А в конструкцию частей и деталей были внесены изменения. Исключен отсек "кладовой", уменьшен мидель хвостовой части, убраны иллюминаторы, сглажены носовые "скулы", увеличена площадь элеронов. Были и другие небольшие изменения.

Увеличение мощности при меньшем взлетном весе позволило установить сразу несколько мировых рекордов высоты полета с грузом. "Илья Муромец"-Б спокойно летал с пятнадцатью пассажирами на борту, демонстрировал высокую скороподъемность и маневренность. Сикорский исполнял на гиганте крены и взлеты с углами тангажа, сравнимыми с легкими самолетами. 1 июня состоялся праздник Императорского Всероссийского аэроклуба на Комендантском аэродроме. Он был полностью посвящен самолетам И. И. Сикорского. Сперва в воздухе кувыркались на С-10 и С-12 Алехнович с Янковским, а затем "Илья Муромец"-Б под управлением самого конструктора медленно проплыл над головами зрителей.