Успешные действия Эскадры заставили высшее командование русской армии пересмотреть отношение к "Муромцам". В телеграмме начальника штаба Верховного Главнокомандования от 14 апреля 1915 г. в Военное министерство сообщалось: "Верховный Главнокомандующий приказал: просить Вас в связи с выяснившимся применением Эскадры воздушных кораблей восстановить действие контракта с РБВЗ на постройку "Муромцев", приостановленного на время испытания их боевых свойств, и оказать заводу всякое содействие для скорейшего выполнения этого заказа, предоставив по мере возможности необходимые материалы…" Штаб Верховного Главнокомандующего просил Военного Министра ускорить укомплектование Эскадры до штатного состава и принять самые энергичные меры к постройке новых кораблей и широкому содействию РБВЗ в получении моторов и изготовлении собственных. Завод должен был в спешном порядке выполнить восстановленный заказ на 32 самолета "Илья Муромец". Это была победа. Большая победа Шидловского и Сикорского. Они смогли доказать последним скептикам что это за грозное оружие "Муромец".

В связи с наступлением неприятеля на Галицийском направлении по приказу Главного Командования в мае 1915 г. во Львов были направлены два экипажа Башко ("Киевский") и Бродовича (ВК-III). Так был создан отдельный боевой отряд Эскадры, который начал действовать в интересах 3-й армии. Общее командование отрядом принял Горшков. На Варшавском же направлении боевая работа не прекращалась. К этому времени на базу поступили новые машины типа "В". На них экипажи Лаврова (ВК-I), Панкратьева (ВК-II), Шарова (ВК-IV) и Алехновича (ВК-V) продолжили полеты во вражеский тыл.

В начале мая 1915 г. серьезное положение сложилось и на Варшавском направлении. Ввиду явной угрозы базе было решено основную часть Эскадры эвакуировать и оставить только боевые корабли, которые должны были до последнего участвовать в военных действиях, а затем перелететь в Лиду. В перегонке самолетов участвовал Сикорский.

В Лиде начали подготовку экипажи ВК-VI поручика Головина, ВК-VIII поручика Смирнова, ВК-IX штабс-капитана Нижевского и ВК-X штабс-капитана Чечулина (потом его заменил поручик Констенчик). Эскадра постепенно доводилась до штатного состава. Базирование в Лиде оказалось, однако, недолгим, всего три месяца. Был сдан Ковно, и пришлось отступать. Началось новое перебазирование, теперь в Псков. Опять тяжелейшее испытание для техники и людей. Но тут как раз следует отметить, что при перелетах из Яблонны в Лиду и из Лиды в Псков (более 600 км) не было ни одного летного происшествия (в отличие от первых перелетов из Санкт-Петербурга на фронт воздушных кораблей Руднева и Панкратьева). Причины первых неудач крылись не в "Муромцах", а в недостаточном еще опыте летного состава.

Пока база Эскадры эвакуировалась от Яблонны до Пскова и обживалась на новом месте, отдельный отряд эффективно действовал. Весной 1915 г. "Киевский" и ВК-III по заданию командования мастерски провел разведку, результатом которой стало пленение русскими войсками 15 тыс. немцев. Вскоре ситуация на фронте изменилась не в пользу русских войск. Пришлось отступать. Отряд не отрывался от 3-й армии и двигался с ее частями, меняя места базирования - Люблин - Влодава - Береза Каратузская - Брест - Слуцк.

Действия "Муромцев" на фронте были столь эффективными, что немцы стали лихорадочно усиливать противовоздушную оборону, в том числе истребительную авиацию. С Западного фронта прибыло несколько отрядов самолетов "Фоккер" и "Бранденбург". Первым досталось. Командир, несмотря на ранение, удачно посадил тоже израненную машину возле аэродрома. Осмотр доказал исключительную живучесть гигантского самолета.

Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что Эскадра действовала время от времени, надо отметить, что боевая работа велась планомерно и в ней участвовали все экипажи. В книге выборочно приведены только наиболее интересные с точки зрения подтверждения качеств самолетов эпизоды. Рутинной и незаметной повседневной работы было, как всегда в любом другом деле, значительно больше.

Наряду с наращиванием истребительной авиации немцы усилили и зенитную артиллерию, которую концентрировали на вероятных местах пролета кораблей линии фронта. Хотя при первом интенсивном обстреле "Муромца" ВК-III под командованием штабс-капитана Озерского экипаж подавил пулеметным огнем зенитные средства, было ясно, что надо принимать какие-то меры. Самым простым была смена постоянных мест пролета линии фронта, потом стали отрабатывать противозенитные маневры. Наряду с этим Сикорским, который оперативно учитывал боевой опыт, были проведены также и некоторые конструктивные доработки самолета, повышавшие живучесть корабля.

"Муромец" Озерского так хорошо выполнял боевые задания, что начальник штаба 3-й армии генерал-майор Романовский как-то сказал, что он готов обменять всю легкую авиацию, имеющуюся в его распоряжении, всего на три "Муромца". И действительно, кроме эффективного боевого применения появление "Муромцев" оказывало на солдат в окопах громадное психологическое воздействие. Русские солдаты с восторгом наблюдали, как "Муромцы" неспешно и уверенно уходили в тыл противника. Их не смущал зенитный огонь, они не шарахались от него в стороны, как легкие самолеты, а неприятельские аэропланы вообще боялись подходить к воздушному кораблю. Эта богатырская уверенность в своих силах передавалась и солдатам.

Отдельный отряд "Муромцев" действовал до поздней осени 1915 г. Опыт применения отдельного отряда не пропал даром. Выявилась явная целесообразность действовать не с центральной базы, а отдельными боевыми отрядами с разных аэродромов, что позволяло оптимально использовать тяжелые корабли на наиболее важных оперативных направлениях. 20 сентября 1915 г. приказом командира Эскадры было официально объявлено о формировании в Зегевольде (Сигулда) боевого отряда в составе ВК-I, ВК-II, ВК-IV, ВК-V, ВК-VI, ВК-VIII, ВК-IX, ВК-X. Он действовал в интересах Северного фронта и Балтийского флота.

После прекращения действия отдельного отряда Эскадры, который показал свою эффективность, командование Юго-Западного фронта все время настойчиво просило Ставку о выделении "Муромцев" на Галицийское направление. Уступая этим просьбам, в конце 1915 г. для действий в полосе 7-й армии был создан боевой отряд № 1 во главе со штабс-капитаном Панкратьевым. Оставшиеся в Зегевольде воздушные корабли составили отряд № 2 под командованием лейтенанта Лаврова, который после Панкратьева считался самым опытным пилотом. В историю Эскадры он тоже вписал много ярких страниц.

РБВЗ и война

Рассматривая работу по совершенствованию воздушных кораблей, надо сказать, что Сикорский, вероятно, был единственным в мире авиаконструктором, который большую часть времени проводил не в конструкторском бюро вдали от фронта, а в самой гуще событий. Он получал информацию о поведении своих машин в боевой обстановке из первых рук, от только что вернувшихся экипажей. Это позволяло немедленно вносить необходимые изменения и давать нужные рекомендации экипажу, что сразу повышало эффективность применения воздушных кораблей. Некоторые доработки можно было проводить прямо в мастерских Эскадры. Крупные же изменения конструкции производились на заводе в Петрограде, куда Сикорский возвращался неизменно полный планов. На заводе его ждали верные друзья, которым предстояло воплощать в жизнь новые, подчас совершенно неожиданные идеи. Растущая на глазах мощь Акционерного общества РБВЗ гарантировала их осуществление.

Для авиационного производства РБВЗ, как, впрочем, и для всей молодой авиационной промышленности России, годы Первой мировой войны стали временем впечатляюще быстрого развития. Молодая авиационная индустрия была закономерной вершиной более чем полувековой истории становления российской промышленности, восхитившей темпами своего роста весь мир. Двадцатилетний период перед войной характеризовался внедрением передовой технологии, расцветом науки, широким строительством новых предприятий, оснащением их новейшим оборудованием. Этому сопутствовали углубление общего и профессионального образования, формирование промышленной буржуазии, рост кадров научно-технической интеллигенции и квалифицированных рабочих.

Становление капитализма в России, как и в других странах, происходило первоначально на базе развития легкой промышленности. Однако постепенно все большую роль в балансе отечественной экономики стали играть машиностроение, химическое производство и строительство. Огромное значение для индустриализации страны имело транспортные машиностроение. На базе хорошо развитого транспортного машиностроения развивались другие отрасли индустрии: оборонная, энергетика, сельскохозяйственное машиностроение и т. п. (наглядный тому пример - РБВЗ). С каждым годом осваивались все новые и новые виды продукции, возникали новые предприятия. Возникли такие новые отрасли, как авто- и авиастроение, электротехника, точное машиностроение и т. д. "Хлебная и льняная" Россия стремительно превращалась в крупнейшую машиностроительную державу мира.

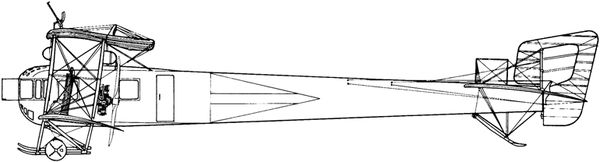

"Остроносый" "Илья Муромец"-В-14. Воздушный Корабль (ВК) II (№ 160)

Война внесла существенные коррективы в развитие отраслей российской промышленности. Военные заказы заложили основу для создания мощной автомобильной индустрии. Из строившихся в 1915–1917 гг. в разных частях империи автомобильных заводов большие надежды возлагались на гигант, возводившийся в Филях под Москвой. Он получил название "Автомобильный завод РБВЗ" (или Русско-Балтийский автомобильный завод - "Авто-Балт") и строился с поистине российским размахом. Несмотря на начавшийся в 1917 г. развал экономики, автозавод все-таки удалось к 1918 г. достроить. Если вначале он предназначался для производства только автомобилей, то уже в 1917 г. предприятие предполагалось использовать как многопрофильное производство, в том числе и для выпуска авиационной техники. В 20-е годы этот завод стал базой для создания советского тяжелого самолетостроения, а впоследствии вертолето- и ракетостроения.

Причиной возведения "Авто-Балта" в Москве были не только огромные заказы на автомобили, но и эвакуация Рижского завода в связи с приближением фронта к городу. Эвакуированное из Риги оборудование РБВЗ разместили преимущественно в Твери, оставшуюся его часть направили в Петроград. Правление РБВЗ быстро восстановило выпуск своей главной продукции - вагонов, а также начало производство по заказам военного ведомства другой техники. Среди них были различное инженерное имущество, артиллерийские передки, походные кухни и даже моторизованные десантные понтоны. Правление, видимо, смотрело далеко вперед, если в обмен за предоставленные в 1917 г. союзникам чертежи "Ильи Муромца" потребовало чертежи британского танка, а в ближайшей перспективе производственные мощности Тверского завода рассматривались для возможного выпуска самолетов.

Одним из "открытий" Первой мировой войны было выявление огромной роли авиации как средства вооруженной борьбы. Потребности фронта в самолетах постоянно росли. Аппараты в боевых условиях, так же как и люди, неизбежно гибли. Большими оказались и небоевые потери. Самолетов, подготовленных командованием русской армии накануне войны, хватило ненадолго. Еще более тяжелой оказалась ситуация с авиационными двигателями.

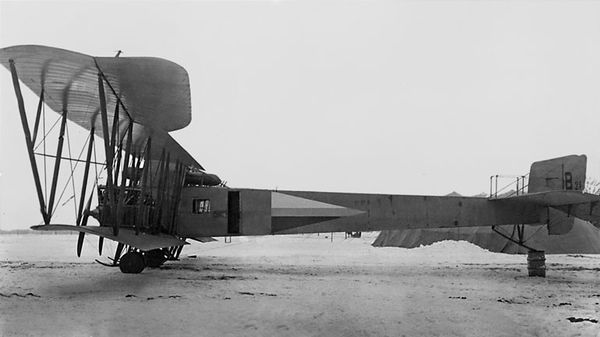

Учебный "Илья Муромец"-В-11 (№ 157)

В этих условиях Военное министерство приложило огромные усилия для налаживания в России широкого авиационного производства. Поощрялись модернизация существующих заводов и строительство новых, перепрофилирование предприятий. Государство шло на большие расходы, только бы в короткое время создать мощную отечественную авиапромышленность. Выдавались беспроцентные ссуды, погашались долги, прощались неустойки, в необходимых случаях предоставлялась валюта и обеспечивались импортные поставки, облегчалась заготовка полуфабрикатов, материалов и комплектующих изделий, понижались железнодорожные тарифы.

Значительные усилия в период 1914–1917 гг. не пропали даром. Производство авиационной техники возросло в несколько раз. Большого успеха удалось добиться в налаживании производства авиационных двигателей, оборудования и вооружения и, кроме того, в достаточном количестве полуфабрикатов и материалов, необходимых для выпуска авиационной техники. В результате три четверти всех поставленных в армию в 1914–1916 гг. (бунташный 1917 г. статистике не подлжит) самолетов, что хотелось бы особо подчеркнуть, составляли аппараты постройки русских заводов.

Новые заводы строились небывало высокими темпами - за полтора-два года - и должны были полностью войти в строй в 1917 г. Однако революционные события не только полностью изменили все планы создания мощной российской авиационной промышленности, но и завершили разгром всего, что ценой неимоверных усилий было создано. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что пресловутое сравнение с 1913 г. (и не только в авиации) - это не что иное, как передергивание фактов, а известное изречение "у нас не было авиационной промышленности - теперь она у нас есть", мягко говоря, не соответствовало действительности.

Бомбардировщик "Илья Муромец"-В-21

Наряду с другими предприятиями России военные заказы дали большой толчок развитию Акционерного Общества "Русско-Балтийский вагонный завод". Уже в середине войны оно превратилось в мощный концерн с профильными отделениями, между которыми существовали тесные связи. Располагая в 1914 г. одним заводом в Риге и сравнительно небольшими предприятиями в Петербурге (автомобильное и воздухоплавательное отделения), Общество к этому времени имело ряд больших заводов, находившихся в разных городах России. Оно было в состоянии выпускать многие виды транспортной техники.

Огромный вклад в создание российского машиностроения и расширение производства на РБВЗ внес председатель Правления М. В. Шидловский. Покинув Петроград в связи с призывом на действительную военную службу в качестве начальника Эскадры Воздушных Кораблей, он тем не менее фактически оставался руководителем РБВЗ и благодаря своему огромному авторитету сохранил влияние на членов Правления. Любимым детищем Михаила Владимировича, как и прежде, было Воздухоплавательное отделение РБВЗ во главе с главным конструктором И. И. Сикорским. Значение отделения во время войны неизмеримо возросло. От положения дел в нем зависели успехи Эскадры. Интересы своего военного подразделения генерал-майор соблюдал в первую очередь, а иногда и в ущерб своей коммерческой выгоде как руководителя РБВЗ.

М. В. Шидловский и И. И. Сикорский давно вынашивали планы расширения Воздухоплавательного отделения РБВЗ и превращения его в хорошо оснащенный самостоятельный завод, но обстоятельства до времени не позволяли этого сделать. Заказы 1914 г. на 42 "Муромца", 45 легких самолетов Сикорского, а также на "Фарманы", воздушные винты, запчасти, отдельные мелкие элементы конструкции позволили Шидловскому выйти с предложением о расширении самолетного производства. Однако последовавшее за первым неудачным применением "Муромца" на фронте распоряжение высшего командования армии о "замораживании" заказа на 32 корабля нанесло тяжелый удар по Воздухоплавательному отделению. "Заморозка" продолжалась сравнительно недолго - 148 дней, но ее последствия сказывались несколько лет. Удачный момент для расширения предприятия был упущен. Тем не менее производство не останавливалось.

Зимой 1914–1915 гг. был закончен первый заказ на 10 "Муромцев". Кроме машин типа "Б" (№ 135, 136, 137 и 143) в него вошли и первые образцы типа "В" (№ 149, 150, 151, 157, 160 и 161). Среди "Муромцев" типа "В" три (№ 149, 157 и 161) были довольно необычной модификации. Они имели двухмоторную схему. Размах крыльев был на 1–1,5 м меньше из-за исключения участков крыльев под внешние двигатели. Мощности силовой установки были явно недостаточно для выполнения боевых заданий, и эти самолеты использовались в Эскадре в качестве учебных. Два из них имели двигатели "Сальмсон" по 200 л.с. каждый, а № 161– "Санбимы" по 225 л.с., причем в последнем случае силовая установка была с толкающими винтами. Впоследствии Сикорский отказался от этой схемы, и № 161 стал с тянущими винтами. Двигатели на этой машине переставили на переднюю кромку крыла.