На базе "Русского Витязя" создан эпохальный "Илья Муромец". На нем установлен ряд выдающихся достижений, в том числе совершен удивительный по тому времени перелет Петербург - Киев - Петербург. "Муромец" вывел Россию в мировые лидеры авиационной техники. С него началось серийное производство и широкое практическое использование всей тяжелой авиационной техники. Создание "Муромцев" способствовало появлению совершенно новых отраслей отечественной авиационной промышленности - моторостроения, приборостроения, авиационного вооружения и др. Прорыв России с "Витязем" и "Муромцем" сопоставим в наше время с запуском искусственного спутника Земли и полетом Гагарина, также давшим толчок подъему национального духа и самосознания.

Сикорский предполагал использовать "Илью Муромца" в пассажирских, грузовых и почтовых перевозках, в спасательной и санитарной службе, геологоразведке, охране границ и т. д. К сожалению, Первая мировая война не позволила применить гигант в гражданской области.

Благодаря Сикорскому и его единомышленникам русская армия в начале Первой мировой войны была единственной, обладавшей тяжелым бомбардировщиком и дальним разведчиком. Усилиями Сикорского и его сподвижников в России впервые в мире налажено серийное производство тяжелых многомоторных самолетов, из них сформировано первое в мире авиационное войсковое соединение - Эскадра Воздушных Кораблей "Илья Муромец", разработана тактика его боевого применения. Само создание Эскадры Воздушных Кораблей - первого в мире соединения стратегической авиации - поставило Россию в особое положение. Ни одна страна в мире, даже самая развитая, не имела вплоть до 1917 г. такого мощного воздушного кулака. Сикорский по праву может считаться одним из основоположников стратегической авиации.

Кроме разработки и производства легких и тяжелых бомбардировщиков и разведчиков, коллектив, возглавляемый Сикорским, обеспечил русскую армию различными типами истребителей. В 1915 г. поступил на вооружение первый русский серийный истребитель С-16сер. Именно этими машинами были укомплектованы первые отечественные истребительные отряды, на них прошло становление выдающихся русских асов. Эксплуатация С-16 послужила базой для создания совершенного истребителя С-20, широкому внедрению которого помешала революция. Был создан также двухместный истребитель С-17. С самого начала войны Сикорским прорабатывалась концепция тяжелого многоместного истребителя - "воздушного крейсера", которая получила свое воплощение в С-18. Уникальным творением Сикорского в 1916 г. стал оригинальный бронированный штурмовик С-19.

Создание уникальных самолетов потребовало от И. И. Сикорского и разработки оригинальных типов оборудования, приборов, вооружения, наземной обслуживающей техники. Во всем преуспел авиаконструктор, стал первым в России, кто наладил разработку и выпуск этих видов авиационной техники. Вынужденный дефицитом двигателей заниматься несвойственным самолетным конструкторам делом - проектированием моторов, Сикорский лично разработал рядный авиационный двигатель МРБ-6, позволивший частично решить проблему "моторного голода" и освоить серийное двигателестроение. Игорь Иванович по праву может быть причислен к основоположникам отечественного авиационного двигателестроения, приборостроения, оборудования и вооружения.

И. И. Сикорский удивительно сочетал талант конструктора с недюжинными организаторскими способностями. Мало создать удачный самолет, нужно еще наладить его производство, обеспечить всем необходимым оборудованием, приборами и комплектующими изделиями. Еще в Киеве конструктор сумел организовать первые в этом городе авиационные мастерские. Особенно его организаторский талант развернулся в С.-Петербурге. Вместе с соподвижниками он преобразовал небольшую кузню в Воздухоплавательное отделение РБВЗ, а затем в самостоятельный Русско-Балтийский Воздухоплавательный завод со сборочными и испытательными отделениями на Корпусном и Комендантском аэродромах и гидродром на Крестовском острове. Организовал при заводе полноценное опытно-конструкторское бюро и научно-исследовательскую лабораторию. Сикорский создал дочерний Механический завод на Васильевском острове, участвовал в организации Русско-Балтийского Моторного завода в Петрограде и многопрофильного гиганта РБВЗ в Москве. Он четырежды (в Яблоне, Лиде, Пскове и Виннице) организовывал мастерские ЭВК, превратившиеся в конце концов в могучую ремонтно-сборочную и испытательно-доводочную базу российской тяжелой авиации. Сам обучал рабочих, мастеров и техников. Революция помешала реализации грандиозных планов авиаконструктора по развитию опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, серийного производства и превращению РБВЗ в крупнейший многопрофильный авиационный концерн-гигант. Деятельность Сикорского непосредственно способствовала расширению отечественной научно-исследовательской и летно-испытательной базы авиации, развитию авиационного производства не только на РБВЗ, но и на многих других заводах и корпорациях.

В целом можно утверждать, что во многом именно И. И. Сикорским были заложены основы отечественной авиационной промышленности. Работы конструктора принесли заслуженную мировую славу молодому российскому самолетостроению, показав всему миру, что в России происходит процесс формирования мощной промышленности, становление научно-технических кадров, способных выпускать передовую по тому времени технику. Это выводило Россию в разряд ведущих стран мира.

Сикорский велик был не только конструкторским талантом, он был и великолепным летчиком, пилотом Божьей милостью. Ведь его никто не учил летать. Сикорский сам освоил эту необыкновенную профессию, которая требует глубоких и обширных знаний, особых качеств характера и, несомненно, таланта. Вся Россия рукоплескала авиатору за его спортивные успехи. Дар конструктора и талант летчика удивительно емко уживались в жизни Сикорского, взаимно дополняя и развивая друг друга. Всегда сдержанный, спокойный, рассудительный, он методично следовал разработанной программе, поэлементно осваивал машину, и эта глубокая продуманность его ни разу не подвела. К анализу различных ситуаций в полете Сикорский подходил как настоящий ученый, скрупулезно разбирая различные варианты выхода из них. Его выступления и публикации поражают глубиной проникновения в суть явлений. Талант Сикорского-испытателя особо заблистал при проведении комплексных программ на "Русском Витязе" и "Илье Муромце". Новая, уникальная техника иногда выдавала нештатные ситуации, из которых пилот всегда с блеском выходил. Первый в мире летчик-испытатель тяжелых многомоторных самолетов создал великолепную методику проведения их испытаний, что позволило выжимать из машины все, ошеломляя мир новыми рекордами. Полетами "Муромца" Россия впервые захватила строчки в таблице рекордов ФАИ.

И. И. Сикорский был пионером авиации в полном понятии этого слова. Он не только сам строил и испытывал самолеты, но и обучал летать на них других энтузиастов полета. Начав тренировать своих соратников еще в Киеве, он не гнушался роли летчика-инструктора и, став знаменитым на весь мир авиаконструктором, подготовил блестящую плеяду российских летчиков, многие из которых сами стали впоследствии выдающимися учителями. В силу своего таланта конструктор стал первым летчиком-инструктором тяжелой авиации, основал и поставил систему подготовки не только пилотов, но и летчиков всех других специальностей для многоместных машин. Игорь Иванович первым в нашей стране начал обучение морских летчиков. Немало конструктор сделал для организации подготовки не только летного, но и наземного персонала морской и стратегической авиации.

Авиаконструктор внес значимый вклад в становление отечественной системы подготовки авиационных кадров. Среди его учеников были многие впоследствии видные деятели советской авиационной промышленности, в том числе "король истребителей" Н. Н. Поликарпов.

Если суммировать вклад Сикорского в нашу авиацию, то можно сказать, что он является одним из основоположников опытного и серийного отечественного самолето-, двигателе- и приборостроения, опытного вертолетостроения, научно-экспериментальной базы, первых летных школ и многопрофильной системы подготовки летного состава для тяжелой авиации, организации, эксплуатации и боевого применения стратегической авиации, организации и эксплуатации военно-морской авиации. Но самой главной, неоспоримой и всемирно признанной заслугой Сикорского является, несомненно, создание многомоторного самолетостроения, открытие пути всей мировой тяжелой авиации.

Уже то, что сделал Игорь Иванович Сикорский в России для России и всего мира, ставит его на верхнюю ступеньку пьедестала почета сынов Отечества.

Эмигрант

Через неделю "Опорто" прибыл в Ньюкастл. Прожив несколько дней в Лондоне, Сикорский выехал в Париж. Вскоре после прибытия конструктор посетил авиационно-техническую службу Франции. Сикорскому немедленно предоставили работу. Суть ее заключалась в следующем. Французы создали 1000-килограммовую бомбу, однако самолета, способного поднимать ее, не было. Вот Сикорскому и поручили сконструировать машину, которая могла бы нести на борту такое грозное оружие. Вскоре был подписан контракт с одним из концернов на постройку бомбардировщика Сикорского. К началу августа 1918 г. чертежи самолета "Сикорский"-IS-27 "Атлас" были готовы. Машина проектировалась под два мотора "Либерти", но на завершающем этапе проектирования заказчик предложил использовать четыре двигателя "Испано-Сюиза". Проект был одобрен, и вскоре правительство разместило заказ на пять самолетов. Осенью на производстве начались приготовления к запуску, но в ноябре было подписано Компьенское перемирие, и создание бомбардировщика остановилось.

Сикорский пробыл во Франции еще несколько месяцев, пытался найти работу, но это оказалось делом невозможным. В опьяненной победой Франции никому не было никакого дела до конструктора-эмигранта, хотя и знаменитого. Заработанные деньги потихоньку таяли, а шансов получить хоть какую-то работу по специальности не оставалось. Нужно уезжать, но куда? В России уже шла гражданская война. Оставалось одно - за океан. После получения иммигрантской визы И. И. Сикорский 24 марта 1919 г. на борту французского лайнера "Лоран" отбыл из Гавра в Нью-Йорк. Будущее рисовалось в розовых тонах: ведь в США всегда ценились люди с живым умом, с идеями, а у него их было пруд пруди. 30 марта 1919 г. И. И. Сикорский ступил на землю Америки. Начинался новый этап жизни.

Сикорский в Нью-Йорке

Таксист отвез Сикорского в нижний Манхэттен на 8-ю западную улицу недалеко от 5-й авеню. Расположенный здесь недорогой отель и стал первым пристанищем эмигранта. Знакомые по Киеву, ранее приехавшие в Америку, ввели его в курс бешеной нью-йоркской жизни, дали ряд советов и рекомендаций. Сикорский смог установить ряд полезных контактов, однако утешительного было мало. Военные заказов не давали, авиационная промышленность свертывалась. Самолеты и двигатели продавались по бросовым ценам. Гражданской же авиации практически не существовало. Момент для освоения обширных просторов страны еще не наступил. В общем, работы нигде не было. 2 февраля 1919 г. из Киева пришло известие, что умер отец.

Летом 1919 г. Сикорский предпринял попытку создать авиационную компанию. Она должна была создать для Белой армии Колчака тяжелый бомбардировщик "Сикорский"-С-28. Компаньоном И. И. Сикорского стал другой авиатор-эмигрант А. С. Прокофьев-Северский. Конструктор предполагал для сокращения сроков использовать наработки по своему французскому самолету с грузоподъемностью до пяти тонн. Однако "Хэнневиг-Сикорский Эркрафт Компани" (Hannevig-Sikorsky Aircraft Company) просуществовала недолго. Политическая обстановка быстро менялась, потенциальные источники финансирования всплывали и исчезали. Кроме того, компаньон оказался не вполне надежным.

Осенью 1919 г. Сикорский с помощью русского посла Бахметьева нашел работу по специальности. Командование Воздушного корпуса Армии США направило конструктора к начальнику технического отдела базы Мак Кук Филд недалеко от Дэйтона, штат Огайо. В конце октября 1919 г. Сикорский вручил полковнику Бэйну предписание, а 20 ноября уже был заключен контракт, цель которого - провести предварительное изучение и сделать общие наброски двух вариантов многоместного самолета с тремя 700-сильными двигателями. Работу нужно было закончить к 1 января 1920 г. За нее полагалось 1500 долларов.

Проект представлял собой биплан с размахом крыла 40 м. Два двигателя размещались на нижнем крыле, третий - в передней или задней части гондолы фюзеляжа. Во втором варианте хвостовое оперение крепилось к остальной части планера при помощи пространственной фермы. Работа продолжалась недолго. Через полтора месяца Сикорского пригласил начальник отдела, поблагодарил за проделанную работу и выразил сожаление о невозможности дальнейшего использования конструктора. Финансирование авиационной службы урезалось, и деятельность ее в значительной степени свертывалась, так же как и всей военной промышленности.

Вернувшись в начале 1920 г. в Нью-Йорк, Сикорский сделал еще несколько попыток найти работу по специальности, но безуспешно. Шансов получить какую-то работу в авиации совершенно не было. Скромный запас денег таял. Сикорский выехал из дешевого отеля на 8-й западной улице Манхэттена и снял еще более дешевый номер на 137-й улице. Поиск работы продолжался, но он опять ничего не дал. Осенью 1920 г. Сикорский сменил и второй отель на однокомнатную квартирку за 6 долларов в неделю. Теперь он строго следил, чтобы тратить на еду не более 80 центов в день. В рационе были в основном бобы и кофе.

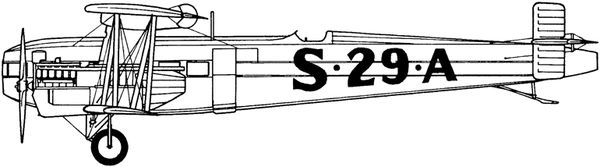

Самолет S-29A

Поздней осенью 1920 г. один из друзей сообщил Сикорскому, что имеется возможность давать уроки математики в одной из вечерних школ для русских эмигрантов, в основном рабочих Ист-Сайда. Несколько вечеров Сикорский потратил на восстановление знаний по арифметике, алгебре и геометрии. Вскоре начались занятия. У Сикорского стало много знакомых среди русских эмигрантов, появились приглашения прочитать дополнительно лекции по авиации и астрономии. Это были любимые предметы лектора, и аудитория воспринимала их очень живо.

Через некоторое время Сикорскому уже начали предлагать прочитать лекции в различных обществах, и он с удовольствием это делал. Платили обычно от 3 до 10 долларов. Но это были не такие уж легкие деньги. Приходилось тратить время на подготовку к лекциям, обеспечивать их наглядным материалом. Кроме того, необходимо было с собой нести тяжелый проектор, как правило, два-три километра от последней станции метро: лекции обычно проводились на окраине города.

Эта работа дала возможность поправить финансовое положение. Сикорский продолжал жить скромно, но теперь он мог не так уж беспокоиться о своем будущем. Работать приходилось по вечерам в будние дни и по выходным. Днем же Сикорский пропадал в библиотеках. Мало-помалу креп его английский, и теперь он мог свободно читать периодику. Постепенно Сикорский проработал все доступные материалы, касающиеся развития авиации, и был в курсе современного ее состояния. В свободное время он уезжал на аэродром и смотрел на самолеты.

В своих лекциях Сикорский заражал слушателей живейшим интересом к авиации. Конструктор не терял надежды вернуться в авиацию. Он верил, что нужды экономики заставят обратиться к транспортной авиации для освоения огромных просторов Америки. В конце концов около Сикорского образовалась небольшая группа энтузиастов, в основном русских эмигрантов, которая решила построить самолет.

5 марта 1923 г. образовалась компания с названием "Сикорский Аэроинжиниринг Корпорейшн", основной целью которой была "постройка, продажа и эксплуатация аэропланов системы И. И. Сикорского". Официальными учредителями корпорации фигурировали Сикорский, Владимир Александрович Бари, президент торгово-промышленной корпорации "Остра", и Иван Варфоломеевич Кравченко. Кроме них, директорами правления стал Виктор Викторович Утгоф, однокашник Сикорского по морскому корпусу, известный морской летчик, и Николай Петрович Стукало, домовладелец Бруклина.

Сикорский по договору передавал корпорации все свои чертежи, расчеты и патенты. Как отмечалось в договоре: "И. И. Сикорский соглашается работать в корпорации в течение четырех лет, начиная с минимального вознаграждения, которое будет увеличено лишь в связи с развитием деятельности и доходности корпорации". На общем собрании Сикорского избрали президентом, секретарем - П. А. Шуматова, казначеем - В. А. Бари. Наличных в кассе компании - всего 800 долларов. Основные средства надеялись получить по подписке на акции компании. Стоимость акций составляла всего 10 долларов. При этом не давались гарантии и, более того, не скрывался большой риск, т. е. в случае провала предприятия акционеры теряли все.

К удивлению многих скептиков, ряды пайщиков продолжали расти. В основном это были русские эмигранты - рабочие, инженеры, бывшие офицеры русской армии. Все старались по возможности внести свою лепту в создание, можно сказать, русской компании с русским президентом.

Ранней весной компания, насчитывавшая всего полдюжины штатных служащих, не дожидаясь сбора всей необходимой суммы, приступила к работе. Производственной базой стала птицеводческая ферма В. В. Утгофа. Она располагалась в местечке Рузвельтфилд на острове Лонг-Айленд. Все в компании получали минимальную зарплату, трудились на энтузиазме. Завод представлял собой навес, где производилась сборка. Чертежники работали в отведенном им углу курятника, в другом углу располагалась мастерская. Это было удивительное время. Маленькая группа людей, не имея никакой материальной базы, бросила вызов солидным компаниям-конкурентам и с увлечением работала над созданием самолета.

C образованием компании Сикорский перебрался жить поближе к "заводу". Вместе с ним перебрались туда и его родные. Еще в феврале 1923 г. приехали из Советской России сестры - Ольга с дочерью Игоря Ивановича Татьяной и Елена с двумя детьми. Игорь Иванович был несказанно рад после стольких лет разлуки увидеть их, а главное - дочь Татьяну, которой уже исполнилось пять лет. Жена Ольга эмигрировать в Америку отказалась.

Постепенно конструкция обретала формы воздушного корабля. Но, несмотря на заметный рост числа акционеров, денег постоянно не хватало. Были трудности с приобретением материалов, инструментов, оборудования. Все, что можно было изготовить кустарно, делали сами. Материалы и оборудование доставали на ближайших свалках и распродажах военного имущества. Сикорскому приходилось все время корректировать конструкцию в зависимости от добытых материалов.