Чреватой авариями и катастрофами была эксплуатация самолетов с авианосцев. Впервые высокую эффективность вертолета как средства обеспечения безопасности авианосной авиации продемонстрировал Д. Д. Винер. В 1947 г. во время маневров флота он со своим заводским S-51 базировался на авианосце "Франклин Рузвельт". 3а десять дней нахождения на авианосце Д. Винер спас из воды шесть человек. Впоследствии было организовано специальное барражирование вертолетов вдоль бортов авианосца во время полетов самолетов.

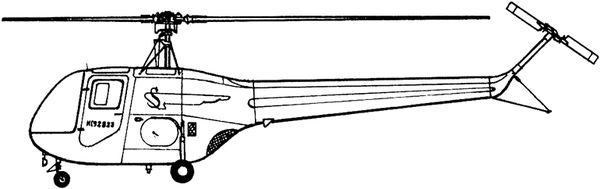

Всего моряки приобрели 91 HO3S-1. Девять из них командование Флота передало под обозначением HO3S-1G в Береговую охрану и еще девять - в Корпус морской пехоты. Вертолеты HO3S-1 стали первыми летательными аппаратами такого типа на вооружении морской пехоты. 1 декабря 1947 г. было создано первое вертолетное подразделение морской пехоты - эскадрон HMX-1. Вскоре винтокрылым машинам S-51 пришлось принять участие в войне не игрушечной, а самой настоящей.

25 июня 1950 г. начались боевые действия в Корее. К началу войны в вооруженных силах США находилось 161 S-51 (еще 53 машины было у гражданских заказчиков). Большинство из них состояло в спасательных эскадронах ВВС. Два Н-5 3-го воздушно-спасательного эскадрона были единственными вертолетами в Корее. Вскоре к ним присоединились H03S-1 морской пехоты и Флота США. С этого дня и на три года войны вертолеты Сикорского стали гранью между жизнью и смертью, спасением и неволей для тысяч солдат США и их союзников.

Условия войны в Корее - гористая местность, резкая смена погоды, отсутствие карт, слаборазвитая дорожная сеть в совокупности с сильно превосходящим по численности противником, постоянно профильтровывающимся в тылы и создающим необходимость сражаться в условиях окружения или охвата, обусловили постоянную потребность американских войск в воздушном средстве транспорта и связи, неприхотливом в отношении взлетно-посадочных площадок. Военные стратеги, ранее со скептицизмом смотревшие на вертолеты, быстро становились их самыми ярыми пропагандистами. Они заваливали Пентагон требованиями: "Вертолеты, больше вертолетов, как можно больше вертолетов в Корею".

В Корее S-51 использовались для связи, разведки и наблюдения, корректировки, прокладки линий связи, транспортировки людей, грузов, но главное их применение было в поисково-спасательных и санитарно-эвакуационных операциях. Первая вертолетная спасательная операция была проведена 27 июля 1950 г., т. е. всего через месяц после начала войны. Она проводилась вертолетами 3-го эскадрона ВВС в относительно спокойных условиях без непосредственного соприкосновения с противником. Честь первой по-настоящему боевой спасательной операции принадлежит вертолетчикам морской пехоты. 4 августа 1950 г. впервые пять тяжелораненых морских пехотинцев были вывезены на HO3S-1 непосредственно с поля боя.

Сначала к вертолетам относились скептически и, проводя аналогию с тропическими деревьями, когда они в сильный ветер размахивают длинными листьями, называли их "разъяренными пальмочками", а потом - с явной теплотой "ангелами-хранителями". По свидетельству одного генерала, до корейской войны бойцы, получившие на поле боя тяжелые или средние ранения, в 80–90 случаях из 100 погибали. Теперь же картина резко изменилась. Эта цифра снизилась до 10. Командующий американскими ВВС в Корее генерал-майор Эрл Партридж приказал использовать все вертолеты в первую очередь для поиска и спасения раненых и окруженных. Пентагон принял решение придать каждой пехотной дивизии по отряду вертолетов.

S-51 был не просто лучом надежды, а солидной моральной гарантией для всех сбитых пилотов, раненых или окруженных солдат. Каждый солдат, каждый пилот, точно зная, что в случае чего его обязательно спасут, сражается с удвоенной энергией и мужеством.

Особое внимание уделялось спасению летчиков, сбитых над территорией противника. У каждого был портативный радиомаяк, служивший приводной радиостанцией для вертолета. В комплект аварийного снаряжения входило специальное зеркальце, с помощью которого сбитый летчик сигнализировал вертолету о своем точном местонахождении. Сложными и опасными операциями по поиску и спасению сбитых летчиков преимущественно занимались экипажи спасательных эскадронов ВВС США. Они работали не только во фронтовой полосе. Бывало, что залетали за 200 км в тыл противника.

Летчики HO3S-1 ВМФ США действовали с палуб кораблей, располагавшихся вокруг Корейского полуострова, и, в основном, занимались спасением летчиков, сбитых над морем или в прибрежной полосе, а также эвакуировали на госпитальные суда раненых с континента. Кроме того, флотские S-51 корректировали огонь кораблей, искали минные заграждения, дежурили при взлетах с авианосцев, спасали моряков с терпящих бедствие кораблей.

Всего к концу 1950 года вертолеты S-51 ВВС, морской пехоты и палубной авиации ВМФ спасли более 1200 человек. Начавшееся с этого времени массовое поступление в Корею "беллов", "хиллеров" и "сикорских" новых типов не снизило значения S-51. Они по-прежнему блистали в спасательных операция. Особо отличились шесть "морпеховских" HO3S-1 в суровую зиму 1951 г., когда подразделения китайских "добровольцев" осадили южнокорейскую столицу Сеул. Вертолеты в осажденный гарнизон подвозили питание, амуницию и медикаменты, назад эвакуировали раненых. Когда в 1951 г. 129 моряков с потопленного корабля оказались на берегу в тылу северокорейцев, флотские HO3S-1 вывезли их быстрее, чем противник смог что-то предпринять. А всего за время корейской войны вертолетами Сикорского было спасено более 10 тыс. человек.

Несмотря на активное применение S-51, потери его были минимальные. Машина зарекомендовала себя очень живучей, хотя попадала под огонь зениток, стрелкового вооружения пехотных частей. Известен даже случай повреждения вертолета противотанковой миной, разорвавшейся под действием индуктивного потока под несущим винтом. На вертолеты устраивали засады в местах посадки, их накрывали минометным огнем. Маневренные "вертушки" без труда уворачивались от огня реактивных МиГов. Безуспешными оказались попытки северокорейцев бороться с винтокрылым противником при помощи тихоходных По-2.

Вертолеты Сикорского сразу были отмечены противной стороной. Заполучить себе в распоряжение трофейный S-51 особенно желали летчики советских ВВС, а именно аварийно-спасательная служба, которая в то время только зарождалась. Захваченный при выполнении спасательной операции HO3S-1 быстро переправили в Москву. Вертолет разобрали на части, их тщательно изучили, взвесили. Из сравнения с аналогичными частями Ми-1 и разработанного по типу S-51 вертолета Як-100 выяснилось, что у Сикорского они значительно легче.

Всего фирмой Сикорского по 1951 г. было построено 379 вертолетов S-51, из них 58 гражданских. S-51 сделал для вертолетной промышленности больше, чем какой-либо другой вертолет. Производившаяся сотнями на протяжении пяти лет, эта машина стала одним из самых известных и широко распространенных летательных аппаратов во всех уголках мира. S-51 сделал самое главное - доказал реальность и перспективность нового направления в авиации. Широкая известность его надежных и эффективных примеров применения убедила все человечество в надежности вертолетной авиации.

В 1947 г. начались поставки S-51 за рубеж. Они поставлялись в Австралию, Аргентину, Великобританию, Венесуэлу, Голландию, Египет, Канаду, Тайвань, Южную Африку. Впоследствии англичане использовали свои S-51 в боевых действиях в Малайе, на Кипре и в Египте. Французы ограниченно использовали S-51 в боях в Индокитае.

С приобретения лицензии на S-51 началось серийное вертолетостроение Великобритании. Гордые сыны Альбиона долго не могли смириться с успехами Сикорского и пытались создать свой британский тип вертолета. Однако все британские машины оказались неудачными. Умней всех оказалась маленькая провинциальная и тогда отнюдь не процветающая фирма "Уэстленд". Ее руководство уняло саксонскую гордыню и поклонилось славянскому таланту - приобрело в декабре 1946 г. лицензию на производство S-51. С этих пор завязалось тесное сотрудничество между "Сикорский Эркрафт" и "Уэстленд". В результате, из всех многочисленных английских вертолетостроительных фирм, существовавших в 40-е годы, уцелела только "Уэстленд". За вклад в развитие британского вертолетостроения Сикорский стал первым американцем, награжденным Серебряной медалью Королевского Аэронавтического общества.

Английский S-51 получил название WS-51 - Уэстленд-Сикорский "Дрэгонфлай" - "Летающий дракон". Их серийное производство развернулось в 1948 г. В качестве силовой установки использовался более мощный английский двигатель Эльвис Леонидас 50 мощностью 540 л.с., благодаря чему летно-технические характеристики британских "Сикорских" превосходили их американские прототипы. Первые 13 машин HR.Mk-1 поступили в Королевский флот, где использовались преимущественно для обеспечения безопасности полетов на авианосцах и связи между кораблями. За ними последовало еще 12 поисково-спасательных для Королевских ВВС. В 1951 г. был сертифицирован и начал поставляться в качестве пассажирского гражданским заказчикам, а также экспортироваться за рубеж (Италия, Япония, Тайланд и т. д.). За Mk-1 последовали три санитарных Mk-2, оборудованных боковыми гондолами для носилок. Затем "Уэстленд" начал серийное производство модификации поисково-спасательной "Дрэгонфлай" HR.Mk-3, отличавшейся цельнометаллическими лопастями и гидроусилителями в системе управления. 58 таких машин приобрел Королевский флот. За ними последовало еще 9 примерно таких же "Дрэгонфлайев" HR.Mk-5. Еще 12 аналогичных санитарных машин поступило в Королевские ВВС под обозначением: HC.Mk-4. Всего фирма "Уэстленд" выпустила 140 "Дрэгонфлайев". В 1955 г. "Уэстленд" дополнительно выпустила 14 модернизированных WS-51 под названием "Уиджэн" ("Дикая утка"). Они отличались увеличенной пятиместной кабиной, втулкой с разносом горизонтальных шарниров, лопастями увеличенной длины и системой внешней подвески грузоподъемностью 454 кг. Словом, экономные англичане выжали из S-51 максимум возможного.

Операции по пересадке сердца

Вторая мировая война и гарантированные военные заказы породили вертолеты S-47, S-48 и S-49. Это были чисто военные машины. Однако война близилась к концу, и опытный Сикорский предвидел неминуемое снижение заказов вооруженных сил. Желание расширить сферу применения вынудило конструктора переделать S-48 и получить, по сути, новую машину S-51 двойного назначения. Запроектированная изначально для выполнения жестких боевых заданий, машина в качестве гражданской оказалась отнюдь не оптимальной и по ряду экономических показателей уступала конкурирующим вертолетам "Белл" и "Хиллер". Глава фирмы знал, что гражданский рынок потребует совсем другие, специально спроектированные машины. Сикорский всегда мечтал о мирных полетах, о службе вертолетов людям в повседневной жизни. Он, подобно всем другим пионерам авиации, грезил о крыльях для человечества, о "народных" самолетах и вертолетах. Постоянно растущий достаток "среднего американца" давал основания надеяться на скорое воплощение мечты о "народном" летательном аппарате, способном занять место в гараже рядом с проверенным "Фордом". Игорь Иванович мечтал о "маленьком, безопасном и экономичном семейном вертолете" и прорисовывал проект такого аппарата S-50, рассчитанного на перевозку 2–3 человек.

К сожалению, опыт эксплуатации первых вертолетов показал, что этот новый тип летательного аппарата не только дороже в разработке и серийной постройке, чем самолеты аналогичного класса, но и значительно уступает им в простоте обслуживания и пилотажных характеристиках. Поэтому S-50 так и остался в макете.

Накопленный при разработке S-50 опыт был использован И. И. Сикорским при создании нового, более "солидного" вертолета S-52. Эта машина рассматривалась как многоцелевая двойного назначения. Принадлежащий к классу двухместных "летающих джипов", новый вертолет предназначался для замены S-47 и S-49 с большой надеждой, что он составит конкуренцию вертолетам Белла и Хиллера. По сравнению со своими предшественниками новый вертолет был значительным шагом вперед, по сути дела, вертолетом нового поколения. В его конструкции Сикорский впервые внедрил ряд нововведений, имевших принципиальное значение для всего последующего развития винтокрылых машин с окрыленным "S" на борту и во многом для всего мирового вертолетостроения. Маленький и дешевый S-52 послужил для своего создателя хорошим испытательным стендом для доводки и внедрения многих принципиальных элементов конструкции.

Легкий вертолет S-52

На S-52 впервые была применена новая конструкция втулки. Ранее на вертолетах Сикорского для уменьшения нагрузок применялись так называемые втулки с совмещенными горизонтальными шарнирами (оси горизонтальных шарниров пересекались на оси несущего винта). Втулка S-52 уже имела "разнос" горизонтальных шарниров, благодаря чему на ней возникал дополнительный управляющий момент, улучшивший пилотажные характеристики и позволивший значительно увеличить диапазон центровок вертолета.

На S-52 была впервые опробована и новая конструкция лопастей. Раньше они были смешанной конструкции, т. е. лонжерон - стальной, а нервюры и обшивка - фанерные, а теперь лопасти стали цельнометаллические из алюминиевого сплава. Причем прессованному лонжерону была придана D-образная форма носка профиля лопасти. Для S-52 он был сделан двухконтурным, а на лопастях, разработанных затем для S-51, - трехконтурным. Новая конструкция позволила значительно увеличить ресурс лопастей и на несколько десятилетий определила главное направление развития этого агрегата в мировом вертолетостроении.

На S-52 Сикорский установил трехлопастной несущий винт. Колебания лопастей несущего винта относительно вертикального шарнира демпфировались гидравлическим демпфером. Втулка несущего винта с установленным под ней автоматом перекоса крепилась к силовой конструкции фюзеляжа при помощи ферменного кабана из стальных труб. Рулевой винт был двухлопастной. Лопасти рулевого винта также имели цельнометаллическую дюралевую конструкцию и крепились к втулке на карданном шарнире.

Цельнометаллический, выполненный из алюминиевых и магниевых сплавов фюзеляж вертолета имел хорошо обтекаемую аэродинамическую форму, полумонококовую конструкцию передней и центральной части и монококовые хвостовую и концевую балки. Всю переднюю часть занимала кабина. В ней располагались рядом два кресла пилотов с двойным управлением. Переднюю часть кабины Сикорский целиком закрыл большим цельным плексигласовым лобовым стеклом. Доступ в кабину осуществлялся через боковые двери "автомобильного" типа. В центральной части находился двигатель - оппозитный шестицилиндровый "Франклин" мощностью 178 л.с. Он располагался вертикально. Слева от него находился бензобак. Его емкость обеспечивала продолжительность полета 2 часа 15 минут. Прямо над двигателем крепился на стальной раме простой двухступенчатый редуктор. Система управления имела обычную безбустерную конструкцию - тяги и качалки в управлении несущим винтом и тросовая проводка в управлении рулевым. На S-52 Сикорский впервые отказался от усложнявшего конструкцию надвтулочного карданного промежуточного вала управления углом установки лопасти. Поводок лопасти теперь непосредственно соединялся с тягой автомата перкоса. Шасси было трехстоечным с передней опорой и вспомогательным хвостовым костылем. Вообще, вся конструкция S-52 была одновременно очень легкой и элегантной, но в то же время прочной.

Первый полет S-52 совершил 12 февраля 1947 г. Заводские испытания показали, что машина получилась удачной. В феврале 1948 г. она стала третьим после "Белл"-47 и S-51 вертолетом, получившим сертификат летной годности. Однако область гражданского применения двухместной машины оказалась очень ограниченной. Она была не по карману среднему американцу, а солидные фирмы предпочитали покупать более крупные вертолеты с большей грузоподъемностью.

Гражданский рынок вертолетов еще не сложился, и Сикорскому пришлось вновь ориентироваться на военных заказчиков. В конструкцию S-52 сразу же пришлось вносить изменения. Вместо 178-сильного на аппарат был установлен в апреле 1948 г. шестицилиндровый оппозитный двигатель "Франклин" XO-245-1 мощностью 245 л.с. В полтора раза была увеличена емкость топливного бака. Дело в том, что новым вертолетом заинтересовались ВВС США. Они объявили конкурс на высотный легкий вертолет, предназначавшийся для связи, наблюдения и поисково-спасательных работ. Военные требовали улучшить летно-технические характеристики вертолета, значительно повысить его энерговооруженность по сравнению с предшествующими вертолетами Сикорского.