Вечером я взял альбомы и отправился к дому Клауса. Я стучал в двери и предлагал свой "товар". Если покупатель интересовался ценой, я говорил: "15 долларов". (По тем временам очень дорого. - Н. Д.) Естественно, они отказывались от такого недешевого товара. Один я все же продал за 10 долларов человеку, который сам был фотолюбителем и неплохо снимал; он мне показал свои снимки и лабораторию - довольно редкую среди американских любителей. У него я кое-что узнал о Клаусе и больше всего обрадовался сообщению, что он тоже хороший фотограф. Мой покупатель даже посоветовал мне не идти к другим, а подняться прямо к Таубе, что я и сделал.

Для Клауса у меня был специальный альбом. В него я включил вид улицы Нью-Йорка. На переднем плане был виден человек, очень похожий на нашего товарища, с которым Клаус работал во время войны.

Клаус открыл дверь и, видимо, не хотел со мной разговаривать, но, увидев открытый альбом, не утерпел и пригласил зайти. Он очень внимательно рассмотрел все снимки и особенно долго изучал снимок с портретом. Задавал вопросы по технике изготовления копий, но я чувствовал, что он хотел мне задать несколько вопросов именно по этому снимку. Наконец Клаус сказал, что купит альбом, и предложил зайти в соседний бар выпить кружку пива. Альбом он взял с собой. Я заказал мюнхенского, и пока мы ждали, он снова открыл альбом на снимке со знакомым лицом. Спросил, кто этот человек. Я пожал плечами: "Случайный прохожий".

Принесли пиво, и после традиционного "прозит!" Клаус стал говорить о том, что знал этого человека во время войны и очень хотел бы его снова встретить. Он неплохо говорил по-английски и очень старательно подбирал слова. Я ему задавал наводящие вопросы, на которые он отвечал осторожно, продумывая каждую фразу. Он их формулировал так, что человек, осведомленный о его прошлом, понял бы многое, что не почувствовал бы и не понял другой, не знающий Клауса.

У разведчиков очень острый нюх на своих. Много раз, встречаясь со связниками, которых никогда до того не видел, я безошибочно узнавал их среди других окружающих лиц. Возможно, Клаус чувствовал нечто подобное, разговаривая со мной. Во всяком случае, когда мы прощались на углу, он попросил меня в следующий приезд обязательно к нему зайти и, уходя, сказал по-немецки: "А если вы увидите Зигмунда, передайте ему привет от меня". В ответ я спросил: "Кто это - Зигмунд?" Вместо ответа он помахал рукой и сказал: "Ауфидерзейн".

Через месяц Центр сообщил мне, что наши считают: с Клаусом можно поговорить откровенно. Мне дали нужные условия встречи. Наше сотрудничество с Таубе продолжалось несколько лет. Он работал в учреждении, имевшем для нас большой интерес. Впоследствии мы вывели его из США, когда к нему стали проявлять слишком большой интерес американские органы безопасности.

Еще меня часто спрашивают о роли случайности в нашей работе. Мне кажется, что задающие вопрос не совсем ясно представляют, что из себя представляет "случайность". Если понимать ее как нечто непредвиденное в ходе операции, то разведчик должен убедиться в том, что он ее не мог предвидеть, и серьезно подумать о том, как повернуть эту случайность в свою пользу.

Все эти случаи характерны тем, что человек, наблюдавший "случайность", думал и осмысливал ее. Важно не только отметить "случайность", надо ее понять. В этом смысле разведчик должен быть таким же вдумчивым, как и ученый.

В своей практической работе разведчик нуждается не только в источниках информации, но также в услугах людей, могущих хранить материалы, аппараты, быть "почтовыми ящиками" и оказывать подобные услуги ему. Я вам расскажу о маленьком инциденте, где случайность помогла нашему товарищу.

Дело было в Берлине в конце 1943-го. Город ожесточенно бомбили. Поздно ночью, по возвращении домой, нашего товарища, там работавшего, настиг очередной налет. Он укрылся от осколков в ходе, ведущем в подвал разрушенного дома. Где-то между разрывами бомб и снарядов вдруг раздался слабый звук рояля. Он прислушался и убедился, что играют мазурку Шопена. Другой человек, может быть, и не обратил бы внимание на звуки рояля, тем более на то, что играют Шопена. Наш товарищ вспомнил, что Шопена фашисты играть запретили. Подумал, что играющий ищет покоя в музыке и должен быть человеком, который за девять лет существования нацизма не поддался его влиянию. Разыскал вход в подвал и нашел там двух женщин. Мать и дочь. На рояле играла дочь.

- Вильям Генрихович, что вы этим хотите сказать?

- Да то, что в итоге этого "случайного" знакомства была получена надежная квартира, где наш товарищ мог спокойно готовить свои сообщения, хранить документы и прочее хозяйство разведчика. В этой квартире он провел последние дни боев в Берлине и ждал сигнала Центра о выходе из подполья.

Я надеюсь, что эти случаи из нашей практики дадут вам представление о характере нашей работы. Внешне она не изобилует очень большим драматизмом. Не обязательно иметь министра в качестве источника информации. Вполне достаточно завербовать доверенного слугу. А в США я проработал с 1948 года по 1957-й.

Потом тюрьма, арест, обмен…

Два - Абель - два

Не совсем понятная с первого взгляда тема: почему же арестованный в США Вильям Генрихович Фишер назвался именно Абелем? Допустим, для американцев фамилия не воспринималась чем-то отпугивающе иностранным, тем более произносят ее в Штатах "Эй-бел" с ударением на первом слоге. Сам полковник годы спустя объяснял, что, взяв имя друга, попытался дать понять нашим: да, в тюрьме именно я, и я - молчу. На Лубянке разобрались довольно быстро.

Хотя бы потому, что и настоящий Абель, тоже нелегал, трудился в НКВД.

Со временем на моем столе появились аккуратно отпечатанные странички из личного дела "Рудольф Иванович Абель" с пометкой:

"Все предоставленные в приложении документы являются выписками из дела № 308797 без изменения оригинальных текстов.

Личное дело хранится в Управлении в… области.

Дело № 31460, том 1 и том 5 хранятся в… в… области.

Начальник подразделения кадров… Подпись…"

Не изменил "тексты" и я. В них все как есть.

Самая пора поведать о нем - одном из десятков тысяч, если верить номеру досье, бойцов не совсем видимого довоенного и военного фронтов. Итак, начнем?

Автобиография, датированная 18 февраля 1943 года, написана "настоящим" Абелем собственноручно:

"Родился я в 1900 г. 23/IX в гор. Риге. Отец - трубочист, мать - домашняя хозяйка. До 14 лет жил у родителей. Окончил 4 кл. элементарного училища. В 1914 году работал мальчиком-рассыльным в Риге. В 1915 году переехал в Петроград. Вечерами учился на общеобразовательных курсах и сдал экзамен за 4 кл. реального училища".

У Рудольфа были два брата, и все они трое - коренные рижане. Вольдемар - старший, Готфрид, оказавшийся более везучим, чем они, младшенький. Вольдемар с 14 лет был юнгой на судне "Петербург", затем - слесарем на заводе в Риге. В 1916-м переехал в Петроград, а вскоре туда же из Риги перебрался к нему и Рудольф.

И тут началась революция. Рудольф Абель становится большевиком уже в 1918-м. Сказалось влияние любимого брата Вольдемара: тот, старший красногвардеец, опередил его со вступлением в партию на несколько месяцев - он член РКП (естественно "б") с 4 декабря 1917 года. Вольдемар - железный большевик-ленинец, пользовавшийся огромным доверием у тех, кто пришел к власти. Латышский стрелок, он охранял Смольный, бился на Пулковских высотах с наступавшими на Питер частями генерала Краснова. Схлынула первая смертельная опасность для революции - и Вольдемар Абель плавает мотористом на линкоре "Гангут".

Рудольф не отстает - идет добровольцем на Красный флот:

"В должности рядового-кочегара отбыл на фронт на эскадренном миноносце "Ретивый"".

"Ретивый", относившийся к Балтийскому флоту, был переведен по Мариинской системе из Петрограда на Волгу, где действовал в составе Волжской флотилии "в боях за Казань, по очистке рек Волги и Камы от белых, ходил на операцию в тыл белых. В этой операции отбили у белых баржу смерти с заключенными".

И понеслось: бои под Царицыном, где флотилия обороняла город, бои в низовьях Волги, затем - Каспийское море.

В январе 1920-го Рудольф Абель значился в числе курсантов класса морских радиотелеграфистов учебно-минного отряда Балтийского флота в Кронштадте. Девять месяцев учебы, и он, сдав экзамен, был назначен на плавучий маяк - гидрографическое судно Балтийского флота. Вот и первая зацепка для будущей профессии…

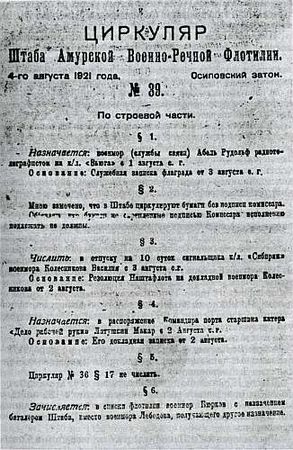

Потом в 1921-м в составе команды балтийских моряков выехал на формирование морских сил Дальневосточной Республики. В мае - радиотелеграфист службы связи Народно-революционной флотилии. Затем следует перевод на Амурскую флотилию, где согласно приказу занимает должность заведующего станцией башенной лодки "Вьюга". С апреля - старший радиотелеграфист башенной лодки "Ленин". 1 ноября 1922-го - перевод на такую же должность на лодку "Троцкий". Здесь служба уж совсем скоротечна - всего 12 деньков, и Абеля в числе сорока военных моряков откомандировывают на Сибирскую флотилию во Владивосток. И сразу - новое назначение военно-морского специалиста Рудольфа Абеля на крейсер "Главком Уборевич". В декабре 1922 года именно он доставил из Владика на Камчатку отряд красногвардейцев. Гражданская война позади, а на полуострове хозяйничают белогвардейцы. Расправились и с ними. И последовала хоть какая-то, но передышка. Но можно ли назвать так работу на радиотелеграфной станции острова Беринг в 1923–1924 годах, где Абель выступал уже руководителем службы? Отдыхать и расслабляться советская власть своим верным оруженосцам не давала.

А брат Вольдемар - относительно рядом, но на ролях более заметных: он назначается комиссаром службы связи Морских сил Дальневосточной республики.

В июле 1926 года, по другим сведениям - 1925-го, Рудольфа Абеля приглашают работать комендантом в Шанхайское консульство по линии Народного комиссариата иностранных дел… Здесь дороги "настоящего" Абеля и ОГПУ окончательно пересеклись:

"Был направлен в Пекин, где работал радистом в Советском посольстве до разрыва дипломатических отношений с Китаем в 1929 году. С 1927 года работаю в органах ОГПУ в Иностранном отделе".

От себя добавлю: быть может, он и трудился поначалу комендантом. А вот в Пекине был радистом, шифровальщиком.

Мощностей у радиопередатчиков тогда не хватало. Приходилось передавать сообщения по длинной цепочке. Из Кантона в Пекин, а уже оттуда на Советский Дальний Восток и, наконец, в Москву.

Авангард Абель, племянник Рудольфа Ивановича и сын его старшего брата Вольдемара, был абсолютно уверен, что в Китае впервые и встретились его дядя Рудольф и Вильям Фишер. Как веское доказательство приводится фотография "двух Абелей" на фоне типично китайского пейзажа.

Если же отвлечься от гипотез, то в наличии остаются такие доказанные факты. Чан Кайши поднял мятеж, и в ночь с 10 на 11 декабря 1927 года советское консульство в Кантоне подверглось внезапному нападению. В истории дипломатии подобное происходит редко: консульство полностью разгромлено, убиты советский консул (по некоторым документам - вице-консул) Грасис, четверо сотрудников и шесть работавших в консульстве китайцев. Кстати, с Грасисом, его прямым начальником, у радиста Абеля изначально были хорошие отношения, он тоже латыш по национальности…

И тогда Рудольф Иванович Абель совершает настоящий подвиг - на мощном мотоцикле он прорывается сквозь кордон захвативших консульство и, сбивая на ходу всех и вся, выбирается из обложенного здания и добирается до Пекина… Там, в посольстве СССР, он, очевидно, познакомился с молодым радистом, почти ровесником. Очевидно, именно так и пересеклись судьбы двух товарищей по профессии - Рудольфа Абеля и Вильяма Фишера.

Но дальше семи лет как не бывало. Потеря для биографов, но не для госбезопасности:

"В 1929 году был направлен на нелегальную работу за кордон. На этой работе я находился по осень 1936 года".

В какой же стране трудился сын трубочиста, свободно владевший немецким, английским и французским? В справке по архивному личному делу № 308797 - уклончивый ответ:

"В октябре 1930 г. назначен на должность уполномоченного ИНО ОГПУ и находится в долгосрочной командировке в разных странах".

В одном из источников я наткнулся на любопытную запись: "С 1930 по 1936 годы, по некоторым данным, работал под видом эмигранта в Маньчжурии". Вполне допустимо, ибо, как мы увидим из личного дела Рудольфа Абеля, именно там находились родственники его жены - сестра Нина и ее муж Георгий. Есть и другие предположения: был нелегалом в Турции и во Франции. И в этих двух странах их с Фишером пути-дорожки тоже могли пересечься.

До этого Рудольф Абель успел поработать в Особой группе ОГПУ, которой командовал начальник Фишера по Первому отделу Яков Серебрянский. В истории разведки об этой группе упоминается как-то глухо. По некоторым предположениям, она не подчинялась ИНО. Действовала на собственный страх и риск. Яша отвоевал право на самостоятельность. В зону действий входили Япония и некоторые страны Европы, считавшиеся потенциальными противниками в возможной войне. Яков Серебрянский с боевиками готовили в этих государствах агентуру, разрабатывали диверсионные операции. Агенты должны были стараться внедриться на стратегические военные объекты, чтобы в нужный момент их уничтожить. Через десять лет нелегалу Вильяму Фишеру в США была, среди прочих, поставлена такая же задача. Учитывая, что связка Фишер - Абель немало потрудилась, готовя во время Великой Отечественной диверсантов для заброски в немецкий тыл, их совместная с другом Рудольфом работа до войны видится как полная реальность.

Как бы то ни было, если даже отвергнуть "китайскую версию", еще во второй половине 1930-х Рудольф Абель и Вилли Фишер уже были друзьями. В столовую и то ходили вместе. На Лубянке шутили: "Вон Абели пришли". В военные годы оба жили в маленькой квартирке в центре Москвы. Жены, дети были отправлены в эвакуацию, а трое вечерами собирались на кухне: и близко от работы, и, главное, вместе. Их даже окрестили, что было по тем временам оригинально и смело, "тремя мушкетерами". Кто же был третий? Когда несколько десятилетий спустя после войны разрешили выезжать за границу и навсегда, третий - радиожурналист Кирилл Хенкин, чекистом так и не ставший, - собрался и уехал. К удивлению, отпущен был мирно, без скандалов, пообещав хранить молчание.

Молчание, возможно, и хранил, однако книгу "Охотник вверх ногами" о Вильяме Фишере и его последних мгновениях написал. Ну, да бог с ним, с Кириллом, скончавшимся в возрасте под 90 в Германии. Хотя некоторые эпизоды из его книги любопытны. Выехавший из СССР Хенкин вынужден был соблюдать законы эмигрантского жанра, иначе кто бы издал книгу. Но вот момент, сомнений не вызывающий. Начались чистки, и кабинет, в котором сидели Рудольф Иванович Абель и еще четверо сослуживцев, с каждым днем пустел. Один за другим коллеги куда-то вызывались, уходили, не возвращались. На столах, затем ночью опечатывавшихся, оставались личные вещи, стаканы с чаем. А на стуле долго висела чекистская фуражка. Ее почему-то не убирали, и она служила грозным напоминанием о судьбе своего владельца.

Я рискну высказать маленькую догадку о настоящих героях этого повествования. Было в судьбах двух разведчиков - Абеля и Фишера - нечто общее, что, как мне кажется, невольно сближало. Оба не походили на баловней фортуны. Судьба их била жестоко: душевные раны от ударов своих же заживают трудно. И заживают ли? Ведь всенародно прославленного (в далеком будущем) Вильяма Фишера в довоенные годы чисток и расстрелов увольняли из НКВД. А жизненные обстоятельства Рудольфа Ивановича Абеля складывались еще сложнее. В биографии он пишет:

"Женат с 1925 года. Жена Александра Антоновна, урожденная Стокалич. Детей не имею". Друзья и родственники называли Анну Антоновну только Асей.

В справке к архивному делу Абеля супруге уделяется внимание особое:

"Жена - урожденная Стокалич, происходит из дворян, отец ее до 1917 г. имел помещичью усадьбу в фольварке Осипавка (так и значится. - Н. Д.), Витебского пригородного района, в прошлом был чиновником казенной палаты… Брат жены Стокалич Григорий и сестра жены Стокалич Нина в 1919 г. выехали в Китай в гор. Тяньзин". Я уже намекал, что, возможно, они помогли родственнику нелегалу осесть в этом китайском городе.

С братом же Вольдемаром было совсем худо:

"Родной брат Абель Вольдемар, бывший начальник политотдела морского пароходства, являлся участником латв. к/p националистического заговора и за шпионско-диверсионную деятельность в пользу Германии и Латвии в 1937 г. осужден к вмн".

"Вмн" расшифровывается трагически просто: "высшая мера наказания". Расстреляли. Был Вольдемар Иванович комиссаром Всероссийской чрезвычайной комиссии Кронштадтской крепости, крупным партработником в Ленинграде и даже делегатом XVII съезда партии. Она, партия, и кинула его в 1934 году в начальники отдела Балтийского государственного морского пароходства. В октябре 1937-го Вольдемара Абеля исключают из партии с формулировкой "за политическую близорукость и притупление бдительности", 10 ноября 1937 года арестовывают и постановлением "двойки" (Ежов, Вышинский) от 11 января 1938 года приговаривают к смерти. В верхнем углу списка приговоренных синим карандашом подпись: "КВМН" и "И. Сталин". "КВМН" расшифровывается так: к высшей мере наказания. И через семь дней, 18 января, Вольдемара Абеля и еще 216 человек, членов "контрреволюционной латвийской националистической организации", не стало. Тела сбросили в котлован Левашовского кладбища в Ленинграде.