Интересные факты.

Коперника не сжигали на костре инквизиции. Он мирно умер в своей постели, а сожгли Джордано Бруно. По основному роду своей деятельности Николай Коперник был каноником (членом высшей духовной и административной курии епископата) при кафедральном соборе города Фромборк, центра Вармии – полунезависимого княжества в составе Польши. Большинство биографов и исследователей его творчества считают, что, вопреки распространённой легенде, Коперник не имел священнического сана.

Коперник доказал, что видимое движение Солнца и звёзд на небе объясняется не обращением их вокруг Земли, а суточным вращением самой Земли вокруг собственной оси и годичным обращением её вокруг Солнца.

До этого общепринятой в течение более чем полутора тысяч лет в Европе была геоцентрическая система мира античного астронома и математика Клавдия Птолемея (100–165 г. н. э.), которой придерживалась и Католическая церковь. Согласно ей вокруг Земли, имеющей шарообразную форму и являющейся центром мироздания, обращаются Солнце, Луна и планеты.

Впрочем, о том, что на самом деле Земля обращается вокруг Солнца, говорил ещё античный астроном Аристарх Самосский (310–250 г. д. н. э.). Аристарх своими методами провёл измерения размеров Солнца и Земли. По его расчётам, диаметр Солнца в 19 раз превышает размеры диаметра Земли (на самом деле, в 109 раз). Опираясь на эту гипотезу, Аристарх стал доказывать, что большее тело не может обращаться вокруг меньшего. Современники Аристарха посчитали его мнение богохульным и изгнали его из Александрии: Аристарх трудился и занимался в знаменитой Александрийской библиотеке и Мусейоне.

Коперник не был знаком с гелиоцентрической системой Аристарха Самосского, поскольку рассказ о ней Архимеда был опубликован в Европе только после его смерти. Но о том, что пифагорейцы придерживались того мнения, что Земля не является неподвижной, а вращается вокруг своей оси и центрального мирового огня, он читал у Цицерона и Аристотеля.

В молодости в Падуе (Италия) Николай Коперник учился на врача, хотя и не получил степени доктора медицины. Однако на родине он заслужил славу весьма знающего врача. Его слава распространилась далеко за пределы Вармии. Даже знатные крестоносцы из Тевтонского Ордена, граничившего с Варимей с трёх сторон и постоянно с ней воевавшего, стремились быть его пациентами.

Кроме того, Николай был очень близким помощником в административных и дипломатических делах, а также личным врачом своего дяди Лукаша Ваченроде (по материнской линии), епископа Вармии. Особенностью Вармии было то, что церковные власти были там одновременно и светскими властями. То есть, его дядя был главой этого польского княжества, а Николай Коперник – очень близким приближенным правителя области и его помощником.

Коперник также занимался исследованием законов денежного обращения. Этому предмету он посвятил несколько специальных трактатов, так и не опубликованных при его жизни. Он, в частности, сформулировал следующий экономический закон: "Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие".

Во время войны Польши с Тевтонским орденом в 1519–1521 годах Копернику пришлось оборонять собор, за стенами которого прятались жители сожжённого крестоносцами Фромборка, а в феврале 1521 года даже принять на себя командование гарнизоном осаждённого Ольштынского замка. Во время этих событий Коперник проявил незаурядный организаторский талант и мужество.

За годы своего обучения в Италии Коперник в совершенстве выучил древнегреческий язык. Он – автор первого в Польше перевода с древнегреческого языка. В 1509 году в Кракове в переводе на латынь вышли переведённые Коперником "Нравственные, сельские и любовные письма" Феофилакта Симокатты, известного византийского писателя и историка 7 века.

Такой популярный политический термин как "революция" пришёл из астрономической сферы. Revolutio на латыни значит "регулярное вращение", "обращение", "возвращение на своё место". Особенно его популярность в естественных науках выросла благодаря названию главного труда Коперника, в котором он изложил свою гелиоцентрическую систему – "О вращениях небесных сфер", опубликованного в 1543 г.

В политической сфере это слово первоначально употреблялось в его метафорическом значении как синоним реставрации, т. е. контрреволюции (возвращения вспять), и лишь потом "по смежности", вопреки первоначальному смыслу оно стало значить радикальный насильственный переворот, целью которого является учреждение совершенно нового порядка вещей.

Тем не менее, символично, что труд Коперника, положивший начало настоящей революции в естествознании, назывался столь "революционно". Главный труд Коперника вышел из печати весной 1543 года, когда автор был уже болен. Лишь на смертном одре ему удалось подержать главный труд своей жизни в руках. Буквально за несколько часов до смерти ему принесли экземпляр только что напечатанного сочинения.

В модели Коперника планеты равномерно вращались вокруг Солнца по круговым орбитам. Позже великий немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571−1630) установил, что планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсам. Об этом гласит первый знаменитый закон Кеплера из трёх, посвящённых законам движения планет Солнечной системы: "Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце".

Поначалу иерархи Католической Церкви спокойно восприняли труд Коперника, поскольку в написанном не Коперником предисловии утверждалось, что содержащаяся в книге гипотеза является "фикцией". Она не претендует на истинное описание мира, а предлагается лишь для удобства расчётов. Но враждебно к книге сразу отнеслись протестанты, которых не успокоило предисловие. Сам Мартин Лютер так отозвался о новых веяниях в 1539 году ещё до публикации книги Коперника: "Рассказывают о новом астрологе, который хочет доказать, будто Земля движется и вращается вокруг себя, а не небо, не Солнце и не Луна; все равно как если кто-нибудь сидит в телеге или на корабле и движется, но думает, что он остаётся на месте, а земля и деревья движутся ему навстречу. Но тут дело вот в чем: если кто хочет быть умным, то должен выдумать что-нибудь своё собственное и считать самым лучшим то, что он выдумал. Дурак хочет перевернуть вверх дном все искусство астрономии. Но, как указывает Священное Писание, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не Земле".

Лишь после трудов и высказываний Галилея, отстаивавшего истинность коперниканской системы, книга "О вращениях небесных сфер" была внесена Католической Церковью в индекс запрещённых книг. Только после 1822 г. De revolutionibus перестало упоминаться в ватиканском "Списке запрещённых книг" – через сотни лет после открытий Кеплера, Галилея и Ньютона и нахождения прямых физических доказательств орбитального и суточного вращений Земли.

Для научного мышления принципиально важной является идея разграничения видимого и того, что есть на самом деле. Но в науке, включая астрономию, эта идея до Коперника не находила применения. Коперник придал различию видимых и реальных движений конкретную форму. Его применение буквально революционизировало астрономию. Философ Б. М. Кедров писал: "Когда появляется мысль, что за видимостью скрыта какая-то невидимая сторона вещей и явлений, не ощутимая непосредственно, с этого момента начинается подлинная наука…Первый шаг в этом направлении и был сделан Коперником". В философский обиход даже вошло выражение "коперниканский переворот", которым стали обозначать научные революции и коренные переломы в развитии научных и философских идей.

Между тем уже в 20 веке, когда наука пережила новую революцию, в том числе в космологии, стали высказываться идеи, что с учётом новой неклассической физики, в частности, общей теории относительности Эйнштейна, между системами Коперника и Птолемея нет принципиальной разницы. Этой точки зрения придерживался родоначальник концепции нестационарной (изменяющейся) Вселенной А. А. Фридман. Он писал: "Мы не только не можем, сидя внутри системы, установить её равномерное и прямолинейное движение, но не можем и решить: из двух систем, движущихся ускоренно друг относительно друга, которая движется, и которая стоит неподвижно… Невозможно решить, кто прав – Птолемей или Коперник, невозможно, если, конечно, не прибегать к раз и навсегда оставленным в настоящей статье принципам целесообразности, экономии мышления". Фридман считал, что нам целесообразно и удобно думать, что Земля вращается вокруг Солнца, и в качестве остроумнейшей иллюстрации этого хода мысли привлекал следующие строчки М. В. Ломоносова:

Я правду докажу, на Солнце не бывав.

Кто видел простака из повара такова,

Который бы вертел очаг кругом жаркова.

Других аргументов в пользу гелиоцентрической системы Коперника А. А. Фридман не видел.

О том, что с точки зрения новых открытий в физике и космологии невозможно точно сказать, кто был прав, Коперник или Птолемей, говорили также русские религиозные философы А. Ф. Лосев и П. А. Флоренский.

Тем не менее, эта точка является довольно экзотической, и общепризнанным является мнение, что прав все-таки Коперник. Впрочем, наука продолжает бурно развиваться, в том числе и космология. Кто его знает, какие новые и удивительные открытия она нам ещё принесёт.

Последние годы жизни.

В 1531 году 58-летний Коперник удалился от дел и сосредоточился на завершении своей книги. Одновременно он занимался медицинской практикой (безвозмездно). Верный Ретик постоянно хлопотал о скорейшем издании труда Коперника, но оно продвигалось медленно. Опасаясь, что препятствия окажутся непреодолимыми, Коперник распространил среди друзей краткий конспект своего труда под названием "Малый комментарий". В 1542 году состояние учёного значительно ухудшилось, наступил паралич правой половины тела.

Коперник скончался 24 мая 1543 года в возрасте 70 лет от инсульта. Некоторые биографы (например, Тидеман Гизе) утверждают, что автор незадолго до смерти успел увидеть свой труд напечатанным. Но другие доказывают, что это было невозможно, так как последние месяцы жизни Коперник находился в тяжёлой коме. Книга Коперника осталась как выдающийся памятник человеческой мысли.

Могила.

Местонахождение могилы Коперника весьма длительное время оставалось неизвестным, однако во время раскопок в кафедральном соборе Фромборка в 2005 году были обнаружены череп и кости ног. Сравнительный ДНК-анализ этих останков и двух волос Коперника, обнаруженных в одной из принадлежавших ему книг, подтвердил, что найдены останки именно Коперника. 20 мая 2010 года началась церемония перезахоронения останков Николая Коперника. 21 мая гроб был доставлен в кафедральный собор города Фромборк, где Коперник сделал свои наиболее важные открытия. По пути во Фромборк гроб прошёл через несколько городов Варминско-Мазурского воеводства – Добре-Място, Лидзбарк-Варминьски, Орнета, Пененжно иБранево, с которыми Коперник был связан в ходе своей деятельности. 22 мая 2010 года останки великого учёного были захоронены в кафедральном соборе Фромборка. Торжественную церемонию провёл примас Польши, архиепископ Гнезненский Юзеф Ковальчик. Захоронение останков также было приурочено к празднованию 750-летия города.

33. Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альтамирано, более известный как Фернандо, Эрнандо, Фернан или Эрнан Кортес (1485–1547) – испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственностью ацтеков. Благодаря ему в Европе с 1520-х годов стали использовать ваниль и шоколад. Происходил из семьи небогатых, но знатных идальго. Два года обучался в университете Саламанки, однако предпочёл военную карьеру. В 1504 году переехал на Эспаньолу. В 1510–1514 годах участвовал в экспедиции по покорению Кубы под началом Диего де Веласкеса. В 1519–1521 годах по собственной инициативе предпринял завоевание Мексики. В 1522–1526 годах занимал пост генерал-капитана вновь образованной колонии Новая Испания, проводя независимую политику, но из-за ожесточённой борьбы за власть в 1528 году вернулся в Европу. Король Карл V пожаловал ему в 1529 году титул маркиза Оахаки. В 1530 году Кортес возвратился в Мексику в звании военного губернатора, но уже не имел реальной власти. В 1540 году навсегда вернулся в Европу, участвовал в неудачном походе на Алжир 1541 года".

Скончался и похоронен в Испании, в 1566 году прах был перенесён в Мексику. В 1560-е годы его потомки попытались захватить власть в Мексике, но переворот завершился провалом.

О жизни завоевателя сохранилось мало источников, и те зачастую противоречат друг другу, поэтому историки сильно расходятся в оценках его личности и наследия. Труды Бартоломе де лас Касасас сделали одним из ключевых персонажей "Чёрной легенды".

Интересные факты.

Фигура знаменитого завоевателя настолько неоднозначна, что навсегда останется непонятным, как по справедливости относиться к Кортесу? Литература о нём – даже книги его современников – защищает две противоположные точки зрения и вся оказывается крайне тенденциозной. Одни авторы пишут о Кортесе как о романтическом рыцаре-завоевателе и благодетеле индейцев (таков, например, труд Франсиско де Гомары, прижизненного биографа Кортеса). Другие описывают его деяния как самые чёрные и беззаконные в истории Испании (крайне негативный образ Кортеса складывается из воспоминаний Бартоломе де лас Касаса, с которым Кортес постоянно общался в Мексике).

Это доказывает, что Эрнан Кортес был действительно неоднозначной противоречивой личностью и даже в его окружении к нему относились, совершенно неодинаково. Судя по всему, он был человеком крайне амбициозным, несдержанным и неуравновешенным. Учась в университете, он заработал именно такую репутацию. А уже после двух лет обучения бросил науки и отказался от карьеры юриста, о которой для него мечтал его отец, и решил отправиться в Новый Свет. Ему удалось это осуществить позже, только в 1504 году. Кортес был зарегистрирован как колонист, получил права на постройку дома и кусок земли.

"Завоевательная" деятельность несостоявшегося нотариуса началась с похода на Кубу вместе с дядей Диего Веласкесом. Уже на Кубе, когда Кортес стал секретарём губернатора Веласкеса и разбогател, они стали часто ссориться, в конце концов, Кортес самостоятельно собрал отряд, 11 кораблей и отправился на покорение Мексики.

Ацтеки, управляемые Монтесумой II, приняли испанцев весьма любезно и с подарками, так что поначалу жизнь и тех, и других протекала мирно. В одно из отсутствий Кортеса при непонятных обстоятельствах было убито множество жителей страны во время религиозного праздника – за главного оставался лейтенант Альварадо. С этого момента началась кровавая вражда между конкистадорами и ацтеками. В результате государство ацтеков бесследно исчезло с лица земли, а испанские колонисты вошли в историю как жестокие убийцы. Несмотря на то, что Кортесу удалось оправдаться перед испанским судом, к нему относились всё враждебнее. Сам он под действием этого становился всё более нелюдимым и подозрительным. В Мексике, кстати, существует несколько памятников Кортесу. Эранан Кортес был дважды женат и обзавёлся десятью детьми – в том числе он удочерил дочь убитого Монтесумы и построил для неё дворец в Мексике. Вероятно, для нас никогда не станет ясным, что за человек был Эрнан Кортес, но верны его слова о себе, адресованные испанскому королю: "Я тот человек, который завоевал для Вашего Величества больше стран, чем Ваши предки оставили вам городов".

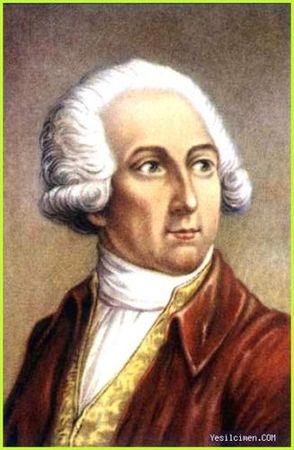

34. Антуан Лоран Лавуазье (8 мая 1794 г., Париж) – основатель современной химии.

Интересные факты.

8 мая 1794 года в Париже гильотина отделила от тела голову Антуана-Лорана Лавуазье – выдающегося французского учёного, одного из создателей современной химии. Ему было всего 50 лет. Антуан-Лоран Лавуазье родился в Париже 26 августа 1743 года в семье адвоката. Блестяще окончив курс коллежа имени Мазарини, молодой Лавуазье, следуя семейной традиции, поступил на юридический факультет и уже в 1764 году получил звание адвоката. Юристом он, однако, не сделался. Начиная с 20-летнего возраста, Лавуазье пробует свои силы в самых различных областях. Он пишет драмы и рассуждения на философские темы, увлекается математикой, делает метеорологические наблюдения. Науки о природе все более и более захватывают его. Под руководством видных учёных он изучает ботанику, геологию, минералогию, анатомию, физику и химию.

В 1764 году Парижская Академия наук объявила конкурс на тему – найти наилучший способ освещать улицы большого города, сочетав яркость, лёгкость обслуживания и экономию. Лавуазье принял в нем участие. Чтобы повысить чувствительность своего зрения к яркости света, Лавуазье провёл безвыходно шесть недель в совершенно темной комнате. Работа Лавуазье премии не получила, но его дарования и преданность науке обратили на себя внимание Академии – он был награждён почётной золотой медалью (1766). Вскоре (в 1768 году) Академия избрала молодого, подающего блестящие надежды учёного в адъюнкты (т. е. члены-корреспонденты) по химии, а затем и в действительные члены (в 1772 году). Участие в работах Академии чрезвычайно расширило умственный кругозор Лавуазье и близко столкнуло его с запросами практики. Во Франции XVIII века Академия наук была своего рода научно-техническим центром, в обязанности которого входило рассмотрение новых машин, новых способов производства и других изобретений, а также и разрешение технических задач по поручению правительства.

За 25 лет работы в Академии Лавуазье дал свыше 200 отзывов и заключений по самым разнообразным вопросам техники. Лавуазье, который, по его словам, "был молод, недавно вступив, на поприще наук и жаждал славы" не имел, однако, даже скромной химической лаборатории. Никакой лаборатории не было и при Академии – все требующееся для экспериментальных работ по химии учёным приходилось приобретать на свои средства. Биографы Лавуазье единодушно утверждают, что необходимость иметь большие деньги для покупки дорогих приборов для постановки опытов была причиной, побудившей Лавуазье, вскоре после избрания в Академию, вступить в "Компанию откупов" (1769).