Высказывания Платона.

Наш космос есть живое существо, наделённое душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения:

Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество.

Не самое ли позорное невежество – воображать, будто знаешь то, чего не знаешь.

Поэт… должен творить мифы, а не рассуждения.

Не золото надо завещать детям, а наибольшую совестливость.

Одна из замечательных особенностей Платона: литературный талант, умение не только высказывать мудрые мысли, но и выражать их в художественной форме. Его диалоги выстроены по законам драматургии, воздействующие не столько на чувства, сколько на рассудок. Кстати, он был автором эпиграмм, из которых 25 сохранились. Среди них есть любовные, посвящённые девушкам и юношам; есть и шутливые:

Золото некто нашёл, обронивши при этом верёвку. Тот, кто его потерял, смог себе петлю связать.

В одной эпиграмме он высказал мысль философскую:

Все уносящее время в теченье своём изменяет Имя и форму вещей, их естество и судьбу.

В трактате он поэтично назвал время движущимся подобием вечности. Далее уточняет "движущийся от числа к числу", то есть измеряемый, хотя, по-видимому, не обязательно равномерно. (Такое сочетание вечности и изменчивости до сих пор не учитывают философы, размышляющие на эту тему.)

Выдающееся достижение Платона – создание образа идеального философа Сократа. Эта личность остаётся загадочной, прославленной главным образом благодаря сочинениям Платона, в которых практически невозможно разделить автора и его главного героя. Были или не были в действительности беседы Сократа в той форме, которую придал им Платон? Скорее всего – не были, потому что в них определённо чувствуется рука мастера, а не просто пересказчика.

Во времена Платона в Греции высочайшего уровня достигли трагедии и комедии; вот и его диалоги имеют интересную завязку, острый конфликт, динамичный сюжет и неожиданный финал. Логические конструкции выстраиваются с необычайным изяществом. Герои диалогов обладают индивидуальными чертами, а Сократ – учит не только мудрости, но и нравственности. Его метод доказательств – наведение с помощью вопросов на выводы, которые опровергают собственные первоначальные утверждения. Преподаются умение рассуждать, культура мышления.

Это подчеркнём особо. За последние десятилетия из-за примитивного понимания сути научного познания, сводящего его к запоминанию и классификации фактов, принято думать, будто главное – сообщить определённые сведения, а уж выводы, мол, каждый может сделать сам.

Однако главное именно в умении работать с фактами, осмысливать их, сопоставлять с другими, отделять важные от второстепенных, понимать степень их достоверности и т. д. Лавина информации превращается в шум, способствует не прояснению, а засорению и затуманиванию сознания. Искусство мыслить по сложней умения играть на музыкальных инструментах или на сцене; ему-то и стремился обучить читателей Платон.

Его философской системе посвящено огромное количество исследований. Она заслуживает это уже потому, что является первой цельной концепцией, логически стройной и дошедшей до нас в наиболее полном виде. Он создал систему объективного идеализма, разрабатывал вопросы диалектики, космологии, теории познания, эстетики, психологии, педагогики, политологии, этики искусства. Его суждения не лишены противоречий. Писались они в разное время, и взгляды философа не могли оставаться окаменелыми, как догмы. Да и вряд ли он ставил перед собой цель сконструировать нечто подобное завершённому и непротиворечивому философскому учению. Прежде всего он демонстрировал искусство мыслить диалектически.

Мыслитель оперирует идеями. Они для него являются первичными, основополагающими. Однако трудно согласиться с тем, что такова и природа окружающего нас мира. Хотя человек – его порождение, микрокосм, из этого ещё не следует, будто Вселенная во всем подобна нам, тем более, когда речь идёт о познании. Кстати, сам Платон признавал, что Богу нет нужды стремиться к знаниям, ибо Он и без того всеведущ.

Некоторые философы полагают, что противоречия между идеалистами и материалистами носят непримиримый характер. Словно надо непременно выбирать одно из двух учений! Разумнее, пожалуй, признать возможность их синтеза; единство сознания и материи. Ещё один вариант: различать ситуации, для которых целесообразней то или иное соотношение сознания и материи (их можно насчитать не менее семи).

Платон предстаёт родоначальником идеи информации. Хотя и выраженной весьма туманно (что вполне естественно: мудрые идеи кристаллизуются чаще всего постепенно) Кроме того, подчеркнув приоритет идеи над материей, он обозначил одну из важных особенностей философии, отличающую её от науки: субъективность и рефлексию, стремление изучать не только природные объекты, но и сам процесс познания. Ведь человек, рассуждающий о Вселенной или о Боге, вводит их в свой интеллектуальный мир, объемлет их собственным разумом. И даже придавая Богу сверхобычные качества, мыслитель все равно включает и их в свою умственную конструкцию, выступая в роли демиурга (информационного). Наука, стремящаяся к объективности, избегает подобных построений.

В обиходе понятие "платонической любви". Она не отвергает телесное любовное влечение, но представляет его как низшую примитивную форму, не выходящую за пределы бренного, ненадёжного, недолговечного, а то и мимолётного. "Нет, уж если что любить, думает Платон, то что-нибудь более прочное, более надёжное, более устойчивое…".

"Уж лучше тогда любить вечное и неизменное, вступать в брак с идеальным и страстно увлекаться чем-то бессмертным и небесным", – так пояснял его мнение известный историк философии А.Ф. Лосев.

Задача воспитания, по Платону, – приблизить личность к осознанию идей и блага, к высшей любви, просветляющей разум и душу. Детей следует учить на лучших примерах. Как тело крепнет в упражнениях и нуждается в питании, так душа требует воспитания и духовной пищи: книг, бесед, прекрасной музыки, более всего – философских идей. И в управлении государством следует руководствоваться философией. Вести страну, как судно в открытом море, должен кормчий, сведущий в своём искусстве. В противном случае может погибнуть не только государство, но и весь род человеческий. Нелепо надеяться, что такого правителя может избрать демократическое большинство. Люди обычно исходят из мнений, а не из идей и знания. И эти мнения далеки от объективности. Ведь в каждом городе есть два враждебных: "один город бедных, другой-богатых и в обоих – опять много городов…".

А потому демократия, как всякая крайность, неизбежно приводит к тирании; возникает "из высочайшей свободы… – сильнейшее и жесточайшее рабство".

Впрочем, у Платона мы не найдём сколько-нибудь конкретных рекомендаций для создания идеального государства: он исходил из той рабовладельческой системы, которая существовала в его время. И все-таки его вывод о переходе демократии к тоталитаризму заслуживает серьёзного внимания именно в наше время. Дело в том, что, контролируя средства "массовой информации", сравнительно нетрудно формировать общественное мнение, манипулируя им по усмотрению тех, кому эти средства подчиняются. При социалистической системе они принадлежат государству (точнее – руководителям, крупным чиновникам), при капитализме – наиболее богатым людям и организациям. Если в первом случае может ещё идти речь о благе государства в целом, то во втором неизбежно использование власти, прежде всего и преимущественно в интересах капитала ("города богатых" – по Платону). Разработанные в наше время психотехнологии позволяют с помощью электронных средств агитации и пропаганды, наркотизации общественного сознания устанавливать не только экономический, но и духовный тоталитаризм – самый безнадёжный. Таков путь от формальной демократии к духовному рабству людей, обладающих, казалось бы, всеми политическими правами. И ещё. Идеализм Платона предполагает нечто высшее, к чему надлежит стремиться. Человек должен иметь перед собой высокие и светлые цели. Только тогда он достоин существования в этом мире, пронизанном солнечным теплом и светом, исполненном идеи и дарованном людям для блага.

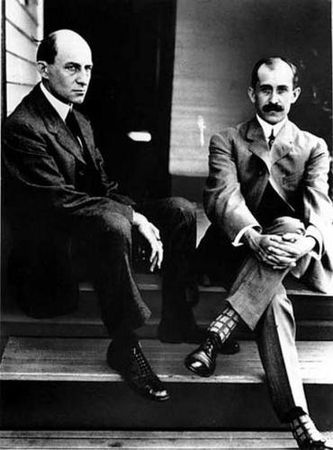

57. Братья Уилбур и Орвил Райт (1867–1912) и (1871–1948)) – два американца, за которыми в большинстве стран мира признаётся приоритет изобретения и постройки первого в мире самолёта (спор о первенстве с Альберто Сантос-Дюмоном), способного к полёту, а также совершение первого управляемого полёта человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем 17 декабря1903 года. Два года спустя братья смогли развить проект в первый практически эксплуатируемый самолёт. Несмотря на то, что братья Райт не были первыми, кто построил и совершил полёт на экспериментальном самолёте, они были первыми, кто могли управлять таким полётом в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолётостроения.

Интересные факты.

Несмотря на то, что Орвилл был младше Уилбура, он взлетел первым. В остальном для истории братья Райт практически не отличаются. Они были настолько дружны и близки, что и развлекались, и строили бизнес вместе.

Уилбур и Овилл Райт родились в семье пастора церкви Объединённых Евангелистов во Христе. Семья была многодетная, но набожные родители были на редкость умны и образованы. Отец Мильтон Райт был не только пастором, он издавал церковную газету, был избранным епископом и профессором теологии. Их мать получила высшее образование в Хартвилль колледже, где особенно преуспела в литературе и математике.

Братья дружили с техникой, а когда решили заняться издательским бизнесом, то сами конструировали печатные машины. Через несколько лет они занялись сборкой и ремонтом велосипедов, только-только входивших в моду. Но с детства мальчики интересовались воздухоплаванием, с тех пор, как отец подарил сыновьям игрушечный вертолётик с винтами, приводимыми в движение резиновым жгутом. Конечно, они, как и все мальчишки, запускали воздушного змея, а когда подросли – начали строить увеличенные копии старой детской игрушки.

Всерьёз братья занялись полётами только в 1896 году. А в 1898 они приобрели планер и начали его осваивать. Братья не стремились успеть все и сразу. Вначале они гоняли его на привязи, как огромного воздушного змея, потом пробуют на нем полетать. Выявив недостатки конструкции братья Райт строят собственные планеры, которыми можно управлять. Наконец Уилбур и Орвилл решают снабдить планер бензиновым двигателем.

Поскольку подходящего двигателя, конечно, не было, братья собрали его самостоятельно. Стокилограммовый агрегат с мощность в 12 лошадиных сил вращал два винта, конструировать и испытывать которые тоже пришлось самим.

17 декабря 1903 года для первого полёта все было готово. Братья тянули жребий, и шанс войти в историю, как первому человеку, пилотирующему аппарат тяжелее воздуха, выпал Орвиллу. Впервые самолёт оторвался от земли на 12 секунд и пролетел 37 метров. Так началась новая эра в воздухоплавании. Ещё два года братья совершенствовали конструкцию, но отказывались публично летать, чтобы их разработки не украли. Только подписав контракт с французской фирмой и с армией США, братья Райт возобновили показательные полёты.

В 1908 году Уилбур совершил полёт около французского города Ле Ман, показав способность самолёта поворачивать и кружить в воздухе. Эта демонстрация сделала фамилию Райт знаменитой всему миру. Во время праздника в Нью-Йорке Уилбур облетел вокруг Статуи Свободы. Этот триумфальный полет длился 33 минуты, и стал настоящей победой технологии Райт в США. В 1912 году Уилбур умирает от брюшного тифа в возрасте 45 лет. Орвилл спокойно дожил до 1948 года.

Братья Райт добились всего, чего хотели, из-за продуманного и чёткого плана. Они не торопились, а просто вдумчиво делали своё дело. Сочетание риска и разумной осторожности позволило им войти в историю как изобретателям самолёта, несмотря на то, что на эту роль претендовали десятки людей из разных стран. В юбилей первого полёта самолёта "Вечерняя Москва" предлагает вашему вниманию подборку интересных фактов из истории авиации.

В разгар Первой Мировой войны, 1 апреля 1915 года, над немецким лагерем пролетел французский самолёт и скинул с неба огромный шар. Солдаты просились в укрытие, думая, что это бомба, но взрыва так и не прозвучало. Выглянув из укрытия, немцы увидели большой мяч с надписью "С первым апреля!".

Индеец по имени Джеронимо со своим партизанским отрядом был постоянной проблемой для американских и мексиканских солдат. Он совершал нападения и был совершенно неуловим. В фильме 1939 года Джеронимо сбегает, спрыгнув с крутого обрыва в реку, крича своё имя. Американские десантники тоже начали кричать "Джеронимо!", в момент прыжка из самолёта, на удачу. Эта традиция жива до сих пор.

Морковь полезна для глаз – это знает каждый. Но прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Эту утку распустил английский военный штаб, когда во время второй Мировой войны был изобретён новый радар. Он позволял пилотам "видеть в темноте" вражеские бомбардировщики. Пытаясь скрыть эту технологию, правительство объясняла удачи английских лётчиков тем, что в питание пилотов начали добавлять много моркови. СМИ радостно подхватила эту утку и разнесла по всему миру.

Почему пилотов "кукурузников" всё время изображают в шёлковых шарфиках? Неужели только для красоты? Конечно, нет. Во время зарождения авиации у пилотов не было множества приборов, чтобы отслеживать своё местонахождение в воздухе и искать противника. Из-за этого им постоянно приходилось вертеть головой. Чтобы шея не натиралась об воротник жёсткой кожаной куртки, в комплект формы входил шёлковый шарф. Многие лётчики до сих пор носят шарфы, хотя сейчас это просто дань традиции.

Существует версия, что пираты (да и другие моряки) ходили с повязкой на глазу не из-за того, что поголовно были одноглазыми. Просто когда переходишь с яркой палубы в тёмный трюм, и глазам нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к смене освещения. Но это могло стоить моряку жизни, особенно в боевой ситуации. А если человек постоянно носил повязку, то сняв её, он мог хорошо видеть в темноте хотя бы одним глазом. Что интересно, на заре развития авиации пилоты использовали повязку на один глаз ровно для тех же целей. Пролетая над ярко освещёнными городами, они могли смотреть, из-под повязки на карты и приборы в мало освещённой кабине.

В Советском Союзе велась разработка настоящего самолёта-невидимки. Вначале 1930-х был создан прототип "Стеклянного самолёта", сделанного из плексигласа – толстого и прочного оргстекла. При разгоне самолёта и в движении многочисленные движущиеся части машины… просто исчезали. Его действительно не было видно, а расположение можно было определить только приблизительно, ориентируясь на звук работающего двигателя. К сожалению, промышленное производство таких самолётов было неоправданно дорого, и проект прикрыли.

Первой стюардессой в мире стала американка Эллен Чёрч. У неё было медицинское образование, а ещё она умела управлять самолётом, но девушки-пилоты в тот момент никому не были нужны. В 1930 году она пришла устраиваться на работу в компанию "Боинг" и её с удовольствием взяли на эту новую профессию. Помимо обычных обязанностей стюардессы, девушка заправляла баки топливом, убивала мух, заводила часы в кабине пилота и выполняла прочую мелкую работу.

В 1930-х годах в Советском Союзе разрабатывали летающую подводную лодку. Правда, проект так и не был завершён. Американцы во времена Холодной войны тоже разрабатывали похожий аппарат, и у них это почти удалось. Самолёт, чья скорость была около 130 километров в час, садился на воду, а потом погружался в неё и продолжал плавать под водой. Правда, взлететь из подводного состояния самолёт не мог. Зачем американцам мог понадобиться такой аппарат? Он был задуман против советского флота, на случай возможной войны. В случае агрессии, самолёт-подлодка атаковал бы корабли в Чёрном, Азовском и Каспийском морях.

Кажется, время Второй Мировой было временем необычных конструкторских решений в авиации. В СССР разрабатывали летающий танк. В ходе испытаний танкопланер буксировался самолётом и смог подняться на высоту около сорока метров. По задумке, после оцепления троса танк должен планировать туда, куда ему нужно, и там вести бой, сбросив крылья. Это могло действительно сработать, но от проекта отказались из-за нехватки более мощных буксировщиков, которые требовались для других задач.

Также во время Второй Мировой в экипировку лётчиков, летающих над территориями с первобытными племенами, входила верёвочка для игр. Она нужна была, чтобы в случае аварии отвлечь внимание аборигенов и завоевать их доверие. Пилоту рекомендовалось осторожно подходить к племени, демонстрируя всякие несложные фигуры. Это работало, несколько раз во время войны лётчики использовали этот трюк. Аборигены реагировали дружелюбно.

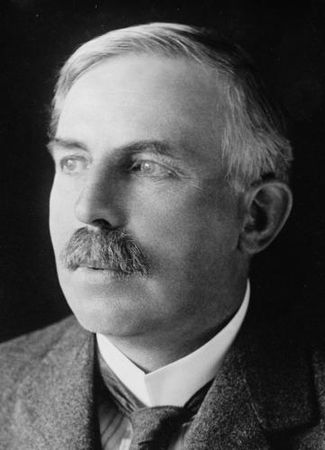

58. Сэр Эрнест Резерфорд (30 августа 1871, Спринг Грув, Новая Зеландия – 19 октября 1937, Кембридж) – британский физик новозеландского происхождения.

Известен как "отец" ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года. Все опыты, поставленные Резерфордом, носили фундаментальный характер и отличались исключительной простотой и ясностью.