Однако любой прагматически мыслящий понимает: если начальство и принимает во внимание его пожелания, то в самую последнюю очередь. Научный и карьерный рост работников навевает начальству неприятные думы о возможной в дальнейшем конкуренции, повышение зарплаты требует лишних хлопот. Большинство начальников считает идеальным работником того, кто тянет воз дел, не претендуя ни на что. Но и на такого стараются взвалить многое, не имеющее отношение к работе.

Иногда руководство совсем уж заносит. Помнится директор авиазавода в Тбилиси, похвалявшийся в печати тем, что обязательно требует от кандидатов на повышение диплом об окончании "университета" марксизма-ленинизма. Много позже удивительно было наблюдать не отказ людей от навязанных им убеждений, а возмущение многих таким отказом.

Начальники, которые предпочитали профессиональным качествам идеологическую убежденность работников, находили в "бесценном ленинском наследии" теоретические оправдания высылкам в деревню или па рытье канав и прочему, пе бывали успешными, по, пока они разваливали порученное им дело, проходило обычно много времени. Многие предпочитают выжидать, когда волна начальственного (или народного – так тоже случается) гнева сметет идиота. Я такую пассивную стратегию рациональной не считаю: не так уж много отпущено нам времени в этой жизни.

Но и успешная реализация активной стратегии невозможна без компромиссов: "Тот, кто обороняет все – не обороняет ничего" – говаривал Клаузевиц . Найти оптимум в многогранных отношениях между людьми непросто.

…Пришло приглашение в Одессу, на конференцию по аэродисперсным системам. Начальник отделения Дубов вызвал и предложил подготовить доклад, расписав прелести бархатного сезона в южном городе, пошутив насчет моей плодовитости как автора (только за последние полгода было получено 12 авторских свидетельств и звание лучшего изобретателя ЦНИИХМ). Ненавязчиво было дано понять, кого включить в авторы доклада. Я и сам был не прочь провести несколько дней в прекрасной Одессе, а список авторов не слишком волновал: уже шла подготовка к сдаче экзаменов в аспирантуру НИИ вакуумной техники.

Конференция оставила приятные воспоминания: после доклада подошли представители сразу нескольких организаций, стали выспрашивать подробности. Интерес к прибору, возможно, был неожиданностью для Дубова. Он подсел ко мне за обеденный столик и заговорил о перспективах служебного роста, близкой защите. Пришлось выслушать все это молча, лишь однажды сказав, в сторону, как бы кому-то другому: "Знаем, плавали…", что, конечно выглядело невежливо.

В командировку, но уже не столь приятную, пришлось выехать еще раз, когда выпал снег. Кроме сотрудников ЦНИИХМ, на полигон приехали и несколько аспирантов из МВТУ им. Баумана – очень трудолюбивые и знающие ребята: С. Меньшаков, М. Бойко, А. Омельяненко, С. Щавлеев. Они тоже заинтересовались прибором для измерения дисперсности частиц и попросили о помощи в его воспроизведении у себя на кафедре.

8* Клаузевиц Карл – прусский военный теоретик (1780-1831 гг.). Его фундаментальный труд "О войне" не потерял актуальности и в наши дни

4. ИОНЫ – В ДРЕЙФ!

Я не подавал заявление об увольнении из ЦНИИХМ пока не дождался приказа о зачислении меня в аспирантуру и собирал информацию о НИИВТ. Лаборатория, где предстояло работать, занималась газоразрядными счетчиками. Ее начальник стремился доказывать свое первенство в любом споре, завершать его своей фразой, как бы ставя затычку в бочку. Начальник сектора этой лаборатории хорошо меня знал по работе в НИИАА, он-то и предложил стать аспирантом. Разговаривая, начальник туго, в замедленном темпе формулировал мысль. Как Затычкин, так и Тугой, уже защитили кандидатские диссертации и имели виды на докторские. Оба были утверждены моими научными руководителями, так что, по крайней мере, в том, что касалось работы над диссертацией, конфликтов интересов не предвиделось. Однако учесть удалось далеко не всё.

4.1. Боюсь данайцев и дары приносящих! Помощь друзьям в МВТУ

О НИИВТ в книге "Создание первой советской ядерной бомбы" написано следующее.

"Родоначальником НИИВТ была созданная в 1934 г. отраслевая вакуумная лаборатория при ленинградском заводе "Светлана". Лаборатория уже тогда вела работы по проблемам создания электровакуумных приборов. В 1946 г. под руководством С. А. Векши некого лаборатория была преобразована в Центральную вакуумную лабораторию Министерства электротехнической промышленности… Эта лаборатория, а затем институт стали одними из активнейших участников работ над Урановым проектом.

В 1947 г. на основе Центральной вакуумной лаборатории был создан Научно-исследовательский вакуумный институт, директором которого был назначен С. А. Векшинский…

…Особую роль в создании специальных электровакуумных приборов для подрыва ядерных боеприпасов сыграли ученые института М. И. Меньшиков, А. М. Родин, С. Б. Овсянников, А. Н. Мозжорип, А. Б. Хейфиц, С. П. Воробьев, Л. С. Эйг, Л. Н. Космарский и другие"

В СССР тематика исследований проводившихся в институтах часто не соответствовала их названиям: считалось, что тем самым вводятся в заблуждение империалистические разведки. Тема моей диссертации не имела отношения к вакууму, предстояло исследовать ионно-электронную кинетику в газах-наполнителях сметчиков нейтронного излучения, первый опыт работы с которыми был приобретен еще в НИИАА. Кроме ничтожной (менее $150 по тогдашнему курсу) стипендии аспиранта, мне обещали выплачивать половину ставки инженера и обеспечить бесплатное питание, как занятому вредными для здоровья работами с излучением. Чтобы получить надбавки, была необходима виза заместителя директора. У того же были неприязненные отношения с моими научными руководителями и усиления их позиций он старался не допустить. Не поставил он и визу на служебной записке о льготах и доплатах, заявив, что более актуальной является задача нанесения покрытий бора па пластины детекторов (этим занималась другая лаборатория). На возражения Затычкина, что тема диссертации утверждена при поступлении в аспирантуру, заместитель директора выразил уверенность, ч то на ближайшем заседании ученого совета "это легко будет поправить".

Нанесение борных покрытий было чисто технологической задачей. Может, в ней и могли найтись научные аспекты, но – для специалиста по физике металлов, каковым я не являлся. Аспирантом намеревались "усилить" направление, досаждавшее немалым производственным браком, а какие проблемы возникнут у "усилителя" с получением ученой степени – начальство не волновало.

Перепалка на ученом совете была бурной. Основными аргументы Тугого и Затычкина касались наличия у соискателя опыта работы с газоразрядными счетчиками и того, что институт взял на себя обязательства, приняв в аспирантуру и утвердив соответствующую тему. Все это отвергалось заместителем директора, как несущественное, разговор шел на повышенных тонах и, наконец, Затычкин выкрикнул: "В таком случае, я не вижу для аспиранта иного выхода, кроме, как искать другое место работы!". Раздраженный заместитель директора грубовато приказал Затычкину "прекратить обструкцию", после чего тот выбежал из зала. Заместитель директора, взяв ручку, ласково произнес, обращаясь ко мне: "В ваших же интересах не слушать плохих советов и согласиться изменить тему диссертации, тогда я прямо сейчас подпишу служебную записку о доплатах". Чувствуя, что в этот момент решается многое, я дал отрицательный ответ.

Сказать "нет" было, конечно, легче, чем жить на грошовую стипендию, на это и рассчитывал заместитель директора, уверенный, что потребуется немного времени, чтобы сломать строптивца. Но если уж, ради зашиты диссертации пару лет назад оставлена работа в НИИАА где зарплата намного превышала сумму, которую составляли стипендия и полставки – стоило быть последовательным и потерпеть.

Началось изучение литературы, состоялись и несколько встреч в МВТУ с хорошими друзьями с кафедры боеприпасов: они начали воспроизводить у себя прибор для измерения дисперсности аэрозольных частиц. Также совместными усилиями была подобрана жидкость, дающая контрастное изображение на рентгеновских снимках, что позволило определить, с помощью рентгеновской киносъемки, динамику взрывного диспергирования. В свободное время я осматривал музей кафедры: образцы различных боеприпасов, начиная от снарядов Первой мировой войны и кончая американскими "ананасными" бомбами, которые выпускники МВТУ, работая во Вьетнаме, обезвреживали и не всегда законными путями переправляли, чтобы "оживить" наглядными пособиями обучение студентов.

Помощь друзьям не тяготила, по тревожила ситуация с собственной диссертацией, о чем как-то, за кружкой пива, зашел разговор с теми, с кем связывали почти шесть лет учебы в МИФИ. Один из них назвал мое упрямство недальновидным (было употреблено более сильное выражение, но это допустимо среди однокашников) и заявил, что, чем тема ближе к технологии, тем выше шансы успешной защиты. О "связи науки с производством" трещали газеты, выходили даже глуповатые фильмы о том, как ученый шел работать на завод, чтобы там "обогатить свои знания". На самом деле, если соискателю ученой степени утверждалась технологическая тема и он оказывался хорошим специалистом, то его начальство (занимавшее ведущие позиции и в ученых советах) во многих случаях препятствовало защите, понимая: кандидата наук вряд ли долго удержишь па производстве. Сразу после встречи казалось, что острога дискуссии объясняется выпитым пивом, но однокашник был настойчив и несколько раз звонил с просьбой посодействовать приему в аспирантуру для написания диссертации по борным покрытиям. Я предпринял все необходимое, предположив, что такое решение позволит достичь компромисса с начальством, но этого не произошло: однокашника спешно приняли в аспирантуру, обеспечили ему все доплаты, но в отношении меня замдиректора продолжал настаивать на смене темы. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в мае 1977 г., благодаря начальнику аспирантуры НИИВТ Д.И. Бородину. В годы войны он командовал разведкой воздушно-десантного полка. Однажды в 30-градусный мороз, разводящий караула капитан Бородин провалился в полынью, пробитую снарядом. Во вставшей колом шинели он все же завершил развод, но получил жесточайшее воспаление легких (кашель мучил его и четыре десятилетия спустя).

С самого начала открыто заявляя, что в моем случае была допущена несправедливость, он сумел выбрать нужный момент, пойти, вместе е Тугим, к директору и найти убедительные аргументы. Таких офицеров уважают солдаты, а начальников аспирантуры – аспиранты.

4.2. Дрейфовая трубка: электроны в ней не дрейфуют, да они и не нужны для производственных целей

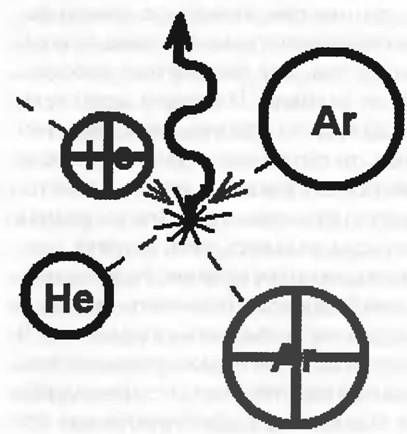

Теперь можно было сосредоточиться и на своей работе. Основой газовых смесей в счетчиках нейтронов был уже упоминавшийся гелий-3 – редкий и дорогой изотоп. Чтобы измерить скорости заряженных частиц, необходимо было создать дрейфовую трубку. Я попросил своих научных руководителей обсудить детали того, что предстояло сделать. Последовала истерика Затычкина, который не забыл унижения на заседании ученого совета, но почему-то решил избрать аспиранта в качестве громоотвода, заявив: "Мне плюнули в лицо, приказав замолчать, и я не желаю больше иметь никакого отношения к этой работе!". Положение осложнялось тем, что из двух научных руководителей именно Затычкин имел большой опыт работы со счетчиками. Тугой удерживал от полного разрыва, старался утешить самолюбие Затычкина, предостерегал от колкостей и меня. Рваная рана обиды у Затычкина постепенно затягивалась, но все беседы традиционно начинались с заявлений о том, что за долгое время работы он накопил столько научных результатов, что их хватит для нескольких докторских диссертаций. Один из своих результатов он считал открытием – обнаруженным лично им законом природы – о чем старался как можно чаще упоминать на заседаниях комиссий и советов. "Открытие" касалось перезарядки ионов в смесях газов. Независимо от того, какие первичные ионы образовывались регистрируемой частицей, после нескольких столкновений этих ионов (то есть – практически сразу), к катоду дрейфовали ионы, образованные из атомов того газа, потенциал ионизации которого был самым низким среди компонент смеси (рис. 4.1). К такому выводу Затычкин пришел, измеряя длительности импульсов, регистрируемых счетчиками с различным газовым наполнением и используя расчетные (неточные, но дающие порядки величин) значения скоростей дрейфа…

Рис. 4.1. Перезарядка иона гелия-3 при столкновении с нейтралом аргона. Попавшие в счетчик нейтроны реагируют с гелием-3, которого в смеси – более 90%, но затем при столкновениях ионов с атомами аргона происходит их перезарядка на более легкоионизуе- мом аргоне. Избыток энергии уносится квантом света

…Маневрируя между рифами начальственных амбиций, все же удалось добиться, чтобы требования к дрейфовой трубке были сформулированы научными руководителями (в основном, конечно – За- тычкиным). Одним из первых значилось ионообразование в коронном разряде. Затычкин заявил, что справочные данные, получение которых было целью работы, должны максимально учитывать условия эксплуатации счетчиков, а счетчики работали в режиме коронного разряда. Это противоречило его же "открытию": после первых же столкновений не будет иметь значения, каким способом были образованы первичные ионы, все равно в смеси будут дрейфовать ионы газа с наинизшим потенциалом ионизации. Выслушав мои соображения на этот счет, Тугой стал убеждать, что демонстративное игнорирование требований Затычкина может привести к тому, что на защите тот займет враждебную позицию. Вспомнив экзальтированное и нелогичное поведение "пол у руководителя" в других ситуациях, пришлось согласиться.

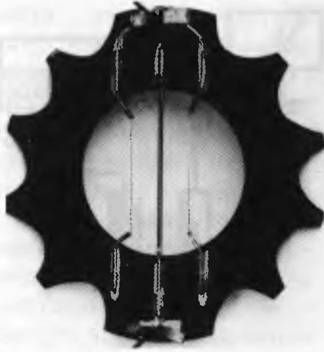

Коронный разряд существует при близких к атмосферному давлениях газа и аналогов подобных источников не встречалось среди дрейфовых трубок известных типов, в которых, по большей части, исследовались разреженные газы. Главным же противоречием, которое требовалось разрешить, было то, что такой разряд возникал при крайне неравномерном распределении электрического поля (концентрации его вблизи анода), в то время как в справочных данных требовалось указывать точно известную, соответствующую данной скорости дрейфа напряженность сугубо однородного поля. Но разряд можно было "зажечь" не между соосными электродами, а между чередующимися анодами из очень гонкой вольфрамовой нити и сравнительно толстым катодом из проволоки (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Ионный источник дрейфовой трубки. Коронный разряд зажигается между катодом большого диаметра (в центре) и анодами из тонких вольфрамовых нитей

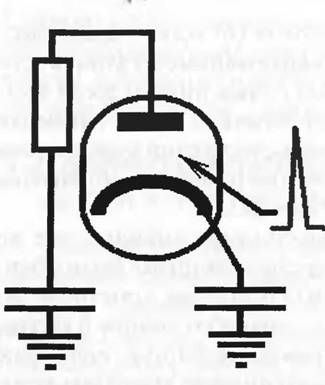

В таком коронном разряде могли накапливаться ионы, а когда наставал момент проведения измерений, распределение напряжений должно было измениться так, чтобы потенциалы всех электродов источника сравнялись. Тут можно было рассчитывать на запас в четыре порядка: время дрейфа ожидалось равным миллисекундам, а вакуумные управляемые искровые разрядники, опыт работы с которыми был приобретен еще в НИИАА, могли коммутировать большие токи за сотни наносекунд. Такой разрядник (рис. 4.3) включался между двумя конденсаторами (емкость одного на несколько порядков превышала емкость другого) и, когда управляющим импульсом пробивался искровой промежуток, протекание тока приводило к тому, что напряжения на конденсаторах сравнивались. Чтобы подавить колебания в цепи, в нее включался гасящий (на рисунке – незакрашенный) резистор сопротивлением в сотни Ом, наличие которого практически не влияло на длительность переходных процессов. Узел коммутации на основе разрядника позволял изменить потенциал любого электрода, подключенного к конденсатору малой емкости ш время, пренебрежимое в сравнении со временем дрейфа.

Итак, для "накопления" ионов между анодами и катодом источника зажигался коронный разряд. Необходимые для этого разности потенциалов снимались с резистивного делителя (рис. 4.4). При подаче на делитель постоянного напряжения (более десяти тысяч вольт), потенциалы точек между его резисторами распределялись пропорционально их сопротивлениям. Сопротивления делителя (наполовину закрашены) выбирались такими (Мом – миллионы Ом), что ток короны (микроамперы) был пренебрежимо мал по сравнению с током делителя, а значит, не мог повлиять на распределение потенциалов между плечами делителя. Дополнительной гарантией этого служил полностью закрашенный на схеме резистор сопротивлением в миллиарды Ом (ГОм), включенный в цепь источника. Электроды, между которыми находился источник (на схеме не показаны) имели в режиме накопления ионов чуть большие потенциалы, чем аноды источника. За счет этого пакет положительных ионов "сжимался", локализуясь в плоскости проволочных электродов источника, а отрицательные носители наоборот, "растаскивались", образуя объемный заряд.

Рис. 4.3. При срабатывании разрядника конденсатор меньшей емкости (справа) заряжается до напряжения, под которым находился конденсатор намного большей емкости (слева)