Но чтобы достигнуть Мёза, немецким армиям группы "А" надо было пройти оборонительные пограничные рубежи, противотанковые укрепления и преодолеть гористую, покрытую лесами территорию Южной Бельгии. Следовало принимать в расчет сопротивление со стороны пограничных войск, арденнских стрелков, кавалерии и тому подобного. Могло потребоваться по крайней мере три дня, чтобы передовые части танковой и трех пехотных армий достигли Мёза по линии Намюр–Седан. Следовательно, у французов было достаточно времени, чтобы подготовиться к приходу немцев. Река Мёз и ее приток Семуа бегут, извиваясь, по глубокой долине. Обе реки имеют высокие, покрытые лесом берега. А это означает, что не так-то просто будет подойти к укрепленной линии на Мёзе; предстоит долгая, ожесточенная борьба. Вот эти два момента особенно беспокоили Рундштедта. Но, как показывает жизнь, чудеса все-таки случаются.

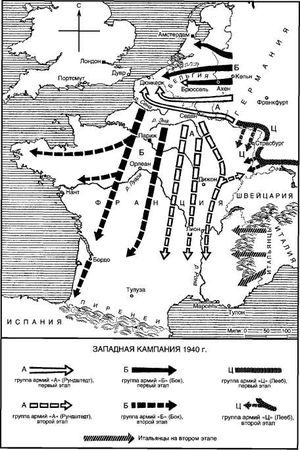

10 мая 1940 года жребий был брошен. Группы армий "Б" и "А" пересекли голландскую, бельгийскую, люксембургскую и французскую границы. В первые дни все внимание было обращено на группу армий "Б"; ей отводилось основное место в армейских докладах. О группе Рундштедта умышленно не упоминалось; проскочило единственное сообщение о том, что она становится центром сосредоточения основных сил армии и движется в западном направлении.

Я собираюсь обрисовать эту кампанию в самых общих чертах.

Незадолго до начала наступления был установлен крайне важный факт. Как я уже говорил, Рундштедт и его штаб были уверены, что линия по Мёзу должна быть серьезно укреплена. По данным аэрофотосъемки, оборонительные сооружения были вокруг Шарлевиль-Мёзьера и восточнее Мёза. В штабе Рундштедта служил отличный специалист, бывший австрийский офицер инженерных войск, майор фон Шотта. Изучив фотографии, сделанные с воздуха, он сделал заключение, что по большей части оборонительные сооружения только с виду кажутся грозными, а на самом деле работы на них не завершены. Эта информация, полученная перед наступлением танковой армии Клейста, способствовала ее успешному продвижению.

Для пехотных и танковой армий не было никаких особых трудностей в пересечении бельгийской, люксембургской и французских границ. Саперы подорвали дороги и противотанковые заграждения, и армии успешно продвигались вперед, в обход препятствий. Многие второстепенные оборонительные сооружения пустовали, и везде, где противник все-таки пытался оказывать сопротивление, оно с легкостью подавлялось. В первые дни на границах практически не велось сражений, а если они и случались, то весьма незначительные.

Бельгийская граница, естественно, была более укрепленной, поскольку отсюда начались аванпосты линии Мажино. Зато Люксембург не защищал своих границ. Полиция этой страны фактически оказала помощь в регулировании движения наступающих немецких колонн!

Вечером 10 и 11 мая в некоторых пунктах поначалу оказывалось сопротивление. Прежде всего со стороны бельгийской стрелковой дивизии и внезапно появившейся французской кавалерийской дивизии, способной вступить в бой и задержать наступление немецких армий. Но что стоило все их бесстрашие против танковой и пехотных армий, наступавших по всем дорогам, ведущим через страну? В каждой дивизии имелись карты с нанесенными маршрутами движения, и особо были отмечены маршруты, оставляемые открытыми для подхода подкрепления. Карты были очень подробными, с четко обозначенными маршрутами до Мёза. Огромная людская масса, растянувшись до Рейна, в едином порыве продвигалась все дальше и дальше. Рундштедт был сильно озабочен проблемой передвижения армий. К счастью, в 1940 году ни британские, ни французские воздушные силы не подвергали массированным атакам немецкие войска, в противном случае последствия могли быть очень серьезными.

Пока 4-я и 12-я пехотные армии и танковая армия Клейста двигались в западном направлении на Намюр–Седан, 16-я армия повернула в южном направлении к линии Седан–Сирк для прикрытия растянутого южного фланга армейской группы Рундштедта и установления контакта с правым крылом группы армий "Ц". Когда, развернувшись, 16-я армия достигла линии Мажино, поступил приказ: с целью сведения потерь до минимума двигаться в направлении укрепленных позиций не дальше, чем позволит вражеский огонь, окопаться и держать оборону. Все передвижения и маневры были отработаны теоретически и выполнялись с точностью часового механизма без единой накладки.

9 мая Рундштедт со своим штабом переехал из Кобленца в лесистую местность неподалеку от Битбурга, примерно в 20 километрах от центра фронта армейской группы. Рундштедт следил за продвижением своих армий с неослабевающим вниманием.

Как только танковые части подошли к Мёзу, Рундштедт, чтобы быть в решающий момент как можно ближе к фронту, перевел штаб из Битбурга в Бастонь. В южной Бельгии немцам было оказано упорное сопротивление, и в некоторых местах произошли ожесточенные бои, но они не послужили серьезным препятствием для продвижения немецких армий. Как планировалось, передовые части через несколько дней достигли линии Намюр–Седан.

Гитлер прибыл к Рундштедту в Бастонь, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Он не сказал ничего, что заслуживало бы особого внимания. Чтобы составить полное представление об обстановке на Мёзе, Рундштедт с двумя офицерами прошли по реке от Мёзьера до Седана. Там уже полным ходом шла подготовка к переправе через реку. На западном берегу из нескольких бункеров велась стрельба, довольно вяло и нерегулярно. Казалось, что французская артиллерия попросту бездействует; слышались только отдельные пулеметные очереди.

Тем временем головные части танковой армии под командованием Гудериана приступили к переправе. Короткие, но ожесточенные бои прошли в районах Шарлевиль-Мёзьера и Седана. Однако танки успешно, с минимальными потерями форсировали реку. Рундштедт не мог понять, как могло произойти, чтобы танки с незначительными потерями умудрились форсировать Мёз на широком фронте от Шарлевиля до Седана. Это было первым чудом.

А вот на севере 4-й армии пришлось намного сложнее. 5-я и 7-я танковые дивизии и часть пехотных дивизий приняли тяжелый бой на переправе у Динана и Живе. Противник предпринял попытку контрнаступления. Однако в конечном итоге реку удалось форсировать. Правда, произошла задержка, и противник в данном случае был ни при чем. Большая часть мостов через Семуа была разрушена; на западном берегу, по которому двигались нескончаемые моторизованные колонны и пехотные дивизии, создались пробки.

Рундштедт направил на самолетах офицеров для выяснения причины задержки и, узнав ее, распорядился отрегулировать движение с помощью дорожной полиции. Едва первые танковые и пехотные дивизии, переправившись через Мёз, двинулись на запад, штаб Рундштедта переехал в Шарлевиль. Вслед за армиями следовал резерв группы армий, находившийся под командованием штаба армии. Но в своей зоне вся ответственность за передвижение и содержание этих дивизий лежала на Рундштедте.

Я уже говорил, что Рундштедт был очень высокого мнения о Верховном командовании Франции. Командующий и начальник его штаба ожидали мощного французского контрнаступления из Вердена и Шалон-сюр-Марн в направлении Седана и Мёзьера против растянутого левого фланга немецких армий, продвигающегося к западу. В этом случае в руках французов оказались бы жизненно важные мосты через Мёз и возникли бы проблемы с поставками для армий, воюющих на западе. Кроме того, Рундштедт полагал, что дальше на восток, под защитой линии Мажино, враги нанесут сильный удар с юга.

Действительно, в течение нескольких дней западный фланг 16-й армии вел ожесточенные бои с переменным успехом на высотах вокруг Седана. Грохот орудий, особенно по ночам, достигал временами такой силы, что командующий несколько раз по телефону откровенно высказывал свое неодобрение командованию 16-й армии. Южнее Седана произошло сражение между французскими и немецкими танковыми частями. В результате французы, несмотря на героическое сопротивление, были вынуждены отступить на юг, а немецкие танки продолжили свое наступление на запад. Пока 4-я армия и танковая группа под командованием Клейста успешно наступали в направлении Сен-Кантена, части 12-й и резервной армий повернули в южном направлении, чтобы прикрыть южный фланг, растянувшийся от Седана в западном направлении к Эне и дальше к Сомме.

Штаб Рундштедта остался в Шарлевиле. Это, безусловно, создавало трудности для непосредственного контакта с передовыми частями, и все было бы намного проще, если бы штаб последовал за танковой армией в Сен-Кантен. Однако следует помнить, что левое крыло армейской группы располагалось южнее Люксембурга и, кроме того, две сильные армии противника, сформированные для ведения оборонительных действий, создавали угрозу Южному фронту. Когда Гитлер первый раз приехал в Шарлевиль, он согласился с тем, что Рундштедт должен особое внимание уделить растянутому южному флангу, а не 4-й и танковой армиям, прорывающимся на запад. Эти армии находились под командованием опытных, энергичных командующих – фон Клюге, Гудериана и фон Клейста. Они получили четкий приказ выйти на побережье между Дюнкерком и Абвилем и не нуждались в директивах командования группой армий. Не вызывало сомнений, что они скоро выйдут на побережье, но было не ясно, вызовет ли удивление их неожиданное появление.

Однако оказалось, что не стоило волноваться. Ничего сверхординарного не произошло. Французы заняли против 12-й и 16-й армий оборонительную позицию. И это было вторым чудом! Интересно, что Гитлер позже назвал первую фазу Западной кампании "несомненным чудом". Вне всякого сомнения, у высшего командования союзников имелись серьезные основания для отвода войск, но в 1940 году Рундштедт не знал об этих причинах; он всегда рассматривал возможность возникновения самой неблагоприятной ситуации. Если выходило иначе, что ж, тем лучше.

Дальнейший ход первой фазы Западной кампании сводился к следующему. К 20 мая танковые части фон Клейста прошли Сен-Кантен и Амьен и вышли к устью Соммы недалеко от Абвиля. Пехотные дивизии форсированным маршем были переброшены из тыла для создания оборонительных рубежей южнее Соммы.

Неожиданно создалось сложное положение у Арраса. Французские войска пытались ускользнуть из Лилля через Аррас в Амьен, а с другой стороны войска из Парижа прорывались к Аррасу. Таким образом, части немецких танковых дивизий вступили в жестокий бой у Арраса. В какой-то момент показалось, что они будут отрезаны, но с востока к Аррасу двигались немецкие армии, и кризисная ситуация длилась недолго.

Пехотный корпус проходил ежедневно по 40 километров. Некоторые дивизии, двигавшиеся в Амьен и Абвиль, иногда проходили по 55 и более километров в день. Грузовики с пехотой сопровождали танки, не только не отставая, но даже обгоняя их. Поясню ситуацию. Группа армий "Б" из Северной Бельгии повернула в юго-западном направлении. С тяжелыми боями она прорывалась через каналы, оборонительные укрепления Южной Голландии и Бельгии и, вступив в бой с голландскими, бельгийскими, французскими и британскими войсками, опрокинула вражеское сопротивление. В сложившейся ситуации сопротивление было абсолютно бессмысленно, и 14 мая голландцы, а 28 мая бельгийцы капитулировали.

Группы армий "Б" и "А" вошли в тесный контакт и смогли координировать свои действия. Значительные французские формирования, бельгийские и голландские отряды и британская армия сконцентрировались в области Остенде–Дюнкерк–Лилль–Брюссель; особенно тяжелые бои шли у Мобежа, Конде и Лилля.

Группа армий "Ц" занимала прежнюю позицию. Приказ о наступлении поступил позже. На длинном оборонительном фронте во многих точках, в основном у Возера и южнее Лона, шли бои местного значения, но по большей части противники занимали оборонительное положение. 22 мая войска Рундштедта достигли Болони, а 23 мая Кале. Итак, через 14 дней танковые армии Гудериана и Клейста вышли к побережью Па-де-Кале между Абвилем и Кале. Иначе как чудом это не назовешь!

Прежде чем перейти к знаменитому эпизоду, связанному с Дюнкерком, давайте бегло пробежимся по заключительному этапу первой фазы Западной кампании.

В период с 25 мая по 4 июня судьба французских и британских войск, окруженных в Артуа и Фландрии, была решена. 4 июня пал Дюнкерк. Большая часть британской армии ускользнула через Ла-Манш в Англию, конечно бросив огромную часть тяжелого вооружения. Примерно миллион французов, англичан, голландцев и бельгийцев было взято в плен, главным образом при капитуляции Бельгии и Голландии. К тому же немцы захватили огромное количество военного имущества.

Немецкие командующие с готовностью подтверждали, что все союзнические армии сражались храбро. Англичане, как и в Первой мировой войне, продемонстрировали особое упорство в оборонительных боях. Итак, первая фаза кампании, с 10 мая по 4 июня, была успешно завершена. На армии Рундштедта возлагалась основная задача. Но прежде чем мы последуем за группой армий "А" на вторую фазу Западной кампании, следует остановиться на третьем "чуде", Дюнкерке, в котором решающую роль сыграли танки Рундштедта.

Черчилль, генерал Фуллер, капитан Лиддел-Гарт и многие другие известные военные писатели высказывали свои соображения по поводу Дюнкерка; немецкие исследователи тоже активно обсуждали эту тему. Как получилось, что Гитлер и командующие германскими танковыми соединениями просто наблюдали за погрузкой британской армии, в то время как находившиеся в полной боевой готовности немецкие танки, окружившие с трех сторон Дюнкерк, могли взять большую часть британской армии в плен? Этот вопрос всегда вызывал живейший интерес. Давайте обратимся к соображениям, высказываемым штабом Рундштедта, а также к описанию того, о чем думал и что делал сам командующий.

В 1923 году Гитлер в книге "Майн кампф" дал понять, что восхищается Британской империей и стремится к установлению взаимопонимания с Британией. В 1937 году в высших школах Германии было введено, вместо французского, изучение английского языка. В том же году в личной беседе с человеком, к которому на тот момент он испытывал доверие, генералом фон Рейхенау, Гитлер признался, что скорее предпочел бы объединиться с Англией, нежели с Италией. Здесь уместно вспомнить затянувшуюся паузу между окончанием Польской и началом Западной кампании. Кроме того, известно, что в то время Гитлер отказывался бомбить английские города.

Понятно, что среди солдат, не сведущих в политике, господствовало мнение, что Гитлер стремится избежать всего того, что могло бы оскорбить Англию. Когда в конце мая немецкие танковые дивизии группы армий Рундштедта с запада, а войска группы армий Бока с востока приблизились к Дюнкерку, несмотря на отчаянное сопротивление, англичане попали в окружение. Единственным направлением отхода, пока остававшимся относительно свободным, был выход к Ла-Маншу. Все командующие, включая Рундштедта, Клюге, Клейста и Гудериана, считали, что нанесение удара по Дюнкерку заставит капитулировать британскую армию во Франции.

Когда с запада уже приближались танковые дивизии генерала фон Клейста, неожиданно, ко всеобщему удивлению, поступил приказ остановить движение. Рундштедт первым получил этот приказ Гитлера по телефону из штаба армии; позже подтверждение приказа пришло по телеграфу. Рундштедт и начальник его штаба, естественно, подали протест, поскольку с военной точки зрения приказ был абсолютно неоправдан. Но Гитлер все же настоял на его выполнении. В соответствии с этим приказом танковые дивизии должны были остановиться в пределах дальности артиллерии среднего калибра. Рундштедту ничего не оставалось, как подчиниться приказу Гитлера.

Генералы фон Клюге, фон Клейст и Гудериан, не понимая, с чем может быть связан такой приказ, выражали крайнее возмущение. Воздушная разведка подтверждала, что британские войска попали в критическое положение и пытаются всеми возможными способами перебраться через Ла-Манш, чтобы ускользнуть в Англию. Все дороги у Дюнкерка были забиты грузовиками, техникой и военным имуществом. В эти полные драматизма дни немецкая армия могла только наблюдать, не имея возможности вмешаться, как день и ночь британцы грузились на суда. Чудеса, да и только!

Свой приказ Гитлер объяснял следующими причинами.

1. Территория вокруг Дюнкерка, заболоченная, грязная, в рытвинах, не позволяет использовать танки.

2. В ходе первой фазы кампании танковые соединения работали на износ, и перед второй фазой кампании требовалось предоставить им передышку.

Вот что думали на этот счет Рундштедт и другие генералы.

1. Территория вокруг Дюнкерка действительно не слишком подходит для танковых маршей, однако те же самые машины вполне успешно справлялись с еще более непроходимой местностью в период Польской кампании. Немецкие танки легко преодолели заболоченные земли на севере у Нарева и в Восточной Галиции. Почему же они должны неожиданно выйти из строя в более благоприятных условиях?

2. Ежевечерне Рундштедт должен был сообщать в штаб армии данные о количестве боеспособных танков, поскольку Гитлер требовал ежедневно давать ему эту информацию. Естественно, что в ходе наступления и боев появлялись технические неисправности. Но большинство повреждений удавалось ликвидировать в течение суток, и они не приводили к выходу из строя боевых машин.

Правда, имелась еще одна причина. Ходили разговоры, что фельдмаршал Геринг заверил Гитлера, что люфтваффе в состоянии своими силами, без помощи армии, заставить британцев капитулировать. Учитывая стремление Геринга поднять престиж своего люфтваффе, подобное заявление вполне могло иметь место.

Однако, как оказалось, две воздушные армии, 2-я под командованием Кессельринга и 3-я под командованием Шперле, не смогли выполнить обещания, данные Герингом. Бомбы, пригодные для уничтожения стационарных фортификационных сооружений, не подходили для поражения небольших судов. Это, похоже, было известно Гитлеру. Начальник оперативного отдела штаба третьего воздушного флота полковник Коллер лично сообщил о реальном положении вещей командованию группы армий. Так что нет ничего удивительного в том, что в штабе Рундштедта считали: отдавая приказ, Гитлер руководствовался не только военными, но и тайными политическими соображениями. Можно предположить, что он хотел помочь британцам.

В книге приказов и распоряжений группы армий "А" есть запись, согласно которой можно сделать вывод, что пресловутый приказ был отдан Рундштедтом. Однако приказ командующего о необходимости проведения ремонта техники относится к более раннему периоду, когда никто еще не мог знать о приказе остановиться перед Дюнкерком. Рундштедт не относится к тому типу солдат, которые способны упустить предоставившуюся им возможность. Кроме того, не следует забывать о системе, которую представляло собой национал-социалистическое государство. Ни один из генералов не мог по собственной инициативе, без одобрения Гитлера, принять столь фатальное решение.

Исторические исследования и детальное изучение каждого действия однажды прольют свет на тайну Дюнкерка. В тот момент Рундштедт решил, что Гитлер, отдавая приказ, руководствовался военными и политическими факторами.